植被缓冲带对乌梁素海区域农业面源污染的削减效果

史中奇, 王 猛, 谭 军, 丁胜利, 贾冰冰,刁风伟, 罗俊清, 侯亚州, 王立新, 郭 伟

(1.内蒙古大学生态与环境学院,蒙古高原生态学与资源利用教育部重点实验室,草原生态安全省部共建协同创新中心,内蒙古自治区环境污染控制与废物资源化重点实验室,呼和浩特 010070;2.内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心,内蒙古 巴彦淖尔 014400;3.内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心九排干沟排水所,内蒙古 巴彦淖尔 014400)

面源污染已经成为主要的危害全球水质安全的因素,而在面源污染的各种类型中,农业面源污染贡献的污染负荷最多,平均可达50%,国内情况亦是如此。随着农牧区牲畜养殖不断扩大,农业面源污染物随着地表径流、农田排水和土壤入渗进入地表水和地下水,严重影响周边地区的生态环境、水体质量及农村居民健康。乌梁素海作为河套灌区唯一的受纳水体,承担了灌域内90%以上的农田排水,其中,携带的可溶性盐类会引起土壤盐分的累积,造成土壤盐渍化。由于该地区农田退水由西侧排入乌梁素海,使得湖滨西岸的盐渍化程度高于东岸,在盐渍化的影响下导致其湖滨带植被严重退化。

国外在农业非点源污染治理上积累了40多年的研究经验,有丰富的实例和关键技术,植被缓冲带通常被用作缓解农业区面源污染,被认为是一种防治面源污染的最佳管理措施(BMP),这为我国在农业面源污染方面的治理提供了参照。植被缓冲带通过种植植物达到拦截面源污染物和防止土壤流失的目的,可改善河流和湖泊的水质,提高生态系统稳定性和生物多样性,发挥景观作用和经济美学功能。植物种类、宽度、坡度、进水流量等可显著影响植被缓冲带的截污效果。美国农业部自然资源保护局(NRCS)建议,为了减少径流中泥沙等颗粒物、溶解态污染物和病原体,植被缓冲带的最小宽度约为7 m。Valkama等认为,>50 m的缓冲带比<25 m的缓冲带更能持续地去除氮。在12 m缓冲带范围内,木质植被对氮、磷的有效去除率分别为43%和36%,灌木的去除率分别为41%和32%,草本植物则分别为21%和17%。目前,土壤盐渍化问题导致乌梁素海地区湖滨带植被退化严重,降低了对农业面源污染的阻控作用,而国内外关于利用不同盐生植物种类和配置构建植被缓冲带对农业面源污染物质削减效果的研究还较少。

采用不同盐生植物种类和配置构建植被缓冲带对乌梁素海地区农业面源污染中的氮、磷和COD的削减效果,拟合计算出植被缓冲带最佳宽度,筛选适合该地区构建植被缓冲带的盐生植物种类,以期为乌梁素海地区植被缓冲带的构建提供基础数据和技术支持。

1 材料与方法

1.1 试验区概况

现场试验区建在乌梁素海九排干入湖处岸旁空地(108°48′11″E,40°56′54″N)。该地区属于温带大陆性气候,四季温差大,1月气温最低,7月气温最高,年平均气温5.2~8.5 ℃,降水量较少,6—9月为丰水期,年均降水量215~225 mm。九排干是由乌梁素海西侧入湖,主要排水为农田退水,是乌梁素海的直接补给源。试验区的土壤呈碱性,为碱化栗钙土。土壤pH为8.61,全盐量为5.69 g/kg,碱解氮含量为4.35 mg/kg,全磷、全氮、有效磷、速效钾含量分别为0.65,0.44,0.009,0.18 mg/g。

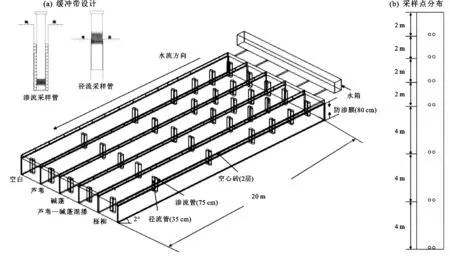

试验区共设计了5条植被缓冲带,分别为:(1)无植物空白条带即对照条带;(2)芦苇条带(栽植密度为0.15 m×0.15 m);(3)碱蓬条带(播种量为20 g/m);(4)芦苇—碱蓬混播条带(芦苇栽种密度0.3 m×0.3 m,碱蓬播种量为10 g/m);(5)柽柳条带(2年生苗木,栽植密度为0.25 m×0.25 m)。芦苇、碱蓬和柽柳均耐盐碱,具有较强的抗逆性,是内蒙古乌梁素海地区常见的盐生植物。

每条植被缓冲带长20 m、宽1.5 m,坡度为2°。相邻2条植被缓冲带之间用防渗膜隔开防止渗流水互相干扰,在地表上铺设混凝土砖以去除径流水相互影响。从进水口沿水流方向沿程居中设置了7组材质为PVC的地表径流采样管和地下50 cm处渗流采样管,渗流采样管周围填放砾石(图1)。

分别对5条缓冲带进行试验,试验用水来自试验区前的九排干沟扬水站,并添加适量的碳酸氢铵、磷酸二氢钾和葡萄糖调节农田退水至平均浓度,TN、TP、COD浓度分别为4.5,0.27,270 mg/L。试验前使用搅拌机将水和药品充分混匀。每个试验条带的过水时间为50~60 min,同时收集径流和渗流水样,带回实验室测定。2020年5月种植植物,2020年7—10月共进行了4次监测。

1.2 测定方法

收集的水样TN采用碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法测定,TP采用钼酸铵分光光度法测定,COD采用快速消解分光光度法测定。

1.3 数据分析

为分析植被缓冲带对农业面源污染物的削减效果,以污染物削减率作为评价标准,计算公式为:

式中:为测量位置的污染物削减率(%);为污染物的初始浓度(mg/L);为测量位置的污染物浓度(mg/L)。污染物的削减率最大值为100%。

所有数据使用Excel 2007软件计算平均值和标准误差,Origin 2019b软件绘制折线图和非线性拟合曲线。

图1 试验缓冲带设计与采样点分布

2 结果与分析

2.1 不同植被缓冲带对TN的削减效果

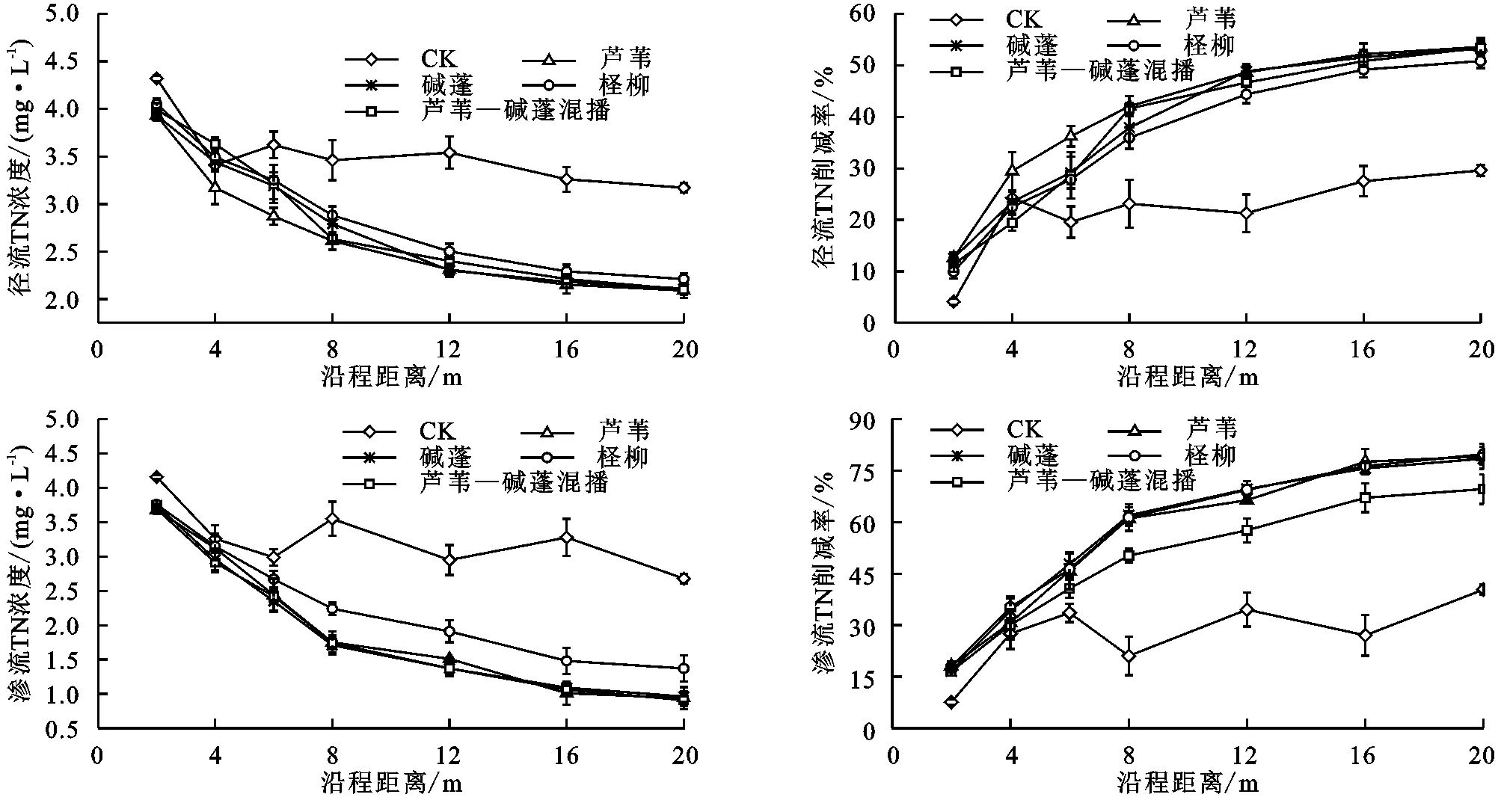

由图2可知,随着沿程采样点距离不断增加,各缓冲带径流和渗流水中TN的浓度逐渐降低,芦苇、碱蓬、混播和柽柳缓冲带中末端(20 m)径流TN的浓度为2.09~2.21 mg/L,渗流TN的浓度为0.91~1.37 mg/L。随着取样距离增加,各植被缓冲带对径流和渗流水中TN的削减率逐渐增加,后段(12~20 m)的削减率趋于平缓;无植物空白缓冲带的削减率与植被缓冲带削减规律不同,呈现沿程较低水平波动。各植被缓冲带的径流TN削减率为50.85%~53.56%,平均削减率为52.76%;渗流TN的削减率为69.66%~79.17%,平均削减率为76.25%。植被缓冲带相比于裸地增加了对径流和渗流中TN的滞留作用,植被缓冲带对渗流水中TN表现出更好的削减能力。当径流水流经植被缓冲带时,植物及其周围土壤能够在短时间快速截留和吸附TN,而渗流水经过更长时间与土壤、植物和微生物的相互作用,能够削减更多的氮素。

图2 不同植被缓冲带对径流和渗流TN浓度和削减率的影响

2.2 不同植被缓冲带对TP的削减效果

由图3可知,5种不同缓冲带径流水和渗流水中TP的浓度和削减率的变化规律与TN大致相同。缓冲带末端取样点的径流TP浓度为0.102~0.122 mg/L,渗流TP浓度为0.045~0.074 mg/L。各植被缓冲带的径流沿程削减率由高到低为芦苇(62.37%)>碱蓬(61.56%)>柽柳(55.52%)>混播(55.00%)。芦苇缓冲带对渗流水中TP的削减效果最好,削减率达到了83.25%,其余3种植被缓冲带的沿程削减率均超过了70%。植被缓冲带的存在对TP具有较好的滞留作用,显著改善了径流和渗流水中TP的削减效果,相比较于径流水,对渗流水TP表现出更好的削减作用。径流过程中植物拦截作用导致颗粒磷沉降或被吸附,从而将磷素滞留在缓冲带中;渗流过程中,由于磷是植物和微生物必需的大量元素,在下渗到土壤后可被植物或微生物利用,或被土壤吸附固定,从而实现对磷素的削减作用。

图3 不同植被缓冲带对径流和渗流TP浓度和削减率的影响

2.3 不同植被缓冲带对COD的削减效果

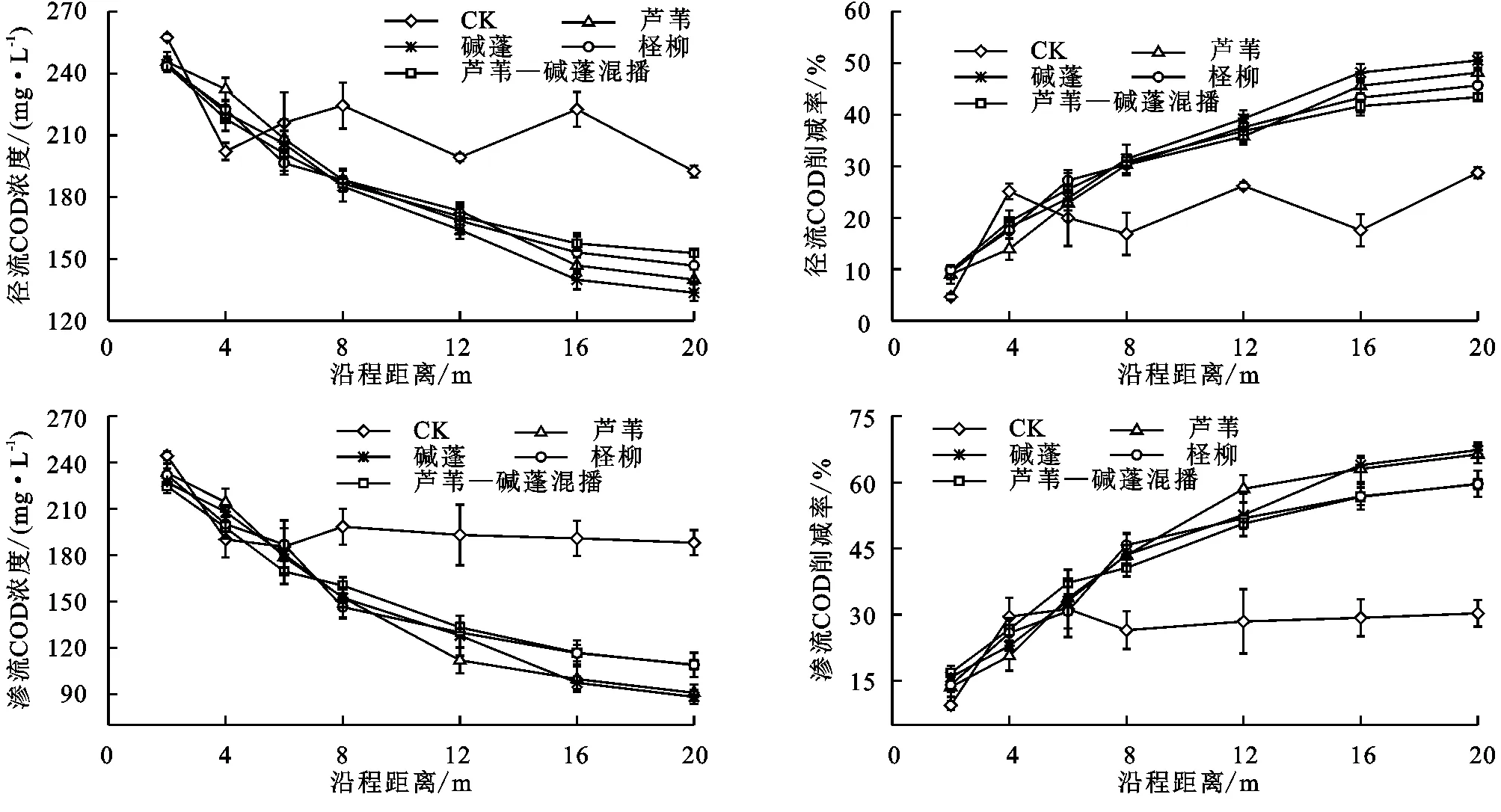

由图4可知,总体上,植被缓冲带对COD的影响趋势与TN和TP相似。各缓冲带末端取样点径流中COD的浓度为混播(152.8 mg/L)>柽柳(146.7 mg/L)>芦苇(139.95 mg/L)>碱蓬(133.56 mg/L),而削减率最高为碱蓬缓冲带(50.53%),芦苇、柽柳与混播的削减率相近,均超过了40%。各植被缓冲带末端取样点渗流中COD浓度为88.2~109.1 mg/L,沿程削减率由高到低为碱蓬(67.34%)>芦苇(66.35%)>混播(61.39%)>柽柳(59.59%)。与无植物空白缓冲带相比,植被缓冲带对径流水和渗流水COD的削减效果均有明显提高,还原性物质一方面被植物滞缓,吸附在土壤颗粒上在径流过程中减少;另一方面随着水流下渗在土壤中被吸附或者被植物与微生物吸收、利用和分解。

2.4 最佳宽度的确定

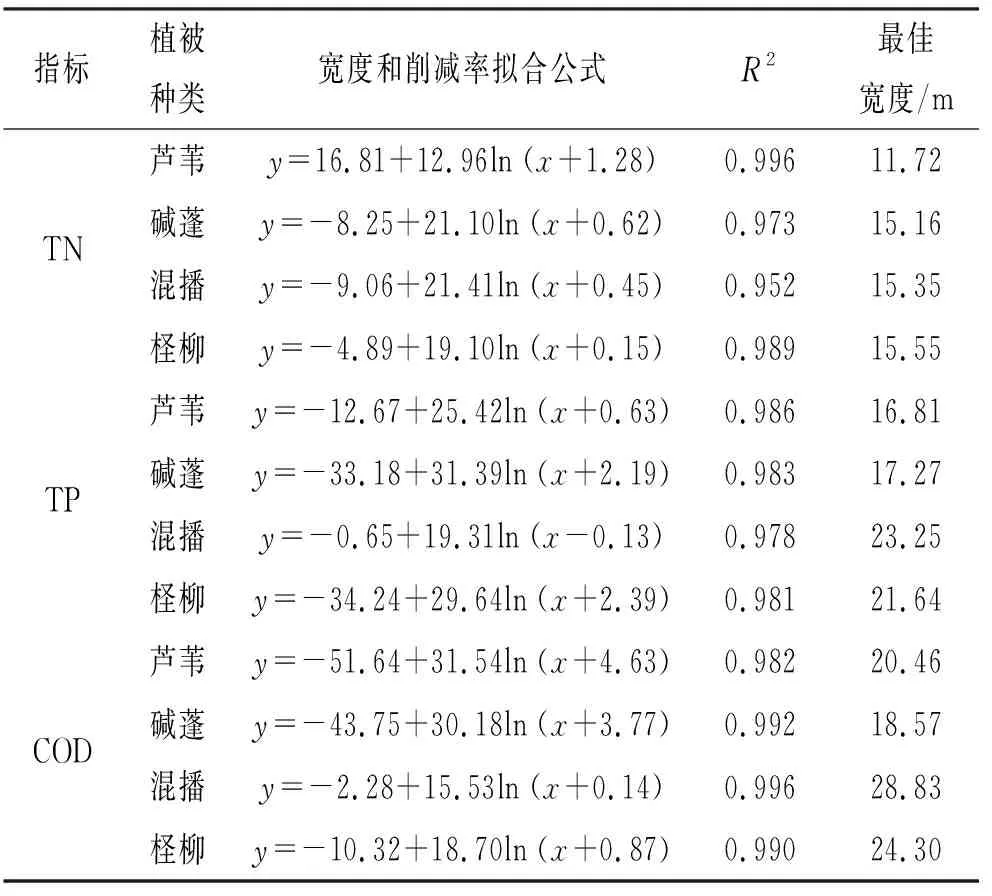

持续增加植被缓冲带的宽度并不能显著提高污染物的滞留率,甚至会导致削减率降低,同时,土地资源有限、兼顾人力物力财力等成本,缓冲带的宽度不宜太宽,故而合理构建缓冲带的宽度是有效控制农业面源污染的关键。对植被缓冲带径流中TN、TP和COD的削减率和沿程距离进行拟合(表1)。径流水中TN、TP和COD的削减率分别达到50%,60%,50%时,各植被缓冲带的宽度为最佳宽度,各结果中相关性均在0.95以上,相关性显著。由表1可知,为保证TN、TP和COD均达到拟合的目标削减率,芦苇缓冲带、碱蓬缓冲带、混播缓冲带和柽柳缓冲带最佳宽度应分别建为21,19,29,25 m。

3 讨 论

随着采样距离不断增加,植被缓冲带对径流水和渗流水中污染物质的削减率,并不是随着宽度的增加而呈线性增加,通常削减率会逐渐升高并在后程趋于平缓。本研究结果显示,0~12 m植被缓冲带削减率显著增加,12~20 m趋于平缓。胡威等通过对3种草皮缓冲带4,8,12,16,20 m沿程的渗流水取样测定分析发现,TN和TP浓度逐渐降低,且在后段8~20 m亦呈现出变缓趋势;Wanyama等在维多利亚湖周构建了宽度为2.5,5,10 m的植被缓冲带表明,在自然降雨条件下,70%以上的污染物被截留在5 m内,而将缓冲带延长至10 m削减率呈非直线增加。国内外关于植被缓冲带宽度对污染物削减效果影响的研究结果,总体趋势与本文基本一致,但由于试验中所用进水条件、植物种类及土壤、水分和气候等生长环境等因素的不同,各植被缓冲带对污染物削减作用的最佳宽度有所不同。

图4 不同植被缓冲带对径流和渗流COD浓度和削减率的影响

表1 植被缓冲带与各污染物削减率关系

同时,植物种类与配置也是影响植被缓冲带对氮、磷和COD的削减效果的主要因素。本研究在盐渍化湖滨区构建盐生植物缓冲带发现,4种不同植物种类和配置的缓冲带对TN、TP和COD削减效果为芦苇和碱蓬缓冲带优于芦苇—碱蓬混播和柽柳缓冲带。Wu等构建了长19 m的白花三叶草、狗牙根和高羊茅缓冲带进行试验表明,狗牙根缓冲带对径流水中总氮、氨氮和总磷的去除率高于三叶草和高羊茅,分别为45.7%,50.0%,43.4%;Osvaldo等研究了12 m长的草本、草灌和草灌原生树3种缓冲带对氮素的去除效果发现,经过缓冲带后,NO-N的削减率分别为67%,49%,33%,草本显著高于草灌和草灌原生树缓冲带。本研究与上述结果类似,但本研究中只设置了植物配置为芦苇—碱蓬混播的缓冲带,当植物的配置改变后仍会影响对污染物质的削减效果,所以在构建植被缓冲带的过程中,应根据当地实际环境情况合理选择植物种类与配置。另有研究表明,植物的生长和生物量也影响植被缓冲带削减污染物的能力,植物的生物量与缓冲带削减效果的好坏呈正相关。盐生植物芦苇和碱蓬的长势较好,柽柳因是多年生灌木,种植时柽柳植株较小,而本研究期较短,直至试验结束,柽柳生物量较少,对污染物的削减率低于芦苇和碱蓬。

总体来看,在乌梁素海盐渍化湖滨植被退化区重新构建植被缓冲带对TN、TP和COD的削减效果显著优于裸地。植被缓冲带对径流中污染物质的削减机理主要是植物滞缓径流和土壤颗粒物的吸附作用。在渗流过程中,氮、磷和COD主要由土壤、植物和微生物的共同作用导致削减效果。植物发达的根系一方面可以疏通土壤空隙,增强土壤的渗透能力,吸附、过滤部分氮、磷和COD;另一方面可为微生物提供繁殖环境,土壤中的微生物吸收利用氮磷或通过硝化和反硝化作用削减土壤中的氮,部分微生物也会分解COD;氮磷作为植物生长的重要元素,当氮、磷扩散到植物的根区时,根系会吸收其供植物生长,部分小分子的有机污染物也可以被植物利用。另外,构建种植盐生植物的缓冲带后,盐生植物能够降低土壤盐分的含量,改善盐渍化土壤的物理性质和土壤结构,提高土壤的渗透率、削减氮、磷和COD等主要污染物的含量,同时,实现减轻土壤盐渍化程度和削减农业面源污染的目的。芦苇是典型的避盐盐生植物,其根部不透水、不透气的角质会阻止吸收环境中的盐离子进入植物体内,避免植株受毒害以此适应在盐碱环境中生存。而碱蓬作为真盐生植物能够从土壤中吸收大量的可溶性盐类并储存在植物体内,降低土壤的盐渍化程度。综合芦苇和碱蓬植被缓冲带对TN、TP和COD的削减率以及计算出的缓冲带最佳宽度,可以考虑将碱蓬作为重新构建乌梁素海湖滨植被缓冲带的首选植物。

4 结 论

(1)在盐渍化湖滨区,构建植被缓冲带对农业面源污染渗流水中TN、TP和COD的削减效果优于径流水,芦苇能更有效地削减氮素和磷素,碱蓬则能更有效地降低COD。

(2)拟合结果显示,芦苇缓冲带、碱蓬缓冲带、混播缓冲带和柽柳缓冲带最佳宽度应分别为21,19,29,25 m。

(3)综合考虑,真盐生植物碱蓬可作为乌梁素海盐渍化湖滨区植被缓冲带构建的首选植物。