一次致灾强冰雹过程分析与高分辨率数值模拟研究

李 超,彭小燕,林 应,束艾青,顾沛澍,梅一清,岳梦琦

(1.南通市气象局,江苏 南通 226018;2.南京信息工程大学气象灾害教育部重点实验室/气候与环境变化国际合作联合实验室/气象灾害预报预警与评估协同创新中心,江苏 南京 210044;3.宁海县气象局,浙江 宁波 315600)

冰雹是江苏南通地区重要灾害性天气之一,具有发展迅猛、破坏力强等特点,给本地农业以及人民生命财产造成巨大损失。近年来,俞小鼎等[1-6]利用强冰雹过程资料,围绕有利于冰雹形成的环境场条件、多普勒天气雷达产品特征及预报预警技术等开展了深入细致的研究,得到适合的0℃层高度、强风垂直切变等背景条件有利于冰雹的出现,回波悬垂、三体散射、中气旋等是出现大冰雹过程的雷达回波特征,并使得利用上述背景条件、雷达回波特征对冰雹天气进行预报预警成为有效途径。张桂莲等[7-17]对一次强冰雹过程进行深入研究,总结出强冰雹发生的环境背景特征及相关预报指标,并进一步分析雹暴超级单体内部结构,构建出超级单体模型,归纳出预报思路。郑育琳等[18-22]通过对比分析两次冰雹过程,得出两次降雹的多要素不同特征,总结降雹原因,加深了对成雹机理的认识。还有学者利用WRF模式对冰雹过程进行数值模拟,以期对降雹过程有更深入的认识。李根等[23-27]在对降雹过程的背景环境和多普勒雷达产品细致分析的基础上,应用WRF模式对降雹过程进行数值模拟,得出地形升高、强烈上升运动等条件对冰雹的出现更有利,并筛选出降雹的特征物理量,有利于判断冰雹的有无及降雹的强度。

在全球气候变暖的背景下,冰雹天气过程不断增多,对农业的危害也越发严重。虽然预报员在强对流天气潜势、类型识别等方面的预报预警技术有了很大进步,但在背景环境场存在不利条件的情况下,提前对强对流天气进行甄别、预报依然是技术难点。有必要对不利环境场下发生的强冰雹天气过程仔细分析,并利用模式进行模拟实验,搞清冰雹成因及典型物理量特征。本文利用多种气象资料,以高0℃层背景下的2018年5月16日南通北部冰雹天气过程为例,分析该冰雹天气过程的形成机制,总结气象要素、多普勒雷达产品等特征;并应用中尺度非静力WRF模式,对过程进行模拟诊断,分析冰雹的形成及维持机制,以期提高对此类冰雹过程预报预警的准确率和及时性。

1 降雹实况和环流背景分析

2018年5月16日白天南通全市升温明显,各站均出现高温。17—20时,南通北部西起如皋市、东至如东县沿海多地遭受冰雹袭击,降雹持续近1 h,最大冰雹出现在如东河口镇,直径达30 mm;降雹点自西南向东北方向呈带状分布。受冰雹影响,如皋市、如东县多地老式房屋屋顶损坏或倒塌,蔬菜大棚受损,小麦、玉米等农作物大面积倒伏,经济损失严重。

冰雹等强对流天气是中小尺度迅猛发展引起的,但它们的发生发展又与大尺度环流背景有着密切的联系[9]。5月16日08时,500 hPa亚洲中高纬为两槽一脊型,南通市处于河套东部冷低压南伸槽的槽前西南急流中,西南急流轴自西南向东北伸至沿淮地区。此时700 hPa西风槽槽线与850 hPa切变线重叠于鲁、冀、豫三省交界处,南通市处于700 hPa西风槽槽前、850 hPa切变线南侧;同时中低层均存在中心最大风速>20 m/s的西南急流,南通市北部地区处于西南急流出口区左侧。温度场上,500 hPa南通市处于低温带中,冷中心为-8℃,而中低层处于温度脊中,形成上冷下暖的温度层结,南通市上空850与500 hPa温差>28℃。850 hPa露点场上,自盐城经泰州到镇江一线等露点线分布密集,存在露点锋(图1)。南通市处于自四川省到黑龙江省的西南到东北向的低压带中;17时,自扬州南部、经泰州中部、到盐城南部有地面切变线生成;此后,该切变线随时间逐渐南压,其东段在如皋市、如东县境内长时间维持,且切变线上有气旋性涡旋生成并东移。

图1 5月16日08时综合形势

总体来看,高空500 hPa有弱冷空气渗透,叠加在中低层暖空气上,近地层白天剧烈增温,垂直方向上温度直减率增加,上冷下暖的层结配置造成大气层结不稳定;同时配合高低空急流、中低层切变线、露点锋及地面切变线,高低空形势配置为此次强对流的发生提供了有利的动力抬升条件,同时地面切变线的出现和长时间维持触发了本次冰雹过程。

2 探空资料分析

此次冰雹天气过程,雹暴单体在如皋市西部生成,向东北方向移动发展,主要影响如皋市、如东县的北部地区。因此,本文使用宝山、射阳探空站数据来分析雹暴环境条件。5月16日08时两站近地面均存在浅薄的逆温层,有利于聚积不稳定能量;中高层存在明显的干层,温湿层结曲线表现为向上开口的“喇叭口”形状[8];整层水汽含量Pw、K指数和CAPE值均明显高于南通冰雹天气气候统计值(表1),对冰雹的产生较为有利,但两站的0℃层和-20℃层高度较气候统计值明显偏高。冰雹天气的产生要求有适当的0℃层高度,0℃层高度太高时,对流作用在0℃层以上经过的路程短,甚至达不到0℃层,冰雹不能完成自身冻结过程,不能形成降雹[3]。然而,为什么在高0℃层的背景下依然出现了直径达30 mm的大冰雹?本文将从稳定度、水汽、能量参数以及雷达产品特征等方面对冰雹的成因、特征进行深入分析。

表1 5月16日08时宝山和射阳探空站热力对流参数

3 冰雹成因分析

3.1 稳定度条件

由于强对流天气发生于傍晚前后,为了解强对流发生前最近时刻的环境条件,利用14时宝山、射阳2个探空站的地面温度和露点温度对08时探空图进行订正。结果显示,宝山站和射阳站的CAPE值分别为3 588和3 428 J/kg,较08时明显增大,午后随着地面温度升高,热力不稳定明显加强,有利于强对流风暴的形成。

除热力不稳定外,动力不稳定对强对流的发展同样重要。垂直风切变作为判断环境场动力不稳定的因子之一,对维持风暴强度、对流风暴有组织发展和传播等均有重要作用[8]。5月16日08时宝山和射阳上空,对流层中低层垂直风切变强,风速随高度明显加大,同时自低层到高层风向由南转为西南,风向随高度顺转,存在暖平流,有利于上升运动维持和发展。08时,0~6 km垂直风切变宝山站为11.13 m/s,射阳站为19.76 m/s,可见,0~6 km垂直风切变自南向北增大,南通市处于中等到强垂直风切变环境中,为对流风暴发展成超级单体风暴提供了有利条件。

3.2 温度条件

0℃层和-20℃层高度分别是云中冷暖云分界线高度和大水滴的自然冰化区下界[8]。一般0℃层高度在600 hPa左右,-20℃层高度在400 hPa左右有利于冰雹的生成。5月16日08时,400和600hPa高度宝山站分别为7 570和4 500 m,射阳站分别为7 520和4 450 m。对照表1中上述两站08时的0℃层和-20℃层高度,均略高于两站上空600和400 hPa高度。分析400~600 hPa温度平流场可知,16日08—20时华东沿海地区600 hPa以上高度受冷平流影响,越向高层,冷平流越强;14时400 hPa泰州南部存在冷平流中心,中心强度达-15×10-4℃/s,宝山站和射阳站上空冷平流强度为-9×10-4~-12×10-4℃/s。16日白天宝山站和射阳站上空600 hPa以上高度存在明显冷平流,促使0℃层和-20℃层高度下降,接近于600和400 hPa高度,形成适宜冰雹生成的条件。

3.3 水汽条件

强对流天气的发生需要热力和动力不稳定条件及水汽条件。由图2a可知,850 hPa西南急流建立了南起孟加拉湾、北到东北地区的水汽通道,16日08时南通市处于水汽通量大值区中,并且北部水汽输送强于南部;同时,在杭州湾存在水汽通量的辐合中心,南通市处于水汽通量辐合区中,辐合强度达10 g·cm-2·hPa-1·s-1。在冰雹发生前,中低层强盛的西南急流已向南通市输送大量水汽,并且其北部水汽条件优于南部,这是南通北部发生冰雹天气的原因之一。由图2b可知,北方渗透南下的弱冷空气与强盛的西南暖湿气流相遇,江淮之间等温线、等露点线密集,存在较大的温度和湿度梯度,湿斜压强迫作用加强,对对流的触发和维持有重要贡献;南通市北部处于温度、湿度梯度大值区中。低层较强的水汽输送是强对流天气发生发展的重要条件之一,温湿梯度大值区与冰雹落区有较好的对应。

图2 5月16日08时850 hPa水汽通量场(a,色斑,单位:g·cm-1·hPa-1·s-1)叠加水汽通量散度场

3.4 θse特征分析

θse能同时表征大气的能量和潜在不稳定,是用能量学方法研究强对流天气的有效参数[9]。图3a为16日14时850、1 000 hPa的假相当位温场。冰雹发生前,850 hPaθse高能舌由安徽省东部向西北方向伸展,覆盖江苏省江淮之间地区;1 000 hPa安徽省东部θse高能舌向西北方向伸展,江苏省东部沿海地区处于θse锋区中。850 hPaθse高能舌说明该区域高温高湿,积聚大量不稳定能量;1 000 hPaθse锋区更有利于聚积中低层不稳定能量,同时触发不稳定能量释放。南通市北部处于850 hPaθse高能舌与1 000 hPaθse锋区重叠区。图3b为16日14时θse沿32°N的垂直变化情况,黑色虚线框包含降雹地区,近地面到500 hPaθse随高度升高明显减小,对流性不稳定很强,有利于强对流的发生。同时,本次过程在低层θse暖湿中心之上,中层迭加一个330 K的θse干冷中心,中低层形成明显的θse梯度区,促进对流性不稳定强烈发展。16日南通市北部地区上空高温高湿,条件不稳定很强,有利于冰雹的出现;850 hPaθse高能舌和1 000 hPa锋区的重叠区与降雹区对应较好。

图3 5月16日14时850 hPa(绿线)、1 000 hPa(黑线)假相当位温θse场(a)沿32°N假相当位温θse纬向剖面(b,单位:K)

4 雷达回波特征分析

4.1 回波反射率垂直剖面特征分析

为观测降雹超级单体的垂直结构,对18:43的1.5°雷达回波沿图4a中红线做垂直剖面,该剖线穿过钩状回波区域及最强回波区。由图4b可见,该超级单体回波顶垂直伸展至16 km,7.5 km(-20℃层高度,图4b中蓝线)高度以上最大反射率因子强度>65 dBZ,且65 dBZ大值区最高达9 km。垂直剖面前侧3 km以下为宽广的入流弱回波区域,其上空对应强回波,形成明显的悬垂结构,表明超级单体中的强斜升气流循环托举雹胚,使雹胚表面不断凝结过冷水珠形成大冰雹。

图4 5月16日18:43(a)1.5°PPI(b)垂直剖面反射率

4.2 三体散射现象

三体散射现象的出现是存在强冰雹的充分非必要条件[11]。18:09低仰角未观测到三体散射长钉特征,直至抬高仰角至4.3°,三体散射长钉特征逐渐明显,6.0°仰角观测到了明显的三体散射现象(图5中白色箭头所指)。长钉长度约10 km,产生长钉的最大反射率因子强度在65 dBZ以上。同时,还观测到旁瓣回波(图5中黄色箭头所指)。上述两种虚假回波的出现,从侧面说明该雹暴单体内含有20 mm以上的强冰雹。

图5 5月16日18:09 6.0°PPI三体散射现象探测

4.3 垂直积分液态含水量(VIL)产品分析

统计自降雹对流单体生成直至其主体移出南通市期间,对流单体的最大垂直积分液态含水量VIL值的变化情况。17:47前VIL值变化不定,由17:30的30 kg/m2经5 min后跃升至55 kg/m2,之后又降至45kg/m2,直至17:47再次上升至60 kg/m2。17:47后VIL值维持在60 kg/m2以上,与如皋市降雹的时间对应较好。18:09对流单体的最大VIL值首次>70 kg/m2,此后2个体扫,其VIL值又降至70 kg/m2以下;直至18:26对流单体最大VIL值维持在70 kg/m2以上达3个体扫,18:43 VIL值再次降至70 kg/m2以下。18:26—18:38,VIL稳定维持70 kg/m2以上的高值,与如东袁庄镇、河口镇等地出现直径达30 mm的冰雹时间段基本重合。降雹前约15 min,VIL值存在跃升情况;VIL值达到或超过60 kg/m2所出现的时间与降雹开始时间对应较好;VIL稳定维持70 kg/m2以上高值的时段与降大冰雹的时段基本重合。

5 高分辨率数值模拟及诊断分析

5.1 模式设计和资料介绍

为对此次冰雹过程进行精细化分析,本文利用常规观测资料和欧洲中心水平分辨率为0.25°×0.25°、时间分辨率为1 h的ERA5再分析资料,采用中尺度非静力WRF模式,模式背景场采用NCEP的FNL水平分辨率为0.25°×0.25°、时间分辨率为6 h再分析资料。WRF模式采用兰伯特投影,中心位置为(34°N,120°E),水平分辨率为1 km×1 km,经向和纬向均设置2 007个格点,垂直方向设置41层,气压层顶为10 hPa。由于网格已精细化到云尺度,故没有采用积云对流参数化方案,其他的主要微物理参数化方案采用New Tiedtke、长波辐射方案采用RRTM、短波辐射方案采用Dudhia及边界层采用YSU方案。模拟时间为5月16日08—20时,为获得精细化分析资料,逐小时输出一次模拟结果。

5.2 模拟效果分析

5.2.1 环流场分析

图6为WRF模式模拟的5月16日14时200、500和850 hPa环流场。由图6a可知,南通市处于200 hPa西南大风速区出口的右侧,风速上具有反气旋性切变,高空存在辐散;中低层处于低压槽前部,存在辐合,上下层配置有利于维持和加强垂直运动。500 hPa(图6b)流场上,低涡主体东移至山东中部,其携带的弱冷空气南压至江苏省淮河以北地区;而850 hPa(图6c)流场上,低涡移至鲁冀豫三省交汇处,较500 hPa低涡移速慢,中低层呈现前倾形势,环境场条件有利于强对流的发生。

图6 5月16日14时200 hPa(a)、500 hPa(b)、850 hPa(c)模拟环流场

5.2.2 地面风场分析

图7为16日17时地面实况风场和模拟风场。17时,盐城南部至扬州南部有一条东北—西南走向的切变线存在,南通市处于其南侧,全市以西南风为主(图7a)。此时对流单体尚未出现,随着切变线南压,对流发生发展,可见此切变线是本次强对流过程的触发系统。由WRF模拟地面风场(图7b)可见,17时海安站风向已转为西北风,地面切变线位于南通市如皋—如东北部地区,与强对流发生地点对应较好;切变线两侧风向近乎180°转变,辐合较实况更强烈,更有利于强对流的触发和维持。

图7 5月16日17时地面实况(a)和模拟风场(b)

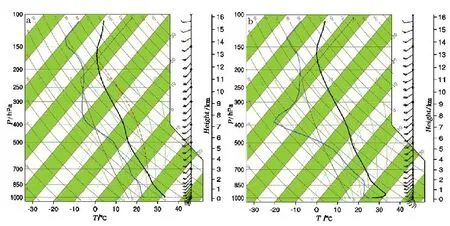

5.2.3 探空曲线分析

由于探空资料的限制,根据WRF模式模拟的输出场,绘制了南通地区14和17时探空曲线图(图8)。14时(图8a),南通地区对流有效位能为2 200 J/kg,湿度层结呈上干下湿的特征;垂直方向上自低层至高层风速增大,存在较强的垂直风切变,同时风随高度略有顺转,即存在弱暖平流,为降雹的发生提供了层结和斜压不稳定条件。此时,-20℃层高度为7.6 km,0℃层高度为4.5 km,适合冰雹初期的增长。17时(图8b),南通地区对流有效位能减小为38 J/kg,表明17时前对流有效位能已经释放,南通地区已有强对流天气出现;垂直方向上,低层至高层风向顺转近90°,暖平流较14时明显加强;中高层湿度较14时进一步减小,表明有干入侵。对流有效位能的释放、风垂直切变的加强及明显干入侵对强对流的发生、发展有较好的指示意义。

图8 5月16日14时(a)和17时(b)南通模拟探空曲线

5.2.4 雷达回波模拟分析

图9为5月16日17—19时逐小时雷达实况回波图和相应时段WRF模拟的雷达回波图。17时,盐城南部有较强回波东移发展,南通北部未有回波生成(图9a);而模拟雷达图显示(图9b),如皋、海安上空已有零星的对流单体(简称a)生成,强度>45 dBZ;同时盐城南部有飑线正东移南压。18时,如皋、如东境内有强块状回波向东北方向移动,最大回波强度达60 dBZ(图9c);而模拟雷达图中(图9d),对流单体a快速向东北方向移动,与盐城南部的飑线相结合,强度有所加强,达55 dBZ以上;同时如皋境内有2个对流单体生成,强度>50 dBZ,向东北方向移动。19时,超级单体主体移出如东,结束对南通市的影响(图9e);而模拟雷达图中(图9f),原在如皋新生的2个对流单体东北向移动与东移南压的飑线相叠加,使得飑线南部对流再次发展增强。由WRF模拟雷达回波图可见,本次南通市北部的冰雹过程是局地不断生成的对流单体与飑线相结合,促使飑线南段对流增强,飑线系统再次发展的过程。模拟的强回波影响位置与实况对应较好,但强度偏弱,总体来看WRF模式较好地再现了本次冰雹影响过程。

图9 5月16日17时(a、b)、18时(c、d)、19时(e、f)雷达实况(a、c、e)和模拟(b、d、f)回波(单位:dBZ)

6 结论与讨论

利用多种气象资料,对高0℃层背景下的2018年5月16日发生在南通市北部首次大冰雹天气从环流背景、水汽、热力、不稳定度等方面进行了详细分析;并结合中尺度非静力WRF模式,对过程进行模拟诊断,初步分析了冰雹的形成机制,得到以下主要结论:

(1)高空有弱冷空气渗透,叠加在中低层暖空气上;近地层白天剧烈增温,垂直方向上温度直减率增加,上冷下暖的层结配置造成大气层结不稳定。本次强对流的动力抬升条件是由高低空急流、中低层切变线、露点锋及地面切变线等系统相配合提供的。地面切变线是本次冰雹过程的触发系统。

(2)在高0℃层的背景下,高CAPE值、中低层较强的风垂直切变、600 hPa以上高度存在明显冷平流、低层较强的水汽输送配合及边界层θse随高度明显减小有利于冰雹天气的出现。深层垂直风切变、温湿梯度大值区及边界层θse锋区与高能舌重叠区对降雹区具有更好的指示意义。

此次冰雹天气过程,从雷达回波图中观测到典型的入流V型缺口、钩状回波等特征;从回波反射率垂直剖面图中观测到高耸的强回波悬垂,多仰角多次出现三体散射回波及旁瓣回波,对超级单体内含有20 mm以上的强冰雹有指示意义。由VIL产品可见,降雹前15 min左右,VIL值存在跃升情况;VIL值达到或超过60 kg/m2所出现的时间与降雹开始时间对应较好;VIL稳定维持70 kg/m2以上高值的时段与降大冰雹的时段基本重合。

(3)WRF模式较好地再现了本次冰雹过程的天气背景条件,高空辐散、低空辐合,中低空呈前倾形势,有利于冰雹等强对流天气的出现。地面风场方面,位于南通市北部的地面切变线两侧风向近乎180°转变,辐合强烈,为强对流天气的触发和维持提供条件。探空曲线方面,对流有效位能的释放、风垂直切变的加强、暖平流的增强及明显干入侵对强对流的发展增强有指示意义。雷达回波方面,本次南通市北部的冰雹过程是局地不断生成的对流单体与飑线相结合,促使飑线南段对流增强,飑线系统再次发展的过程。模拟的强回波影响位置与实况对应较好,但强度偏弱,总体来看WRF模式较为成功地再现了本次冰雹影响的全过程。

本次冰雹过程分析对新型探测资料使用较少,今后将采用双偏振雷达、风廓线雷达、卫星等多源新资料对冰雹过程展开研究,探究冰雹最新预报指标;并利用WRF模式模拟冰雹单体,进一步明晰超级单体内部结构及降雹的具体位置及时间。