热奈特叙事学理论对建筑设计的启示

洪加利

1 研究背景

尽管建筑叙事学在今天看来并不是十分陌生的交叉领域,但其系统化研究也仅仅是从20世纪80年代初才展开的,且学界内相关理论和著作并不多。因此,作为一门仍然处于早期阶段的学科,笔者认为从根源上重新回溯叙事学相关理论家及其理论工具,对于拓宽建筑叙事学的研究边界具有重要意义。其中,法国著名叙事学家热拉尔·热奈特(Gérard Genette,1930—2018)及其叙事理论便是本文要重点考察的对象。

热奈特是结构主义文学批评家的代表人物之一,为叙事学的发展做出了重大贡献。他认为,文学作品中的叙事是不同组成层次之间的相互作用,而叙事学的意义便在于分析彼此之间的关系。热奈特的叙事学理论一定程度上建立在前人研究基础上,因此“叙事”和“话语”是他的理论中两个至关重要的核心术语。从传统叙事学角度来看,“话语”更多是“叙”的一种形式以及“事”的一种载体,但在热奈特看来,“叙事”与“话语”可以被高度等同在一起。这意味着叙事学的研究不应该仅重视对故事本身的研究,同样应该重视如何讲故事,甚至在许多层面“讲故事”就是“故事”本身。因此,在热奈特的著作《叙事话语》的引论部分,他独创性地将叙事的概念划分为“叙事故事”“叙事话语”和“叙事行为”三个层级,并分别展开深入分析,建立了完整的叙事学理论框架。

本文分别介绍热奈特的叙事三要素理论,试图逐一建立其与建筑设计理论之间可能存在的关联性,并结合适当案例进行分析和论证,从而归纳出热奈特的叙事学理论对建筑叙事学和建筑设计的指导意义,探求建筑文本应当具备的深层次含义。

2 叙事故事与动词转译

2.1 叙述故事的动词核心

热奈特认为,叙事即是用语言表现一件或一系列真实或虚构的事件。其中一个重要的分析维度便是对“话语对象的真实或虚构的故事”的分析,这便涉及到故事的定义。何为故事?他认为“动词的铺展”是故事的基础,也就是说,任何故事结构都可以“用一个动词或动作名词加以概括”。因为动词明示着一种状态的变化,暗示着状态变化的主体,而这两者构成了故事发展的基础。

以热奈特的最短叙事“我行走”为例:一者体现了叙述者自我的存在;二者暗示了自我的状态变化(绝对时空关系的转移);三者(也就是最重要的)点出了这种状态变化的原因,即“行走”。因此,热奈特的理论逻辑是“有故事,因为有变化”,而变化则与动词的存在息息相关,它能够将主体以及主体前后的相对关系在文本中串联起来,指代从前一个状态发展成为后一种状态的过渡和结果,使得这种最简约的结构具有扩展为“整整一个故事”的可能性。总得来说,在热奈特的理论中,动词在故事中总是占据着核心地位。他曾直言:“内容也可将就用戏剧、图表或其他方式来‘表现’。实际上没有什么‘叙述内容’,只有可表现方式的一连串行动或事件。”从这个角度来说,建筑毫无疑问也可以作为故事再现的文本载体,且为建筑叙事学的故事转译提供了明确的方向。

2.2 动词转译的三个层面

2.2.1 建造的故事性

这种围绕着动词展开的故事理论,首先可以运用到对建筑构造和建造过程的叙事学分析中。例如,刘家琨在何多苓工作室和罗中立工作室中多次运用“粗抹”的工艺手法,便是用以表现真实的饰面建造过程;而安藤忠雄的清水混凝土建筑总是将固定模板的孔洞保留下来,因为它暗示了混凝土墙体的制作流程与工艺(图1)。实际上,这种建筑表达方式的系统化运用最早在20世纪50年代以后的粗野主义(Brutalism)中就已出现,而其理论阐述则在19世纪约翰·罗斯金(John Ruskin)的《建筑的七盏明灯》(The Seven Lamps of Architecture)中便有所提及。罗斯金诗意地写道:“......其真正的快乐依赖于我们发现它记录着思想、意图、考验、心碎以及恢复的过程乐观,记录着成功的欢喜。”而这些便构成了建造背后的故事性,对其保留也成为了建筑叙事中十分重要的一部分。这说明,建筑叙事学不仅要探讨建筑空间或形式中的叙事性,同时也要将建筑的建造过程视为一种故事。而保留施工痕迹,实际上便是突出了推动故事发展的“动词”的存在,从而在引发体验者对建造过程的联想中赋予建筑以故事性和深度,将建筑感知从纯粹视觉性的感官体验中解放出来。

1 安藤忠雄清水混凝土墙上的孔洞

2.2.2 形式的故事性

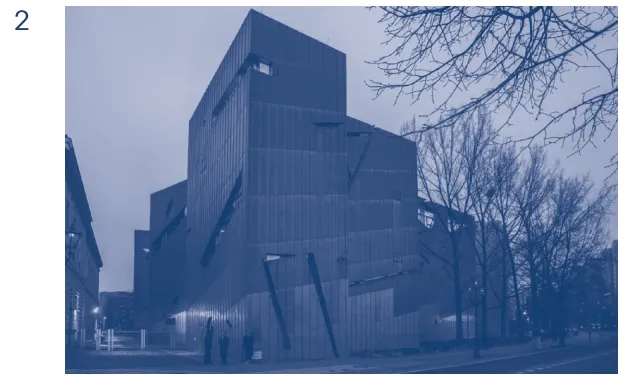

在笔者看来,最能体现热奈特故事观的建筑形式转译案例,当属丹尼尔·里伯斯金(Daniel Libeskind)的柏林犹太人纪念馆,建筑形态总体呈多重折线状,开窗形式特殊,以条状和不规则的几何形为主。从热奈特的理论视角看,里伯斯金在形式设计上放弃了一般纪念馆通过单纯稳定的形式塑造以表征宏大叙事和纪念性之特征,而是将转译重点聚焦在屠杀行为(或者说动作)的具体表征中,以小见大地隐喻这些行为背后的灾难事件。换句话说,柏林犹太人纪念馆作为建筑叙事文本,并非是在纯粹地讨论有关“生命”“死亡”等抽象话题,而是“真实地”将犹太人所遭受的暴行转译出来。例如,建筑平面的“之”字形态,便是对“蜷缩”姿态的反映,仿佛一个刚刚受过酷刑的犹太人痛苦地匍匐在地上,同时也可以理解为是一种“断裂”,象征着大卫之星(Star of David,犹太人的民族标志)的崩坏;不规则的线条窗则更加直白地再现了刀斧“劈砍”的痕迹,隐喻犹太人所遭受的种种刑罚(图2)。上述种种对具体行为和动作的转译,勾起了人们对犹太人屠杀事件的整体想象。相比于当下许多建筑设计惯用的对静态符号的借用,这样的叙事手法无疑更具有冲击力。

2 柏林犹太人纪念馆

2.2.3 空间的故事性

尽管传统的建筑叙事学在很大程度上围绕着空间的叙事性出发,但这种叙事角度在一定程度上是对总体抽象氛围的建构,是一种站在“上帝视角”的空间叙事逻辑。从热奈特的理论出发可以理解,空间的叙事性同样与空间隐喻的内在具体活动和行为相关。这种行为不是在第三人称下被旁观的,而是要真切地代入到每位体验者的主观感受中,从而实现对叙事角色心理感受的还原和情感共鸣。

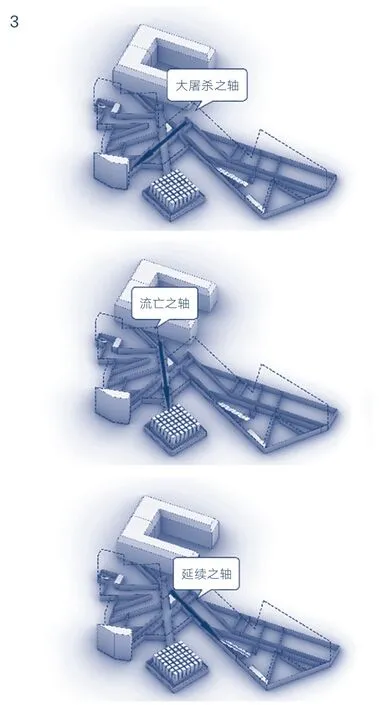

依然以丹尼尔·里伯斯金的柏林犹太人纪念馆为例,在该建筑的空间叙事中有多处空间设计体现了热奈特所说的“作为动词的铺展”的叙事特性。首先是从旧馆到新馆的路上,会碰到一个三岔路口(图3),这里建筑文本还原的便是作为语法意义上的动词,即“选择”。三条岔路分别通往象征死亡的“死亡之塔”、象征逃亡的“流亡者花园”、象征艰难延续的新馆。这样的设计使得体验者的视角被强制切换成第一人称视角,并迫使游客进行“选择”及感受选择背后的迷茫和无助。此外在进行了经由自身主观判断的选择后,体验者对自己所选择的旅程会产生更多期待,而这种情感增幅会在不同流线的终点达到极致。

3 柏林犹太人纪念馆的三条流线

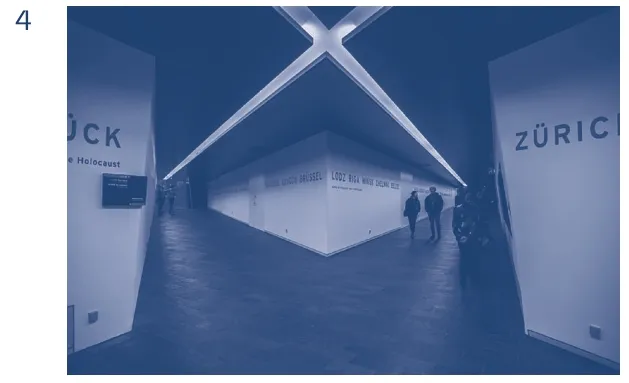

流亡之轴通往室外的霍夫曼公园,又称为流亡者的花园,这里建筑文本的编排依然围绕着“逃亡”这一行为动作展开。花园由49根倾斜的、粗大高耸的混凝土方柱组成,倾斜的用意在于切实地对体验者的游览行为产生影响,通过颠覆稳定的正交空间使人丧失方向感,从而实现对“逃亡”的心理情感的还原(图4)。

4 柏林犹太人纪念馆的三岔路口

延续之轴是唯一能“逃离”地下一层其他展厅的轴线。在这条轴线上有一部长长的直跑楼梯直通三层,这里利用游客的“登梯”行为隐喻犹太民族的延续。而肆意穿刺的混凝土横梁架空在楼梯之上,分裂着高耸的空间,象征着这条民族延续之路必定充满荆棘与坎坷。在这里,通过对“登梯”动作的强调,里伯斯金书写出“民族延续”的故事篇章(图5)。

5 柏林犹太人纪念馆的楼梯

总得来说,在利用空间形态进行叙事的过程中,里伯斯金依然将焦点放在对事件的行为动作而非抽象符号的转译上,并以此让体验者获得“身临其境”的效果。这与热奈特对叙事故事的定义——“动词的铺展”有着不谋而合的相似性。

3 叙事话语

3.1 叙事话语中的时间结构

在经典叙事学中,叙事被分解为“故事”与“情节”两部分,而后又被系统化成“故事”和“话语”,以进一步区分故事原材料及其相关艺术性加工。热奈特将“话语”又区分为“叙事话语”和“叙事行为”。其中“叙事话语”一般指代“用来连贯一个或一系列事件的口头或书面的话语”,是叙事中的文本部分。热奈特从三个维度对其进行讨论分析——时间维度、语式维度、语态维度。由于建筑文本自身的特殊性及篇幅限制,本文重点对时间维度的叙事话语结构进行解释。

叙事中的时间因素包含了“时序”“时距”和“频率”等。其中时序指代叙事顺序,与真实的故事发生顺序可以一致,也可以不同,从而产生“逆序”或“错叙”的效果,造成时间上的错乱感。

时距则是研究叙事的速度。普林斯(Gerald Prince)曾在《叙事学词典》中解释,“距离”不仅意味着实际的空间距离,同时也隐喻意义上的叙述者与人物、受述者之间的距离,可以是道德、情感等距离。这种距离与真实的距离并不一致,热奈特认为,导致这种不一致的原因与两方面有关:一者是信息量的密集程度;二者是叙述者的介入程度。当叙述的信息量较少、叙述者的介入程度较低,则叙述的相对速度便较快,反之亦然。对此,热奈特将这种相对距离反映在时间层面,并从慢到快进行了四种划分:停顿(故事时间为0,叙事时间为n)、场景(故事时间=叙事时间)、概要(故事时间>叙事时间)、省略(故事时间为n,叙事时间为0)。类似的概念是叙事话语的频率,指代事件实际发生次数与叙事提及次数的关系。热奈特同样将其分为四种类型:讲述一次发生过一次的事情、讲述n次发生过n次的事情、讲述一次发生过n次的事情、讲述n次发生过一次的事情。显然,这种相对频率与时距一样,与叙述者的介入程度有很大的关系,它们共同分析叙述者在主观意图下对文本特定信息的强调与弱化。

3.2 叙事话语与空间结构

在建筑设计中,空间形态及空间之间的结构关系,往往是建筑师用来叙事的重要话语。而相对应的,体验者作为受叙者,利用自己的五感和在建筑中的运动去解码建筑话语中所蕴含的信息,感受建筑师所编织的情节和剧情,从而达到人与事的共情效果。在很大程度上,空间体验与时间性息息相关,这使得热奈特在时间维度展开的叙事话语理论对于空间塑造来说具有一定分析和指导意义。

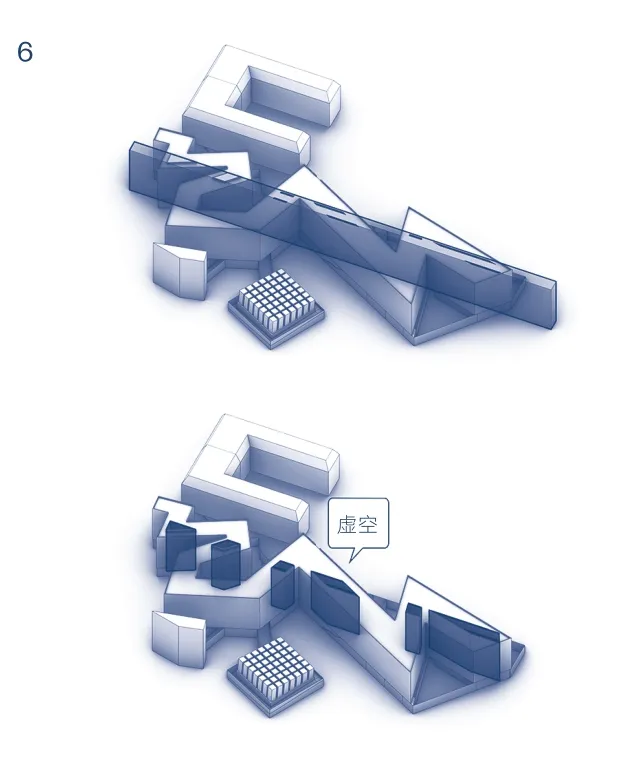

拿“叙事时序”来说,它对应着体验者的空间体验顺序,可以是具有明确起点、终点和体验流线的“正叙”;可以模糊起点或终点的边界,实现一种“正叙”和“逆序”的并存;也可以在固定的流线中不断穿插其他分支流线,形成一种灵活的“错叙”。这种流线组织的时快时慢,对应着热奈特所说的“叙事时距”概念。在这里,可以将“故事距离”理解为体验者从起点到终点所行走的直线距离,而将“叙述距离”理解为体验者在真实空间要素的干扰和制约下,从起点到终点所行走的实际距离。因此,当空间中的信息量被大幅度缩减时,空间便具备较强的流动性,即“快叙”手法;而当空间形态蜿蜒曲折,被编排进丰富的情节要素时,空间的流动性减弱,停留性增强,是空间的“慢叙”手法。此外,为了凸显某些重要的情景,建筑师有时会以符号标记、空间节点等多种形式,不止一次地将其编排进体验者的漫游路径中,这又与热奈特提到的“叙事频率”概念不谋而合。典型的例子是在柏林犹太人纪念馆中,里伯斯金在主要流线中反复穿插了五次名为“虚空(Void)”的中庭,象征着在战争和颠簸中消亡的犹太遗产(图6)。

6 出现五次的“虚空”中庭

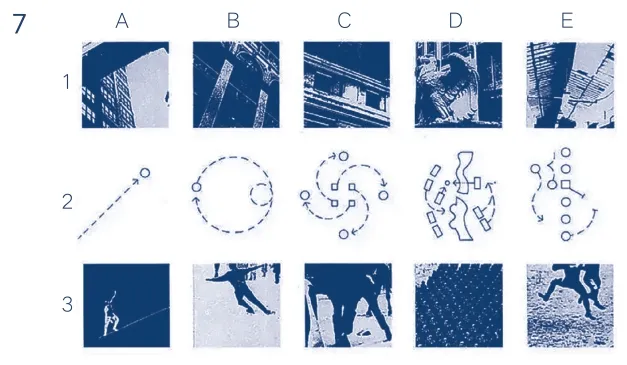

热奈特的叙事概念,都是建立在“故事”与“叙事”的基础上,两者之间产生了“叙事话语”的种种可能性,这与伯纳德·屈米(Bernard Tschumi)的建筑理论具有很高的相似性。在屈米的《曼哈顿手稿》(The Manhattan Transcripts)中,他把建筑分裂成三个系统——空间系统、事件系统和运动系统(图7),并以各种不同方式叠加,带来一种蒙太奇的叙事效果。

7 建筑空间的三个系统

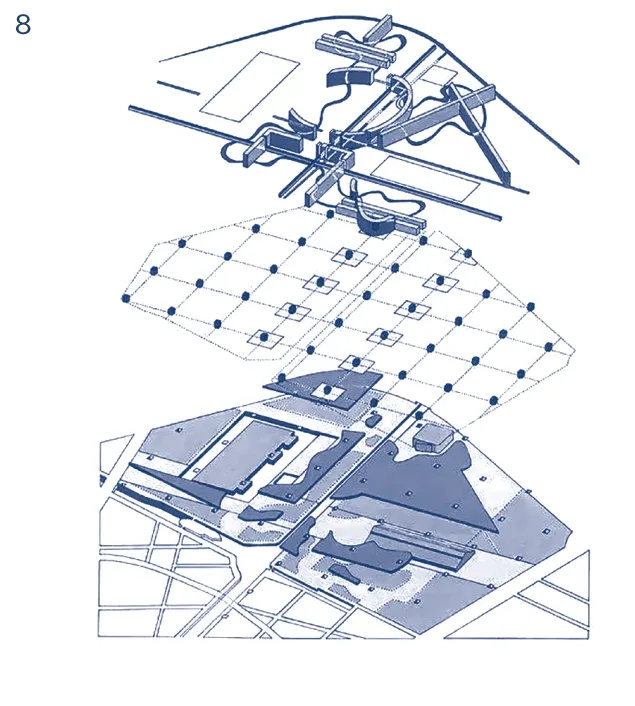

以屈米设计的拉维莱特公园的道路系统为例,在这里三套道路系统相互叠加,以此作为叙事话语联系不同的情节(图8)。其中,十字正交的轴线系统是平行于马路和河流的正交高架,这里的流线组织相对简单且直接,可以理解为一种“相对快叙”的手法。第二套道路系统是主题花园大道(电影漫步道),采用了方形、圆形、三角形或曲线等形式,象征着不同程度的“相对慢叙”,其目的是通过拉长实际的步行距离,营造更加丰富的空间体验。第三套道路系统是公园的景观漫步道,这里引进了多个交叉路口,把不确定性引入到游赏过程中。游客可以选择“正叙”的方式逐一游览每个主题花园,也可以用“错叙”的方式跳过部分花园而直接进入其他花园。此外,上述三套路径系统又与方格网排布的红色疯狂物(Folie)叠合在一起,两者之间存在着灵活的相对关系,而这也意味着对疯狂物的不同“叙事频率”。

8 拉维莱特公园的点、线、面系统

4 叙事行为

4.1 叙事行为与叙事者

热奈特对于“叙事行为”的引入,打破了传统文学批评“内容”与“形式”二元对立。它本质上是一种“叙事话语”的生产过程,而这种生产过程由于叙述者的不同而具备层级性。热奈特因此提出了“叙述分层”的概念,将被嵌入叙事的那一层叫做“初始叙事”,将嵌入的那一层叫做“第二叙事”,以此类推。里蒙·凯南(Rimon Kennan)对这种分层理论进行了细化,指出叙述行为不仅存在于初始叙事中,也可以存在于第二叙事中,第二叙事中的任务能够叙述另一个故事,而不必与初始叙事中的叙述者为同一人。热奈特认为,不同层级之间的叙事可能存在因果关系,也可能是解释与说明的关系,甚至有可能不包含明确的关系。

此外,对于叙述者和受述者的关系,在热奈特早期的思想中,他肯定了叙述者的“不介入”状态。但在后期,他也承认叙述者自身的主观意图对故事的介入是必定存在的。他说道:“无叙述者叙事只能十分夸张地表示叙述者相对的沉默。”只不过,这种介入程度依然是相对的,具有程度之分。

热奈特列出以下五种叙述者介入所发挥的职能:第一种叙述职能,这是最基本的职能;第二种是文本管理职能,把控并指明文本的内在结构关系;第三种交际职能,肯定了叙述者与被叙者之间的对话联系;第四种自我证明职能,即承认文本与叙述者之间在情感与理智方面的联系;第五种解释职能,叙述者可以对情节作权威性解释——虽然这点在后结构主义的文学批评中时常被抨击。

总得来说,热奈特的理论为我们建构了一种叙事者的形象:对于一则故事文本来说,叙事者并不是唯一存在的,而是复数存在于多个层级之中。叙事者一方面需要肯定自身对故事的责任和意义,但另一方面也要意识到自己对故事的介入程度并非绝对的。实际上,热奈特认为在叙事中越少提及受述者的存在,读者就更容易把自己视为是故事的接受主体,从而获得更真实的代入感。

4.2 叙事行为与设计边界

借由热奈特的叙述观可知,如果建筑是一则文本,那么建筑师便是叙述者,而实际的用户即为受叙者,同时也是第二叙事中的叙述者,这在一定程度上从叙事学的角度界定了建筑师与使用者之间的关系。对于一座建筑来说,叙述者不仅是建筑师,也可以是在建筑中活动的人,而作为第二叙事主体的用户,并不一定会呈现与建筑师相同的话语,他们也可以产生自发的有关建筑的故事和想法。在这种情况下,建筑师一方面要明确自身对于建筑设计的责任和义务,但另一方面,一种具有包容性、灵活性和开放性的设计策略是被鼓励的。这种互动性不仅存在于建筑设计过程中,同时也有可能存在于建筑的使用中。实际上,随着社会活动和民众诉求日趋复杂,越来越多建筑师逐渐意识到对建筑话语的全盘介入已不太现实,提供一个整体性的空间结构往往比面面俱到地限定每个空间的属性更具有适应性和生命力。

以亚历杭德罗·阿拉维纳(Alejandro Aravena)为例,他的住房体系便是一个十分开放的系统(图9)。一方面,他搭建了一种总体性的空间结构,规定了房间数量和空间的尺度关系。另一方面,他又极大程度地保留了建筑空间的灵活性:除了左右两端具有承重和防火作用的墙体,建筑内部较多使用模数化的可拆卸木板来分隔空间。这使得住房体系不仅具有工业化、低成本的优势,同时也可根据后续住户的需求和经济情况进行加建或拆卸,这可以理解为是一种提倡公共参与的“弱介入”。

9 佛得角别墅住房

此外,在设计过程中阿拉维纳一直坚持“参与式设计流程”,即尝试通过对自建这一行为进行规范化、系统化的指导,从而促进低收入社区多元化和秩序化的发展。在参与式设计过程中,他常常将居民们召集起来,向他们详细分解投标过程中各部分的成本,明确建造过程中的公私关系,针对性地提出日后家庭自建的方向和建议,对家庭成员进行建造技能的系统化培训等。

从实际情况来看,阿拉维纳的“弱介入”策略在Quinta Monroy公屋、佛德角社会住宅等诸多扶贫项目中取得了良好的社会效益,这也使得他成为了2016年普利兹克奖获得者。

5 结语

总得来说,通过对热奈特的叙事学三要素的讨论,以及分析其在建筑设计中的指导性,笔者以为该理论可以在建筑故事的转译手法、建筑叙事的空间组织以及建筑设计的边界界定三个层面为当下的建筑叙事学理论和建筑实践提供可能性,并在一定程度上作为一种潜在的手段,抵抗消费社会下建筑设计呈现出的“千篇一律的多样性”特征。