北溪风云

陈锐

2022年,穿越波罗的海的两组海底天然气运输管道成为全球焦点。

这两组名为“北溪-1”和“北溪-2”(以下简称“北溪1号”“北溪2号”)的平行管道,各自包含两条输气通道,先后建成于2011年和2021年,都从俄罗斯出发经由波罗的海到达德国东北部城市卢布明,全长均超过1200公里。按照规划,4条管道每年共计可向歐洲输送天然气超过1100亿立方米—2021年,这一数值约为欧盟27国天然气消耗总量的27%。

现代国际关系中,如此重要的国际能源贸易项目,不可避免地会涉及政治角力。建成于2021年9月的北溪2号尚未投入运营,但在2022年2月俄罗斯总统普京宣布承认乌克兰东部两个“共和国”的第二天,它就被德国总理朔尔茨暂停了认证程序。

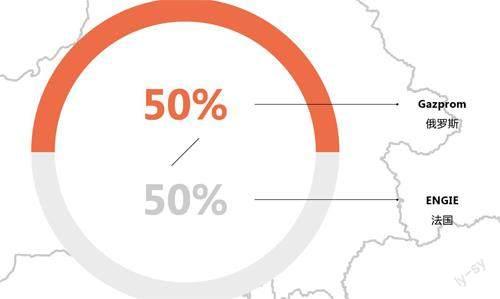

北溪2号建设各方出资比例

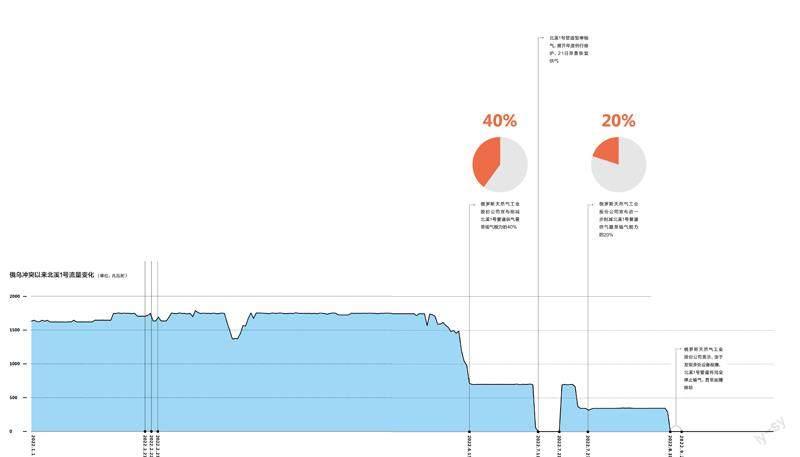

这是北溪管道在2022年俄乌爆发冲突后首次被提及,也开启了它随后大半年的风云之路:自6月中旬开始,北溪1号主要运营方、由俄罗斯政府持多数股份的俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom,以下简称“俄气”)不断削减北溪1号的供气量,并以技术检修、维护等理由多次停止供气;9月2日,俄气称北溪1号发现多处设备故障,将完全、无限期地停止管道输气;9月26日,北溪1号和北溪2号的海底管道相继发生爆炸,大量天然气泄漏到附近海域。德国、丹麦、瑞典等国家先后介入调查,均指向管道被人为破坏,但至今仍未有明确结论。

也是在这个夏天,欧洲经历极端高温天气。一方面,各国用电需求大增,另一方面,欧洲多条河流水位下降,水电产量骤减,核电厂的冷却能力和煤炭的运输能力因此受限,天然气之外的能源供应并不乐观,电力短缺的危机已经显露。

酷夏和天然气断供危机进一步引发了欧洲人对寒冬的担忧。从6月开始,荷兰T TF天然气期货结算价一路走高,国际能源市场出现恐慌情绪。8月26日,荷兰TTF天然气期货结算价达到历史顶点至每兆瓦时349. 9欧元,是2021年同期的12倍。

俄乌冲突以来北溪1号流量变化(单位:兆瓦时)

数据来源:根据公开资料整理

欧洲电价随之暴涨,普通人难以支付高额账单,英国已因此爆发多次大规模抗议。当地还成立了一个名为“Dont Pay”的民间组织,号召人们取消银行账户的自动支付,以此要求政府将能源价格降到“可承受的水平”。

不少高耗能企业也因此停工停产。欧洲一些钢铁、化工、化肥等能源密集型行业的企业已经开始削减产量。欧洲最大的钢铁企业安赛乐米塔尔预计,本季度其在欧洲的产量较2021年同期将下降17%。行业协会Fertilizers Europe亦表示,欧洲的化肥产能已减少了70%。

这场席卷欧洲的能源风暴中,北溪管道是关键要素,但包括德国在内的欧盟各国,自然也无比清楚这条能源通道在各个层面的特殊性和重要性。所以,它们为何愿意将“命运的咽喉”放在别人手中?北溪管道从筹建之初的争议到如今终陷僵局,见证的恰是全球能源格局和国际地缘政治的变化过 程。

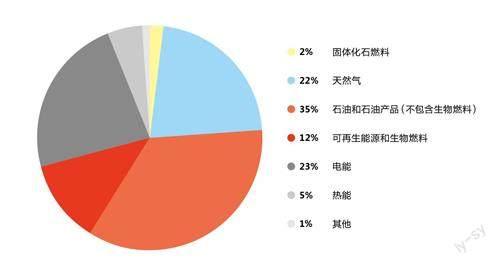

大前提:欧洲的能源策略

在欧洲的能源消费中,天然气一直是重要构成。根据欧盟统计数据,2020年,天然气在欧盟27国终端能源消费中的占比达到22%。

全球范围内,欧洲较早开始推进电力清洁化,由传统能源向可再生能源转型。转型过程中,碳排放量相对较低的天然气长期被视为重要的过渡能源,欧洲对天然气的需求量也始终保持在较高的水平。但欧洲自身的天然气储备量却难以满足需求。截至2020年年底,欧洲天然气探明储量为3. 2万亿立方米,仅占全球总量的1.7%。主要自产气源位于大西洋东北部的北海海域,环绕北海的挪威、荷兰和英国是主要的天然气产国。

另一方面,欧洲的天然气自产量也在近年呈现下降趋势。由于天然气开采引发频繁地震,欧洲最大的天然气气田格罗宁根气田自2014年开始限制产量,荷兰政府已计划在2023年将其彻底关闭。

为了保证供给,欧洲不得不寻求天然气进口。2020年,欧盟国家的天然气进口依赖度达到83.6%,俄罗斯、挪威、阿尔及利亚、美国是主要进口国。其中,俄罗斯贡献了欧盟天然气总进口的近40%,是供给主力。

荷兰TTF天然气期货近一年价格波动剧烈,8月站上历史最高点(单位:欧元/兆瓦时)

数据来源:芝加哥商品交易所

与欧盟各国的情况相反,俄罗斯拥有极其丰富的天然气资源,储备量为全球第一,产量则仅次于美国。2020年,俄罗斯天然气产量超过6000亿立方米,占全球总量的16.6%,其中有超过1/3用于出口。

随着天然气需求的上升和自产量的下降,欧洲对俄罗斯天然气的依赖程度也逐渐加深。2021年,欧洲从俄罗斯进口管道气1670亿立方米,占其管道气总进口量的45%、天然气总进口量的35%。

为什么会有北溪?

在北溪管道建设之前,俄罗斯通过多条陆上和海底管道向欧洲各国输送天然气,包括经乌克兰中转的“兄弟”管道和“联盟”管道、经过白俄罗斯和波兰中转的“北极光”管道和“亚马尔—欧洲”管道,以及穿越黑海到达土耳其的“蓝溪”管道和“土耳其溪”管道等。经由这些管道,俄罗斯可以将天然气送到斯洛伐克、捷克、德国、法国、意大利、罗马尼亚、奥地利等多个欧洲国家。

这意味着,德国、法国和意大利等西欧国家从俄罗斯进口天然气要途经欧洲大陆的其他国家,包括东欧的白俄罗斯、乌克兰、波兰等国。为此,西欧各国不仅要向过境国支付高额过境费用—根据BBC计算,北溪2号将使乌克兰每年损失過境费20至30亿美元—还可能随时遭遇政治环境变化引发的能源供应危机。比如2006年到2009年,由于俄罗斯和乌克兰之间的争端,俄罗斯屡次切断对乌克兰的天然气供应。作为对俄“断气”的回应,乌克兰在2009年表示将禁止过境输送俄罗斯的天然气,导致许多欧洲国家天然气短缺。

西欧各国中,走在“弃核”道路上的德国,对天然气的需求更为迫切。早在2002年,施罗德政府就提出要在2022年之前关闭全部核电站、完全弃用核能的目标。德国的终端天然气消费一直高于其他欧洲国家。

建设一条天然气海底直通管道,不仅能极大提升运输效率,还能避免天然气运输绕道东欧可能产生的各种政治与经济问题—俄罗斯和德国在这一问题上的心照不宣,自20世纪末便已萌芽。如今北溪管道名称(Nord Stream)由德语+英语组合而来,也表明了德国在其中的特殊角色。

严格意义上,北溪项目始于1997年。当时俄气和芬兰石油公司Neste(1998年与Imatran Voima合并为Fortum Oyj,2005年被剥离为Neste Oyj)成立了联合公司,以建设和运营一条从俄罗斯到德国北部、横跨波罗的海的天然气管道。

一系列考察和可行性论证之后,项目的实质性进展发生在2005年。俄气、德国巴斯夫公司和E.ON集团签署了关于建设北欧天然气管道的基本协议。当年年底,北欧天然气管道公司在瑞士楚格成立,次年更名为北溪股份有限公司(Nord Stream AG,以下简称“北溪公司”)。北溪公司由俄气、Wintershall(巴斯夫全资子公司)和E.ON合资运营,其中俄气持股51%,两家德国公司各持股24.5%,时任德国总理施罗德担任公司股东委员会主席。

2011年建成并正式通气后,北溪1号迅速成为俄欧这个紧密的天然气联结网络中的核心管道。据北溪公司公布的数据,2021年,北溪1号管道共计向欧洲输送了592亿立方米的天然气,成为国际能源格局中重要的一环,也影响着俄国与德国等西欧国家的关系以及国际能源领域动态。

北溪1号的商业原动力

尽管担忧和反对的声音不断,西欧各国与俄罗斯之间的能源合作关系其实历史悠久,向前可追溯至苏联时期。客观的供需关系之外,国际能源贸易巨额的商业利益是重要的推动因素。

早在“冷战”时期,西欧国家和苏联就曾突破政治铁幕,围绕天然气达成商业合作。1950年代,苏联在境内发现大量天然气气田,但因为工业落后而缺乏技术和资金用于开发气田和建设运输管道;另一边,正处于工业快速发展时期的西欧国家对天然气的需求日益上升—资源和资本、技术一拍即合。

1968年,苏联与奥地利签署了一份天然气合作协议,此后又相继与联邦德国、意大利、法国等国家达成了合作。从俄罗斯通往欧洲的“兄弟”管道、“联盟”管道、“北极光”管道都是在苏联时期修建完成的,从这些管道的名字可见当时双方关系友好。

2020年,欧盟27国终端能源消费结构

数据来源:欧盟统计局

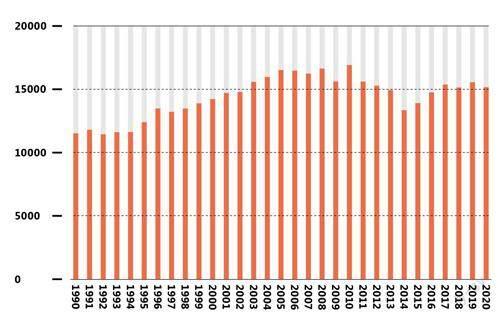

1990年至2020年欧盟对天然气的需求量变化

数据来源:欧盟统计局

欧盟对天然气进口的依赖程度高(2020年)

数据来源:欧盟统计局

苏联解体后,欧洲与俄罗斯在天然气上的合作关系并未中断。在大型能源企业的积极参与和推动下,双方逐渐形成了贯穿天然气全产业链的更加紧密的关系。

在一篇相关论文中,中国社会科学院亚太与全球战略研究院副研究员富景筠将这种模式称为由企业主导的天然气商业和管道政治模式,其突出特点之一就是双方通过合资企业和相互持股结成联盟,进入彼此的上游和下游领域。

1993年,俄气和德国化工企业巴斯夫的全资子公司Wintershall成立了合资公司Wingas,Wingas在德国、比利时、丹麦、法国、英国等多个欧洲国家运营,相当于使俄罗斯以投资者和运营者的身份进入了下游的欧洲天然气市场。2003年,俄气又和Wintershall成立了位于西西伯利亚的合资企业Achimgaz,双方各持50%的股权,共同开发北极圈以南的乌连戈伊气田,德国企业借此进入了上游的天然气开发环节。

北溪1号项目在本质上也是这一模式的延续,甚至其筹备和建设过程中面临的部分争议也是源于国家间的商业诉求。中国人民大学国际能源战略研究中心执行主任、欧亚研究院研究员刘旭对《第一财经》杂志解释称,当时反对的声音主要来自东欧一些原俄欧陆上管道的过境国,尽管它们声称北溪管道将加强欧洲对俄罗斯天然气的依赖,实际上它们更担心的是,北溪1号一旦建成,自己将损失一大笔过境运输费的收入,同时自身的天然气供应也更容易被俄罗斯控制。

最终是商业利益推动北溪管道项目在欧盟赢得了更多的政治支持。2008年和2010年,荷兰天然气公司Gasunie和法国燃气苏伊士集团(GDF Suez,后更名为ENGIE)先后从Wintershall和意昂集团获得北溪公司的股份,各持股9%。至此,北溪公司的四大欧洲股东均为区域内具有较高市场地位的能源公司,其所属的国家在欧盟也拥有较大的话语权。

2011年11月8日,北溪1号开通仪式在卢布明举行。仪式上,时任俄罗斯总统梅德韦杰夫和时任德国总理默克尔共同启动了管道的控制轮盘,时任荷兰首相马克·吕特、时任法国总理菲永、德国前总理施罗德也都出现在现场。

北溪2号引发政治新阻力

2013年乌克兰危机后,德国和俄罗斯进一步意识到原先经乌克兰地区的天然气管道的政治风险,进而更加积极地推进北溪2号管道项目。尽管双方反复强调北溪2号的经济属性和商业价值,外界仍对背后的政治企图充满警惕。

作为管道终点的德国显然是项目最主要的受益者之一。友山基金研究总监、长期研究全球油气、能化市场的周小康在接受《第一财经》杂志采访时表示,德国很早就认识到,控制了天然气管道走向和流量,就能控制整个欧洲的能源命脉,这不仅能让德国成为欧洲能源交易中心,还能极大地加强德国在欧盟中的话语权。时任德国总理默克尔也有借北溪2号修复并巩固与俄罗斯关系的意图。“某种程度上,北溪2号是德国和俄罗斯的串谋。”周小康说。

而对俄罗斯来说,进入新时期后,在美国的页岩气革命和能源制裁的压力下,它需要巩固欧洲这个庞大的天然气市场,以此解决债务问题、稳定国内的经济,同时提升对欧洲的控制权及自身的议价能力。北溪2号有利于俄罗斯巩固这一政治经济目标。

2021年欧盟的石油和天然气进口均主要来自俄罗斯

数据来源:欧盟统计局

2015年,俄气和5家欧洲能源企业试图复制北溪1号模式,成立合资公司共同建设和运营北溪2号。按照计划,俄气将持有公司50%的股份,壳牌、E.ON(业务剥离后以Uniper为主体)、Wintershall、ENGIE,以及奥地利的OMV共同持有剩余50%股份。

但这一次,商业利益未能缓冲对地缘政治稳定的担忧,该计划一公布就遭到部分欧盟国家强烈抵制。2016年,捷克、爱沙尼亚、匈牙利、波兰等8个欧盟成员国联合向欧盟委员会递交了反对信,称北溪2号将破坏地缘政治稳定,对中东欧地区的能源安全构成风险。其中,波兰表现出最为强烈的反对。波兰竞争与消费者保护局直接对俄气和其他5家能源公司成立合资企业的申请提出了质疑并表示拒绝,导致计划破产。

最终,相关企业撤回了建立合资公司的申请,由俄气100%控股北溪2号股份有限公司,另外5家欧洲能源公司改为签订合作协议,以长期融资的方式提供5成建设所需资金。

2011年11月8日,北溪1号开通仪式上,时任俄罗斯总统梅德韦杰夫和时任德国总理默克尔共同启动了管道的控制轮盘。

欧洲内部的争议之外,美国是北溪2号最大的反对者和阻挠者。一方面,美国希望遏制俄罗斯在欧洲的影响力;另一方面,页岩气革命后,美国的天然气产量迅速上升,它也想在欧洲的天然气市场中获得利益。

美国对北溪2号相关方的频繁制裁直接影响了项目的建设进展。2019年12月,在北溪2号接近完工的阶段,时任美国总统特朗普签署并通过了《2020年国防授权法案》,提出将对参与北溪2号建设的企业和个人实施制裁,包括吊销其赴美签证和在美资产等。该法案通过不久,北溪2号主要承建商、负责管道铺设的瑞士企业Allseas就宣布彻底退出项目,建设一度因此中断。

多方掣肘之下,原计划2019年完工的北溪2号最终于2021年9月宣告建成。俄乌冲突发生后,这条至今尚未正式投入运营的管道不但已经受到破坏,甚至有可能永远上不了场。

“分手”的决心

俄乌冲突带来新的国际局势变化,似乎让欧洲终于下定决心要和俄罗斯的天然气脱钩了。

2022年3月,欧盟公布了名为“REPowerEU”的能源转型方案,提出要在2022年年底将对俄罗斯天然气的需求减少2/3,在2030年之前摆脱对俄罗斯化石燃料的依赖。“新的地缘政治和能源市场的现实要求我们大幅加快清洁能源转型,提高欧洲能源的独立性,不依赖不可靠的能源供应方和不稳定的化石燃料。”欧盟委员会在5月公开的方案细节中表示。

没有了俄罗斯的天然气,欧洲首先要寻找新的气源,至少平稳度过这个冬天。“REPowerEU”方案要求欧盟各成员国在11月1日前保证至少80%的储气率。

3月以来,欧盟及欧洲国家一直在积极寻找俄罗斯之外的天然气进口来源。3月25日,歐盟与美国达成了保证能源安全供应的协议,约定美国在2022年内追加150亿立方米的液化天然气(LNG)供应,并在2030年之前保证欧洲每年可以获得500亿立方米LNG。德国和意大利也相继与卡塔尔达成了天然气合作协议。

根据欧洲天然气基础设施公司的数据,截至10月5日,欧洲地下储气库(UGS)设施的天然气储量已经超过90%,法国、丹麦、德国等多个国家的UGS设施的天然气储量也已超过90%。10月以来,荷兰TTF天然气期货价格也一路明显回落,10月24日报价已跌至8月最高点时的3成左右。

与此同时,欧洲亦开始转向天然气之外的替代能源。一方面,传统的煤炭、石油等化石能源及核能作为应急方案被重新启用。在德国,总理朔尔茨已要求相关部门制定法律框架,允许原定于年底关闭的3座核电站运转至2023年4月中旬。另一方面,可再生能源的部署正在加速。欧盟表示将迅速推出太阳能、风能和可再生氢能项目,预计可节省500亿立方米的天然气进口。

俄欧天然气的脱钩注定也将对俄罗斯造成巨大的打击。数据显示,2020年,俄罗斯天然气出口量约2380.9亿立方米,其中对欧洲的出口量约为1849.1亿立方米,占总出口的比例高达77%。“我们现在看到的大多是欧洲国家在担心天然气的供应,但其实最应该担心的是俄罗斯。如果再对俄罗斯的石油实行限价,俄罗斯最主要的经济动力就没了。”刘旭 说。

如果俄欧之间的能源联系被切断,全球能源的格局注定将有重大改变。刘旭认为,未来俄欧双方将走向相反的方向,原本向东联结的欧洲转向西方,跨大西洋的联系更加紧密,原本向西联结的俄罗斯转向东方,与亚太国家加强联系—一个新的“铁幕”正在缓缓落下。