走进牧场的年轻人

孟佳丽

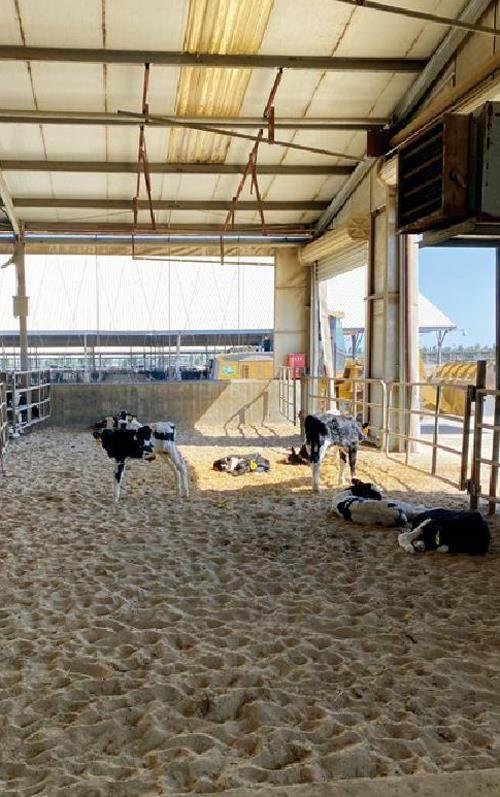

犊牛圈里,员工在观察是否有腹泻的牛。(图片/张刚提供)

编者按

近年来,畜牧业正在经历新一轮的现代化转型。2021年年底农业农村部制定印发的《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》提出,到2025年,奶牛、生猪、家禽养殖要率先基本实现现代化,规模化率达到78%以上。

有一批年轻人在这个时候放弃城市里那些更“体面”的工作,选择走进畜牧业,在远离城市的一个相对封闭的世界里,和动物同吃同住。牧场的封闭性决定了它不仅是一个职业选择,也是一种生活方式。

年轻人在牧场的生活是什么样的?他们是否愿意长期留在牧场?我们和3位有过养殖场工作经历的年轻人聊了聊。

毕业后的第一桶金

去年从四川农业大学动物科学专业毕业后,郑小弟就一心想去猪场工作。他憋着一股劲儿,父母觉得畜牧业没前途,他偏想试试。当然,最直接的原因,是收入还不错。

2018年中国暴发非洲猪瘟疫情后,国内猪肉供应量减少,猪肉价格开始飙升,养猪行业意外迎来了风口。牧原股份、正邦集团、新希望等养猪企业纷纷开始扩建养殖场,随之而来的是大规模、高薪招聘人才。

刚刚出生三天的小猪。(图片/白泽提供)

郑小弟面试了不少养猪企业,几乎每家公司给出的月薪都在1.2万元以上。他最终选择了一家行业头部公司,月薪1.5万元,而和他同一批进公司的,有6000多人。

对畜牧相关专业的毕业生而言,进牧场是对口的选择之一。莫莫学习的是畜牧兽医和动物科学专业,这个专业毕业后的主要去向包括养殖场、饲料厂、宠物医院,还有实验室。

在外人看来,宠物医院似乎是相对体面的选择。但莫莫觉得,在宠物医院的成长周期太长,从实习到助理再到转为大夫需要两三年的时间,前期工资又太低,4000元左右的月薪在大城市很难生存。

去年毕业前,莫莫还在犹豫要去哪里工作,但在疫情的影响下,本就冷门的专业加上不乐观的就业环境,让她犹豫再三,还是决定进猪场,“先攒点钱再说”。

有这样想法的人并不是少数,行业内流传的致富传说吸引了不少年轻人。郑小弟就听说有猪场场长用一年的工资和绩效奖金就付完了郑州一套房子的首付,场里的管理者也常常给员工“画大饼”,声称“年薪百万不是 梦”。

养殖场的确提供了一种更快的财富积累的方式,一方面来自不低的收入,另一方面也由于养殖场特有的封闭属性,导致“有钱也花不出去”。一般而言,养殖场大多设在离城区较远的地方,包吃包住,生活成本很低,远离商圈,几乎没什么消费的可能,攒钱就成了自然而然的事。尤其在猪场,为了严格防控猪瘟疫情,猪场采取封闭饲养,对场内人员实行全封闭管理。员工往往需要花3到4个月的时间把一批猪崽从小养到大后,才能放假出去休息几天。

莫莫所在的猪场距离市中心几十公里,每3个月,她才能回家休息一次。在猪场里,住宿和三餐都由公司安排,日常所需的生活用品等物资也可以直接向公司申请,没有什么需要花钱的地方。每个月八九千元的工资,莫莫也就能花掉几百元。

今年还在读动物兽医研究生的张刚寒暑假的时间几乎都是在牧场度过的。他前后去了三个牛场和一个猪场,给牛修蹄、给奶牛配种,给猪喂养、驱虫、打疫苗,这些活他都干过。为什么要如此频繁地去牧场工作,原因很简单:“为了钱。”

在猪场,像张刚这样的短期临时工一天能拿150元到200元的工资。去年5月本科答辩结束后,张刚在猪场干了50天,就赚够了一年的研究生学费。牛场的工资相对较低,但临时工一个月也能拿到四五千元。对大学生而言,这已经是一笔可观的收入。

动物并不总是可爱的

莫莫第一次被猪吓到,是在给它们打针的时候。她一直很喜欢猪,用她的话说,她喜欢一切长得丑丑胖胖的东西。刚进猪场,莫莫对里面的一切都感到好奇,但即便如此,她还是被打针时母猪巨大的叫声给震慑到了,“瞬间就不想干了”。

张刚也对猪的叫声印象深刻。有一阵子,他的工作需要每天早上进猪圈给猪放饲料。门一打开,几百上千头饥饿的猪仿佛知道要吃饭了,同时发出叫声,音量大到可以盖过其他所有的声音。张刚和同事即便面对面,都完全听不见对方在说什么,那一瞬间他“感觉自己失聪了”。

02 员工开完晨会后,去猪圈的路上。(图片/郑小弟提供)03 大年三十,员工在猪场过春节。(图片/郑小弟提 供)04 这样的猪舍能容纳超过三千头猪。(图片/ 白泽提供)05 员工在清理猪圈,身边粪水飞溅。(图片/郑小弟提供)

大多數动物看起来都是可爱的,但养过动物的人都知道可爱背后的代价。在养殖场,难闻的气味就是其中一种。

第一次进猪圈,张刚就被臭味熏昏了头。上千头猪的粪便发酵产生的氨气臭味,即使戴着口罩也无法掩盖。在猪场待了50天,张刚形容自己已经“腌入味儿”了,每天晚上回到宿舍,他要洗上十几遍头,但洗完之后,他还是能闻到自己头发上的味道。

不仅如此,和猪、牛这种重达数百上千公斤的大型哺乳动物打交道并不容易。母猪临产前有四百多斤,每次给它们洗澡时,张刚都会被猪踩到,脚上经常青一块紫一块。

跟动物们打交道时如果操作不规范,还可能有生命危险。一次给猪打针时,张刚就差点丢了命。

那天轮到张刚加班,在猪舍巡栏时,他发现有一头猪不吃饲料,量完体温才知道猪发了烧。张刚试图给它打退烧针,见猪一动也不动,他就大胆地把头伸进了限位栏里,结果针一扎下去,猪就因为疼痛一下站了起来,张刚瞬间被顶起来,脖子卡在了栏杆和猪背之间无法动弹,脸也埋在了猪的后背里喘不过气来。

当时已是下班时间,猪圈里没有其他同事,张刚身上也没有带对讲机。他想了很多办法,给猪挠痒,继续拿针扎它,硬着头皮跟猪比力气……“那几十秒我好像已经看到了走马灯,我想了很多,想到了我女朋友,想到了我父母,还想到了我的老师。”回想起那次经历,张刚依然心有余悸。

母牛的运动场。(图片/张刚提供)

新生犊牛圈舍里的小公牛。(图片/张刚提供)

最后,凭借着一口气和强烈的求生欲,张刚硬生生把几百公斤的猪压了下去。头缩回来时,他的脸已经憋得通红,第二天,他就高烧到40度。

还有一次,张刚在赶牛时被六七百公斤的奶牛挤到了墙角,胸腔被挤到无法呼吸。“牛是比较温和的,它不攻击人,但是它有视觉盲区。”张刚解释道。

粗糙的体力活

在人们的想象中,在远离城市的养殖场每天与动物打交道,日出而作,日落而息,似乎是理想的田园牧歌式的悠闲生活。然而,现实中的养殖场,除了远离城市,没有一条符合想象。尽管加水、加饲料、场内的温度控制等操作已基本实现了自动化,但这些机器仍需要人工维护和操作;此外,给动物配种、洗澡、打疫苗等工作都需要人来完成。每天重复又脏又累的活才是养殖场人员工作的日常。

最开始在基层养猪的时候,郑小弟每天有十六七个小时都在猪圈里。最惨的一次是他所在的猪场暴发猪瘟,猪圈直接封闭起来。郑小弟不得不在猪圈里待了27天,每天从窗口接过同事递来的饭菜,和几百头猪同吃同睡。

莫莫所在的猪场工作时间相对规律,偶尔遇到母猪分娩或者给母猪配种时才需要加班。但养猪是个体力活,对于20岁出头的女生来说还是有些辛苦。比如给猪驱虫,需要一个人背着约40斤重的装满驱虫药的喷壶,在猪圈里一排一排地喷洒、消毒,一趟下来,别说莫莫,就连张刚这样的男生都觉得身体被压得直不起来。

每天从早上8点工作到晚上5点,除去中午吃饭休息的时间,莫莫几乎没有一刻闲下来,消炎、打疫苗、饲喂三餐、清理粪便……来猪场一年,莫莫的手上已经长出了茧子。

即便进入管理层,工作也少有清闲。自从当上育肥段长,郑小弟变得更忙了。除了要关注猪圈的养殖工作,设备、营养、财务、行政,各个方面的事情都来了,“你下面只有一根针,但上面有千万条线牵着你。”郑小弟这样形容自己的感受。最夸张的一次,他连轴转了三天三夜,期间只吃了两包泡面、喝了两瓶牛奶,睡了不到9个小时。结束之后,郑小弟在床上躺了整整一天,“整个人已经瘫了”。

猪场总有许多杂事要处理:遇到断料,可能需要一天一夜的时间把饲料从外面一点一点拖进猪圈;饲料链出现故障得连夜抢修;猪场没水了就要连夜挖井;卖猪一般需要一天一夜,如果临时出现什么问题就要更长时间来处理;万一遇到猪瘟暴发,四五天睡不了觉是很正常的事。

郑小弟曾经招了两个当过兵的人,进猪场没两天俩人都走了,临走时说,当兵都没这么累。

有一阵子郑小弟也觉得受不了了,请了4天假出了猪场。前三天,他总共接了76个来自猪场的电话,第四天,假还没休完,他就提前回来了。2021年大年三十,郑小弟也没能回家,而是在猪圈里陪着员工给猪打针、修理机器。

张刚去年到了一家牛场修牛蹄。抖音上有许多修牛蹄的视频,它们往往被打上“解压”的标签,播放量少则数百万,多的能有数千万。

张刚原来也喜欢看修牛蹄的视频,但去到牛场亲自做的时候他才发现,修牛蹄看起来解压,干起来则“相当上火”。修牛蹄的时候,牛蹄的角质、指甲、踩到的粪污砰砰砰地往脸上打。如果是修牛后蹄,一不小心还可能被牛踢到。牛会不会在修蹄的时候排粪,也是碰运气的事。

“你能想象牛粪打到脸上是什么感觉吗?”现在回想起来,张刚觉得修牛蹄是他干过最脏、最累的活。

相比牛场的其他工作,修蹄的时间更早、更长。每天从早上五六点到下午两三点,一修就是七八个小时,中间几乎没有休息,不喝水、不吃饭。到三点左右下班的时候,食堂都已经关门了。结束工作等待食堂开门的那几个小时,张刚觉得最煎熬。

那些有关牧场的美好想象,张刚只觉得好笑,“你以为牧场是远离喧嚣的净土?拉倒吧。如果你失恋了倒是可以去牧场待一阵子,累得你不会想这个事。”

简单的快乐

不过,在牧场也有开心的时候。

牧场的人际关系简单,同事几个住一个宿舍,同吃同住,就和大學生活一样,这是大多数工作都无法给予的体验。

郑小弟前后在江西、河南、四川的4个猪场待过,在每个场都能和同事玩到一起。那些年纪稍长的大哥大姐看郑小弟年轻,总是对他格外照顾。还有一群年龄相仿的兄弟,是“一起在猪圈的粪坑里泡过的交情”。虽然干的都是脏活、累活,但大家在一起整天嘻嘻哈哈的,还是玩得很开心。闲暇时,郑小弟会和同事们一起喝啤酒、吃烧烤。

回忆起在猪场的10个月,郑小弟还是觉得有些怀念。“这一路可能会觉得很累,但每一阶段都过得很开心,认识了一群很有趣的人。”

莫莫也在养猪的日常中找到了一些乐趣。习惯了猪场的环境之后,莫莫很愿意花时间和猪待在一起,没事儿就去摸摸小猪,逗一逗它们。

去年6月进猪场之后,莫莫就成了“养猪博主”,原本用来分享自己日常生活的自媒体賬号很快被猪的视频和照片占据。她在工作间隙拍下小猪吃奶、睡觉、打架的画面,再配上欢快的音乐,总共赢得了7000多个赞,评论里出现最频繁的词就是“可爱”。

前些天,莫莫又发了一条视频,标题是“跳高冠军”。视频里,两头小猪努力想要翻过比它们高一倍的栏杆。其中一头小黑猪先后退几步,再蓄力跳跃,来来回回几次尝试之后终于成功。这条视频没有配乐,视频最后是莫莫被逗笑的声音……

相比猪场,张刚还是更喜欢牛场,一方面是因为工作没有那么辛苦,另一方面是因为牛场更开阔、更自由。张刚去的第一个牛场有三四千亩,饲养着将近1万头牛。没什么工作的时候,他会开着电动三轮车在牛场里转悠,广阔的牛场“可以闭着眼睛开”。放着音乐,沐浴着阳光,是他在牛场里难得放松的时刻。

难留下的年轻人

今年4月,郑小弟终于下定决心提出离职,离开了猪场。那时,他刚晋升为育肥段长不到两个月。

其实自从来到猪场,逃离的想法就一直在郑小弟的脑海里萦绕,但他还是坚持干了10个月。

高强度的工作压力是郑小弟想要离开的主要原因。长时间的封闭和睡眠不足让他觉得难受,“人工作是为了活着,但活着不能完全为了工作。”

除了猪场里的基础业务,郑小弟最无法理解的是公司从早到晚、无穷无尽的会议。每天早上六点半,郑小弟要给手下的员工开晨会,开完后还要向上反馈晨会的照片和总结汇报;中午也很难有时间休息,可能端着饭碗就开始开会;晚上7点从猪圈出来,又要边吃晚饭边开会,开到半夜12点还算运气好,晚的时候可能开到凌晨三四点,通宵开会也是常有的事。

在郑小弟看来,养猪本身是有趣的,但这些形式主义的流程让他觉得疲惫,“说白了都无心养猪了”。

像郑小弟这样的大学生在猪场的晋升速度很快,只要运气不差,管理的场不暴发猪瘟,待两三年就能晋升到场长。今年2月升为育肥段长的郑小弟最多再待一年,就可以升到场 长。

但也正是这次晋升直接促使他作出了离开的决定。他突然发现,自己好像已经能看见未来的路了。“就算当了场长意义何在?工资确实高,但在里面待一辈子能力也得不到提升,浑浑噩噩地像行尸走肉般活着。”

郑小弟很佩服自己的场长,在他眼里,场长情商高、会做事、有人格魅力。进公司10年,场长手里拿着价值八九百万的股票,但他一年也难和妻子、孩子见上一面,买的房子还有一百多万元的贷款要还。

郑小弟觉得自己最多也就能做到场长这个高度,但这样的生活状态并不是他想要的。“之前猪场效益不好的时候,我看到场长一个人的背影,感觉挺难受的。”

莫莫在进猪场的时候就没打算长期待下去,只是把养猪当作一个短期内攒钱的路径。“最多也就干个两三年,时间长了,人是受不了的。”

张刚明年就研究生毕业了,猪场也是他首先排除的选项。

封闭的猪场对张刚来说“相当无聊”,在里面待久了,他觉得自己要和社会脱轨了。在猪场待了50天回到学校时,张刚有点不适应,他甚至被来往的人群惊到了,这是一个和猪场全然不同的世界。那一刻,张刚突然意识到,钱不是万能的,选择什么样的生活,你就必须要承受相应的代价。

“一个月你能拿到一万多,但是你每天要在粪坑里站10个小时,回不了家,见不到家人,照顾不到父母,你干吗?干一个月可能可以,干10年呢?反正我不干。”张刚已经作出了选择,现在,他更倾向于去考一个编制。

从猪场离开后,郑小弟先休息了半个月,因为担心休息时间长了自己会颓废下去,他很快又开始寻找新的工作机会。

幸运的是,因为拥有实验经验,郑小弟顺利找到了一份非临床测试的工作,负责在动物身上测试药效和药理毒性等,成功从畜牧业转到了生物医药行业。这份工作待遇没有猪场好,但轻松了许多,可以做到朝九晚五、每周双休。郑小弟很满意现在的工作和生活,“我终于有更多精力可以做自己想做的事,有更多时间思考了。”