中国粮食文化的对外译介传播:现状与对策

焦丹 陈晓晴

【内容提要】中国粮食文化是中国优秀传统文化的重要组成部分,在国家粮食安全背景和“大食物观”理念下探索中国粮食文化的对外译介传播具有现实意义。要通过翻译主动讲好中国故事,让世界全方位、多层次、立体化地了解中国粮食文化中所代表的中华文化精髓与底蕴,完成中国粮食安全战略和“大食物观”理念的对外译介,让世界了解中国的国际担当与世界大同文化理念,以提升中国文化软实力和对外话语权,助推人类命运共同体的构建。

【关键词】粮食文化 对外译介 译介传播 国际传播

中国是世界产粮大国和粮食进出口大国,在世界粮食生产和贸易中的地位举足轻重。在中华民族伟大复兴的战略全局和世界百年未有之大变局的时代背景下,习近平总书记高度重视粮食安全问题,强调要树立“大食物观”,确保国家粮食安全。①中国粮食文化是中国优秀传统文化的重要组成部分,特征鲜明,内涵丰富。目前,在中国优秀传统文化“走出去”规划中,中国粮食文化的对外译介传播成果还不够丰硕。本文系统梳理中国粮食文化对外译介现状与问题,提出对策建议,以提升中国粮食文化对外译介国际传播能力和推动中国粮食文化“走出去”为旨归。

一、中国粮食文化概念与特征

(一)中国粮食文化概念

粮食文化的总括概念是指在粮食生产、流通和消费过程中所创造的、与粮食相关的物质文化和精神文化的总和。②从粮食文化的总体格局进行分类,粮食文化可划分为物质文化、精神文化、行为文化以及制度文化四大类。粮食物质文化指粮食的种植、贸易、储藏、运输、加工以及消费等;粮食精神文化包含勤俭节约、惜粮如金等精神追求;粮食行为文化以粮食神话传说、粮食历史故事、粮食风俗和人物等题材为主;粮食制度文化是指粮食生产制度、赈济制度、管理法规等。③

(二)中国粮食文化特征

中国粮食文化可归纳为三个特征:第一,历史悠久。作为亚洲稻的起源中心,中国最早的水稻实物遗存可追溯到9000年前;④第二,形态多样。如粮食物质文化、精神文化等,其多元形态呈现出粮食文化多姿多彩的特点;第三,具有地域特色。中国疆土辽阔,地大物博,在长期的历史发展中逐渐形成了独具地域特色的粮食文化,如北方地区的“粟文化”、南方地区的“稻文化”以及少数民族地区的粮食种植文化等。

二、中国粮食文化的对外译介传播现状

(一)中国粮食文化对外译介传播的学术探索

1. 中国粮食文化对外译介传播的学术论文发表

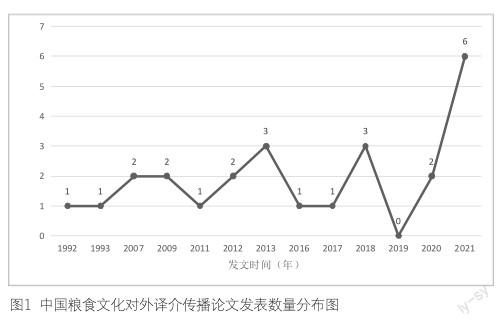

经过中国知网检索,显示粮食文化译介传播相关的期刊论文共24篇,硕士论文1篇(数据截至2022年4月1日)。如下图1所示:

在研究热点方面,笔者对历年中国粮食文化对外译介传播研究文献统计分类,发现高频词研究主题依次为:粮食文化传播(12)、粮食术语翻译(6)、粮食英语(4)、粮食英语翻译策略(3),对粮食文化翻译、粮食文化译介等方面缺乏关注,存在较大的研究空间。此外,“粮食文化外译”研究成果在外语类学术期刊上尚无发表的成果,在语言学、翻译学领域中对粮食文化的翻译研究关注度不够,结合传播学等其他领域的跨学科研究有待探索,研究方法的创新性有待发掘。总体而言,虽然学术论文研究成果数量在近两年呈上升趋势,但研究热度不够,研究广度和深度有待加强,研究主体有限,粮食文化译介传播研究富有挖掘空间。

2. 中国粮食文化译介传播著述的出版情况

笔者在当当网、亚马逊、中图网、超星图书馆、京东、孔夫子旧书网、全国图书馆参考咨询联盟等图书信息网站,以“粮食”“粮食文化”“Grain”“Grain Culture”“Chinese Grain”等为关键词进行了检索。据不完全统计,与中国粮食文化对外译介传播相关的出版物共有16种(数据截至2022年4月1日),如下表1所示:

表1的统计结果显示,有关粮食文化译介传播的出版成果非常少。从内容来看,粮食文化相关出版物主要是粮食物质文化类,如粮食种植技术和粮食发展报告,少有涉及粮食精神、行为、制度文化方面的内容。从语种来看,粮食文化译介研究涉及的主要语种是英语,语种较为单一,缺乏“一带一路”沿线国家的小语种译介。许多粮食文化的优秀中文作品缺乏译介机会,如中国农业出版社出版的《中国粮食文化概说》、《中国粮食史图说》等著作。粮食文化的外译和传播存在广阔的发展空间。

(二)中国粮食文化对外译介传播的平台

中国粮食文化对外译介传播的平台主要有国际交流会议平台、国际组织合作平台和网络平台三种形态。第一,以国际交流会议为平台译介传播粮食文化。如,2021年9月,在山东济南召开世界粮食减损大会,中国积极推动节粮减损国际合作;该会议结束两周后,中国出席联合国粮食峰会,分享中国粮食和农业发展的成就与经验;⑤第二,以国际组织合作为纽带译介传播粮食文化。与中国合作的国际组织有联合国粮农组织、世界粮食安全委员会、世界粮食计划署等。中国在与这些国际组织的粮食贸易往来中,通過翻译介绍和传播着中国粮食文化,促进国际和区域间经济的交往与合作共赢;第三,以网络平台为媒介译介传播粮食文化。国内的粮食文化网络传播平台主要有国家粮食和物资储备局多语种网络平台、各大新闻网站,以及各类粮食相关公众号、视频号、微博号等网络传播平台。

三、中国粮食文化的对外译介传播存在的问题

从上述分析来看,中国粮食文化译介传播的关注度和成果尚显不足,归总为以下五个方面的问题。

(一)粮食文化译介数量较少

目前,已经发行的粮食文化译介出版物主要是粮食物质文化方面的内容,整体发行数量是文化外译的一个薄弱环节。国内目前许多优秀的粮食文化类书籍和绘本尚未纳入外译出版规划,如“十四五”国家重点图书出版专项规划《中国饭碗》系列丛书;2022年度国家出版基金资助项目《粮食的故事》系列丛书;《田野里的自然历史课》、《盘中餐》、《漫画万物由来》、《我的爸爸是农民》等儿童彩色绘本;河南大学出版社出版的《中国粮油人物志》、《粮战演义》、《水煮粮史》等书籍。

(二)粮食文化译介语种单一

目前,粮食文化译介传播成果主要语种为英语。全球化时代,英语作为全球通用语言通常是中国作品外译时的首选,但中国粮食文化的国际传播不能仅仅依靠英语,也应关注其他语种的对外译介,如与中国保持稳定粮食贸易伙伴关系国家和“一带一路”沿线国家的语种等。通过多语种的粮食文化译介,满足多语种受众需求,促进粮食文化译介的国际传播,提升粮食文化译介的国际传播力。

(三)粮食领域国际化翻译人才不足

粮食文化对外译介传播的关键是高端国际化翻译人才。然而,不是会听说读写两门语言的人就能够从事翻译,译者应具备翻译对象所处领域的知识。⑥中国相当数量的本土翻译家具有扎实的英语基础,却鲜少有人关注粮食文化的外译;同时,在翻译专业人才的培养过程中,缺乏“翻译+粮食”的国际化人才培养规划。粮食类高校也对粮食国际化人才的培养力度不够。往往出现粮食领域的专业化人才不能达到精准翻译的需求,翻译专业人才不能完成粮食领域的专业翻译任务。因此,粮食领域国际化翻译人才的缺口,在一定程度上制约了中国粮食文化“走出去”。

(四)粮食行业翻译标准规范不统一

目前,粮食行业缺乏统一、完善的翻译标准和规范,粮食类文本的翻译策略、方法和原则等基本问题没有得到充分探讨和解决。首先,一词多译现象较多。如《粮食大辞典》中对“粮仓”的翻译不够统一,出现“bin”“silo”“granary”“warehouse”等多种译法,由于对专业术语的中文释义理解不到位,导致译法混淆。⑦而实际上,并不是所有的“粮仓”都统一为一种译法,根据不同的粮仓的特征和功能,其英译也相应不同。其次,翻译标准与规范欠缺。目前已建立的粮食国际标准有粮食物流名词术语、粮食仓储信息术语、粮食通用信息术语、粮食作物名词术语,但仅依靠现有标准并不能穷尽涵盖各个类型的粮食术语;粮食文化翻译所涉及的文化内容和内涵丰富,文化与术语的翻译需要不同的策略、方法和原则。

(五)粮食文化国际传播体系欠完善

粮食文化国际传播体系构建的主体包括政府、粮食国际类组织、粮食期刊与学会、现代化网络传播媒体等。当前,习近平总书记关于粮食安全战略和“大食物观”概念的重要论述在《人民日报》、中央广播电视总台、“学习强国”学习平台等媒体中已广泛宣传,这为现阶段粮食文化的传播与推广构建了广阔的时代语境。在粮食安全日益得到关注的国内国际形势下,粮食文化国际传播体系面临新的挑战,传播主体对粮食文化的关注度和协同度有待加强,粮食文化的传播成效也有待提升。

四、中国粮食文化的对外译介传播对策与建议

针对上述问题,可从以下五个方面对中国粮食文化对外译介传播提出相应对策和建议。

(一)适量增加粮食文化译介出版物

在粮食文化译介出版物数量不足的现实状况下,政府机构、国家和地方的出版机关及粮食类特色院校应承担起翻译实践主体的责任,⑧适当关注粮食文化对外译介传播这一新课题,扩大研究人员译介和选题的范围,增加粮食文化相关出版物的译介数量,扩大对外译介传播研究深度和广度。如充分体现中国优秀传统文化和道德情操的译介出版物,分别从粮食史实、粮食人物、粮食科技等方面,系统展现中国粮食文化的悠久历史和多元形态。这些出版物有必要同步列入国家外译出版的整体规划,以及国家社科基金的中华学术外译项目规划。

(二)适时推进粮食文化译介多语种建设

全球化时代的文化多样性语境下,粮食文化译介的国际化传播,理应注重语言的多样性。译介中国粮食文化时,需关注与中国粮食文化交流基础良好、合作历史悠久国家的语种、一带一路沿线国家语种及接受中国粮食对外援助国家的语种。目前,以粮油食品为特色学科群的河南工业大学正在研制粮食专门用途多语语料库,初步建成后将服务于国家粮食安全、“一带一路”倡议等国家战略的语言服务,具有重要的应用价值,⑨并在承担国家粮食对外援助任务中,扩展了法语、西班牙語等语种。通过多语种的粮食文化译介成果,巩固提升中国粮食文化软实力。

(三)适度培养粮食领域国际化翻译人才

粮食文化的国际传播,离不开粮食领域国际化翻译人才的培养。首先,高等院校尤其是粮食类优势学科特色院校,应培养具有家国情怀、国际视野、专业水平高、外语功底硬、翻译能力强的“翻译+粮食”和“粮食+翻译”的专业人才;其次,树立国际合作眼光,联合国外知名汉学家、翻译家,因其可信度较高,在细微用语习惯、审美品味等方面具有更大优势;⑩最后,地方粮食主管部门和粮食学会可与粮食类优势学科的行业特色型院校开展学术交流,如江南大学、河南工业大学、武汉轻工大学等,通过粮食和外语的跨学科协同合作,培养粮食文化国际传播的复合型专业人才。

(四)适宜统一粮食国际标准和翻译规范

为了保证译介成果质量,需统一粮食国际标准和翻译规范。首先,译者应严格遵守国家粮食术语标准和国家科技翻译标准,实现翻译的标准化、规范化;其次,借用现有国家标准中的翻译成果、术语在线平台、国内外语料库等,力求准确传达词义,避免误译、漏译、一词多义、一词多译现象;最后,国内外相关部门可依据现有成果和既有平台,制定统一、科学的翻译标准,在中国粮食文化对外交流与译介传播时,规范粮食术语,优化粮食术语的表达,使其不仅体现中国优秀粮食文化的魅力,也有利于国家战略的顺利实施和国家良好形象的塑造。

(五)适情构建粮食文化国际化传播体系

根据国情实际构建粮食文化国际化传播体系,注重政府、学术界、现代化网络传播媒体以及国际粮食组织之间的交流协作。首先,政府作为粮食文化译介的发起者和粮食文化的传播者,要关注译介人才和新型媒介,与国内外相关组织联合举办译介与宣传活动,给予足够的政策和资金支持,加强与国际粮食组织的交流合作,与多元传播主体协作;其次,鼓励学术界深入分析受众需求,把握受众差异,译介易于外国读者接受的粮食文化内容;最后,现代化网络传播媒体作为粮食文化的传播者,要结合现代科学技术,在全媒体传播时代利用多元传播方式和数字手段,如新闻共享平台、多渠道在线直播等方式,实现传统媒体与新媒体的同频共振,引导粮食文化传播环境向上、向好发展。

本文系国家社科基金“中国武术外译话语体系构建研究”(20BYY074)、第11批“中国外语教育基金”项目中标课题(ZGWYJYJJ11Z004)“中国文化国际传播与翻译教育教学研究”的阶段性成果。

焦丹系首都师范大学外国语学院教授;陈晓晴系河南工业大学外语学院硕士研究生

「注释」

①《“大食物观”是走向富裕的必然》,长江日报,http://cjrb.cjn.cn/html/2022-03/11/node_1.htm,2022年3月11日。

②任峰:《增强粮食文化自信 推动行业转型发展的实践与思考》,《粮食问题研究》2018年第3期,第51页。

③李建成:《中国粮食文化概说》,北京:中国农业出版社,2011年,第14页。

④夏文星:《粮食的历史、哲学与文化——兼谈理想、责任、能力、奉献》,《粮食科技与经济》2012年第2期,第5页。

⑤《联合国粮食峰会召开》,中华人民共和国农业农村部官网,http://www.moa. gov.cn/xw/zwdt/202109/t20210925_6378046.htm,2021年9月25日.

⑥张政:《翻译学导论》,北京:清华大学出版社,2018年,第287页。

⑦焦丹:《粮食专业术语的翻译——以<粮食大辞典>中的术语翻译为例》,《中国科技翻译》2016年第1期,第9页。

⑧焦丹:《国家翻译实践地方化初探》,《上海翻译》,2022年第2期,第70页。

⑨焦丹、叶胜华、赵鹏:《基于国家粮食安全的粮食专门用途多语语料库研制》,《河南工业大学学报(社会科学版)》2021年第4期,第12页。

⑩谢天振:《中国文学走出去:问题与实质》,《中国比较文学》2014年第1期,第3页。

11黄信:《传统文化译介:打造中国人文外交新名片》,中国社会科学网,http:// news.cssn.cn/zx/bwyc/202105/t20210513_5332957.shtml,2021年5月13日。

责编:霍瑶