化学平衡教学中若干问题的探讨

陆婵

摘要: 针对高中化学平衡知识体系教学中容易出现的某些概念混淆、理解不透彻等问题进行探讨,对化学平衡的一般性和特殊性、酸碱平衡和水解平衡之间的关系进行疏理,从平衡移动的角度举例阐述化学平衡的实际应用,以期在教学实践中落实“变化观念与平衡思想”核心素养。

关键词: 化学平衡; 平衡常数; 平衡移动; 变化观念与平衡思想; 教学研讨

文章编号: 10056629(2022)07009404

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

化学平衡作为化学反应原理知识体系的关键组成部分,是高中化学教学的重难点。作为化学学科核心素养“变化观念与平衡思想”的具体教学载体,化学平衡与化学反应速率紧密结合,从热力学和动力学的理论高度,阐述了化学反应进行的方向、限度,以及反应的现实性问题,对元素单质和化合物的具体变化有指导性的意义。掌握了这部分理论,教师在元素性质的变化规律、具体单质和化合物的化学性质教学过程中就能做到游刃有余。

由于这部分内容理论性较强,化学平衡和化学反应速率分别以热力学和动力学为基础,涉及较多的基本概念和定律,需要较强的物理背景知识和扎实的数学功底,因此对教师自身的理论素养提出了较高的要求,在国内,许多学者也进行了诸多的相关研究[1,2]。在化学平衡教学中,依然有不少教师存在概念理解不深刻、公式定律适用界定不清晰、某些相互关联的内容无法正确区分等问题,导致教学效果差强人意,不利于学生化学学科核心素养的形成。本文就教学实践中遇到的一些关于化学平衡概念联系与区别等问题加以阐述。

1 化学平衡移动的应用

有了可逆反应的概念[3],学生对于化学平衡的定义会掌握得比较好。但一旦反应达到平衡,即意味着反应宏观上的终止,那么学习化学平衡的意义又在哪儿呢?教材接着阐述了一切平衡都只是相对的,暂时的。当外界条件改变时,旧的平衡被破坏,在新的条件下重新建立新的平衡。值得一提的是,沪科版选择性必修新教材中,把以往易引起教师争论和学生迷思的勒夏特列平衡移动原理放入了“化学史话”部分,不再在教材正文中出现,是一次有益的尝试。

因此在教学中应结合平衡常数的含义来指导学生学习化学平衡移动的应用。学生所学的知识应该是有用的知识,教师在课堂教学中应创设真实的情境,让学生能够运用所学知识来解决实际问题。以工业上常用的水煤气法制备氢气的反应来进行平衡移动的教学,就是一次很好的尝试。

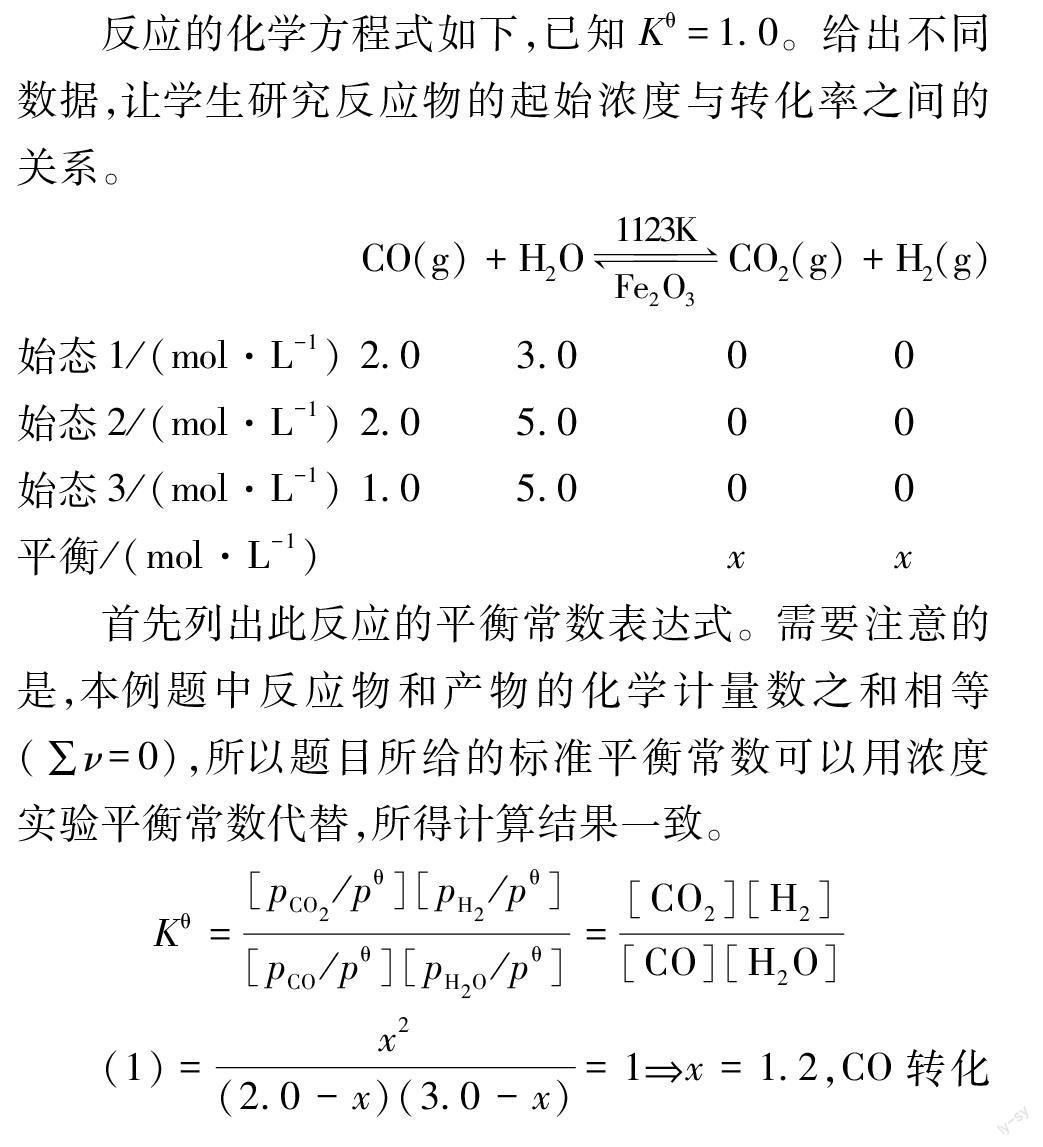

反应的化学方程式如下,已知Kθ=1.0。给出不同数据,让学生研究反应物的起始浓度与转化率之间的关系。

CO(g)+H2O1123KFe2O3CO2(g)+H2(g)

始态1/(mol·L-1)2.03.000

始态2/(mol·L-1)2.05.000

始态3/(mol·L-1)1.05.000

平衡/(mol·L-1)xx

首先列出此反应的平衡常数表达式。需要注意的是,本例题中反应物和产物的化学计量数之和相等(∑ν=0),所以题目所给的标准平衡常数可以用浓度实验平衡常数代替,所得计算结果一致。

Kθ=[pCO2/pθ][pH2/pθ][pCO/pθ][pH2O/pθ]=[CO2][H2][CO][H2O]

(1) =x2(2.0-x)(3.0-x)=1x=1.2,CO转化率=1.22.0×100%=60%

(2) Kθ=x2(2.0-x)(5.0-x)=1x=1.4,CO转化率=1.42.0×100%=70%

(3) Kθ=x2(1.0-x)(5.0-x)=1x=0.83,CO转化率=0.831.0×100%=83%

由这样一道来源于真实生产创设的情境习题,学生能够巩固“当温度不变,平衡常数不变;改变浓度,平衡发生移动的”知识,并且通过增大H2O与CO的比例,即增加易得且价廉的原料H2O的浓度,有利于CO的转化,生成更多的清洁能源这一结论,有利于加深学以致用的观念。

2 各类化学平衡的关系

无论中学教材还是大学教材,在介绍化学平衡知识内容后,紧接着就是酸碱平衡和沉淀溶解平衡的学习,这样的编写是符合逻辑顺序和认知体系的。化学平衡是总领,酸碱平衡和沉淀溶解平衡是局部,它们之间是一般规律与具体环境的联系。但教师在进入各类特定环境下的平衡教学时,往往会只见树木不见森林,不自觉地造成概念上的混淆,无法区分彼此的关系,将从属关系认为并列关系,且不能很好地区分具体平衡体系之间的关联。下面就几个具体问题进行阐述。

2.1 一般与特殊的关系

中学化学以无机反应为主。无机化学反应大多数是在水溶液中进行的,参与这些反应的物质主要是酸、碱和盐,它们都是电解质,在水溶液中能电离成带电的离子。因此,酸、碱、盐之间的反应实际上是离子反应。这些在水溶液中的离子反应,活化能较低,反应速率很快,反应过程主要受平衡控制,通常主要研究其平衡问题。

这些反应一般在溶液中进行,压力对其反应的影响可忽略。同时,这类反应的热效应较小,平衡常数随温度的变化也可不考虑,因此主要考虑浓度对这类平衡的影响以及平衡的移动。可以用图1来明确表示各类平衡之间的关系。

只有真正认知并理解图示关系,教师才能在教学中少犯将化学平衡与酸碱平衡并列等概念性错误。当然,中学阶段只要求掌握前两类平衡,而不要求氧化还原平衡和配位解离平衡的学习。针对学有余力的学生,还可以讲授酸碱平衡为均相过程,沉淀溶解平衡为多相平衡的观念,以巩固前期所学分散系的概念。

2.2 酸堿平衡与水解平衡

盐类水解反应在试题中的频繁出现说明了其重要性和复杂性,也对部分教师的平衡概念的理解造成了混淆,将水解平衡与酸碱平衡并列。

事实上,自1923年Brnsted和Lawry各自独立提出酸碱质子理论后,便模糊了盐的概念。酸、碱可以是中性物质,也可以是正离子或负离子,教材上常见的盐类水解举例,H2O+Ac-HAc+OH-,醋酸根即可归类为碱。质子理论不仅扩大了酸碱范围,而且把中和、解离、水解等反应统一为质子传递反应,使得从更高层次而言,化学反应可以简单地划为两类: 酸碱反应和氧化还原反应。

当然,这并不意味着盐的概念和水解反应不再重要,相反,盐类、水解反应等概念由于研究问题的方便性还将长期存在。但作为教师,应该对这些概念有清晰的认识。

由此拓展开来,呼应开始的可逆反应和化学平衡产生的条件,强电解质在水中是完全电离的,因此不存在解离平衡,即强酸和强碱没有解离常数;弱酸和弱碱在水中是部分电离的,其强度取决于酸碱在水溶液中的电离程度,以酸和碱的平衡常数Ka和Kb表示。若将弱酸、弱碱视为化学反应通式中的反应物,电离出的H+、 OH-等视为产物,则酸碱平衡常数Ka和Kb与标准平衡常数K一脉相承。

解离平衡实际上是弱酸、弱碱的质子转移平衡,因此酸碱在溶液中表现出来的强度,不仅与酸碱本性有关,同时与溶剂的本性有关,这属于溶剂的区分效应和拉平效应了。例如醋酸在水溶液中是弱酸,但溶剂换成液氨后,醋酸能在其中完全电离,HAc+NH3(l)NH+4+Ac-,表现为强酸。一般而言,酸可以拉平碱、区分酸;碱可以拉平酸、区分碱。

再看之前的热点讨论问题,NaHCO3溶液中各种粒子浓度大小的比较,如果认识到NaHCO3属于既可给出质子,又可接受质子的两性物质,则就能抓住酸碱平衡的本质问题,从NaHCO3在溶液中存在如下两种平衡来进行讨论,而不至于产生混乱。

作为酸: HCO-3H++CO2-3

作为碱: HCO-3+H2OOH-+H2CO3

2.3 溶度积常数与溶解度

物质的溶解度只有大小之分,没有在水中不溶解的物质,溶度积常数是表示标准状态时难溶电解质达到沉淀溶解平衡的溶解能力大小。与酸碱解离常数一致,溶度积常数是标准平衡常数在沉淀溶解平衡这一具体环境下的特殊表达,因此用下标加以区别标志。Kθsp受温度影响较大,而改变离子浓度对其数值没有影响,只引起浓度改变的平衡移动。

Kθsp越小,表明物质越难溶。不同类型的难溶电解质不能简单地用Kθsp来判断溶解度的大小。用溶度积常数比较难溶电解质的溶解性能时,只能在相同类型的化合物之间进行。

溶解度用来表示各类物质(包括电解质和非电解质、易溶电解质和难溶电解质)的溶解性能,而溶度积常数只用来表示难溶电解质的溶解性能。例如NaCl在水中有一定的溶解度,但却不能将饱和NaCl水溶液中两种离子浓度的乘积叫溶度积。

Kθsp不受外加的共同离子浓度的影响,而溶解度则不同。例如,在BaSO4饱和溶液中加入BaCl2,尽管外加了Ba2+离子,达到新的平衡后Kθsp不变,但BaSO4的溶解度却减小了。由溶度积和溶解度的关系可以指导具体的实验操作: 在定量分离沉淀时,要注意选择洗涤剂。如制得BaSO4沉淀0.10g,若用10mL纯水洗涤,将损失2.66×10-4g,损失率达0.27%;如果用0.01mol/L的H2SO4溶液洗涤,仅损失2.5×10-5g(损失率0.025%),即溶度积不变,但溶解度降低了。

需要注意的是,加入过量沉淀剂可使被沉淀离子完全沉淀,但并不是越过量越好,太多的沉淀剂往往会引起副反应(酸溶、配位),反而增大沉淀的溶解度,如AgCl溶于过量的Cl-溶液生成AgCl-2配离子。因此,沉淀剂一般以过量20%~50%为宜。

2.4 平衡移动——不同平衡之间的竞争

反应到达平衡状态是暂态,而平衡的移动是常态。事实上,各类具体的平衡之间并非各行其是、没有关联,而是密切相关的。各种平衡之间的竞争关系促成了平衡的移动,最终的落脚点依旧是化学平衡,并以标准平衡常数来定量确定溶液中各种粒子的浓度。

以沉淀的溶解为例,难溶弱酸盐沉淀与强酸反应生成弱酸、难溶氢氧化物沉淀与强酸反应生成水,本质上均为酸碱平衡与沉淀溶解平衡之间的竞争,要拨开重重迷雾,以总反应入手,抓住反应的本质,理清不同平衡之间的联系。来看下面具体例子。

欲使0.10mol的FeS溶于1.0L盐酸中,各需盐酸的最低浓度是多少?

首先,需要依题意写出反应的化学方程式,

FeS(s)+2H+(aq)Fe2+(aq)+H2S(aq)

继而列出反应的标准平衡常数表达式,

Kθ=[Fe2+][H2S][FeS][H+]2×[S2-][S2-]=Kθsp(FeS)Kθa1·Kθa2(H2S)

至此,其中的关系便豁然开朗: 总反应是沉淀溶解平衡和弱酸解离平衡之间的竞争,当FeS溶于水达到沉淀溶解平衡后,如果将其中加入强酸,则平衡产物S2-会与H+结合,造成平衡向右移动,达到沉淀溶解的目的,而反应具体进行的程度则与沉淀溶解平衡的溶度积常数和弱酸解离平衡的弱酸的电离常数均相关。后续计算步骤如下,不再赘述。

[H+]=[Fe2+][H2S]·Kθa1·Kθa2Kθsp(FeS)

=0.10×0.10×1.1×10-7×1.3×10-136.3×10-18

=4.8×10-3mol·L-1

求出的[H+]为保持平衡需在溶液中游离的H+浓度,还需考虑溶解FeS的过程中消耗的H+,则HCl最低浓度为

0.10×2mol·L-1+4.8×10-3mol·L-1=0.21mol·L-1

同理,虽然中学阶段对氧化还原平衡和配位解离平衡不做要求,但教师需要知道: 沉淀、弱电解质、配合物等的形成,会造成溶液中某些离子浓度降低,若将此离子与它对应的还原态或氧化态组成电对时,测定其电极电势,即可计算出溶液中该离子的浓度,进一步求算出难溶电解质的溶度积常数Kθsp、弱电解质的解离常数Kθa、 Kθb,以及配合物的稳定常数β;而向配位解离平衡系统中加入酸、碱、沉淀剂、氧化剂或还原剂,这些试剂可能会与中心金属或配体发生反应,改变平衡各组分的浓度,导致配位平衡发生移动。由此可见,水溶液中的四大平衡之间并不是彼此孤立的,它们之间往往存在着竞争,当一个平衡发生移动,会造成相应的连锁反应,引起其他平衡移动。

3 结语

新课标颁布后,各版新教材在必修和选择性必修教材中均针对化学平衡及其移动内容进行了重新编写。核心素养“变化观念与平衡思想”要求“能认识物质是运动和变化的,知道化学变化需要一定的条件,并遵循一定规律;认识化学变化的本质特征是有新物质生成,并伴有能量转化;认识化学变化有一定限度、速率,是可以调控的。能多角度、动态地分析化学变化,运用化学反应原理解决简单的实际问题”[4]。这对教与学双方主体都提出了新的要求。

2021年版沪科版《普通高中教科书·化学》必修第二册中简要介绍了可逆反应、化学平衡以及平衡移动的概念,然后在选择性必修1《化学反应原理》中又详细阐述了化学反应的方向、限度,并专章介绍了水溶液中的离子反应与平衡。这样的编写顺序符合学生的认知水平和学习能力,是一次有益的尝试。沪科版高中化学必修教材的编制广泛吸收了国内外各类高中化学教材的编写经验,充分征集并听取了专家与学者、学校与一线教师的意见,具有较好的教学引导性与示范性[5]。作为教学一线的教师,应该领悟思路、吃透教材,只有不断加强学习,将专业知识应用于教学实践,才能做到教学相长,常教常新。

参考文献:

[1]倪志刚, 化学平衡教学中的学生核心素养培育[J]. 化学教学, 2017, (12), 19~24.

[2]姜显光, 郑长龙, 关于化学平衡学科理解的几个问题——基于一位国内重点大学物理化学教授的访谈资料[J]. 化学教学, 2021, (7): 88~93.

[3]麻生明、 陈寅主编. 普通高中教科书·化学·必修·第二册[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 2021: 50.

[4]中華人民共和国教育部制定. 普通高中化学课程标准(2017年版)[S]. 北京: 人民教育出版社, 2018: 4.

[5]沪科版高中化学教材编写组. 沪科版高中化学必修教材的编制策略与特色分析[J]. 化学教学, 2021, (10): 3~9.