巧设问题与探究,促进元素化合物知识的深度学习

杨婷

摘要:元素化合物知识是初中化学知识的基础和骨架,是学生实现深度学习的重要载体。本文尝试构建基于深度学习的元素化合物知识的基本教学模型:“情境导入→实验探究→事实证据收集→物质性质总结→物质用途总结”。以CO2的教学为例,运用该模型进行深度学习的课堂教学实践。

关键词:深度学习;元素化合物;挑战性问题;化学核心素养

文章编号:1008-0546(2022)10x-0061-04中图分类号:G632.41文献标识码:B

一、教学思想与设计理念

胡久华等人将化学学科的深度学习界定为:在教师引领下,学生围绕具有挑战性的学习主题,开展以化学实验为主的多种探究活动,从宏微结合、变化守恒的视角,运用证据推理与模型认知的思维方式,解决复杂问题,获得结构化的化学核心知识,建立运用化学学科思想解决问题的思路方法,培养学生的创新精神和实践能力,促进学生核心素养的发展。[1]基于深度学习的教学有利于促进理解学习,发展高阶思维,发展学生学科核心素养。[2]因此作为基础教育的实施者,我们在日常的教学实践中,应当倡导基于深度学习的教学设计,培养学生的核心素养。

元素化合物知识在初中学化学教材中约占60%,是构成初中化学知识的基础和骨架,是学生实现深度学习的重要载体。元素化合物知识大多属于事实性知识或陈述性知识,知识庞杂、琐碎,需要记忆的内容较多。笔者认为可以从以下方面进行基于深度学习的元素化合物知识的教学:基于已有认知结构,通过以化学实验为主的多种探究活动从宏微结合的角度探索物质性质;基于事实证据和探究实验进行分析推理等学习活动,再进行知识的归纳与整合、理解与应用。批判性地联系新旧知识,接收和学习新知识,建构学习元素化合物知识的基本模型:“证据—性质—用途”;建立元素观、变化观和平衡观等学科观念,发展学生的科学态度和创新意识,深入高阶思维层次的学习。

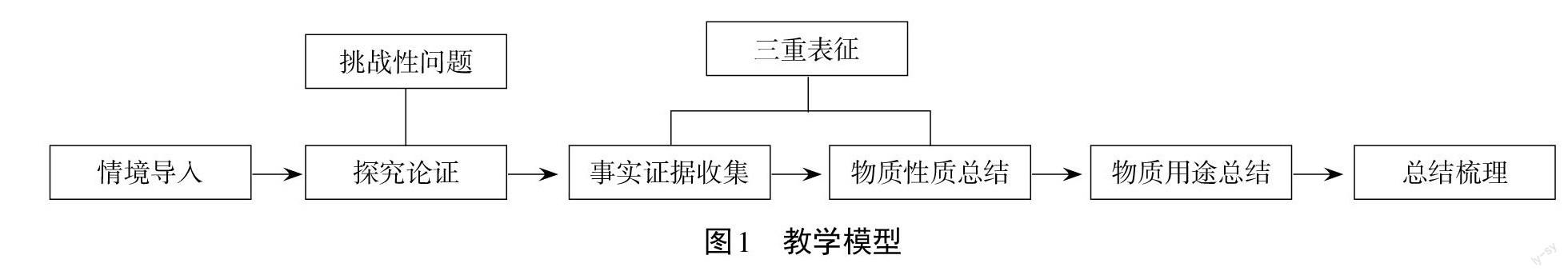

二、教学模型

基于以上教学思想与设计理念,笔者尝试构建基于深度学习的元素化合物知识的教学模型(见图1)。

下面以CO2的教学为例,谈谈利用该模型进行深度学习的课堂教学实践与教学反思。

三、教学背景分析

1.教材分析

教材地位:本节位于人教版九年级化学第六单元第三节,是初中化学元素化合物知识的核心内容之一。起着承上启下的作用。

知识结构分析:在学习氧气后,学生知道认识物质的基本框架:“制取—性质—用途”。在上节课学习CO2的制取后,本节学习CO2的性质和用途。

2.学情分析

知识储备:知道学习物质的基本框架,对CO2有一定的认识。

认知误区:存在CO2对人体有害,是大气污染物等片面认识。

技能储备:有一定的实验技能、探究能力。

四、教学目标

1.掌握CO2的物理性质、化学性质,知道CO2的用途,关注温室效应。

2.通过实验探究,寻找证据,归纳CO2的性质;从“证据—性质—用途”建立物质学习的模型;提高实验操作能力;发展学生“宏微结合”“证据推理”等化学核心素养。

3.学会用微观模型、化学用语表征化学反应,建立元素观、变化观和平衡观等学科观念。

4.知道 CO2一般不用排水集气法收集的真正原因,培养学生敢于论证,勇于质疑的创新意识。

五、教学流程

教学流程如下(见图2)。

六、教学过程

环节1:情境引入,联系旧知

[教师]用干冰营造“仙境”。提问:此“冰”为何物?

[学生]观看并讨论,产生兴趣。回答:是CO2。

[教师]本节课我们将一起来认识CO2。在之前的学习中我们已经认识O2,我们主要学习了O2的哪些知识?

[学生]回答:O2的性质(包括物理性质和化学性质)、用途、制取。

[教师追问]这个单元我们也将从这几个方面来认识CO2,关于CO2大家已经知道哪些知识?

[学生]CO2的制取方法,CO2密度比空气大且能溶于水,CO2能使澄清石灰水变浑浊,CO2能灭火……

设计意图:“仙境”导入,激发学习兴趣。建立新旧知识联系(回顾氧气的主要知识,类推要学习的CO2主要知识,归纳学生在生活中、学习中已经获取的CO2的前知识),在学生已有知识的基础上,建构新知。

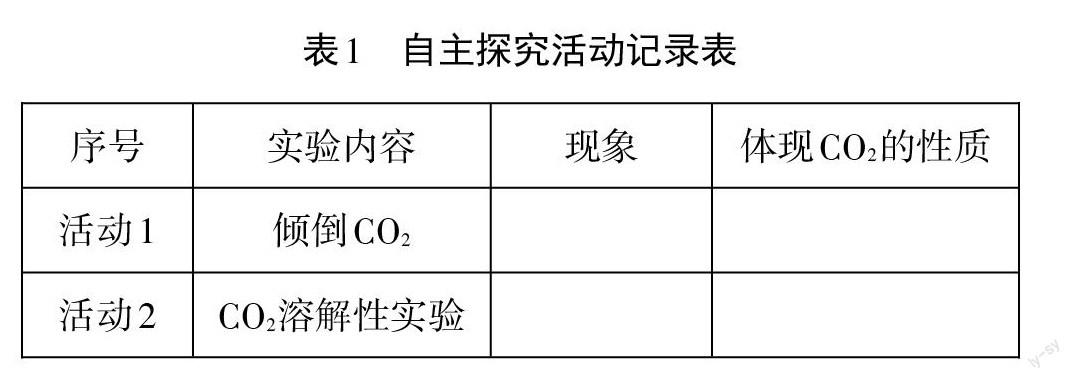

环节2:小组合作,自主探究CO2的性质

[教师]展示实验探究任务(见表1),组织实验探究活动。

[学生]小组合作,完成实验探究,展示实验探究成果。

[教师追问]根据已经归纳出的CO2性质,你想到了CO2的哪些用途?

[学生]思考并回答。学生甲:灭火。学生乙:碳酸饮料。学生丙:……

设计意图:学生通过小组合作完成两个实验探究活动。在体验探究的过程既充分发挥学生主体作用,又夯实实验操作能力,发展学生“科学探究”“证据推理”等化学核心素养。突破教学重点(得到了CO2密度比空气大,不燃烧、不支持燃燒,能溶于水的性质),确立了“性质决定用途”的核心观点。

环节3:师生合作,探究“酸”从何而来?

[教师]CO2溶于水可制取碳酸饮料,碳酸饮料中真的有“酸”吗?

[展示资料]紫色石蕊试剂是一种色素,遇酸变红。

[教师]演示:取少量实验2中的液体,往其中加入石蕊试剂。

[学生]观察并回答:液体由紫色→红色,证明CO2溶液中确实含有酸。

[教师追问]液体中的“酸”从何而来?

[作出假设]教师引导学生进行假设。假设1:水;假设2:CO2;假设3:某未知物。

[制定实验方案]师生共同讨论,制定实验方案(见表2)。

[实施实验]师生合作,教师完成演示,学生观察实验并记录现象。

[分析]教师引导学生分析:因为④号纸花“由紫变红”,所以酸来自CO2与水反应生产的某新物质。原理:CO2+H2O==H2CO3。反应的微观模型见图3。

[教师]演示:用吹风机吹干纸花④。

[学生]观察并描述现象:纸花由红变回紫色。

[学生]碳酸不稳定,容易分解,原理为H2CO3==CO2↑+H2O。

[教师]如何检验CO2?

[学生]将气体通入澄清石灰水中,若澄清石灰水变浑浊,证明气体为CO2。

[教师追问]CO2通入石灰水后为什么澄清石灰水变浑浊?

[教师引导]Ca(OH)2+CO2==CaCO3↓+H2O,产生的碳酸钙沉淀让石灰水变浑浊。

[教师]通过以上一系列的探究活动,我们知道了CO2有哪些性质?这些性质又决定了它的哪些用途?

[总结]学生总结,老师板书(见图4)。

[教师]提出深度问题:CO2可溶于水且与水发生反应,能用排水集气法收集到CO2吗?

[学生]不能。

[教师演示]用排水集气法收集CO2。

[学生]观察实验,产生认知冲突,思考原因:排水集气法其实也可以收集CO2,但因为CO2溶于水且与水反应,会造成浪费,故实验室中一般不用排水集气法收集CO2。

设计意图:本环节教师首先提出具有挑战性的问题“酸从何而来?”激发学生探究欲望。之后师生合作按照科学探究的步骤,探究“酸从何来”这一核心问题。在此次探究过程中再次发展了学生“科学探究”“证据推理”等化学核心素养。在用微观模型、化学用语表征化学反应的过程中,帮助学生建立元素观、变化观和平衡观等学科观念。之后师生共同总结并以板书形式呈现,帮助学生建立物质学习的模型:“证据→性质→用途”。最后提出深度问题:“能用排水集气法收集到CO2吗?”引发论证,培养学生敢于论证、勇于质疑的创新意识。

环节4:自主阅读,了解CO2的用途和影响

[教师]布置自学任务:自学课本119-120页,思考三个问题:(1)CO2有哪些用途?(2)太多的CO2会对环境产生什么影响?(3)什么是温室效应?如何减缓温室效应?

[学生]自学、合作、分享。

设计意图:教师给出自学任务,让学生通过自主阅读寻找问题的答案,培养学生文本阅读能力。学生在归纳了CO2的用途后,与前面总结的CO2的性质对应起来,发展了“性质决定用途”的化学核心观点。此外,学生了解“温室效应”产生的原因及其影响,可提高环保意识。

环节5:知识梳理、当堂测验

[教师]请同学们结合今天认识CO2的过程,总结认识物质的基本模型。

[学生]通过实验寻找证据,推理出物质的性质,再根据性质推导物质用途,即“证据→性质→用途”。

[教师]组织当堂测验。

设计意图:在本节课的最后引导学生进行梳理认识物质的模型,使知识结构化;也为以后学习其他物质提供了一个很好的范本。当堂测验,学以致用,及时反馈学情。

七、总结反思

1.挑战性问题引发探究论证,发展学生核心素养。

挑战性问题的设计需要系统思考,既要考虑问题是否符合学生的认知发展规律,也要考虑到探究论证问题的过程是否具有可操作性,同时还要考虑能否把问题论证过程作为主线,把知识的落实和化学核心素养的发展作为暗线。本节课设计了系列挑战性问题,来促进学生的深度学习和化学核心素养的发展。例如:学生围绕“溶液中的酸从何来?”开展一系列的探究论证,在探究论证中落实“CO2与水反应生成碳酸”这一核心知识,发展学生“科学探究”“科学态度”“宏观辨识”“证据推理”等化学核心素养。“CO2能否用排水集气法收集?”这一问题的提出引发学生认知冲突,激发探究欲望,在实验论证过程中学生找到答案,既让学生知道了CO2一般不用排水法集气收集的本质真正原因,也培养了学生敢于论证、勇于质疑的创新意识,发展了学生化学核心素养。

2.对化學反应进行三重表征,形成多重联系,促进学生深度学习。

多重联系策略是指在化学学习过程中,有意识地将某一化学知识的宏观表征和微观表征具体化、形象化、可视化,并把三者精炼浓缩成抽象图形或化学符号,这些符号表征就赋予了特殊的意义,而不是将它当作孤立的符号去机械记忆,从而实现宏观表征、微观表征、符号表征的多重联系。[3]对同一化学反应进行三重表征能很好地帮助学生形成多重联系。深度学习关注知识的建构,强调知识的整合、迁移与应用,因此多重联系的形成将促进深度学习的完成。本节课中学生尝试对“CO2与水反应”进行三重表征,建立起多重联系;从本质上认识该化学反应,从而突破“CO2使石蕊溶液变红”的认知误区;也为以后学习其他反应提供了一个很好的范本,学生可以做到举一反三、迁移应用,从而促进深度学习的发生。

总之,深度学习注重知识理解与批判、联系与构建、迁移与应用。若能在进行元素化合物知识教学的过程中,设计有效的挑战性问题,引发探究论证,利用三重表征建立多重联系,并按照“情境导入→实验探究→事实证据收集→物质性质总结→物质用途总结”的教学模型完成教学,就能有效促进深度学习的发生,发展学生的关键能力并落实核心素养的培养。

参考文献

[1]胡久华,罗滨,陈颖.指向“深度学习”的化学教学实践改进[J].课程·教材·教法,2017(3):90-96.

[2]王云生.基于深度学习的中学化学教学设计刍议[J].化学教学,2018(7):3-7.

[3]邹正.新课程高中教师手册(化学)[M].南京:南京大学出版社,2012.