希沃传屏融合传感器在初中化学实验教学中的应用

张玉珍

摘要:利用希沃传屏技术和传感器融合应用,将红磷燃烧实验操作及现象与压强、温度变化曲线同步对应,加深对实验设计思路的理解。在希沃传屏功能下,用无线一氧化碳传感器探究木炭的不完全燃烧实验,并进一步配合无线二氧化碳传感器,探究木炭还原氧化铜的气体产物,理解反应物的量不同产物不同。用分光光度计探究混合溶液中钠、钾元素的焰色反应,数据科学直观。通过应用,提出数字化技术在教学中的应用原则和策略。

关键词:希沃传屏;传感器;分光光度计

文章编号:1008-0546(2022)08-0076-05 中图分类号:G632.41 文献标识码:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2022.08.016

一、探究红磷燃烧测空气中氧气体积分数的实验

1.研究背景

本課探究的是沪教版九年级化学上册第二章第一节“测定空气中氧气含量”实验(如图1所示)。

该实验是初中化学第一个半定量实验。传统教学中,学生学习本实验内容有许多障碍点:(1)“气压”是一个物理概念,而初三物理气压知识与本节教学进度基本同步,学生知识迁移的能力有限,此时还很难将气压知识应用到化学实验中。(2)红磷燃烧后产物有剧毒,所以只能采用教师演示实验,无法确保全体学生都能清晰看到实验过程,效果难以保证。(3)该实验中的气压变化同时受到气体量的变化和温度两个因素的影响,多因素的同时干扰下,学生很难理解教材实验设计的原理及操作要求,如:实验前为什么要夹紧弹簧夹?点然红磷后为什么要迅速伸入?

对于气压变化无现象的问题,应用数字传感器是非常合适的。在教学中,根据数字化实验的功能特点,两次以不同形式使用DIS技术。

2.教学过程

(1)课的引入

在课的开始,为了让学生感知气压的存在和气压变化的影响因素。笔者设计了“抽、注空气实验”(如图2所示),用注射器抽取或注入空气的方式,来改变装置内气体的量,从而改变压强。借助压强传感器采集数据,从而得出密闭装置内气体的量与气压之间的变化关系。

(2)新知学习

笔者在传统实验装置上连接了压强传感器和温度传感器(见图3)。数据显示采用曲线图和数值同时呈现的图像模式。对比分析压强、温度两条曲线,帮助学生理解实验的过程,进而更好地理解实验设计的思路。

考虑到初三学生学习化学时间较短,如果完全用数字化实验代替传统实验,跳跃太大,不利于化学思维的形成。此外,在教师演示实验的过程中,学生不知道该观察实验现象还是观察数据变化,最理想的情况是,实验中每一步操作与现象以及传感器数据都能一一对应地一步步出现。因此,笔者采用了多屏互动技术,让传统实验与数字化实验完美结合。

笔者借助希沃传屏(见图4)的分割屏原理,在教室白板上安装希沃传屏发送端 app,在智能手机和笔记本电脑上分别安装了希沃传屏接收端app。打开手机摄像头,将演示实验的画面,超清、放大同屏到希沃白板上,解决了学生看不清楚演示实验装置的问题。再将笔记本电脑也通过传屏 app,将传感器的图像分析界面也连接到希沃白板,此时一块希沃白板被分割成两个并列的动态画面(见图5)。后续实验中教师每一步操作带来的传统实验装置内的宏观现象如燃烧、水倒流,所引起的温度、压强的曲线变化同步在白板上呈现,一目了然,突破思维屏障。

二、无线一氧化碳、二氧化碳传感器探究碳的化学性质

1.碳的不完全燃烧实验

(1)研究背景

在学习沪教版九年级化学第四章第一节“碳”中碳的可燃性时,学生已经学习了木炭在氧气中燃烧,对于木炭的不完全燃烧,传统课上较多的是以“烧炭中毒”为例直接解释中毒原因,这样往往让学生对化学的认知较为负面。随着时代的进步,我们可以提供更新的探索思路。如图6所示,在三口瓶的一端用铁丝绑住燃着的木炭,中间一个口径连接一氧化碳无线传感器、另一端用医用橡胶塞密封,在检测出 CO后,用注射器注入水浇灭木炭,全程密闭,防止污染环境。

(2)教学片段

【教师】出示木炭在氧气中燃烧的实验照片,请学生回顾该实验的现象和化学方程式。

【学生】思考作答

【教师】如果让木炭在同样一瓶空气中燃烧,产物又会是什么呢?如何证明?

【学生】产物可能是二氧化碳,也可能是一氧化碳,二氧化碳可以用澄清石灰水检验。

【教师】一氧化碳的检验可以借助新的检测手段——一氧化碳传感器,它能直接读出气体中一氧化碳的含量。那么现在我们打开一氧化碳传感器,可以读出实验前装置内的一氧化碳含量为0,接下来,我们将木炭用铁丝绑住在酒精灯火焰上点燃,并快速伸入平底三口烧瓶中,请大家观察实验现象和屏幕上的传感器数据变化(教师通过传屏将实验画面和传感器数据同时传至教室白板)。

【学生】通过观察白板上实验画面和传感器的动态数据变化,得出结论。

一氧化碳传感器的使用,一方面让学生第一次切实“看到”CO就在身边产生,能够更加注重实验安全,提升环保意识。另一方面也让学生初步理解反应物的量不同可能导致产物不同,为碳与氧化铜反应的学习做铺垫。

2.木炭还原氧化铜实验

(1)研究背景

“木炭还原氧化铜”实验是九年级化学教学中一个重要的演示实验,该反应是否产生一氧化碳是常见的课堂生成问题。学生在学习本实验前已经学习了质量守恒定律,能够根据质量守恒定律猜测反应的气体产物可能有三种情况:①只有一氧化碳;②只有二氧化碳;③既有一氧化碳又有二氧化碳。传统教学中,教师从化学方程式配平角度引导学生从理论上得出当氧化铜与木炭的物质的量之比为2∶1时,气体产物只有二氧化碳。

近年来,设计实验探究碳还原氧化铜反应后产物的气体成分已成为热点。而由于前期学生并没有完全理解该反应气体产物的情况,依照教材装置图(见图7)以及对应的实验现象,学生难以理解为什么会有一氧化碳产生、为什么大试管中固体减少的质量与澄清石灰水中增加的质量不一定相等。这部分知识往往成为学生遗留的难点。

为了满足不同层次学生的学习需求,在学生对传统实验进行充分探究和足够的认识后,笔者保留教材实验的发生装置,将产生的气体导入平底三颈烧瓶,并分别连接一氧化碳和二氧化碳传感器,检测是否有一氧化碳和二氧化碳产生(见图8)。

(3)教学片段

【教师】3000多年前我国古代铜匠以孔雀石为原料炼铜,加猛火长灸,孔雀石先被分解为氧化铜,继而氧化铜与木炭反应,被还原为金属铜,最终化为灼铜水,再做成各种各样的器物、兵器。从这段资料中可以看出,生成铜的一步反应,反应的药品、反应的条件分别是什么?除了铜,该反应可能还生成什么?

【学生】木炭与氧化铜在高温条件下反应生成铜,可能还生成二氧化碳或者一氧化碳。

【教师】从环保的角度,同学们更希望气体产物生成的是二氧化碳还是一氧化碳呢?

【学生】更希望产生的是二氧化碳。

【教师】如何避免产生一氧化碳?

【学生】增加氧化铜的含量。

【教师】请同学们首先尝试配平生成二氧化碳的反应,你发现了什么?

【学生】通过配平从理论上发现,当氧化铜与木炭物质的量之比等于2∶1时产生的是二氧化碳。

【教师】请同学们根据猜测设计实验装置,并检验产物。

【师生】讨论交流实验方案后按照教材实验装置进行实验。

【教师】该实验到底会不会产生一氧化碳,还需要更精确的实验手段进行检测。同时如果氧化铜的量减少是不是也像我们猜测的那样会产生一氧化碳呢?

【教师】出示图8所示的实验装置,按照生成 CO2和CO 的化学方程式分别进行了氧化铜与木炭物质的量之比为2∶1、1.5∶1、1∶1三组实验。实验数据如图9所示。

通过CO2和CO 曲线高度差的明显冲击,让学生清楚地认识到,该实验主要的反应是生成二氧化碳的反应,随着CuO比例增多,CO生成量越来越少。在学生对传统实验进行充分探究和足够的认识后,将数字化实验作为补充实验,增强对原教材实验的理解,提升学生思维能力和分析探究能力。

三、应用分光光度计改进焰色反应实验

1.研究背景

焰色反应是沪教版九年级化学教材实验,传统的焰色反应在实际操作中因铂丝蘸取溶液量太少,燃烧火焰持续时间短,观察现象不太明显,尤其是钾元素的紫色火焰,即使透過蓝色钴玻璃,学生观察到明显紫色依旧十分困难,影响实验结果的真实性。

基于上述问题,在教学中,可使用无线分光光度计设计数字化实验对传统实验进行补充。实验装置如图10所示。

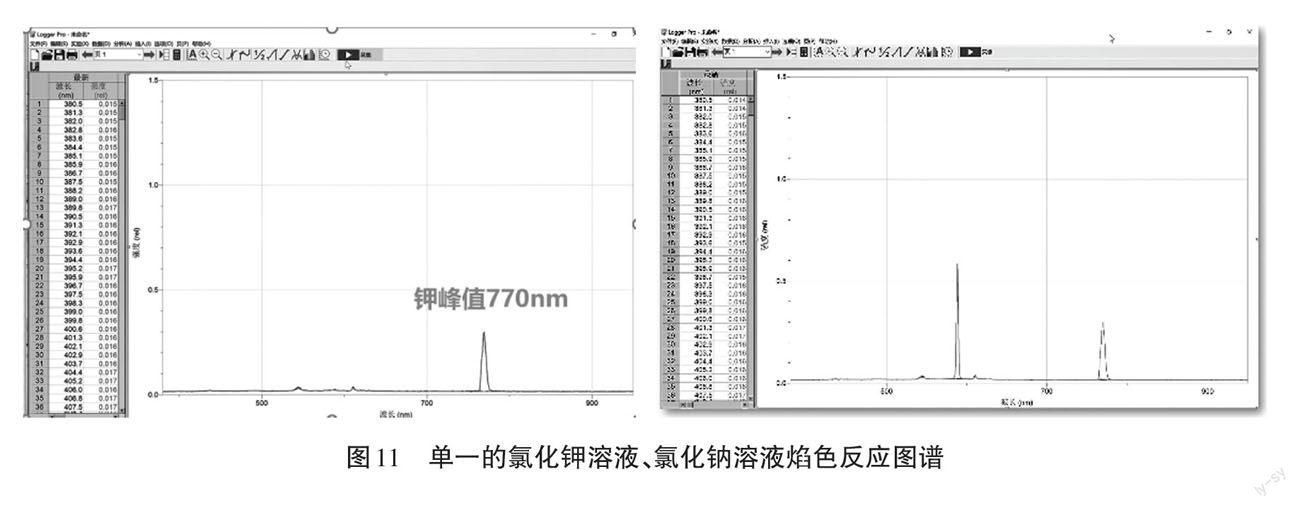

用喷雾器将待测液体连续喷洒至火焰上方,通过光纤采集火焰的光信号,转化成电信号被光纤连接的分光光度计在特定波长处检测光波强度,即可检测溶液中某些金属元素的存在情况。对于混合金属盐溶液的检验,由于各自的特征波长不同,相互之间不受影响。

2.教学片段

【教师】刚才我们通过用铂丝蘸取待测液检测氯化钾溶液,观察到紫色火焰不明显,今天我们还可以使用一种数字化手段——火焰分光光度计法,进行检测。我们先来看一下单独的氯化钠溶液、氯化钾溶液喷洒在火焰上,分光光度计中会出现什么样的结果呢?

【学生】观察火焰颜色和曲线图谱(见图11)

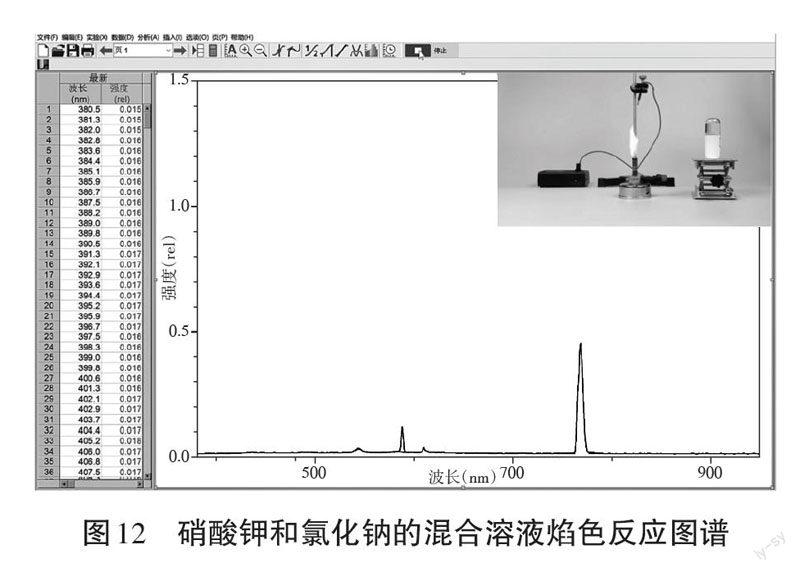

【教师】从实验中可以发现,如果溶液中含钾元素,则会在770 nm左右出现一个波峰,若含钠元素,则会在588 nm左右出现一个钠元素的波峰。那么现在有一瓶硝酸钾溶液,可能混有氯化钠溶液,我们该如何检验呢?

【学生】观察实验结果(见图12)

【教师】通过分光光度计进行焰色反应,不仅可以判断溶液中钠、钾元素的含量高低,还可以用到混合溶液的分离提纯中,例如上述溶液,我们发现硝酸钾含量更多,可以采用降温结晶的方式进行提纯。

四、教学反思

1.数字化技术在初中化学实验教学中的应用原则

(1)适切性原则

教师在熟练掌握初中化学教学基本要求的前提下,对教材实验进行充分准确的分析。根据实验教学重点和难点,考虑技术的融合使用是否可以提供没有使用该项技术就很难实现的效果,例如:节约上课时间、观察到传统实验无法观察到的现象或者数据、能够构建实验现象与实验规律之间的关联等。

(2)适时性原则

数字化技术通常作为一种教学的辅助手段,出现在某种特定用途,如:激发学生学习兴趣、突破某个重点、难点,对传统实验进行补充,以便拓宽学生的实验探究思维等。因此,只有在合适的时间采用数字化技术,才能发挥二者融合的优势,促进教学目标的达成。

(3)适度性原则

数字化技术的使用不是为了吸引眼球,也不是多多益善,而是为了更好地服务学生,服务教学。教师必须根据教学的需要将传统实验教学与数字化实验相融合,统筹安排,适度使用,才能达到锦上添花的效果。

2.数字化技术在初中化学实验教学中的应用策略

(1)突破教学难点

化学教学中有很多待突破的难点,尤其是在促进学生的认知上。实践证明用传统的方法已很难突破,而数字化实验是一种新的技术手段,教师可以尝试用其在这些经典的难关上整合、创新。

(2)加强学生活动

通过创设真实的问题情境,让学生在一定的目标指引下开展有针对性的实践活动,在技术的支持下,通过操作、观察等行为获得直观体验,将动手和动脑紧密结合、互相促进。例如:活性炭是家用除甲醛、冰箱除臭剂以及净水器中常用的有效物质。学生在学习了活性炭具有吸附性后,教师为学生提供过滤柱和分光光度计,学生查阅资料学习仪器功能和使用方法,开展课后探究活动,设计实验,探究市面上不同颗粒大小的活性炭对红墨水的吸附作用。

(3)挖掘仪器功能

从各种数字化实验软硬件的功能及应用开始研究,寻找与教学需求的结合点,也是数字化实验研究的重要切入点。随着全球信息技术的不断发展,数字化设备呈现出由单一功能向多功能、从有线到无线,操作简洁、便携性、可移动性逐渐增强,使学生的数字化实验活动更加普及、灵活,便于教师可以设计更多生活化的数字化实验。

参考文献

[1]陈琼.对木炭还原氧化铜气体产物成分探究下的实验改进[J].中小学实验与装备,2020,30(5):40-41.

[2]项佳敏,钱华,马宏佳,陈凯.信息技术与化学学科教学深度融合的案例研究——以数字化实验为例[J].化学教学,2020(9):21-27.

[3]裴传友,马善恒,杨芹.中学化学数字化实验的发展与应用[J].化学教学,2020(2):56-60.

[4]刘珊,吴良根,王伟群.数字化传感技术在初中化学教学中应用的调查研究——以苏州市为例[J].化学教与学,2020(6):83-86.

[5]王立新,钱扬义,苏华虹,陈博殷,梁宏宇.手持技术数字化实验与化学教学的深度融合:从“研究案例”到“认知模型”——TQVC概念认知模型的建构[J].远程教育杂志,2018,36(4):104-112.

[6]徐睿.中学化学数字化实验的新趋势[J].化学教学,2020(9):31-36.