把中国三彩定格在洛阳

忍冬

当洛阳遇上三彩,当陶艺扎根古都,一幅多彩的艺术画卷由此展开。郭爱和是洛阳三彩的领军人,他用三彩呼唤传统、叙写时代,赋予了这门古老的艺术新的生机。

郭爱和,1964年生,中国工艺美术大师,国家文化和旅游部优秀专家,中国陶瓷艺术大师,中国三彩艺术馆、洛阳三彩艺术博物馆馆长。长期致力于洛阳三彩艺术的探索、研究和创新,对传统三彩工艺及技法运用自如,同时不断实现题材与形制的突破,将三彩艺术的表现形式拓展到新高度。代表作品有上海世博会河南馆主题壁画《国之中 城之源》、获中国工艺美术“百花杯”金奖的《梯田》《晨曦》《印象石窟》《尚品》等。

“荣获这项荣誉称号,对我本人尤其是洛阳三彩艺术来说意义重大。它意味着在几代人的共同努力下,洛阳三彩在中国陶瓷领域终于拥有了一席之地。”在前不久举行的第八届中国工艺美术大师颁证大会上,58岁的郭爱和接受采访时说。郭爱和一直倡导“洛阳三彩”的概念与理论,他认为,三彩作为生发于洛阳、闪耀于洛阳的艺术形式,不仅有唐代的烜赫一时,更有属于当下时代的流光溢彩。

三彩的世界

20世纪初,陇海铁路修筑至洛阳段时,于洛阳北部的邙山一带发现了一批唐代墓葬。墓葬出土了数量可观的彩釉陶器,包括文官俑、伎乐俑、胡人俑、骆驼、马等诸多造型,其中既有单彩器,也有三彩、多彩器。这些陶器以白色黏土作胎,施加以金属氧化物为着色剂的低温铅釉烧造而成,色彩浓郁绚丽。其色有黄、赭、绿、蓝、白、褐等多种,多数以黄、绿、白为主调,所以被习称为“唐三彩”。

洛阳是唐三彩的最早发现地。此后,洛阳地区不断有唐三彩出土,器物釉色斑斓,造型精良,为后人掀开了唐代陶瓷史上一段璀璨的过往篇章。

“三彩”实际上是多彩。洛阳则是三彩艺术的根底,三彩艺术发源于洛阳,兴盛于洛阳。在郭爱和看来,“唐三彩”是“洛阳三彩”发展中的一个重要阶段,“每个时期的三彩,既有对前人的承传,又展示出有鲜明时代特征的美学风貌”。今天的洛阳三彩早已超脱唐代的艺术模式,“成为以艳丽、斑斓、华贵的色彩反映现代生活情趣、装饰家居环境、雅俗共赏的艺术新品”(徐国桢《河南陶瓷艺术》)。

出生于古都洛阳的郭爱和1986年毕业于洛阳师范高等专科学校(现洛阳师范学院)美术专业,其后一直从事三彩艺术创作。在三彩领域,他一开始就将目光对准了三彩艺术的平面化尝试。“历史上,洛阳三彩多是彩釉雕塑,很少有平面的作品”,这成为郭爱和打破常规的突破口。“创新是艺术的生命。”他强调。

结业时与洛阳工艺美术厂合作烧造的两幅平面三彩釉画,让郭爱和获得了丰富的实践经验。留校参与壁画工艺研究室组建的他于1987年创作出第一幅大型三彩壁画作品《求知育人》,首次使用大红釉色,以瑰丽的色彩渲染出东方神话的古典与深邃。这幅壁画在河南省美术展览中获奖后即被镶嵌在洛阳师范学院大门两侧,成为几代学子的青春记忆。此后,郭爱和致力于对数百种釉色的研发工作,用平面三彩描绘历史与时代,承古而不复古,在多姿多彩的陶瓷世界中感知美、塑造美。

蝶变的空间

在洛阳古城门丽景门瓮城内,坐落着一座洛阳三彩艺术博物馆。馆内既有面向大众的文创产品,也有当代洛阳三彩艺术的集中展示,可以让观众近距离感受三彩艺术的无限魅力。郭爱和的部分“三彩艺”获奖作品正展示其中,牡丹、洛神、唐宫仕女等诸多富有洛阳特色的形象被定格在一幅幅画面上,生动呈现出当代三彩技艺与古典文化相融相生的面貌。“我出生于这片河洛大地,我感恩洛阳厚重悠久的文化滋养,感恩洛阳山山水水的哺育。”面对作品中多次出现的河洛元素,郭爱和饱含真情地说道。

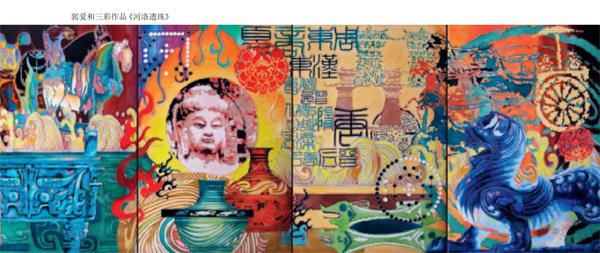

郭爱和的“三彩艺”作品以三彩釉画为特色。他将三彩化作画笔,用丰富的色彩和笔触描摹所热爱的一切。《河洛遗珠》以立线、施釉、渗透等多种工艺呈现卢舍那大佛、河图洛书、天子驾六等经典的洛阳元素,浓缩出一幅流动在历史长河中的古都图景;《唐韵》用现代艺术形式再现盛唐仕女的雍容之姿,以及唐代服饰的华丽之美;《国之中 城之源》(上海世博会河南馆主题壁画)以黄河的波浪为基底,以商后母戊鼎为中心,环绕甲骨文和古代城市剪影,将河南的历史和未来通过三彩工艺串联在一起。

平面,给了郭爱和充分的创造性。当空间不再成为限制,写意便成了自然。郭爱和在素胎上挥洒釉质,大胆着色,让色釉自由流动,充分发挥三彩釉色高透明、高流动的特性。色彩的节奏和韵律因窑变而产生,想象与个性尽情释放,一切皆由心生,皆由趣至。

郭爱和的“三彩艺”一直在变。《印象石窟》用绮丽而交融的釉彩,凸显龙门石窟一个个佛龛中寄寓的百姓的礼佛之心;《晨曦》以大面积深浅不同的绿釉自然过渡、流淌的窑变效果,来传达春的气息,清新的色彩中饱含人与自然的和谐统一;《尚品》用写意手法绘就光影流动、水波潋滟的绿色基底,其上以写实工藝定格牡丹盛放的时刻,虚实相生间,以富于变幻的釉色凸显花瓣或明或暗、或深或浅的生动姿态。绚烂而和谐的艺术张力、多变而内蕴的时代主题,郭爱和手下的三彩艺术因而迸发出了更多的可能性。

艺术的“陶”源

2022年5月18日,隋唐大运河文化博物馆正式开馆。博物馆建筑多处可见三彩艺术的身影。斑斓的三彩瓷片被镶嵌成被风吹满的船帆、船行带起的波浪、阳光映照的楫影,随光晕变幻出一幅千帆竞渡、波光荡漾的运河胜景。三彩装饰与环境美学的融合,是郭爱和目前探索和实践的重要领域。他表示:“这将大大拓宽三彩艺术的生存和艺术表达空间。”

在众多富于浪漫气息的三彩环境艺术尝试中,“爱和小镇”无疑是郭爱和最得意的作品。2013年一次偶然的踏青,一个名不见经传的村落—洛阳市洛宁县罗岭乡前河村花树凹进入了郭爱和的视野。“当时这个村子只有8户村民,缺水少电,行路艰难,但原生态的自然景色却深深吸引了我。”郭爱和回忆道。蓝天白云、青山绿水,澄黄的油菜花、粉嫩的春桃花,满足了郭爱和对春天最美的想象,而夜晚皓月当空、繁星璀璨更是让他获得了非凡的灵感。

2015年4月,郭爱和再次来到前河村花树凹。这一次来的不只他一个人,还有一整个三彩艺术团队。“我决心将这里打造成一座中国三彩的乡村艺术公园。”郭爱和坚定地说。随后,修路、通水,在保留豫西农家特点的前提下,他开始大张旗鼓地改造花树凹。窑洞、灯笼、春联,以及四处装饰的三彩作品,勾连起整洁、朴素又带有浓郁乡土气息的原生态村落。郭爱和阐释:“回归自然,寻找艺术最本真的土壤,艺术也有了更大的舞台。”

郭爱和花费大量精力用陶艺装饰花树凹,其中最富特色的便是大型装置作品《容》。它由6666口陶缸构成,是他发动团队和村民用两年时间去附近村落搜集而来的。“陶艺村的打造必须引用独特又统一的艺术语言。缸是最早的陶器之一,是中国文明、陶瓷文化发展的见证。”谈起作品的创作初衷时,郭爱和说。缸中盛放清冽的山泉水,寓意洛阳文化和中原文化海纳百川的包容品格。郭爱和用这些取材于民间的陶缸构建出一片少女形态的“陶瓷之路”,游人可沿着“陶瓷之路”拾级而上,尽赏乡野天趣。除《容》之外,村中遍布陶渣铺成的广场,《宇》《八方门神》《河洛》等三彩环艺作品……古老的陶艺,与梯田和花谷交相辉映,仿佛通达千百年前的时光,构筑出一片供身心憩息的世外“陶”源。

物质的改造是表征,更深层的则是艺术的生根与滋养。于是,郭爱和在村里建起了美育教室,办起了中国“当日”艺术展,他希望在孩子们幼小的心灵里种下美的种子,“将来他们长大后才能在建设美丽乡村时发现美、运用美、创造美”。

陶艺通达变,三彩烁古今。三彩艺术在洛阳传续千年,有过盛彩绝伦,亦有过黯然低迷。郭爱和说,他的理想是“把中国三彩定格在洛阳,让三彩技艺能在我们这代得到更好传承和创新”。未来,如有可能,他希望建造一座以中国三彩文化为主题的艺术园区,将三彩元素融入整体建筑和自然环境之中,真正营造一片具有艺术感和时代感的三彩美学空间。