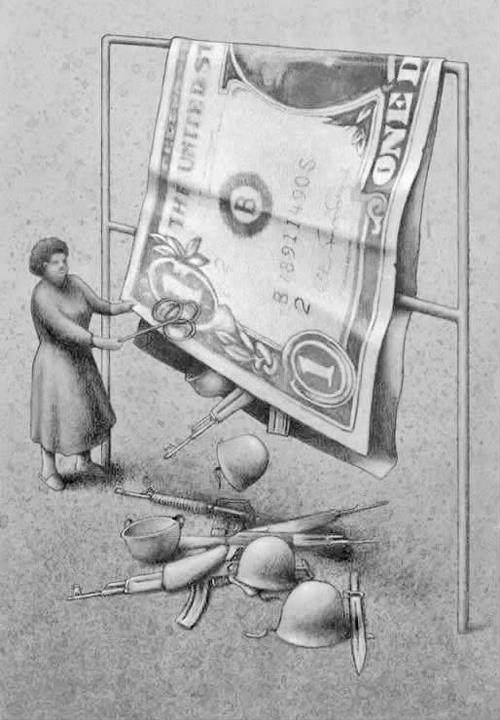

打一场仗,到底要花多少钱

市值榜研究组

从古至今,战争的本质向来都是利益冲突。不过,战争劳民伤财,不仅获不了利,甚至还会让一个国家的经济陷入瘫痪。

战争的成本是多少

1999年的科索沃战争,美国持续78天的空袭行动耗费了70多亿美元;2001年持续两个月的阿富汗战争,美国单军费就花了100多亿美元。2003年的伊拉克战争,不到两个月的进攻时间里,美国的成本支出在280亿美元到300亿美元之间。

这些白花花的银子主要花在了军火和人员方面。

一战期间,美国在1918年的战争总成本接近当年度GDP的36%,为了准备这场战争,美国还将30%的汽车生产能力转向了坦克生产。

二战期间,美国军费开支进一步增加,顶峰年代,仅军费开支就占到了美国GDP的三分之一,1944年这个数字是37.9%。

尤其是珍珠港偷袭事件后,美国再次加大了武器生产。

1918年至1933年,美国只生产了35辆坦克;到1940年,美国生产了309辆;1943年,美国坦克的产量增加到惊人的29500辆。整个二戰期间,美国共生产了88430辆坦克,英国是24800辆、德国是24050辆。飞机也是如此,年产量最高的1943、1944这两年,美国分别生产了85898、96318架飞机。

再来看军队人员的扩张:1939年以前,美国军队人数一直没有超过1920年《国防法案》所规定的28万人的一半,但到1942年,美军人数已经超过了900万人。

此外,战争还会让国家、政府背上军人退伍后的福利或补贴支出。1991年的海湾战争中,10万多名军人患上了与化学物质相关的“海湾综合征”,其中4万多人长期致残。即使在战争结束16年后,美国政府还需要向20万名退伍军人提供超过43亿美元的补助、养老、抚恤金。

除了这些直接成本,战争对国民经济造成的伤害更巨大,影响也更长远。

钱从哪里来

诺贝尔经济学奖得主斯蒂格利茨的著作《三万亿美元的战争——伊拉克战争的真实成本》,在其腰封上赫然印着这样一段对话:“美国政府:伊拉克战争是免费的。既不用削减政府开支,也不用提高你们的税负,还不会引发通货膨胀。美国人民:那钱从哪儿来呢?美国政府:向外国政府借。”

这一段虚拟的对话,既点明了通行的战争融资渠道,又指出了作为全球的军事金融强权国家,美国所特有的战争融资方式。通常而言,战争融资主要分为征税、发债、印钞。

第一种:税收。税收是一种古老的充盈国库,并为战时提供经济支撑的手段。仅仅是税收的腾挪自然支撑不了庞大的战争开销。在打仗时,常常会出现临时的税种以开源。

比如1799年,英国对拿破仑战争时,当时的英国首相皮特首创了所得税。它与后来的所得税有不同之处,属于临时课征的战争税。一战和二战期间,欧洲的一些国家也开征过“战争税”或“战争暴利税”,筹措战争经费。税收过重往往会造成内乱,所以有一些“战争税”会落在富人/商人的头上。

第二种:借钱、发债。英格兰银行的设立(1694年)就是为了开辟市民储蓄的渠道,筹集用于对付路易十四的军费,发债也是成就其日不落帝国的经济支撑。此后,发债成为筹措军费常见的渠道。这种常规融资方法,日本人学会了,清政府没学会。这也是日本以弹丸之地赢得甲午战争(1894年)的重要原因之一。

第三种:印钞。税收、发债,都是货币总量的腾挪,而货币总量未必能够满足战争的需求,创造货币成为战时经济的惯用手法。

美国内战时期,美国北方政府向银行发售国库券和债券,但银行发现这些国库券和债券在二级市场上转售难度高,也就不再愿意用有限的黄金去承接政府的债券。于是1862年,政府开始印制1.5亿美元的美国钞票,使其成为合法货币。超发货币,实质上已经是以国家信用做背书,而不是黄金的储量。

战时这些临时政策都有副作用。加税会增加百姓负担,使政府失去民众支持;削减非军事支出会降低原本在医疗、教育等民众福利;发行债券,政府需要承担利息,甚至可能导致国家破产。战争的代价在战争的最后一枪结束后,还长远地影响着人们。

战后的代价更沉重

每次战争的发生,不管是战败还是战胜国,都陷入了经济的困顿之中。

第一重影响是,通货膨胀。一战结束后,德国不仅要归还战时借款,还要承担1320亿马克的巨额赔款,德国拿不出这笔钱,法国就联合比利时、波兰毫不客气地进入了德国的经济命脉——鲁尔工业区,史称“鲁尔危机”,德国只能选择疯狂印钱。货币供给过高,商品不足,导致物价飞涨,德国出现了恶性通货膨胀。

战前,4.2马克就可以兑换1美元,战后,1美元可以成立一个家族基金。物价上涨的速度近乎荒诞,一个典型的场景是,一个人以8000马克买了一杯咖啡,等喝完走出去时,咖啡已经卖10000马克了。到了1923年,德国出现了面值100兆的钞票,小朋友把钞票用来做风筝,纸钞被当成柴烧随处可见。此时的马克已经失去了货币的价值,以物易物开始盛行。

非主战场,又是战胜国的美国,统计其上个世纪的M2(货币供给量),包括现钞支票和短期储备,可知,在一战、二战、朝鲜战争和越南战争期间都是阶段性的高位。不过,相对于德国和日本来说,美国的通胀率要温和得多,这在一定程度上也得益于美元作为国际通行货币,它的货币超发和通货膨胀可以由全世界来买单,这也是上文虚拟对话为什么说由其它国家承担战争成本。

第二重影响在经济总量上,也就是GDP水平,不同的国家会有所分化。主战场国家战后经济的恢复需要时间,战败国人民一般信心不足,更容易出现战后GDP下降,这也是战争的代价之一。在第二次世界大战中,德国和日本人均GDP至少下降了一半。

对于大赢家美国来说,战时GDP则上升,1941年—1945年,GDP的年平均增长率高达11%,失业率下降。

第三重影响是给参战国带来巨额的债务。例如,英国的衰落就和两次世界大战带来的巨额债务有关。因为一战,英国从世界上最大的债权国位置上被拉了下来,美国补位。因为二战,英国彻底失去了主宰世界金融秩序的权力,取而代之的还是美国。

二战过后,一方面是英镑疲软,另一方面世界上75%的黄金储备捏在美国的手里,美元通过与黄金挂钩,成为世界货币,英国再无与美一争之力。而二战时期,英国欠美国和加拿大的债务,直到2006年才还清,足足60年,英国才翻开新的一页。

(潘承天荐自《华声》)