基于GOCI和FVCOM的黄河口切变锋特征与泥沙输运研究

毛 政, 王 楠, 宋德海,2, 鲍献文,2, 仲 毅

(中国海洋大学 1. 海洋与大气学院; 2. 物理海洋教育部重点实验室; 3. 海洋地球科学学院, 山东 青岛 266100)

河口是陆海相互作用地带,河口泥沙输运是研究陆海相互作用的重要内容[1]。黄河口是典型的高浊度河口,入海泥沙量巨大。黄河入海泥沙大部分沉积在河口附近,秦蕴珊等[2]研究表明,大约70%的黄河入海泥沙沉积在距河口10~15 km范围内。切变锋是控制黄河入海泥沙扩散以及河口演变的一个重要因素[3-5],在潮流和切变锋的共同作用下,黄河入海泥沙大部分沉积在河口附近5 m等深线以浅的范围内[5]。研究切变锋的特征及其对泥沙输运的影响,对于理解黄河口泥沙输运过程具有重要意义。

切变锋是指流向相反或流速差异显著的两个水体间的水流剪切界面,切变锋处具有低流速的特征,有着显著的流速梯度、悬浮泥沙浓度(SSC)梯度和温盐梯度[4]。切变锋最早于1976年由Ingram报道[6],此后其他河口也有切变锋的相关研究[3,7-9]。

黄河口切变锋于1994年被李广雪等[3]首次报道,此后有不少工作都对黄河口切变锋进行了研究[1,4-5,10-15]。这些研究[1,3,4-5,10-15]表明,黄河口切变锋在潮周期内存在内涨外落(IFOE)和内落外涨(IEOF)两种形态,并且交替出现,每次出现约持续2~3 h,持续时间共占整个潮周期的1/3左右。黄河口切变锋形成的主要原因是地形,地形的显著差异使得近岸和离岸潮流的相位不一致,切变锋近岸一侧潮流流向先于远岸一侧转变,使锋面两侧形成了流速剪切,并导致切变锋形成后由陆向海移动。随着黄河口地形的变化,黄河口切变锋的形成位置、锋的长度和强度等都有所变化。岸线、径流等对黄河口切变锋的形成影响较小,底摩擦能改变切变锋的强度,但对其位置几无影响。

切变锋对黄河口泥沙的影响主要表现在:切变锋处具有低流速特征,使悬浮泥沙失去动能,使其难以跨锋面输运而快速沉积在锋面内侧[3,11-12]。切变锋会影响黄河口泥沙输运路径,有关切变锋作用下黄河口泥沙输运路径的研究颇多,如王厚杰等[1]研究表明,在潮流和切变锋的作用下,黄河入海泥沙主要随落潮流向北输运,极少向南输运;Wang等[4]提出了锋区泥沙输运的概念,认为黄河入海泥沙主要在切变锋内侧随落潮流向东北输运,继而在切变锋外侧随涨潮流向东南输运;Wang等[16]研究表明,黄河入海泥沙主要沿莱州湾近岸向渤海海峡输运。尽管如此,目前黄河入海泥沙输运路径尚无定论,需要进一步研究。

此外,众多研究关注的多为调水调沙等高水沙量期间的黄河口切变锋特征及其对泥沙输运的影响,非汛期黄河口切变锋的研究较少。Bi等[5]通过现场实测对2003年非汛期黄河口切变锋进行了研究,但其研究仅针对三条断面,所覆盖的空间范围有限,对切变锋影响河口泥沙输运路径的研究不足,且随着黄河口岸线、地形以及动力环境的变化,相比2003年,现行黄河口切变锋的特征及其对泥沙输运的影响可能也发生了变化,而相关研究较少,因此需要对其进行研究。

前人对黄河口切变锋的研究主要运用数值模拟和多船同步观测的手段,但锋面在潮汐和地形控制下具有明显的时空变化特征,覆盖范围较大,多船同步观测难以全面地描述锋面过程且成本较高,数值模拟结果可以较好地拓展锋面的时空范围认识,但泥沙输运的模拟结果通常存在较大误差,也缺乏较大范围的实测验证。

卫星遥感观测在一定程度上能克服海况和天气的限制,并且其观测空间范围广、数据获取相对便捷,不失为一种研究海洋锋的有效手段。近年来进行了海洋锋的卫星遥感研究,如Shaw等[17]利用改进型甚高分辨率辐射计(Advanced Very High Resolution Radiometer,AVHRR)的海表面温度(SST)遥感影像研究了海洋温度锋的不同时间尺度变化;Li等[11]和Wang等[4]利用陆地卫星(Landsat)遥感影像研究了切变锋的特征及其对泥沙输运的影响。然而,包括Landsat在内的绝大多数卫星,其时间分辨率不足以揭示潮周期内切变锋的特征。而静止轨道海洋水色成像仪(Geostationary Ocean Color Imager, GOCI)具有逐时观测海面的特性,这使得其监测海洋锋、近岸水体SSC的潮周期甚至逐时变化成为可能。Hu等[18]的研究表明,GOCI适用于研究高浊度海区泥沙锋的逐时变化。

因此,本文利用GOCI遥感数据反演海表SSC,并结合数值模型,研究现行黄河口的切变锋特征及其对河口泥沙输运的影响,这是对以往研究手段的一种有效补充,可加深对黄河口切变锋潮周期内变化规律的认识,并能得到在切变锋影响下泥沙输运通量与泥沙输运路径。

1 研究区域

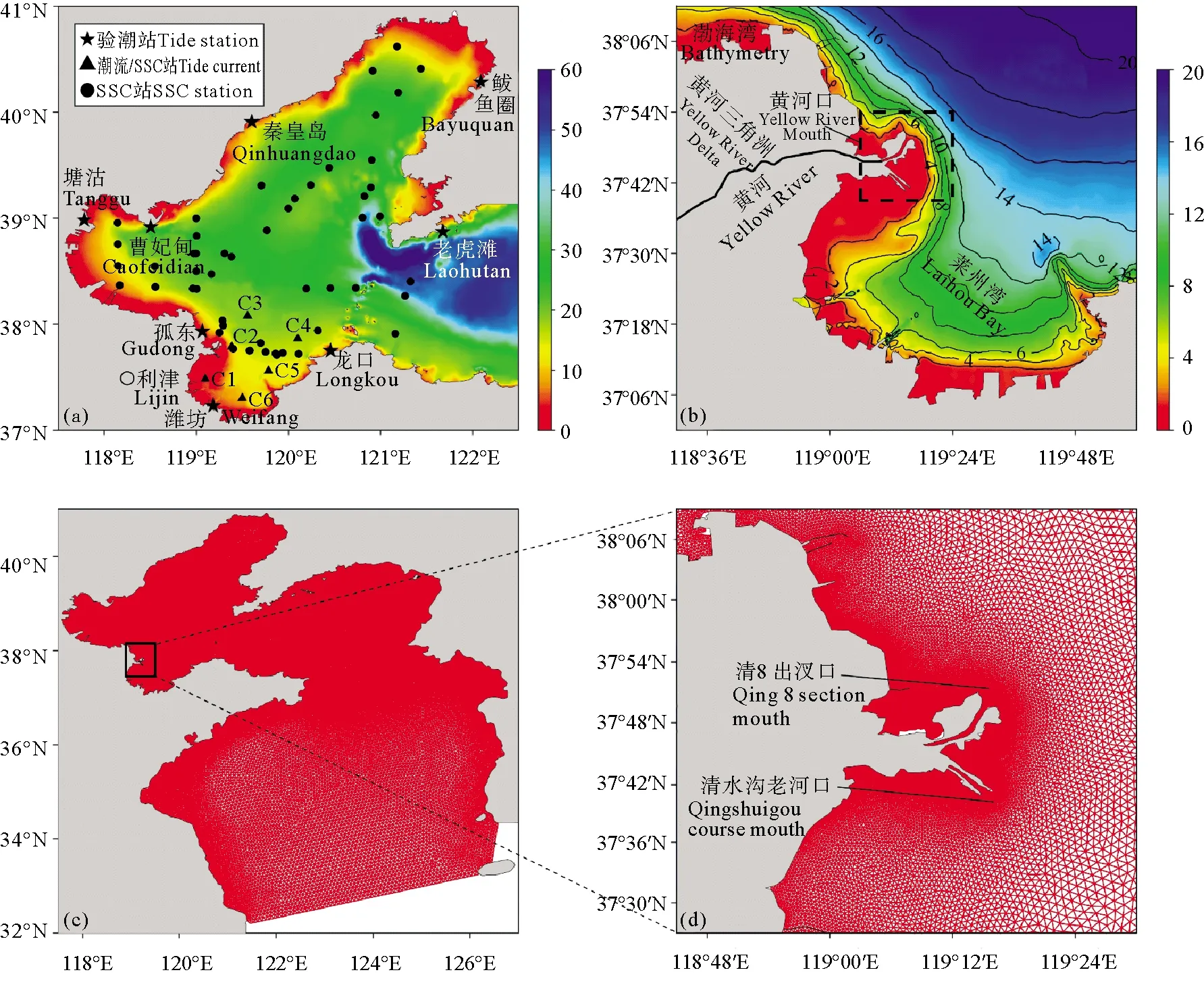

本研究区域为黄河口附近海域,南起莱州湾西北部,北至孤东附近,经纬度范围为:118°54′E—119°30′E,37°30′N—38°00′N。渤海以及莱州湾的水深如图1所示,渤海平均水深为18 m,最大水深为85 m,大部分海域水深不足50 m,而莱州湾和黄河口的水深在20 m以浅。

黄河改道频繁,1996年黄河由清水沟老河口改道清8出汊口入海,因此黄河口附近海域形成了两个分叉口,即现行清8出汊口和清水沟老黄河口(见图1(b)、(d))。

黄河口以北的孤东附近海域有一个半日潮无潮点,无潮点附近为全日潮,潮差小,越远离无潮点,半日潮性质越明显。黄河口北侧以不规则日潮为主,南侧以不规则半日潮为主。黄河口潮流主要为往复流,潮流椭圆长轴与海岸平行。涨潮时潮流往南流入莱州湾,落潮时往北流出莱州湾[19]。

黄河是黄河口和莱州湾乃至渤海海域最大的陆源输入,以含沙量高著称,根据2018年中国河流泥沙公报(http://www.mwr.gov.cn/sj/tjgb/zghlnsgb/),黄河下游利津站测得近10年黄河年平均径流量为178.3亿m3,年平均输沙量为1.05亿t,年平均含沙量为0.860 kg·m-3。受黄河径流的影响,黄河口附近海域悬浮泥沙浓度高、水体浑浊,是典型的高浊度河口。河口泥沙以粉砂、粘土质粉砂和粉砂质粘土为主[20]。

黄河口泥沙输运分为异重流和异轻羽状流两种形式,随着黄河入海水沙量的减少,异重流已较为罕见,异轻羽状流成为河口泥沙输运的主要形式[1,21-22]。黄河口泥沙输运和扩散受季风影响较大,夏季黄河口成为泥沙的“汇”,冬季成为泥沙的“源”,形成了“夏储冬输”的格局[23]。

2 数据与方法

2.1 数据

潮位、潮流和分潮:潮位和潮流验证数据均来源于国家自然科学基金-山东联合基金(U1706215)2018年秋季航次。于潍坊港使用潮位仪测量1个月,测量了从北京时间2018年10月20日0:00起至11月20日23:00期间的潮位,测量间隔为1 h;潮流验证数据为多船同步观测数据,站位分布如图1(a)所示,使用亚力克海流计测量,测量了从北京时间2018年10月30日11:00起至31日12:00期间共26 h的海流数据,测量间隔为1 h。分潮调和常数的验证资料为龙口、潍坊、孤东等8个验潮站(见图1(a))2018年全年潮位资料经t_tide工具包调和分析得到;模型开边界分潮调和常数来源于TPXO.9模型(https://www.tpxo.net/global/tpxo9-atlas)。

(a)为渤海水深与调查站位;(b)为黄河口位置及其附近海域的水深;(a)、(b)中填充色为水深,单位为m。(a)中实心点为实测SSC站位,星号为验潮站,C1~C6为海流和SSC站位;(b)中虚线框为黄河口。(a)Bathymetry and survey stations in Bohai Sea;(b)Location of Yellow River Estuary and bathymetry off Yellow River Estuary;The fill color in (a) and (b) represents the bathymetry, Unit: m. The solid points in a represent the measured SSC stations. Tidal stations are marked by asterisk and C1~C6 are both the current stations and SSC stations. The dashed box in (b) is the Yellow River Estuary.)图1 研究区域站位分布(a)和水深(b)及模型计算区域网格(c)和黄河口区域网格(d)Fig.1 Survey stations(a) and bathymetry(b) in the study area and mesh grid of the entire computation area (c) and zoom-in Yellow River Estuary(d)

悬浮体:实测SSC数据来源于2011—2018年期间国家自然科学基金委渤、黄海共享航次及课题组2017—2018年渤海的历史调查资料。通过对表层(约0.5 m)水样进行现场抽滤、烘干、称重、计算表层SSC,共获得SSC有效数据590个。

遥感:SSC遥感资料使用GOCI卫星Level 1B遥感数据,来源于韩国海洋卫星中心(Korea Ocean Satellite Center, KOSC)官网(http://222.236.46.45/nfsdb/COMS/)。渤海岸线数据提取自Landsat卫星2016年10月遥感影像(https://glovis.usgs.gov/)。

水深:模型所用水深数据融合了海军航保部2019年莱州湾海图数据和DBDB5渤黄海水深数据[24]。

气象:本研究所用的风场数据来自ERA5再分析数据(https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/search?type=dataset&text=ERA5),水平分辨率为0.25(°)×0.25(°),时间分辨率为1 h。

径流:黄河2018年径流量数据为利津站实测逐日数据。

2.2 遥感反演

GOCI是世界上第一颗静止轨道海洋水色成像仪,由KOSC于2010年发射,搭载于通信、海洋和气象卫星(COMS,Communication, Ocean and Meteorological Satellite)上,KOSC从2011年4月开始提供数据,并在2011年9月发布了专门处理GOCI数据的软件GDPS(GOCI Data Processing System)。GOCI每天提供8景影像,从约00:16(UTC)到约7:16(UTC),每隔1 h提供一景遥感影像,GOCI数据的中心坐标为(130°E,36°N),覆盖范围为2 500 km×2 500 km,空间分辨率为500 m。本文将GOCI的L1B数据经过GDPS处理之后,生成L2数据用于建立表层SSC反演模型。

首先,将遥感数据与实测海表面SSC数据进行时空匹配。由于实测数据样本有限,将两者时间偏差在3 h内、空间距离在1 km内的,确定为有效匹配,经质量控制后共获得61组匹配数据(N=61)。选取中心波长为555 nm波段的反射率Rrs555与相应的实测SSC进行拟合,得到如下拟合公式(见图2):

图2 实测SSC与遥感反射率Rrs555之间的拟合关系Fig.2 The relationship between measured SSC and Rrs555

SSC= 0.892 7×e149.962×Rrs555。

(1)

反演结果表明,遥感反射率Rrs555与实测SSC拟合良好,反演模型的决定系数R2达到0.916 6。

2.3 数值模型构建

2.3.1 模型介绍 研究黄河口切变锋影响下的河口泥沙输运过程除使用遥感反演的手段获取表层SSC外,同时也采用了数值模型获取研究海区的流场,用于后续悬浮体通量的计算。本研究基于有限体积海岸海洋模型(FVCOM,Finite-Volume Coastal Ocean Model)[25]建立了适用于渤海和黄河口的三维正压潮流模型,该模型水平方向采用非结构的三角形网格,垂直方向采用σ坐标系统,计算方法为有限体积法。模型方程如下[25]:

动量方程:

(2)

(3)

(4)

连续方程:

(5)

不考虑海洋热収支和盐度变化,温度T取为常数25.0 ℃,盐度S取为常数30.0。

因此,密度方程为:

ρ=ρ(25,30,P)。

(6)

式中:x、y、z分别为笛卡尔坐标系的东、北和垂向坐标轴;u、v、w对应x、y、z方向的速度分量;ρ为密度;ρo为水参照密度;p为压强;f为科氏参量;g为重力加速度;Km为垂向涡动粘性系数;Kh为水平涡动扩散系数;Fu、Fv为水平摩擦项。

Km和Kh分别由Mellor-Yamada 2.5阶湍封闭模式[25-26]和Smagorinsky湍封闭模式[25,27]确定,使模型方程在数学上封闭。

边界条件如下[25]:

固体边界的运动学条件为:vn=0,其中vn为固体边界的法线速度分量,n为固体边界的法线坐标。海表、海底的u、v、w边界条件为:

在海表z=ξ(x,y,t)处,

(7)

在海底z=-H(x,y)处,

(8)

Cd为底摩擦系数,由距海底高度Zab处的流速计算得到的Cd为:

(9)

式中:k=0.4为von Kármán常数;Zo为底粗糙度。

2.3.2 模型设置 模型计算范围为117°34′E—126°48′E,32°12′N—40°55′N,覆盖整个渤海和大部分黄海(见图1(c))。模型共有100 804个三角网格和52 512个节点,垂向上分为20个σ层。对黄河口近岸进行了加密,网格分辨率约为100~500 m,开边界处网格分辨率约为8 km,开边界位于长江入海口北侧与济州岛的连线处以及济州岛与朝鲜半岛连线处。提取TPXO.9模型Q1、O1、P1、K1、N2、M2、S2、K2八大分潮的调和常数,插值到开边界各节点上,用t_tide工具包回报出水位,作为模型的开边界驱动。模型的底摩擦系数根据公式(9)计算。模型考虑了风场和黄河径流,风场、径流和水深等数据介绍如2.1节中所述。模型不考虑温盐变化带来的影响,温盐均设为常数,温度T设为25.0 ℃,盐度S设为30.0。模型计算格式为内外模分离,外模时间步长为5 s,内模时间步长为1 s,采用冷启动计算,即假设海洋初始状态是静止的,所有计算节点上水位zeta=0,所有三角单元中心的流速U=0,V=0。模型计算时间为1年,每隔1 h输出一次结果。

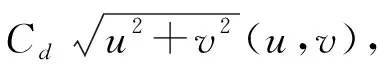

图3 M2和K1分潮调和常数与潮位验证Fig.3 Comparison of measured and modeled M2 and K1 of tidal harmonic constants and water levels

图4 潮流流速和流向验证Fig.4 Comparison of measured and modeled tidal current velocity and direction

2.4 锋面识别方法

本研究采用最大互相关(Maximum Cross Correlation,MCC)原理和SSC梯度相结合的方法识别切变锋,再采用FVCOM模型流场对结果进行验证。

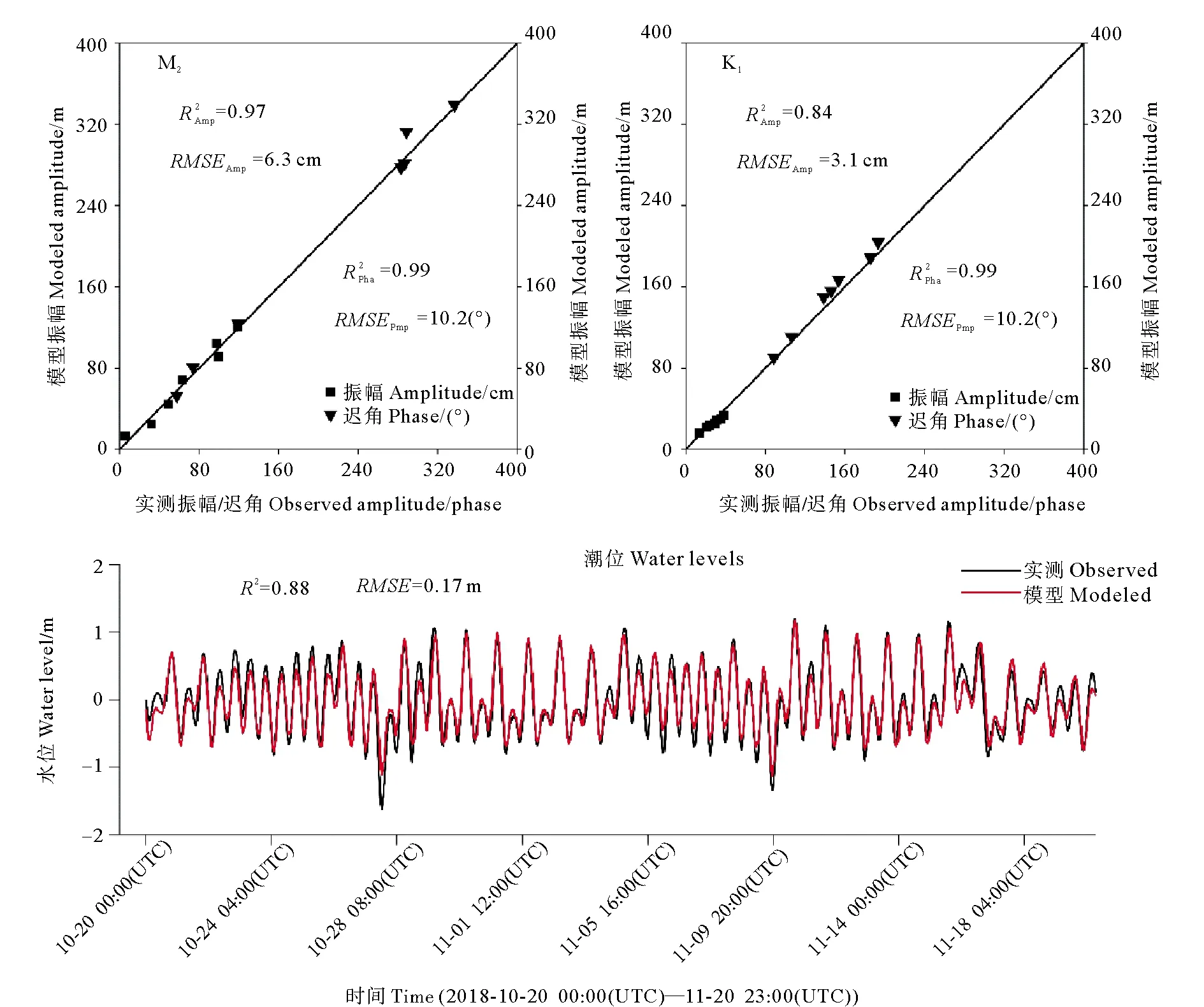

第1步,通过MCC方法判别切变锋的位置。MCC方法是一种图像匹配的方法,根据2张图像中相似度最高的“像元块”的移动距离与时间,计算移动速度,也可得知移动方向。利用GOCI遥感影像反演海流即基于此原理,并且得到了成功运用[28-31]。根据MCC方法的原理,从相邻2张遥感影像中SSC空间形态的移动判别切变锋是否存在以及切变锋的位置(见图5),虚线为上一时刻SSC分布的轮廓线,实线为下一时刻的轮廓线,从轮廓线的移动可以看出,轮廓线包围水体的运动方向,即海流的方向。图5(b)显示,轮廓线包围的两处水体运动方向相反,即海流方向相反,说明切变锋存在于两水体之间,大致位置已在图5(b)中标出。

((a)为2018年4月20日约11:00时的SSC分布;(b)为2018年4月20日约12:00时的SSC分布;虚线为(a)中SSC的轮廓,实线为(b)中SSC的轮廓,(b)中黑色箭头表示SSC轮廓移动方向,即海流方向,黑实线为切变锋中心线;(c)中箭头为4月20日约12:00时模型流场分布。方框为切变带的位置,其中点划线为切变锋中心线。(a)The SSC distribution at approximately 11:00 on April 20th, 2018;(b)The SSC distribution at approximately 12:00 on April 20th, 2018;The dashed lines are the outlines of SSC in (a) and the solid lines are the outlines of SSC in (b). The black arrows in (b) represent moving direction of SSC which means the current direction and the black solid line in (b) is the center line of shear front zone. The arrows in (c) are current field at 12:00 on April 20th. The box in (c) is the position of shear front zone with the dotted dashed line in it which represents the center line of shear front zone.)图5 切变锋的识别与验证Fig.5 Recognition and validation of tidal shear front

表1 2011年4月—2019年8月期间涨、落潮切变锋的长度Table 1 Length of shear fronts of flood tides and ebb tides during April, 2011 ~ August, 2019

第2步,通过SSC梯度研究切变锋的特征。如前所述,切变锋附近泥沙等物质的浓度梯度较大,因此,本研究将切变锋附近数值较高的SSC梯度线用来表征切变锋的特征,如SSC梯度线的长度用来代表切变锋的长度,SSC梯度线的运动即表示切变锋的运动。SSC梯度采用Sobel梯度算法计算[32],如图5(c)所示,黑色矩形框中的点划线为切变锋中心线。

将上述方法得到的结果与模型结果对比(见图5(c)),两者得到的切变锋带的位置吻合程度良好,上述方法可行。

2.5 表层悬浮体通量计算方法

表层悬浮体通量的计算方法可分为机制分解法和等面积时变网格法[33],其基本计算公式为:

F=U×C×A。

(10)

式中:F为悬沙通量(kg·s-1);U为流速(m·s-1);C为悬浮泥沙浓度(kg·m-3, 1 kg·m-3=1 000 mg·L-1);A为面积(m2)。由于遥感反演得到的SSC只有表层的数据,因此只计算表层单位面积(即A=1 m2)的悬沙通量。

3 结果与讨论

3.1 切变锋的特征及其潮周期内变化规律

运用2.4中建立的切变锋识别方法,对2011年4月—2019年8月期间所有有效GOCI影像进行分析(无云、缺测较少不影响切变锋识别的为有效影像),共捕捉到566个时刻存在切变锋,其中414个时刻为IEOF型切变锋,152个时刻为IFOE型切变锋,IEOF切变锋出现时刻多于IFOE型;两种切变锋的历时均为2~3 h,表1为两种切变锋的长度信息统计结果。

表1显示,落潮期间切变锋长度最长可达41.1 km,平均长22.4 km,而涨潮期间切变锋最长为36.6 km,平均为16.9 km,落潮时切变锋长度大于涨潮时;全平均长度为18.4 km。

Wang等[15]的研究结果表明,1976—1996年间黄河口切变锋平均长度约为27.6 km,涨潮时平均长度约为22.1 km,落潮时平均长度约为33.1 km,且切变锋长度随时间推移有所缩短。因此,整体上2011—2019年间黄河口切变锋长度小于1976—1996年间。根据Wang等[15]的分析,切变锋长度的变化与底应力增强有关。

选取较为典型的GOCI遥感影像研究潮周期内切变锋的变化规律。

由于GOCI一天最多只能提供8景影像,无法覆盖整个潮周期,故分别选取符合要求的涨、落潮期间的GOCI影像进行研究。选取落潮为主的8景逐时影像分析IFOE型锋面过程,此时为2018年4月27日约8:00~约15:00,该天日均径流量为644 m3·s-1;选取涨潮为主的8景逐时影像分析IEOF型锋面过程,此时为2018年5月3日约8:00~约15:00,该天日均径流量为727 m3·s-1。据文献[10],1970—1993年期间小于800 m3·s-1的径流量可视为弱径流量,但随着黄河水沙量减小,不能直接将此划分标准作为当前的划分依据。对2009—2018年黄河利津站汛期(7—10月)逐日径流量数据进行统计,得到多年汛期日均径流量为905 m3·s-1。因此相对于汛期径流量,尤其是相对于2018年汛期1 500~3 500 m3·s-1的径流量,本研究中两个时段可视为较弱径流量期间或非汛期。且由于2天径流量相差较小,可认为2个涨、落潮时段径流量这一条件是相似的。

所选取的2个涨、落潮期间,黄河口附近海域平均风场如图6所示,风速均为4 m·s-1左右,极为接近,风向有所差异但差异较小且均为北风。因此可认为两个时段风的条件基本一致。

图6 2018年4月27日8:00—15:00(a)和5月3日8:00—15:00(b)的平均风场Fig.6 Mean wind field during the period of 8:00~15:00 on April 27th, 2018 and May 3rd, 2018

综上所述,本研究选取的两个涨、落潮时段的径流量和风的条件基本是相似的,可用于研究潮周期内切变锋的特征及其对泥沙输运的影响。

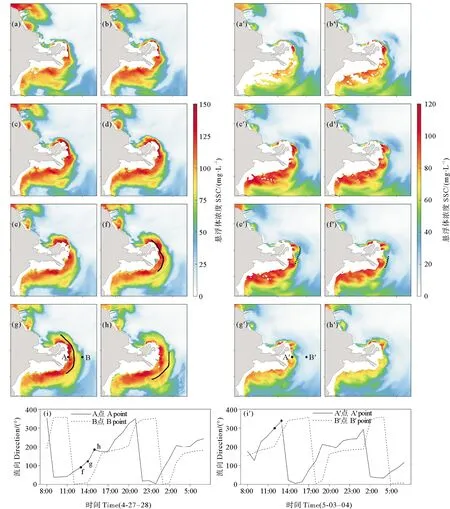

由GOCI数据通过公式(1),计算得到2018年4月27日和5月3日共16个时刻的黄河口附近海域海表SSC逐时分布,运用2.4节中建立的切变锋识别方法,得到切变锋的位置、长度等信息,如图7所示。

((a)~(h)分别为4月27日8:00—15:00逐时态,(i)为点A、B一天之内的流向,流向来自模型数据,(f)、(g)、(h)为切变锋出现时刻;(a’)~(h’)分别为5月3日8:00—15:00逐时态,(i’)为点A’、B’一天之内的流向,流向来自模型数据,(e’)、(f’)为切变锋出现时刻。(a)~(h) are the hourly condition of SSC from 8:00 to 15:00 on April 27th, 2018, respectively;(i) is the current direction of A and B during a day and the current direction is the results of model;(f),(g) and (h) are the moments when the shear front exists;(a’)~(h’) are the hourly condition of SSC from 8:00 to 15:00 on May 3rd, 2018, respectively;(i’) is the current direction of A’ and B’ during a day and the current direction is the results of model;(e’) and (f’) are the moments shear front exists.)图7 2018年4月27日和5月3日黄河口附近海域切变锋和SSC的逐时变化Fig.7 Hourly variation of shear front and SSC off Yellow River Estuary on April 27th, 2018 and May 3rd, 2018

切变锋出现在涨、落潮转换的时段,即涨、落潮开始或结束的时间段。从图7可知,在一个涨落潮周期内,出现IEOF和IFOE型两种切变锋,两种形态的切变锋轮流出现,每次大约持续2~3 h,总持续时间为4~6 h,这与前人的结论一致[1,4-5,11,14-15]。Wang等[4]和Li等[11]研究的是1996年前黄河经由清水沟流路入海时的切变锋,而本文研究的为2018年前后的切变锋,黄河已改道清8出汊口,黄河泥沙入海使得现行黄河口往东北向逐步向海发育,黄河口附近海域形成了2个分叉口,岸线变化显著;1997—2018年期间现行黄河口总体呈淤积状态,10 m等深线总体呈向海推进趋势[34]。这说明1996年前与2018年前后黄河三角洲岸线和地形发生了显著变化,但切变锋历时几乎不变,因此黄河口岸线和地形的演化对切变锋持续时间的改变很小。

切变锋形成于黄河口口门东侧或东北侧,环绕河口呈弧形,切变锋形成后,往东南向外海移动,结合图1可知,切变锋形成、运动和消亡基本都在约10 m以浅的范围内。两种类型切变锋消失的位置不同,IFOE型切变锋消失于老黄河口东南侧,而IEOF型切变锋消失位置相对偏北。整体上,切变锋产生、运动和消失主要在新老黄河口之间的范围内,而黄河口改道前切变锋主要围绕老黄河口运动[4,11,15],这说明切变锋位置的变动与河口地形地貌演变有关。

3.2 切变锋对黄河口泥沙输运的影响

3.2.1 切变锋对黄河口悬浮体通量的影响 将模型流场数据和GOCI反演得到的SSC数据代入公式(10),计算得到2018年4月27日和5月3日共16个时刻黄河口附近海域的海表悬浮体通量逐时分布(见图8)。切变锋已在图中用虚线标出,并用“shear front”字样和黑色箭头突显。

((a)~(h)依次为4月27日8:00~15:00逐时态,(a’)~(h’)依次为5月3日8:00~15:00逐时态,填充色为悬浮体通量,白色箭头为流速,黑线为6、8和10 m等深线,切变锋的位置已在图中标注。(a)~(h) are the hourly condition of sediment flux during 8:00~15:00 on April 27th, 2018, respectively; (a’)~(h’) are the hourly condition of sediment flux during 8:00~15:00 on May 3rd, 2018, respectively. The fill color is the sediment flux. The white arrows are current field. The black solid lines are 6 m, 8 m and 10 m isobath. Location of shear front is marked by dashed line.)图8 2018年4月27日与5月3日期间黄河口附近海域悬浮体通量分布Fig.8 Distribution of sediment flux off the Yellow River Estuary on April 27th, 2018 and May 3rd, 2018

图8显示,悬浮体通量高值区集中于现行黄河口两侧和老黄河口南侧。涨、落潮阶段均能明显看出切变锋对悬浮体通量的减小作用,即对黄河口泥沙输运的限制作用。

落潮为主的阶段(a~h):(b)~(e)中黄河口附近无切变锋,此时悬浮体通量在6 m以浅均为高值,在6~8 m等深线范围内通量变化较小,8~10 m范围内锐减,10 m外悬浮体通量远小于内侧,说明悬浮体通量与水深密切相关;(f)~(h)中存在IFOE型切变锋,(f)和(g)为切变锋产生和维持阶段,切变锋在6 m等深线内侧,切变锋处悬浮体通量值不足0.02 kg·s-1,显著小于两侧的0.04 kg·s-1左右,切变锋处通量值不足内侧的50%,改变了无切变锋时(b~e)6 m以浅范围内均为高值的格局。无切变锋时,悬浮体通量在6 m等深线处开始缓慢减小,8 m等深线处才开始锐减,而有切变锋时,悬浮体通量在6 m以浅便开始锐减,悬浮体通量提前减小,而随着切变锋向外海移动,切变锋内侧通量逐渐恢复到无切变锋时的分布格局(见图8(h))。

涨潮为主的阶段(a’~h’):(a’)~(c’)黄河口附近无切变锋,与落潮无切变锋时(见图(b)~(e))一样,与水深关系密切,(d’)~(f’)存在IEOF型切变锋,(d’)切变锋即将出现但不明显(文中未标明),河口附近悬浮体通量已提前在6 m以浅范围内迅速锐减;(e’)为切变锋维持阶段,切变锋运动到了新老黄河口之间,此区域通量锐减,锋区悬浮体通量仍不足0.02 kg·s-1,不足锋区内侧的50%;(f’)为切变锋消亡阶段,对河口附近通量影响很小,通量开始恢复到无切变锋时的状态。值得注意的是,IEOF型切变锋较弱,长度也短于IFOE型,对通量的减小作用不如IFOE型显著,作用范围也更小。

综上所述,切变锋能显著减小悬浮体通量,极大地阻隔了黄河口泥沙输运,锋区悬浮体通量不足锋内侧的50%,且切变锋能提前使悬浮体通量锐减。IFOE型对泥沙输运的阻隔作用相对于IEOF型更显著。

对比图7和8,(a)~(h)各时刻的SSC分布形态非常相似,差别不大,但悬浮体通量却差异显著。从通量计算公式(10)可知,当SSC相差不大时,通量的差异主要取决于流速。如图7中(a)、(c)时刻SSC分布相似,而(a)时刻流速很小,(c)时刻流速较大,两时刻悬浮体通量差异显著。图8中切变锋处SSC与两侧差异较小,而锋区流速近乎为0,通量也处于低水平状态,流速和通量均远小于两侧。因此,切变锋减小悬浮体通量,减弱泥沙输运,是由于切变锋带具有低流速的特征,这与Li等[11]的研究结论相一致。切变带所到之处,悬浮体通量均为低水平状态。

按照Wang等[16]设置的4个断面a、b、c、d(离岸约为30 km,断面长40 km),计算潮周期内4个断面的悬浮体通量,通量计算方法和所用数据仍与前述相同,并根据潮周期内的通量计算月通量,得到如表2所示的断面悬浮体通量结果,正值表示向外的通量,负值表示向内的通量。

表2 潮周期内黄河口30 km范围内4个断面的悬浮体通量*Table 2 Sediment flux of four transects 30 km away from Yellow River Estuary during tidal cycle

表2显示,落潮通量绝对值基本都大于涨潮通量,说明落潮期间泥沙输运多于涨潮期间。整个潮周期4个断面通量均为正值,即经过断面的泥沙输运方向均向外。4个断面中d断面通量最大,占比将近70%,远大于其余3个断面通量之和,c断面通量仅次于d断面,c和d断面通量之和达到91.3%,a断面通量占比8.2%,而b断面仅为0.5%,说明黄河口泥沙绝大多数往南和东南输运,极少数往北输运,泥沙难以直接输运至渤海湾和渤海中部。由潮周期瞬时通量计算得到的月通量,与Wang等[16]的月通量结果较为相近但略有差异,两者b断面通量均极小,d断面的输运通量非常接近,占比较大且输运方向一致,而a断面输运方向不一致,c断面通量的大小有所差异,这是由于两者的输运动力不同。Wang等综合考虑了大风等强动力,而本文主要是潮动力的结果。

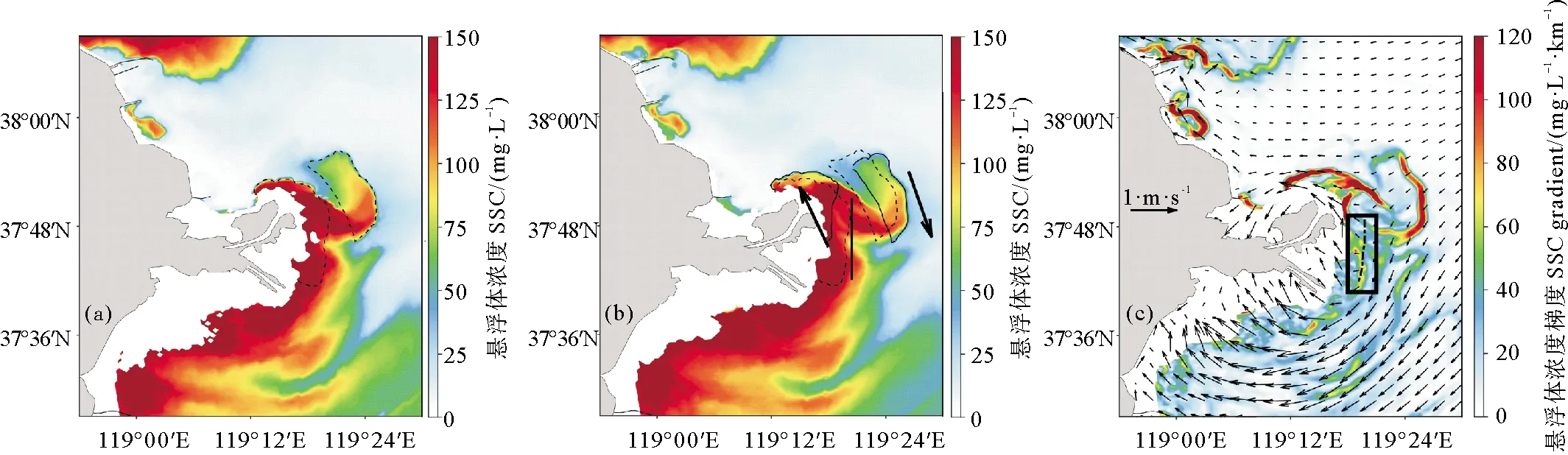

3.2.2 黄河口泥沙输运路径 为了获悉潮周期内黄河口泥沙输运路径,选取与前述SSC与悬浮体通量计算所用的相同的GOCI和FVCOM数据,利用公式(1)和公式(10),分别计算SSC与悬浮体通量在涨潮、落潮以及整个潮周期内的平均值,得到如图9所示的平均SSC和悬浮体通量图。

图9 黄河口和莱州湾落潮(a)、涨潮(b)和整个潮周期(c)平均SSC及落潮(d)、涨潮(e)和整个潮周期(f)平均悬浮体通量Fig.9 Mean SSC (a) during ebb tides, (b) during flood tides and (c) during entire tidal cycle and mean sediment flux (d) during ebb tides, (e) during flood tides and (f) during entire tidal cycle off Yellow River Estuary and in Laizhou Bay

图9显示,涨、落潮期间,平均SSC及平均悬浮体通量均呈这样的分布态势:高值区集中于现行黄河口、新老黄河口之间和老黄河口南侧附近海域,高值区延伸至莱州湾中部,而高值区与低值区之间界限分明,这些界限主要位于黄河口10 m等深线附近、孤东附近海域以及莱州湾西北部。

本研究与前人研究均表明,黄河口约10 m以浅海域内存在切变锋,10 m附近的高、低值区的分界线主要为切变锋所致,而Bi等[5]研究表明,孤东附近海域以及莱州湾西北部(均为低值区)也存在切变锋,切变锋的位置与SSC及悬浮体通量的低值区对应。在3处切变锋的限制下,悬浮泥沙难以跨锋面输运,泥沙输运被阻隔,使得SSC及悬浮体通量的高、低值界限分明。因此,莱州湾中部较高浓度的悬沙主要来源于老黄河口附近海域,而不是莱州湾西部。老黄河口附近为淤积区[5],其泥沙来自黄河。图9(c)显示,潮周期平均时,SSC高值区分布与涨、落潮阶段(a、b)相一致,图9(f)显示,现行黄河口部分泥沙向西北输运,但量值很小,而老黄河口附近悬浮体通量较大,且通量方向为南向,在黄河口10 m等深线外,通量方向主要为东北。

结合表2可知,黄河口泥沙主要向南和东南输运,往北和渤海中部输运的泥沙占比极少。

综上所述,西北向输运和东向输运均被切变锋阻隔,黄河入海泥沙只有极少数向西北输运,且难以向渤海中部输运,绝大部分经老黄河口往南输运,再往东输运至莱州湾中部,继续往东北向莱州湾外输运。这与Wang等[16]以及刘兴民等[35]的研究结果稍有不同。不同之处在于Wang等的研究结果表明,黄河入海泥沙主要沿着莱州湾近岸向渤海海峡输运,少数输运至莱州湾中部。而刘兴民等认为黄河入海泥沙冬季向北输运至辽东湾湾口附近,或向东经莱州湾湾口输运至渤海海峡,夏季只能向北或东北输运至渤海中部海域。

研究结果不同的原因在于:Wang等和刘兴民等研究的是黄河口泥沙的季节性输运,时间尺度较长,包含了大风等强动力因素的影响,而本研究为潮周期内的泥沙输运结果。如前所述,本研究的涨落潮时段为弱风期间,且径流为非汛期径流,相对较弱,而据顾玉荷等[36]研究认为,5级(风速为8~10.7 m·s-1)以下的风场对潮流场作用不明显,可以忽略不计。据Wang等[16]认为,非冬季大风期间,风对泥沙输运的影响较为微弱,径流对黄河口泥沙输运的作用也远小于潮流。因此,本研究期间风和径流的作用相对较小,可近似视为潮动力作用。

4 结论

本文基于GOCI遥感反演得到的SSC及其梯度,利用MCC方法反演海流的原理,建立了切变锋的识别方法,并用此方法研究了黄河口切变锋的特征。同时,利用GOCI数据结合FVCOM模型,通过计算表层悬浮体通量,研究了切变锋对黄河口泥沙输运的影响及切变锋作用下河口泥沙的输运路径。本文的主要研究结论如下:

(1) 黄河口切变锋存在IEOF和IFOE两种类型,且两种类型切变锋在潮周期内轮流出现,每次持续时间为2~3 h,切变锋形成后从陆向海移动,IFOE型切变锋的活动范围更大,且其消失的位置相较于IEOF型切变锋偏南;多年切变锋统计结果表明,IEOF型切变锋平均长度约为16.9 km,IFOE型切变锋平均长度约为22.4 km,IFOE型切变锋普遍长于IEOF型,所有切变锋的平均长度约为18.4 km,较历史长度有所缩短。

(2) 切变锋显著减小悬浮体通量,限制泥沙输运,是由于锋带具有低流速特征,切变锋所到之处悬浮体通量均为低水平状态。切变锋的存在使得泥沙难以跨越锋面向海输运,大部分沉积在口门附近。切变锋使得悬浮体通量提前减小,使得原本6~8 m开始减小的悬浮体通量在6 m以浅即开始锐减。切变锋处悬浮体通量水平不足其内侧的50%,即切变锋存在时50%以上的泥沙被限制在切变锋内侧。IFOE型切变锋对黄河口泥沙输运影响更显著,影响范围更大。

(3) 潮周期内悬浮体通量计算结果表明,非汛期时,在潮动力作用下,通过黄河口南侧和东南侧断面的悬浮体通量占河口泥沙输运通量的90%以上,黄河口泥沙主要往南或东南输运至莱州湾中部,再向东北往莱州湾外输运,极少部分往西北和渤海中部输运。这与考虑大风等强动力因素的黄河口泥沙的季节性输运路径有所不同。

本研究基于GOCI反演的海表SSC,仅能反映海表面的泥沙输运规律,对于海表面以下的SSC分布和输运规律,还需要通过对SSC的数值模拟,才能更全面地展示黄河口切变锋对泥沙输运的影响。

致谢:感谢KOSC提供GOCI数据和GDPS软件,感谢FVCOM开发团队The Marine Ecosystem Dynamics Modeling Laboratory(MEDML)提供FVCOM源码支持,感谢国家自然科学基金委员会共享航次计划NORC2018-01、NORC2019-01,感谢青岛海洋科学与技术试点国家实验室“透明海洋”工程渤海、南黄海标准断面调查项目航次。