BUB1B在肺鳞状细胞癌中的表达及其意义*

丁彤彤,王君萍,李祖云

(广西医科大学第一临床医学院病理科,南宁 530021)

肺癌是全球范围内发病人数和死亡人数最多的癌症之一[1]。肺鳞状细胞癌(LUSC)作为肺癌最常见的病理类型之一,因其独特的临床病理表现和基因突变特征,预后较差且目前的靶向药物对LUSC 患者治疗效果不佳[2-3],因此寻找研究新的靶向目标是非常有价值的。BUB1有丝分裂检查点丝氨酸/苏氨酸激酶B(BUB1B)是纺锤体装配检查点蛋白家族的成员之一。纺锤体装配检查点(SAC),也称为有丝分裂检查点,主要作用是在有丝分裂和减数分裂过程中,通过延迟细胞分裂直至确保正确的染色体分离来维持基因组的稳定性[4]。BUB1B已经被证明与多种癌症的发生和进展相关,如FOXM1/BUB1B信号通路的激活与横纹肌肉瘤[5]及胶质母细胞瘤[6]的发生有关。BUB1B的过表达有助于前列腺癌的进展[4]。BUB1B 通过激活mTORC1信号通路促进肝细胞癌进展[7],也可以通过JNK/c-Jun 通路促进肝外胆管癌进展[8]。BUB1B 的表达促进肺腺癌的进展[9]。BUB1B在肾透明细胞癌中显著高表达,可作为肾透明细胞癌新的预后生物标志物和免疫治疗靶点[10]。但在LUSC 中尚未见关于BUB1B 及相关机制的报道。本研究拟通过实时荧光定量聚合酶链式反应(real-time quantitative PCR,RT-qPCR)、免疫组化技术(immunohistochemistry,IHC)及公共数据库数据综合分析BUB1B 在LUSC发生发展中的作用。

1 材料和方法

1.1 LUSC中BUB1B表达数据的收集

从TCGA(The Cancer Genome Atlas,https://portal.gdc.cancer.gov/)获取LUSC 和癌旁组织BUB1BmRNA 的表达数据,包括502 例LUSC 和49 例非癌对照的基因表达数据。从GEO 数据库(Gene Expression Omnibus,http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo)获取LUSC 相关高通量数据,共纳入22 个数据集(GSE1987、GSE2088、GSE3268、GSE4824、GSE6044、GSE8569、GSE11117、GSE11969、GSE19188、GSE21933、GSE27489、GSE29249、GSE30219、GSE31446、GSE32036、GSE33479、GSE40275、GSE62113、GSE74706、GSE84784、GSE103512、GSE67061)包括455 例LUSC 样本和379 例非癌样本。对所有原始表达数据进行标准化,所有表达数据均经log2转化。

1.2 细胞株

人LUSC 细胞(NCI-H2170)和人正常肺上皮细胞(BEAS-2B)均购自上海中乔新舟生物技术有限公司;H2170 培养环境为含12%FBS 及1%双抗的1640培养基,37℃,5%CO2;BEAS-2B培养环境为含1%上皮细胞生长因子及1%双抗的支气管上皮细胞专用培养基,37℃,5%CO2。

1.3 RT-qPCR检测ENSR00000075512 和BUB1B mRNA的表达情况

采用离心柱式总RNA提取试剂盒(上海碧云天生物技术有限公司)提取细胞总RNA,Prime-ScriptTM RT 试剂盒(Takara)进行逆转录合成cDNA,使用PowerUp SYBR Master Mix(Thermo)进行RT-qPCR。所有实验操作步骤均严格按照试剂说明书进行。引物序列如下,ENSR00000075512上游:5’-GAGGCAGGAGAATCGCTTGAACC-3’,下游:5’-GAGATGGAGTCTTGCTCTTGTCACC-3’;BUB1B上游:5’-ATGGGTCCTTCTGGAAACTTAG-3’,下游:5’-GGAATGTAGTGTCAAAAACCCC-3’;GAPDH上游:5’-CCAACCGCGAGAAGATGACC-3’,下游:5’-GAGTCCATCACGATGCCAGT-3’。BUB1B及ENSR00000075512引物序列由生工生物工程(上海)股份有限公司设计和合成,GAPDH引物序列由捷尼斯生物科技有限公司设计和合成。最后采用2-△△CT方法分析mRNA的相对表达量。

1.4 IHC检测BUB1B的蛋白表达情况

1.4.1 标本及相关病理学资料收集 LUSC组织以及癌旁组织均来源于广西医科大学第一附属医院2019年4月至2021年6月经病理科确诊的LUSC患者穿刺或手术切除标本的石蜡包埋组织,所有患者均签署了知情同意书。病例纳入标准:(1)根据《原发性肺癌诊疗规范(2018 年版)》的标准,初次确诊为原发性LUSC的患者;(2)患者在就诊前未接受放疗或化疗等其他形式的辅助治疗;(3)LUSC是患者发现的第一个原发肿瘤,非转移性肿瘤。排除标准:(1)无详细临床病理参数的患者;(2)在存档的石蜡标本中,LUSC 组织太小而不能再次进行切片的患者。收集相关临床资料,包括年龄、性别、临床分期、原发肿瘤大小、淋巴结转移情况、远处转移情况、肿瘤分化程度、有无吸烟史等参数。

1.4.2 免疫组化实验主要试剂和方法 制作厚度4 μm的石蜡切片,75 ℃烘烤2 h,使用二甲苯及梯度酒精脱蜡,EDTA 抗原修复3 min,采用通用二步法检测试剂盒(北京中杉金桥生物技术有限公司)阻断内源性过氧化物酶,重组Anti-BubR1 抗体(购自abcam 抗体官方网站),按1∶100 稀释,37 ℃湿盒中孵育90 min,顺序滴加通用二步法检测试剂盒中的反应增强液和增强酶标山羊抗小鼠/兔IgG聚合物,均在室温下湿盒中孵育20 min,DAB 显色试剂盒(北京中杉金桥生物技术有限公司)显色,苏木精复染,无水乙醇脱水,二甲苯透明,中性树胶封片。

1.4.3 染色结果评估 根据染色强度和阳性细胞百分率对切片进行评分分级:(1)染色强度:没有着色0分,浅着色1分,中等着色2分,强着色3分;(2)阳性细胞百分率:0~25%为1分;26%~50%为2分;51%~75%为3 分;76%~100%为4 分;两者乘积:0~1 分为阴性;2~4 分为弱阳性;5~8 分为中等阳性;9~12 分为强阳性。本文界定“0~8 分”为BUB1B蛋白为低表达,“9~12分”为高表达。

1.5 从数据库中查询在LUSC 中与BUB1B 表达相关eRNA

使用enhancer RNA in cancers(eRic)数据库(https://hanlab.uth.edu/eRic)查询在LUSC中与BUB1B表达相关增强子RNA(eRNA),及eRNA 在LUSC组织和正常肺组织中的表达数据。

1.6 统计学方法

采用SPSS 25.0 软件进行数据分析,计量资料以均数±标准差()表示,两组均数比较采用t检验。计数资料用百分率(%)表示,组间比较采用χ2检验。采用STATA 12.0 计算综合的总标准化均数差(SMD)并绘制森林图和集成ROC(summary ROC,sROC)曲线。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 基于数据库的BUB1B mRNA差异表达

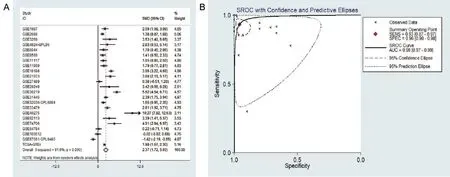

合并GEO 芯片数据与TCGA 序列数据进行meta分析,结果表明:BUB1B在LUSC组织中的mRNA表达水平高于正常组织(SMD=2.37;95%CI:1.72~3.03;I2=91.9%)(图1A);sROC 曲线下面积(AUC)为0.98(95%CI:0.97~0.99)(图1B),提示BUB1BmRNA 的高表达具有良好的区分LUSC 和正常肺组织样本的能力。BUB1B的合并的敏感性为0.94(图2A),合并的特异性为0.92(图2B),合并的阳性似然比(PLR)为9.67(图2C),合并的阴性似然比(NLR)为0.11(图2D)和合并的诊断优势比(DOR)为90.65(图2E)。以上结果均显示BUB1B在LUSC中表达上调。

图1 TCGA序列数据和GEO芯片数据综合分析BUB1B mRNA表达情况

图2 集成所有数据集的诊断价值

2.2 RT-qPCR结果

检测LUSC细胞株H2170及人正常肺上皮细胞系BEAS-2B中BUB1B的表达。结果显示,LUSC细胞中BUB1BmRNA 表达水平高于正常肺上皮细胞(t=-5.883,P=0.004),见图3。

图3 BUB1B在LUSC细胞株H2170和人正常肺上皮细胞系BEAS-2B中的表达

2.3 HIC实验结果

总共收集61 例LUSC 组织和对应54 例癌旁或正常肺组织,HIC 染色镜下观见图4 A~图4 D。BUB1B蛋白在LUSC组织细胞中定位于细胞质,在细胞质呈棕黄色阳性表达。LUSC 组织中BUB1B蛋白染色评分分级为阴性0 例,弱阳性者23 例,中等阳性者20例,强阳性者18例,而癌旁/正常肺组织中BUB1B 蛋白染色评分分级为阴性48 例,弱阳性者6 例,中等阳性者0 例,强阳性者0 例,两组比较,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 BUB1B蛋白染色评分分级与样本组织类型之间的关系n(%)

图4 LUSC组织和癌旁或正常肺组织IHC染色结果(×400)

2.4 BUB1B 蛋白表达水平与LUSC 患者临床病理特征之间的关系

分析BUB1B 表达水平与LUSC 患者不同的临床病理特征之间的相关性,结果显示,BUB1B 蛋白在原发肿瘤大小、临床分期中的表达差异具有统计学意义(P<0.05),在性别、年龄、淋巴结转移、远处转移、分化程度、吸烟史中的表达差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

表2 BUB1B 蛋白表达水平与LUSC 患者临床病理特征之间的关系

2.5 BUB1B在LUSC中的潜在调节途径

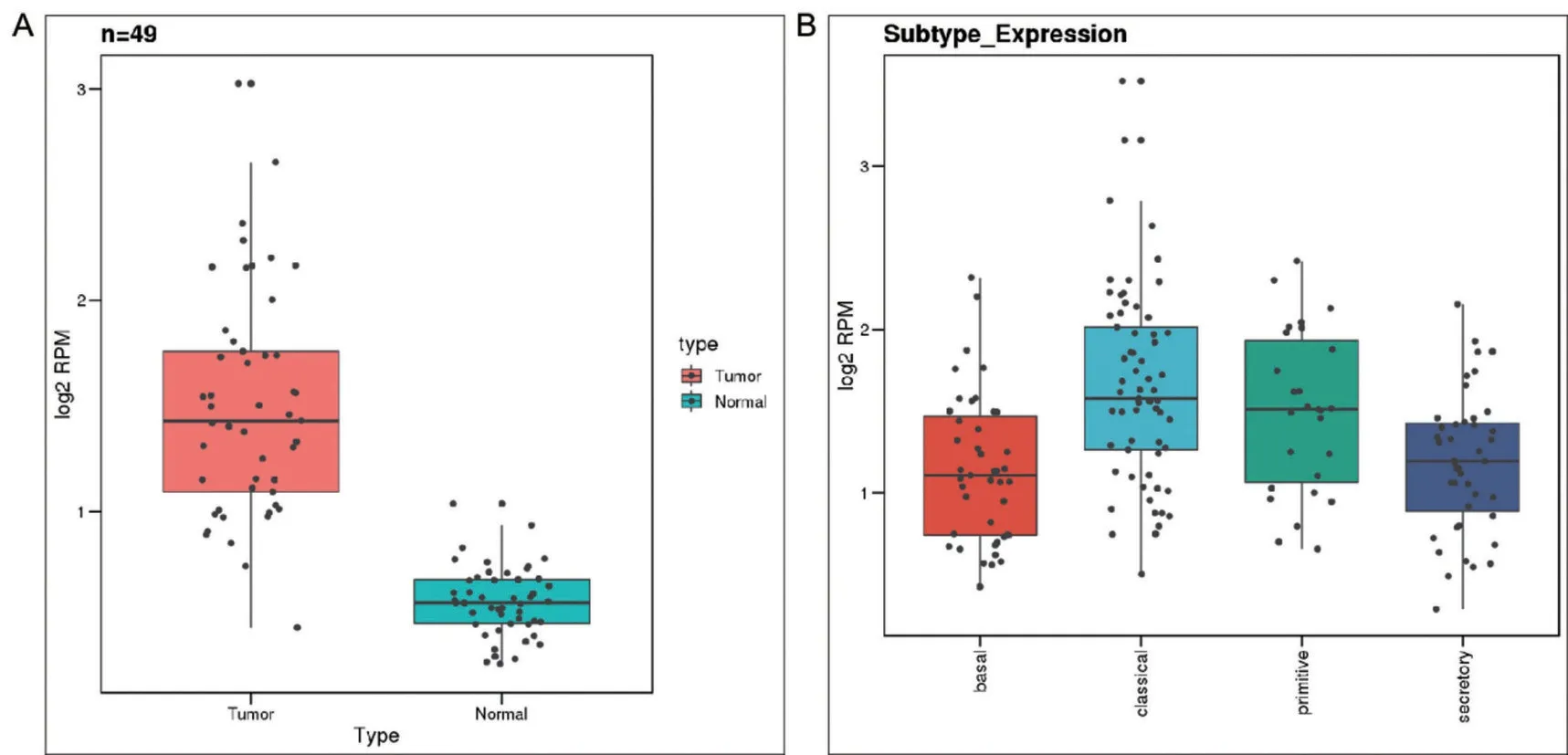

在eRic 数据库中查找在LUSC 组织中与BUB1B表达相关的eRNA,得到ENSR00000075512(15:40395501-40401501),基于eRic 数据库数据,ENSR00000075512在LUSC 中表达高于非癌组织(P<0.01),且在不同亚型中的差异表达具有统计学意义(P<0.01)(图5)。RT-qPCR检测ENSR00000075512在LUSC 细胞株H2170 及人正常肺上皮细胞系BEAS-2B中的表达(图6),结果显示,LUSC细胞中ENSR00000075512表达水平高于正常肺上皮细胞(t=-7.427,P=0.002),提示BUB1B和ENSR 00000075512可能通过相互作用参与LUSC发生发展。

图5 基于eRic 数据库ENSR00000075512在LUSC组织中表达

图6 ENSR00000075512在LUSC细胞株H2170和人正常肺上皮细胞系BEAS-2B中的表达

3 讨论

BUB1B 作为SAC 蛋白家族成员,在SAC 信号传导和着丝点与纺锤体微管的稳定附着中起着核心作用[8]。在多种癌症中的高表达以及促癌作用已经有多篇文献报道[4-10],Shin 等[11]和Park 等[12]也发现BUB1B 的低表达参与了结肠腺癌的发生和进展。由于癌症的发展机制十分复杂,涉及的分子机制非常多,BUB1B 在不同癌症中调节机制也不尽相同,如FoxM1 通过调节BUB1B 影响横纹肌肉瘤[5]和胶质母细胞瘤[6]的生物学行为;在肝外胆管癌中,JNKc-Jun 信号通路可能被BUB1B 调控[12];Qiu 等[7]的研究发现BUB1B在肝细胞癌中通过上调mTORC1 信号通路发挥致癌作用。目前尚无BUB1B 在LUSC中的差异表达及潜在分子机制的系统研究。

本研究通过对包含基因芯片和RNA 测序等的数据综合分析,同时结合RT-qPCR、IHC进一步验证BUB1B 在LUSC 中的表达情况,结果表明,BUB1B在LUSC 组织中的表达水平高于非癌组织;RTqPCR 结果显示,BUB1B在LUSC 细胞株H2170 中的表达高于肺正常上皮细胞系,IHC 实验证实LUSC 组织BUB1B 蛋白表达水平高于癌旁或正常肺组织,且BUB1B蛋白在原发肿瘤大小、临床分期中的表达差异具有统计学意义。上述结果提示,BUB1BmRNA 的高表达具有良好的区分LUSC 和正常肺组织样本的功能。

增强子是一类增强靶基因转录活性的DNA 顺式作用元件,可以不依赖距离和方向,通过形成染色体环来促进基因启动子的正确激活[13]。eRNA是从增强子转录的一种非编码RNA[14]。过去很长一段时间人们普遍认为eRNA 只是转录的副产物,但随着近些年对eRNA 的深入研究,eRNA 的许多功能已经被证明在乳腺癌[14-18]、膀胱癌[19-21]、T细胞急性淋巴细胞白血病[22]、头颈鳞癌[23-24]、肝细胞癌[25-28]等多种癌症中发挥作用。Zhang等[15]通过整合大规模患者样本和癌细胞系的多组学和药物基因组学数据,鉴定了相当数量的临床相关eRNA,建立了一个数据门户网站,即eRic,为研究eRNA 的表达情况、靶基因及其在肿瘤发生中的功能提供了全面的支持。通过eRic数据库,笔者得到与BUB1B表达相关的增强子ENSR00000075512,RT-qPCR 结果显示,ENSR00000075512在LUSC细胞株H2170中的表达高于肺正常上皮细胞系。以上结果提示在LUSC中ENSR00000075512和BUB1B可能存在调控关系并起到促癌作用。但二者具体如何对LUSC细胞起调控作用,尚有待通过体外、体内实验等其它实验方法进行进一步的研究。

综上所述,BUB1B在LUSC 组织中表达上调,可能促进LUSC的发生发展,BUB1BmRNA 的高表达具有良好的区分LUSC 和正常肺组织样本的功能,是一个具有潜在应用前景的预后生物标志物。后续研究将进一步探讨BUB1B 促进LUSC 发生发展的分子机制,有望为LUSC 的靶向治疗提供新的靶点和理论依据。