基于储层纵向非均质性的水力压裂裂缝三维扩展模拟

付海峰 才 博 庚 勐 贾爱林 翁定为梁天成 张丰收 问晓勇 修乃岭

1. 中国石油勘探开发研究院 2. 中国石油油气藏改造重点实验室3. 同济大学土木工程学院 4. 中国石油长庆油田公司油气工艺研究院

0 引言

我国致密油气、页岩油气、煤层气等非常规油气资源丰富且分布广泛[1-5],近年来随着勘探开发不断深入给储层改造技术发展带来巨大机遇与挑战[6-8],十三五期间中国石油集团有限公司平均年度水平井储层改造井数达到1 600口,2021年全年施工2 005口,创历史新高。另一方面针对层理、薄储层、强非均质性、构造应力等非常规储层地质特征,水力裂缝空间扩展形态复杂,研究认识不充分,严重制约了储层高效改造工艺技术优化,特别是在裂缝垂向扩展规律研究方面尤为突出。鄂尔多斯盆地致密砂岩气藏砂体孤立分散,厚度薄,前期虽然试验了大规模压裂,但由于缝高极易进入上下隔层,导致增产效果不理想、经济效益不高,矿场监测和应用实践明确了“适度规模、分压合求”[8-15]的改造技术思路,但在储层物性参数(砂体厚度、层间水平应力差、层间杨氏模量差)、施工参数与裂缝扩展规模的量化研究方面还缺乏系统认识。与此同时,在我国诸如渤海湾、四川、松辽盆地等页岩油气储层中[16-18],普遍存在厘米级交互层理,直接导致水力压裂缝高尺度受限,虽然近年来现场也探索了高黏液体与低黏滑溜水混合泵注模式,通过高黏流体大排量造主缝,低黏滑溜水注入沟通层理,但不同区块的改造效果差异较大。因此鉴于不同地质条件下储层纵向非均质性特点,亟需深入开展裂缝垂向扩展规律研究,量化明确影响因素,有效地指导工艺参数优化设计。

20世纪80年代,国内外学者针对水力裂缝垂向扩展机理开展实验研究,但受样品尺度、制备方法及实验成本的限制,以定性认识为主,例如Warpinski等[19-20]先后明确了影响缝高的三类主控因素即层间水平应力差、层理面强度和层间模量差异,Teufel等[21-22]对层理面强度进行了量化表征。2012年刘玉章等[23]开展了大尺寸岩样(762 mm×762 mm×914 mm)水力压裂实验,分析了施工流体黏度对缝高影响,揭示了高黏液体有利于促缝高的认识,但以上均是实验尺度。与此同时,近年来低成本数值模拟技术发展迅速,但考虑层理的全三维裂缝扩展模拟技术一直是业内研究难点。Gu等[24-29]利用位移不连续法、损伤力学方法、有限元法建立了考虑层理面滑移、滤失及层间模量影响的裂缝扩展模拟三维模型,可实现界面滑移条件下裂缝高度、宽度、压力以及裂缝形状的模拟计算。但层理面与水力裂缝相互作用采用了简化的解析方式求解,不能完全模拟层理面剪切、张开对水力裂缝扩展的影响。Tang等[30]利用位移不连续法建立了全三维多层理裂缝扩展模型,但受计算效率影响只考虑了两条层理面;张丰收等[31]基于三维离散格子法建立了考虑层理的实验尺度(300 mm×300 mm×300 mm)数值模型,进一步明确高黏流体、高排量注入有利于裂缝穿层扩展,并证实交替注入模式有助于提高裂缝复杂程度,但仍缺乏对现场工艺的量化指导。

为此,笔者基于离散格子理论,开展大尺度(76 cm×76 cm×91 cm)水力压裂物理模拟实验,优化建立室内到现场多尺度全三维水力压裂数值模型,同时考虑层间应力差异、层间杨氏模量差异和层理面发育密度,进而针对薄层致密气、多层理页岩气两类典型储层特征,开展现场尺度下水力裂缝空间三维扩展形态模拟及其影响因素分析,为非常规储层高效体积改造工艺技术优化提供参考依据。

1 压裂实验技术

大型水力压裂物理模拟实验系统[32]是开展水力裂缝起裂延伸机理研究最有效的技术手段,主要包括应力加载框架、围压系统、井筒注入系统、数据采集及控制系统和声波监测系统。其中应力加载框架采用环形结构,允许加载的岩样最大尺寸为762 mm×762 mm×914 mm,是目前国内压裂实验所能加载的最大样品尺度,可以有效降低边界效应和裂缝动态起裂效应带来的影响[33]。主要技术指标为:最大应力为69 MPa,层间最大应力差为14 MPa,完井方式为裸眼,裸眼段长度100 mm,压裂液黏度介于1~1 000 mPa·s,井眼压力82 MPa,井眼流量12 L/min,最大实时声发射监测通道数为24道。在此基础上,为了模拟非常规储层地质条件,建立了层理面胶结强度模拟和应力分层加载两项实验技术。

目前国内外普遍采用黏接、冷却、预制纸张等方式模拟天然裂缝[34],无法实现对节理面胶结性能的定量模拟,且垂向上水平应力采用单一通道加载,无法模拟储层上下隔层的应力遮挡情况。本实验通过浇筑人工样品并预制筛网的方式实现层理面胶结性能可控,基于实验室获得页岩强胶结层理的内聚力为6.4 MPa,内摩擦角为40.6°[35],因此本实验方法制备的人工弱面剪切强度(内聚力0.8 MPa,内摩擦角38°)模拟页岩层理面弱胶结强度适宜;在地应力加载方面,采用柔性加压方式,即在岩样表面与框架间放置1 cm厚度的中空加载板,通过内部流体加压,加载板膨胀后会与岩石表面完全接触,流体压力完全传递到岩石表面,最高应力可达69 MPa,与传统刚性加载[35]方式相比,克服了应力加载不均匀、垂向多层应力控制难度大的缺点。

2 数值模拟技术

2.1 三维离散格子理论

三维离散格子方法是基于离散元方法的简化黏结颗粒模型[31]。模型中岩石颗粒等效为有质量节点,颗粒间接触等效为节点间的弹簧连接。通过赋予弹簧抗拉强度和抗剪强度来模拟基质的抗拉和抗剪破坏,赋予弹簧法向刚度和剪切刚度来模拟颗粒拉压和剪切变形。流体在流体单元之间的管网中流动,流体单元位于两节点中间,连接相邻流体单元的流动通道为管道,多个连通的管道形成管网,新生微裂纹处生成的新流体单元将自动与已有流体单元连接并生成新的管道,同时也将更新流体网络。由于裂纹、滑移和节理张开、闭合等具有高度的非线性特征,模型使用显式差分方法进行求解计算,计算稳定性强,效率高,任意尺寸和方向的天然裂纹能在格子模型中进行插入计算。

每个节点由3个平动自由度和3个角度自由度构成,如下为平动自由度的中心差分公式:

为了消除计算过程中的不平衡力矩,需计算角速度(ωi),其计算公式如下:

通过节点的相对位移计算弹簧法向力和切向力的变化,即计算关系如下:式中表示t时刻i节点法向力,N;表示t时刻i节点法向速度,m/s;表示t时刻i节点切向速度,m/s;kN、ks分别表示弹簧的法向刚度和切向刚度,N/m。

当FN超过抗拉强度或FS超过抗剪强度时,弹簧发生破坏,因此弹簧破坏模式有拉伸破坏和剪切破坏两种,弹簧破坏后产生微裂纹,此时FN=0,FS=0。

预制裂纹和新生成裂纹(格子模型中网格破坏)在流体节点网络中通过管道相连接,用经典的润滑方程来描述管道内流体流动,管道从流体节点“A”到节点“B”的流量计算公式为:

式中q表示流体流量,m3/s;β表示无量纲修正参数;kr表示相对渗透率,无量纲;a表示裂缝宽度,m;μ表示流体黏度,Pa·s;pA、pB分别表示节点A和B处压力,Pa;zA、zB分别表示节点A和B处高度,m;ρw表示流体密度,kg/m3;g表示重力加速度,m/s2。

使用显式数值方法求解随时间变化的流动演化模型,在流体时间步Δtf中,压力增量Δp为:

式中Δp表示流体压差,Pa;Q表示单位时间内与节点相连管道的所有流量之和,m3/s;V表示节点处流体体积,m3;表示流体模量,Pa;Δtf表示流动时间步长,s。

2.2 数值模型建立及验证

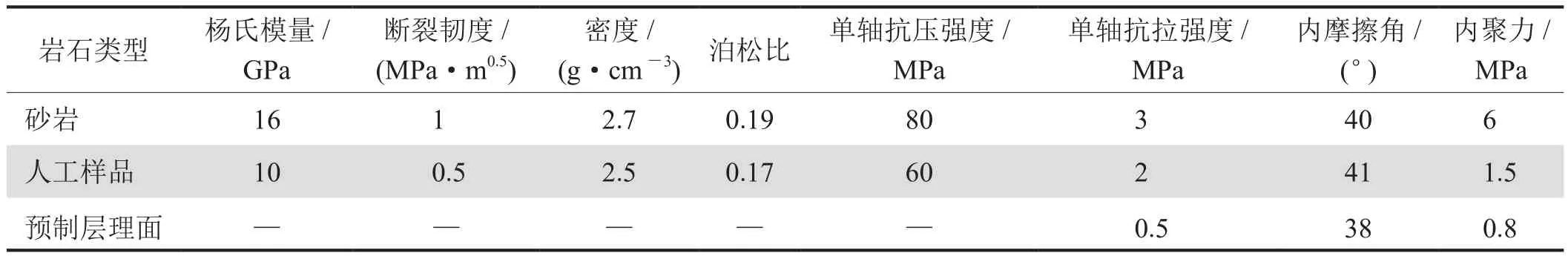

针对均质砂岩、分层应力加载砂岩和含层理人工样品开展三类水力压裂实验,建立了相应等尺度数值模型,岩石力学性能参数与压裂参数均与实验保持一致,如表1、2所示,最后将模拟结果与实验结果进行对比,以验证数值模型的可靠性。

表1 压裂实验岩石力学参数表

表2 压裂实验参数表

第1组均质砂岩压裂实验及模拟,优化砂岩Carter滤失系数为采用30 mL/min相同排量注入,累计注入15 min,模拟压力曲线与实验曲线误差小于10%,裂缝形态与最终实验裂缝结果相一致,如图1所示,裂缝半长尺度约350 mm。模拟结果表明,针对均质砂岩压裂,天然裂缝不发育、无层理和层间应力干扰条件下,压裂裂缝沿着最大主应力方向扩展,呈现单一、垂直径向裂缝形态,即经典Penny硬币模型。

图1 1号实验压裂及数值模拟结果对比图

第2组分层水平应力砂岩压裂实验及模拟,采用直井压裂,参考鄂尔多斯盆地致密气储层地质条件[12],模拟上下隔层与中间储层水平应力差异对缝高的抑制情况,储隔层厚度在岩石高度方向上均分。层间水平应力差值设置为7 MPa,采用线性胶液体。为了详细观察缝高扩展尺度,实验结束后沿着最大水平主应力方向,对岩样进行切片测量缝高,将不同切片处缝高绘制成面,得到水力裂缝三维空间形态图,如图2-a~b所示,结果表明裂缝高度由井筒向岩石两侧边界逐渐降低,同时井筒附近裂缝高度延伸出中间储层,整体呈现椭圆形态,与数值模拟结果(图2-c)具有一致性。为了进一步明确层间应力差对裂缝形态影响,开展了一组不考虑层间应力差条件下的数值模拟,其他条件与模型(图2-c)保持一致,如图2-d所示,裂缝垂向延伸不受控,呈现径向裂缝形态,与1号实验结果相似,可见7 MPa层间水平应力差值对缝高抑制作用明显。

图2 2号实验压裂及数值模拟结果对比图

第3组含层理人工样品压裂实验及模拟,采用水平井型设计,井筒上下两侧150 mm处分别设置两条600 mm×800 mm矩形水平层理,层理面力学强度低于人工样品和砂岩基质。为了研究层理面对裂缝高度延伸的影响,地应力场设置为走滑模式,压裂液采用低黏滑溜水体系(黏度为5 mPa·s)。模拟结果表明水力裂缝虽然在垂向上突破上下层理,但本组裂缝形态沿着水平方向扩展尺度更大,整体呈现椭圆形态,实验和数模结果分别如图3-a~b所示,裂缝形态相一致。同样,不考虑层理因素,其他条件不变,开展类比模拟计算,如图3-c所示,裂缝形态同样呈现与图1-b、2-d相同的径向裂缝形态特征,可见层理面对裂缝垂向延伸也起到一定的抑制作用。

图3 3号实验压裂及数值模拟结果对比图

通过开展上述3种不同类型大物模实验进一步验证了离散格子压裂数值模拟结果的合理性,并在此基础上针对致密气和页岩气两类不同地质条件建立现场尺度数值模型,并开展影响因素敏感性分析,为上述储层缝高改造工艺优化设计提供技术指导。

3 缝高敏感性因素分析

3.1 薄层致密砂岩气藏压裂缝高影响因素分析

3.1.1 薄层致密砂岩气藏压裂模拟方案

苏里格致密砂岩气藏具有砂体规模小,厚度薄、水平应力差大、脆性条件中等的特点,砂岩、泥岩交互,层理不发育,对裂缝纵向延伸控制作用小,在压裂过程中较小的储层厚度极易导致纵向缝高突破隔层。因此参考下石盒子组盒8段、山1段主力产层地质特征,建立现场尺度直井压裂数值模型,如图4所示,模型的基础力学参数及施工参数取值范围与现场条件一致,如表3、4,为了提升计算效率,本模型不考虑压裂液在基质中的流动,注入总液量不变,储隔层两向水平主应力差值均为8 MPa。重点聚焦于影响缝高延伸的储层厚度、垂向储隔层水平主应力差、储隔层杨氏模量差和施工排量、流体黏度等共计5类参数,每类参数分别考察3组水平值,累计11组模型。其中1号模型为基础模型,各类参数取中间水平值。为了便于分析,基于模拟结果,定义了裂缝有效扩展面积系数,即储层内裂缝扩展面积/裂缝扩展总面积。图4所示为模型示意图及模拟的裂缝穿层形态结果。

表3 模型1基本力学参数表

表4 各模型研究参数设计表

图4 致密砂岩多层压裂数值模型和三维裂缝形态主视图

3.1.2 薄层致密砂岩气藏压裂模拟结果分析

地质参数方面,分别设置储层厚度为5 m、10 m和15 m,储隔层厚度比分别为1∶2.5、1∶1、1∶0.5,模拟结果如图5所示。随着储层有效厚度增大,裂缝高度增加,缝长减小,但缝长变化幅度较缝高变化更为明显,裂缝面形态由椭圆形向长方形过渡,即裂缝长高比由2.20降低至1.68。裂缝在储层内有效扩展面积系数由38.99%大幅提高到91.9%。在1号模型基础上,分别设置储隔层应力差5 MPa和10 MPa,模拟结果如4、5号模型所示。随着层间水平应力差的增大,裂缝高度显著降低,裂缝长度明显增加,裂缝形态由圆形向长方形过渡,裂缝长高比由0.99提高到2.22。裂缝在储层内有效扩展面积系数由56.59%提高到78.83%。在1号模型基础上,分别设置隔层杨氏模量25 000 MPa、35 000 MPa,如模拟结果6、7号模型所示。随着隔层杨氏模量的增加,裂缝高度增大,长度减小,裂缝形态由窄长方形向宽长方形过渡,裂缝长高比由2.35降低为1.65。上述认识与部分学者的研究认识一致,当裂缝扩展进入储隔层后,较高的杨氏模量会促进缝高的延伸,矿场试验和前人研究也多次证实了上述认识[29],这是由于较高的隔层杨氏模量,导致缝宽较小,流体注入压力增大,在相同的注入液量下,会造成更高的裂缝延伸尺度。

在施工参数方面,分别设置施工排量为2 m3/min,6 m3/min,10 m3/min,流体黏度为 2 mPa·s,20 mPa·s,150 mPa·s,模拟结果如8~11号模型所示。随着施工排量的提升,裂缝高度略有增长,缝长方向减小明显,裂缝形态由长方形向椭圆形过渡,长高比由2.02降低为1.65,同时裂缝在储层内有效扩展面积系数由71%降低到65.84%。随着流体黏度的提高,缝高略有增加,但缝长减小的程度更明显,裂缝整体形态由长方形向椭圆形过渡,裂缝长高比由2.09降低为1.69,裂缝有效扩展面积系数由72%降低为60.96%。

图5 不同模型条件下的裂缝尺寸图

3.2 层理页岩储层压裂缝高影响因素分析

3.2.1 层理页岩储层压裂模拟方案

相比致密砂岩储层,四川盆地页岩气具有层理发育、构造应力强等特点[36-37],裂缝高度容易受层理限制,导致纵向上改造程度不理想,影响改造效果。因此,为了深入研究缝高延伸机理,参考四川盆地长宁—威远地区志留系龙马溪组页岩走滑应力构造特征,建立现场尺度多层理水平井压裂数值模型(50 m×50 m×30 m),如图6所示,模型的基础力学参数及施工参数取值范围与现场条件一致,如表5、6所示。为聚焦裂缝垂向扩展规律,提升计算效率,本模型仅考虑单簇裂缝扩展,不考虑压裂液在基质中的流动,注入总液量不变,不考虑储隔层两向水平主应力和杨氏模量差异。本部分重点关注影响缝高的构造应力、层理面间距、层理面强度和施工排量、流体黏度等共计5类关键参数,每类参数分别考察3组水平值,累计11组模型。其中1号模型为基础模型,各类参数取中间水平值开展,5类模型模拟结果均与1号模型进行对比。为了便于分析,定义了裂缝垂向扩展面积系数,即垂向上裂缝扩展面积/裂缝扩展总面积。图6为裂缝三维空间扩展形态侧视图。

图6 含层理页岩压裂数值模型和三维裂缝形态侧视图

表5 模型1基本力学参数表

施工参数方面,随着施工排量减小,如8号模型所示,水力压裂主缝缝高受层理控制较为明显,但与之前裂缝形态不同,本次低排量使得井筒上部第1层理面张开,又同时在局部穿过了该层理面。而随着施工排量增大,如9号模型所示,水力压裂主缝缝高穿层明显,裂缝高度突破了井筒上下4条层理面,虽然此模型裂缝垂向上有沟通层理迹象,但整体呈现垂直主缝“1”字扩展形态。根据流体流动方程,施工排量、黏度提高会产生较高的施工净压力,裂缝前缘到达层理面时,施工净压力在裂缝前缘产生更高的诱导拉应力,更容易导致层理面的剪切破坏以及基质破裂,因此裂缝更容易穿过层理面继续扩展。

表6 各模型研究参数设计表

3.2.2 层理型储层压裂模拟结果分析

在走滑断层模式下,随着垂向主应力减小,水力压裂受层理控制更为明显,如2号模型所示,压裂液开启井筒下部第3层理面,并在此层理面上规模扩展,呈现倒“T”字形态。导致井筒上下部裂缝非对称扩展的主要原因是模型层理面强度赋值采用高斯正态随机分布函数,层理面间的强度赋值不是完全一致。当水力裂缝与层理接触时,胶结强度弱的层理面会更容易先张开,包括4号、8号、10号模型的“T”字形态也是该原因。而随着垂向应力增大(3号模型),水力压裂主缝缝高穿层明显,裂缝高度突破了井筒上下4条层理面。根据摩尔库仑准则,垂向应力增大,层理面上发生剪切破裂的临界应力提高,裂缝更容易穿层扩展。

随着层理面发育程度提高,如4号模型所示,层理面距离减小至3.33 m,相较1号、5号模型,水力压裂缝高受层理的控制更为明显,分别在井筒上部第1和下部第3层理面处止裂。同时压裂液开启井筒上部第1层理面,并在此层理面上呈现规模扩展,呈现“T”字形态特征。随着层理面距离增大至10 m,如5号模型所示,相比1号和4号模型,水力压裂主缝缝高穿层趋势更为明显。这是由于较高的层理面发育密度加剧了单位储层厚度上的层理面剪切滑移程度,裂缝在层理面处的“钝化效应”[38]更加明显,裂缝扩展压力增大,导致了层理面开启。

随着层理面胶结强度减小,如6号模型所示,与1号模型相比,水力压裂缝高完全受控于井筒上下两条层理面,缝高仅为层理面间距(6 m),裂缝呈现典型的“工”字形态特征,即缝高未突破任何层理面,并造成了上下两条层理面张开。而随着层理面胶结强度的增大,如7号模型所示,水力压裂主缝缝高穿层明显,裂缝高度突破了井筒上下4条层理面,缝高达到22.5 m,为三组模型最大。根据摩尔库伦准则,层理面胶结强度增大,层理面发生剪切破裂的临界剪切应力增大,裂缝更容易穿层扩展。

随着流体黏度减小,如10号模型所示,与1号模型相比,水力压裂主缝缝高受层理控制更为明显,分别在井筒上部第1和下部第2层理面处止裂。同时压裂液开启井筒上部第1层理面,并在此层理面上呈现规模扩展,呈现“T”字形态特征。而随着流体黏度增大,如11号模型所示,水力压裂主缝缝高穿层明显,裂缝高度突破了井筒上下4条层理面。虽然此模型裂缝略有沟通层理迹象,但整体呈现垂直主缝“1”字扩展形态。

3.3 缝高敏感性分析

为了进一步明确薄层致密砂岩压裂缝高延伸规律及各因素影响程度,将裂缝高度和裂缝有效扩展面积系数统计并绘制图7。通过曲线对比可知,在1号模型基础参数条件下,影响裂缝扩展形态和造缝效率主控因素略有不同,扩展形态影响以储隔层应力差最为明显,其次为储隔层杨氏模量差异、储层厚度、流体黏度和施工排量。而对造缝效率影响则以储层厚度最为明显,其次为储隔层应力差、储隔层杨氏模量差异、流体黏度和施工排量。整体而言,工程因素影响程度要明显低于地质因素影响。本研究是以层间水平主应力差值5 MPa、储层厚度10 m、储隔层厚度比1、层间岩石杨氏模量比1为基准参数进行的对比分析,从1号模型穿层效果看,以缝高受控的长方形为主,而如果将层间应力差值降低,则工程参数影响程度会有所提升。

图7 不同影响因素条件下的裂缝延伸变化趋势图

为了进一步明确层理页岩储层压裂缝高延伸规律及各因素影响程度,将裂缝高度和垂向裂缝面积系数统计并绘制图8。通过曲线对比可知,在1号模型基础参数条件下,影响裂缝延伸形态和穿层效率主控因素以层理面胶结强度最为明显,其次影响因素依次为层理面间距(发育程度)、垂向应力、流体黏度和施工排量,但后四类因素对缝高影响程度基本相当。需要指出的是,本研究是以垂向应力和水平最小主应力差值(8 MPa)、层理面间距(6 m)、层理面胶结强度是基质的0.5倍为基准参数进行的对比分析,从1号模型穿层效果来看,仍然是以垂直裂缝形态为主,相对地质参数,工程参数影响程度要低,而如果将基准模型的整体地质参数降低,则工程参数影响程度会有所提升。

图8 不同影响因素条件下的裂缝延伸变化趋势图

4 施工设计讨论与建议

4.1 致密砂岩压裂施工设计讨论

苏里格薄层致密砂岩储层(盒 8 段、山 1 段)具有储隔层应力差异小特征[36],介于5~8 MPa,从模拟结果来看,在井筒附近缝高扩展进入上下隔层5 m,即裂缝高度的30%及裂缝面积的20%进入上下隔层,因此水力裂缝极易穿过储层进入隔层扩展。如何控制缝高过度延伸则是该类储层压裂工艺优化设计的关键问题,提出3条建议:①开展对储隔层厚度、层间杨氏模量和水平应力差异三类地质参数的精细评价,以“实现有效改造范围和体积最大化”为设计目标;研究表明储层厚度小于5 m,储隔层应力差小于10 MPa,隔层杨氏模量大于30 000 MPa时,裂缝在储层内的有效扩展面积系数普遍低于70%,甚至小于40%,提升裂缝在储层内有效延伸规模难度较大。②对于薄互层改造开展多层合压工艺技术论证,研究表明,在该类储层条件下,裂缝模拟高度在14~23 m,因此对于跨度小于20 m的多薄层可探索多层合压工艺,通过一缝穿多层的改造效果提升纵向剖面油气资源的有效动用。③在施工参数方面,采用适度施工排量和增加滑溜水比例策略,模拟研究结果表明,施工排量控制在6 m3/min以内时,裂缝高度变化幅度较小,有利于在储层内缝长方向延伸;现场实践也得到证实,施工排量超过6 m3/min时缝高易突破薄隔层遮挡。同时,当高黏流体变为低黏滑溜水时,缝高尺度虽然略有降低,但缝长方向增长明显,特别是黏度降低到20 mPa·s以内时,上述趋势更为明显。当前北美致密气压裂滑溜水比例已经达到80%~100%,因此在鄂尔多斯盆地致密砂岩气储层滑溜水应用比例还有进一步提升空间。

4.2 页岩压裂施工设计讨论

四川盆地志留系龙马溪组页岩储层部分地区,层理发育,走滑应力构造模式下裂缝垂向延伸受控明显,极大地降低了垂向改造程度。从模拟结果来看,呈现多种缝高受控形态,如何有效突破层理成为该类储层压裂优化设计的重要原则,提出4条建议:①加强地质力学研究,实现对三向地应力场量化评估。模拟结果表明,同为走滑构造模式,三向构造应力差值不同,导致裂缝穿层差异性较大,当垂向应力与最小水平主应力差值大于8 MPa,裂缝可实现穿层扩展,而当该差值小于4 MPa时,极易造成层理开启。②探索厘米级层理交互裂缝扩展模拟技术,提升缝高模拟准确性。模拟结果表明,当层理面发育密度由10 m/条降低到3.33 m/条时,裂缝高度减小一倍,而考虑到实际层理面呈现厘米级交互特征,裂缝高度会更小,因此亟需建立厘米级层理交互下压裂数值模型,提升页岩缝高预测准确性。③完井设计需要兼顾垂向改造程度与横向波及范围;页岩油气储层改造普遍采用长水平井分段多簇完井模式,单段簇数达到10~15簇,施工排量提升到12~18 m3/min,考虑到分簇射孔裂缝起裂效率,单簇裂缝有效进液排量大致介于2~6 m3/min,在施工总排量不变的情况下,单段完井簇数的增多降低了单簇裂缝进液量,不利于缝高方向延伸。④探索不同黏度流体“逆混合”泵注技术模式[30],即先注入高黏流体突破层理造主缝,实现缝高方向上有效延伸,后期注入低黏滑溜水激活与主缝相交的层理面,提高横向裂缝改造程度,从而实现储层三维空间有效改造。

5 结论

1)致密砂岩和页岩裂缝扩展形态具有显著差异。鄂尔多斯盆地致密砂岩压裂裂缝形态以圆形、椭圆、长方形为主,分别对应缝高不受控,缝高部分受控和完全受控三种情况;由于页岩层理面存在,压裂裂缝三维空间形态更复杂,裂缝垂向扩展分别呈现“1”“丰”“T”“十”和“工”共五种形态,裂缝面形态分别对应圆形、椭圆、半椭圆、长方形和非规则,对应缝高完全不受控、缝高略有受控、缝高部分受控和完全受控四种情形,其中“T”字半椭圆形和“十”字非规则复杂裂缝形态均属于缝高部分受控模式。

2)地质条件是致密砂岩和页岩中三维裂缝空间扩展形态主控因素。鄂尔多斯盆地致密砂岩以储隔层应力差和厚度差异影响最为明显,其次为储隔层杨氏模量差异、流体黏度和施工排量;针对走滑断层机制下页岩,以层理面胶结强度影响最为明显,其次为层理面间距(发育程度)、垂向应力、流体黏度和施工排量。因此针对目标区块,强化地质工程一体化研究,明确储层地质力学特征,是准确认识致密砂岩、页岩裂缝穿层形态,及优化压裂工艺设计的重要保障。

3)根据不同气藏地质特征应采用不同压裂工艺设计模式。薄层致密砂岩以控缝高为目的,采用适度施工排量,并增加低黏胶液或滑溜水等前置液使用比例,可控制缝高在不过度延伸前提下,实现横向扩展程度最大化;对于层理控缝高显著的页岩,以提高垂向改造程度为目的,可采用前置高黏液造主缝,后期低黏滑溜水沟通水平层理“逆混合”改造技术模式,提升储层垂向改造程度,同时激活与主缝相交层理面,最终实现储层三维空间有效改造。