手术治疗慢性严重痛风性关节炎的临床疗效研究

林小丰 梁磊

痛风(gout)是一种与嘌呤代谢紊乱及(或)尿酸排泄减少所致的高尿酸血症直接相关,由单钠尿酸盐(monosodium urate,MSU)晶体沉积所致的,以痛风性关节炎(gouty arthritis,GA)为突出临床特点的晶体相关性关节病。MSU 晶体沉积于关节及其周围,可触发强烈的炎症反应引起痛风性关节炎发作[1]。近些年痛风性关节炎的发病率明显上升,其患病率和经济发展程度、饮食结构以及医疗水平等因素相关。痛风石及痛风性肾病标志痛风性关节炎进入慢性期,痛风性关节炎一旦进入慢性期后,其治疗的依从性直接影响其治疗的效果及预后,有国外研究在比较多种慢性疾病患者的用药依从性后发现,痛风患者依从性仅为36%[2],而痛风石在痛风患者中的发病率约为12%~35%,痛风石累及关节后可造成关节面穿凿样改变,严重可出现病理性骨折,单纯药物治疗无法逆转或纠正其病理进程,外科手术的适时介入对于阻断或逆转关节局部病理进程有不可替代的作用[3]。本研究就本院18 例慢性严重痛风性关节炎治疗及随访,进一步分析讨论手术治疗在痛风性关节炎治疗中作用。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析大连市第五人民医院自2018 年1 月~2019 年12 月收治的18 例慢性严重痛风性关节炎患者,均符合2016 年关于痛风性关节炎急性发作分类诊断标准[4]。其中男16 例,女2 例;年龄35~72 岁,平均年龄(52.5±6.80)岁;病程8~20 年,平均病程(14±3)年;2 例为单发部位病变,16 例为多关节受累;受累部位包括双足第一跖趾关节、趾间、肘、踝、膝、腕、掌指关节和指间关节;入院时尿酸增高16 例,尿酸410~620 μmol/L,平均尿酸(598.36±97.80)μmol/L,尿酸正常2 例;关节症状包括受累部位周围局部皮温增高,皮色发红,关节明显肿胀,压痛明显,疼痛在夜间相对较重,拒按,有病灶破溃者可无疼痛症状,以及不同程度的关节功能障碍;关节X 线可见软组织肿胀影,穿凿溶骨性改变,其中2 例发生病理性骨折,10 例伴有不同程度的痛风性肾病。

1.2 治疗方法

1.2.1 手术治疗 手术时机选择在关节炎控制后,麻醉方式选择同其他外科手术。根据病变严重程度、部位以及周围皮肤情况选择手术治疗方式,主要为以下几种方式。

1.2.1.1 关节腔穿刺、引流 有3 例患者急性关节炎症状控制欠佳,因无法耐受非甾体抗炎药消化道副作用及秋水仙碱的毒性作用,采用关节腔穿刺抽吸、冲洗引流并注入糖皮质激素(长效复方倍他米松)后疼痛缓解。

1.2.1.2 关节镜下切除病变组织 病变未突破关节囊的单纯关节受累者选择关节镜下手术,包括膝关节、踝关节、肘关节等大关节,术中见混浊粘稠黄色关节液,内有白色絮状沉淀;滑膜绒毛增生明显,局部隆起突出关节面;软骨面不同程度破坏、缺损及毛糙。治疗上予以镜下切除病变组织,包括退变的软骨及增生滑膜。术后持续冲洗引流,治疗过程同化脓性关节炎。

1.2.1.3 切开手术 有痛风石,痛风石较大或有破溃者,以及存在关节破坏,有压迫症状、病变范围较广、骨质破坏严重等行切开手术,病变组织>5 处者予以分次手术。本组治疗方式类似手术切除良性骨肿瘤原则,评估创面情况,范围较大者,切除痛风石结晶及坏死组织,大量生理盐水彻底冲洗创腔;骨缺损患者予以干骺端骨同种异体骨粒混合充填。痛风石为白垩样颗粒,液化者呈石灰水样或牙膏样,见图1。

图1 术中痛风石

1.2.1.4 其他 对第一跖趾关节骨质破坏严重患者行Keller 's 手术,其他关节无法重建者行关节融合术。

1.2.2 围术期药物治疗 维持尿量>2000 ml/d,给予饮食及运动指导,早期进行功能锻炼,以最大限度恢复患肢功能为目标。除上述饮食、运动以及手术治疗外,术前2 周以上进行规律抗痛风药物治疗,包括非甾体抗炎药和(或)秋水仙碱抗炎控制症状;同时专科对症治疗伴发疾病,包括肾脏病、糖尿病、高血压、高脂血症。术后及出院后仍坚持规律应用控制痛风药物治疗。

1.3 观察指标 术后随访≥2 年,分析患者随访结果。

1.4 统计学方法 采用SPSS22.0 统计学软件进行统计分析。计量资料以均数±标准差()表示,采用t 检验。P<0.05 表示差异具有统计学意义。

2 结果

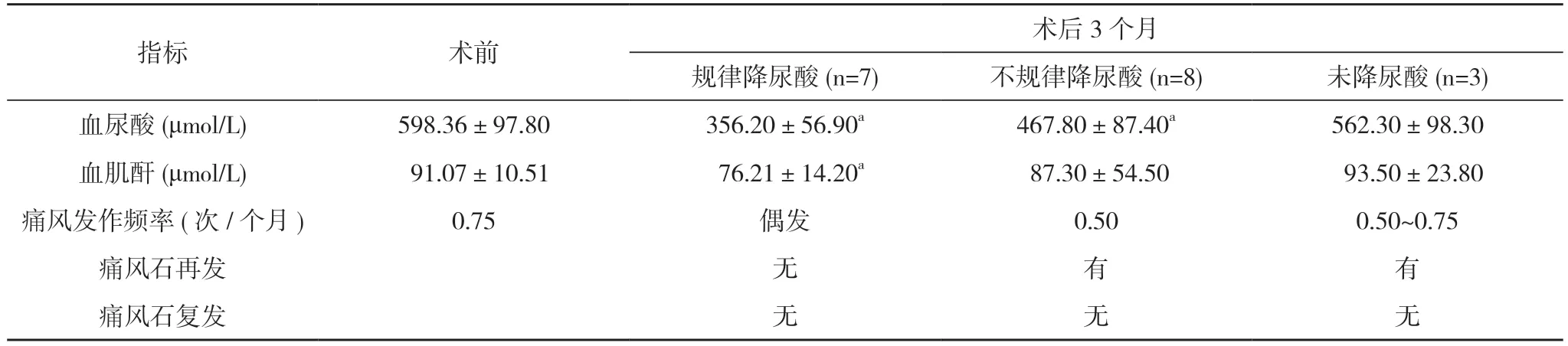

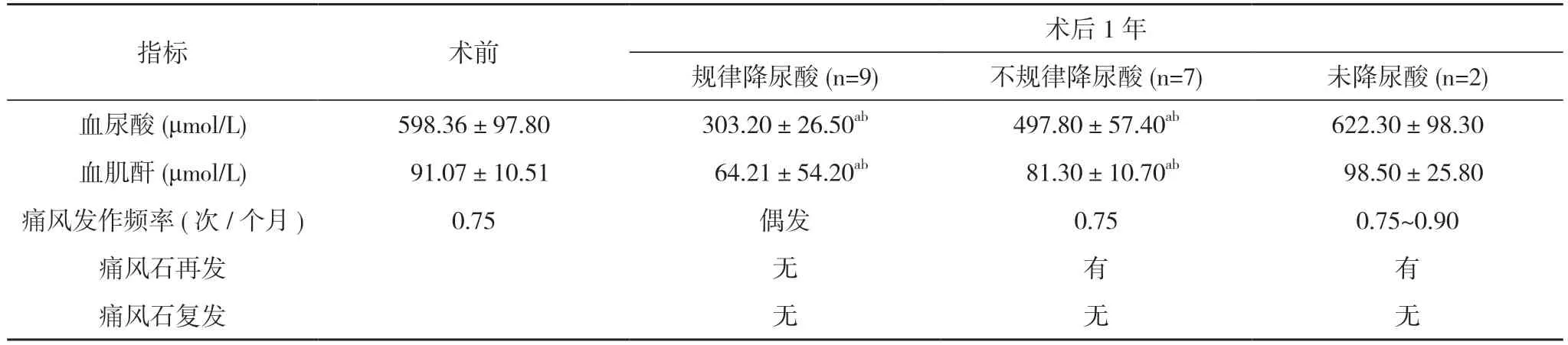

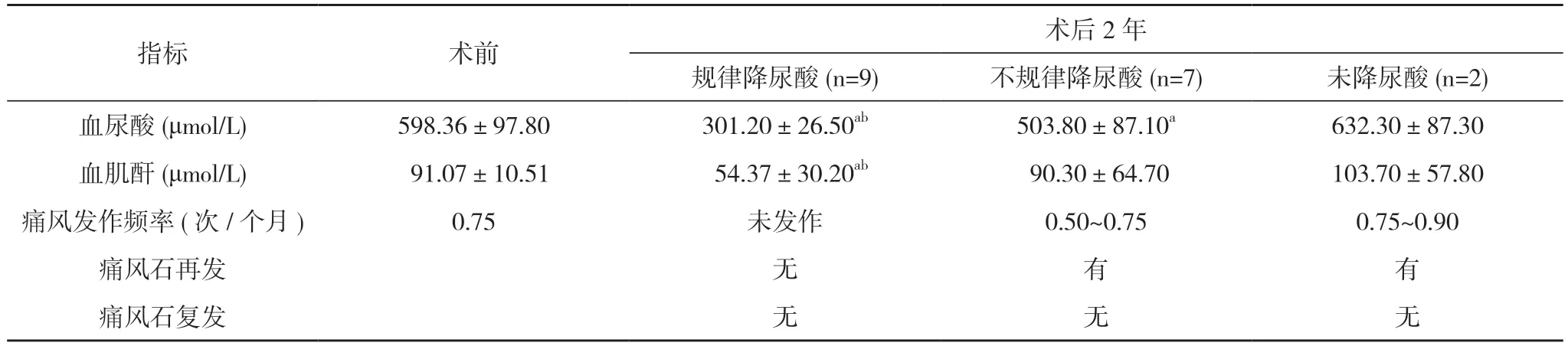

术后切口一期愈合16 例,2 例延迟愈合,拆除缝线局部冲洗后二期愈合。术后随访2.0~3.6 年,平均随访(2.8±0.5)个月;术后3 个月随访时血清尿酸水平较术前下降38%,3 例植骨术后12 个月愈合。手术部位痛风石无复发。术后3 个月,规律降尿酸患者血尿酸及血肌酐水平均较术前下降,差异具有统计学意义(P<0.05);不规律降尿酸患者血尿酸水平均较术前下降,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。术后1 年,规律降尿酸患者、不规律降尿酸血尿酸及血肌酐水平均低于术前及未降尿酸患者,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。术后2 年,规律降尿酸患者血尿酸及血肌酐水平均低于术前及未降尿酸患者,不规律降尿酸患者的血尿酸水平低于术前,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表3。规律降尿酸患者术后3 个月、1 年、2 年的痛风发作频率及复发、再发情况明显优于未降尿酸患者。

表1 18 例患者术前及术后3 个月随访资料比较()

表1 18 例患者术前及术后3 个月随访资料比较()

注:与术前比较,aP<0.05

表2 18 例患者术前及术后1 年随访资料比较()

表2 18 例患者术前及术后1 年随访资料比较()

注:与术前比较,aP<0.05;与未降尿酸患者比较,bP<0.05

表3 18 例患者术前及术后2 年随访资料比较()

表3 18 例患者术前及术后2 年随访资料比较()

注:与术前比较,aP<0.05;与未降尿酸患者比较,bP<0.05

3 讨论

痛风是嘌呤代谢障碍所致的一组异质性代谢性疾病,其临床特征是高尿酸血症及由此引起的反复发作的急性关节炎、慢性关节炎、关节畸形、痛风石、尿酸性尿路结石和间质性肾炎,严重可引起急性肾功能衰竭。慢性痛风性关节炎主要为痛风石形成、痛风性肾病等,痛风石常见于血液供应相对较少、温度较低的组织(如关节软骨、肌腱、韧带、滑膜、腱鞘、关节周围组织、皮下组织、骨骺等),也有报道见于特殊关节(如颈椎)[5]。慢性痛风性关节炎有关节组织被破坏,骨质侵蚀缺损,呈穿凿样或虫噬样改变,大约在初次发作后10 年左右[6,7],有的甚至可出现大面积溶解性骨损害和病理性骨折,需要术中行病理检查,进一步明确病情[8-10]。有研究表明最常见痛风石切除部位依次为肘、手、足、膝、踝关节处[11-13],痛风性滑膜炎是关节疼痛的主要原因,长期慢性反复发作的关节炎症可减轻局部神经末梢变性坏死以及病灶破溃病变组织溢出,进而减轻关节疼痛症状,但并不是病理进程的缓解[14-16],疼痛减轻后延长患者就诊时间,进入慢性难治性阶段。临床上发现用非手术治疗控制急性发作的痛风患者再次发作几率很高。因此长期有效的控制血尿酸水平才能预防痛风急性发作,故有研究表明痛风石应在发现时即降尿酸治疗,包括全身用药降低使血尿酸平稳下降,但痛风石一旦形成,即使规范降尿酸治疗,痛风石的减小速度也极其缓慢,此时外科痛风石处理可减少体内尿酸蓄积,同时对避免进一步关节结构破坏有积极作用[17-19]。本组病例的适应证:①痛风石病灶处滑膜形成或引发严重关节畸形,严重影响肢体功能及生活质量;②痛风石破溃或即将破溃者;③经过系统治疗难治性确诊患者,内科保守治疗效果欠佳,病情未控制,仍存在临床症状及影像学下痛风石及逐渐进展的组织破坏;④神经、血管、肌腱受压;⑤严重的全身多处痛风石沉积患者的减负治疗;手术主要目的为保留肢体活动,维持正常生活负重、行走等功能。与国外研究结果相同,手术治疗慢性痛风性关节炎虽然不能根治疾病,同时病程时间长手术也不能将晶体完全去除,但是外科手段可以恢复关节功能及外观,患者生活质量明显改善,减轻关节疼痛,缓解急性炎症,同时手术治疗对于减少机体的尿酸负荷、控制病情有积极作用[20-22]。手术治疗是局部的干预措施,全身药物应用在整个治疗过程中应坚持进行。本研究发现,术后经规律降尿酸治疗后患者痛风石再发及复发几率明显减低,同时肾功能及血尿酸平稳恢复,故术后及围术期即应开始规律降尿酸治疗及功能锻炼,并定期监测体内尿酸波动水平。此次通过随访发现,术后3 个月,也就是围术期患者血尿酸较术前有所下降,考虑手术治疗后可短期内减少体内尿酸值,故合适的手术时机是治疗严重慢性痛风性关节炎的必要手段,综合治疗共同达到全身缓解、维持关节正常功能具有积极作用。

综上所述,适时手术治疗可及时阻断局部痛风的病理进程,减轻机体总尿酸负荷,结合规律降尿酸等治疗,有利于提高患者的生活质量和改善其功能。