基于Andersen模型的河南省农村老年人养老方式选择意愿及其影响因素研究*

杨光媚,章如意,韦慧燕,万乐平,董海颖,梁笑笑,何燕△

(1.郑州大学公共卫生学院, 河南 郑州 450001;2.华中科技大学公共卫生学院)

河南省作为中国的人口大省,60岁及以上人口有1796.4万人,占18.08%,农村常住人口有4428.7万人,占44.57%[1]。河南农村地区老年人口数量庞大,大量农村青壮年劳动力外出务工,人口不断向城市迁徙,空巢老人逐渐增多,日益严重的空巢趋势弱化了传统家庭养老的功能,从而需要积极探索新型多元的农村养老服务方式[2]。近年来,已有学者针对农村老年人养老方式等相关问题进行了探究,然而多数研究仍是基于社会人口学角度,并将可能发生的影响因素直接进行研究,较少运用理论框架作为支撑,这会造成研究结果的分散性[3-4]。因此本研究以Andersen模型为理论基础,对河南省60岁及以上农村老年人养老方式选择意愿及影响因素进行调查,旨在提升农村老年人晚年生活质量,为探讨适合我国农村发展的养老服务体系提供参考依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象

本研究于2019年3月至9月对河南省60岁及以上的人群,采用多阶段整群分层随机抽样法,首先,根据地域分布选取河南省所有18个省辖市为初级抽样单位;其次,采用分层抽样方法,根据经济水平分为城市和乡镇进行抽样;最后,将抽样人群根据60~、70~、80~、90~岁四个年龄段比例分为4层,进行随机抽样。抽样单位为居民委员会或行政村。共回收问卷6094份,有效问卷5570份,有效回收率91.40%。将关键变量值缺失的数据删除,筛选出所属地为农村者,最终纳入4074例。

1.2 调查工具

采用我国民政行业制定的《老年人能力评估》(MZ/7039-2013)[5]问卷进行调查,问卷包括老年人基本信息表和能力评估表。调查内容主要包括三部分:①基本情况,包括年龄、性别、文化程度、婚姻状况、经济状况、医疗费用支付方式和患病情况等;②老年人能力状况,包括日常生活活动、精神状态、感知觉与沟通和社会参与四个方面;③养老方式需求情况,包括调查对象养老方式的选择意愿。

1.3 Andersen模型

本文以Andersen模型为理论框架[6](见图1),探究倾向特征(年龄、性别、婚姻状况、文化程度、退休前职业)、使能资源(月收入、居住情况、医疗费用支付方式)和需求因素(有无残疾、有无痴呆、慢性病、老年人能力状况)对农村老年人不同养老方式选择行为的影响,见图1。

1.4 统计学分析

采用EpiData3.1建立数据库、SPSS21.0进行数据分析。计数资料以率(%)表示;以χ2检验和多元Logistic回归分析养老意愿分布的差异及影响因素;以养老意愿为因变量,将倾向特征、使能资源、需求因素纳入回归模型,构建4个Logistic回归模型,进而比较三类因素的影响力。检验水准α=0.05。

模型I:Logit (Yi) = 倾向特征 + 使能资源 + 需求因素

模型II:Logit (Yi) =倾向特征 + 使能资源

模型III:Logit (Yi) = 倾向特征 + 需求因素

模型IV:Logit (Yi) =使能资源 + 需求因素

2 结果

2.1 一般情况

4074例农村老年人中, 年龄中60~69岁的占比最大,为2008例(49.3%);性别中女性占比较大,为2086例(51.2%);婚姻状况中已婚的占比最大,为3084例(75.7%);文化程度为文盲和小学的老年人占比较大,分别为1371例(33.7%)、1550例(38.05%);退休前有职业者占比较大,为2867例(70.4%);收入状况中月收入1000元及以下的占比最大,为2720例(66.8%);医疗费用支付方式中使用新型农村合作医疗保险者占比最大,为3488例(85.6%);居住情况中与配偶居住的占比最大,为2363例(58.0%);从健康状况来看,无残疾者、无痴呆者、慢性病患者占比较大,分别为3554例(87.2%)、3894例(95.6%)、2087例(51.2%);老年人能力状况中轻度、中度和重度失能老年人分别为1671例(41.0%)、249例(6.1%)和139例(3.4%)。

2.2 养老方式分布情况

4074例农村老年人中,将家庭养老作为首选方式的人数最多,为3430人(84.19%),其次是社区养老和机构养老,分别为413人(10.14%)、231人(5.67%)。根据不同人口学特征老年人群养老意愿分布情况显示,不同年龄、文化程度、婚姻状况、居住情况、失能程度、有无残疾、痴呆、慢性病和不同能力状况的农村老年人养老方式选择意愿比较,差异有统计学意义(P<0.05);而性别、退休前有无职业、月收入、医疗费用支付方式与养老方式选择意愿间无统计学意义(P>0.05),见表1。

2.3 影响养老方式选择因素logistic回归分析

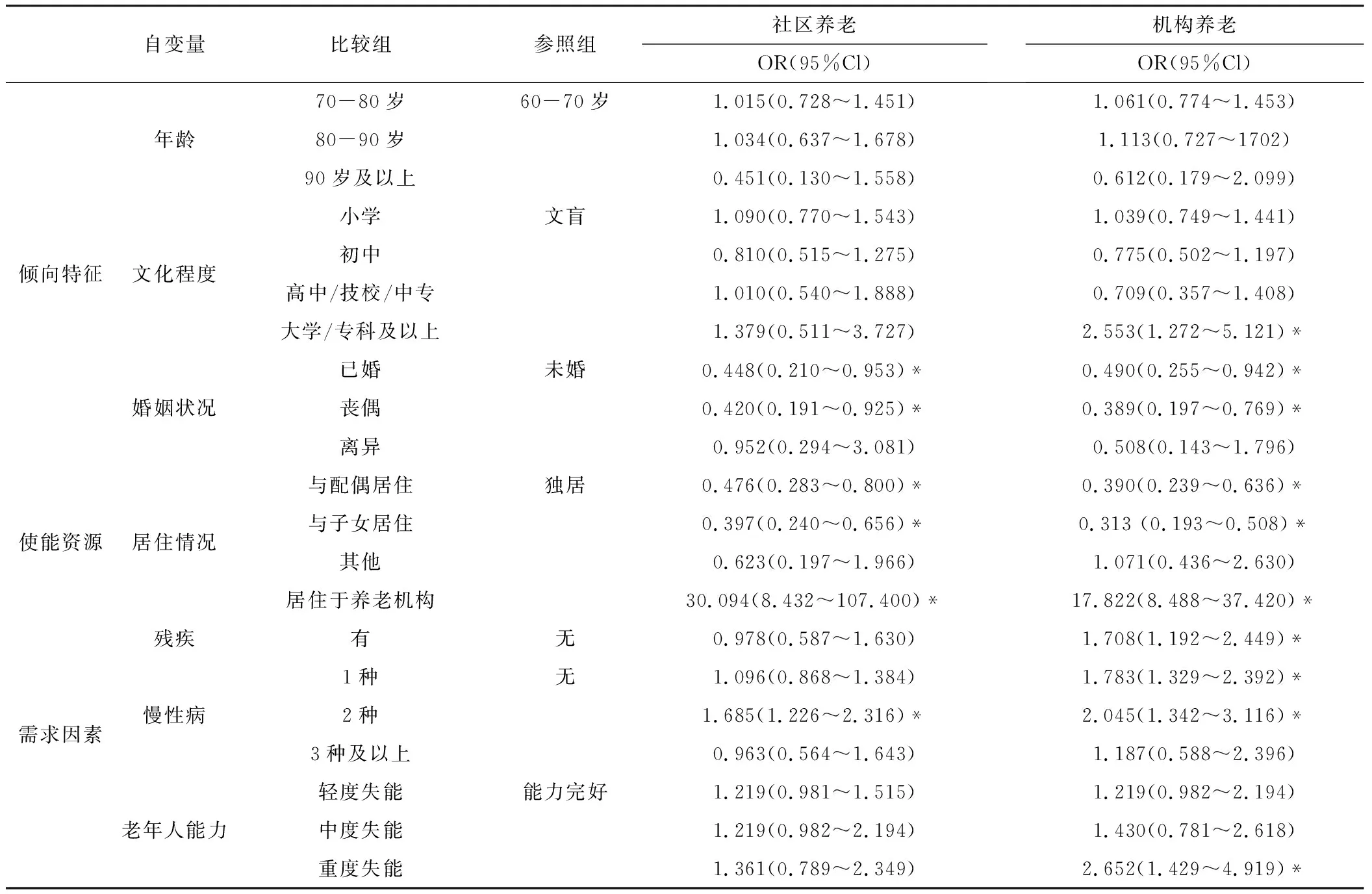

将养老方式作为因变量,以家庭养老为参照,将表1中P<0.05的因素纳入自变量,在Andersen模型的理论基础上构建Logistic回归模型,见表2。

表2 河南省农村老年人养老方式选择的logistic分析

在社区养老下的倾向特征中,婚姻状况(已婚:OR(95%Cl)= 0.448(0.210~0.953),丧偶:OR(95%Cl)= 0.420(0.191~0.925))、居住情况(与配偶居住:OR(95%Cl)=0.476(0.283~0.800),与子女居住:OR(95%Cl)= 0.397(0.240~0.656),居住在养老机构:OR(95%Cl)= 30.094(8.432~107.400))、患慢性病种数(2种:OR(95%Cl)=1.685(1.226~2.316)),影响是否选择社区养老。

在机构养老下的倾向特征中,文化程度(大学/专科及以上:OR(95%Cl)= 2.553(1.272~5.121))、婚姻状况(已婚:OR(95%Cl)= 0.490(0.255~0.942),丧偶:OR(95%Cl)=0.389(0.197~0.769))、居住情况(与配偶居住:OR(95%Cl)= 0.390(0.239~0.636),与子女居住:OR(95%Cl)= 0.313 (0.193~0.508),居住在养老机构:OR(95%Cl)= 17.822(8.488~37.420))、有无残疾(有:OR(95%Cl)=1.708(1.192~2.449))、患慢性病种数(1种:OR(95%Cl)= 1.783(1.329~2.392),2种:OR(95%Cl)= 2.045(1.342~3.116))、老年人能力(重度失能:OR(95%Cl)= 2.652(1.429~4.919))影响是否选择机构养老。

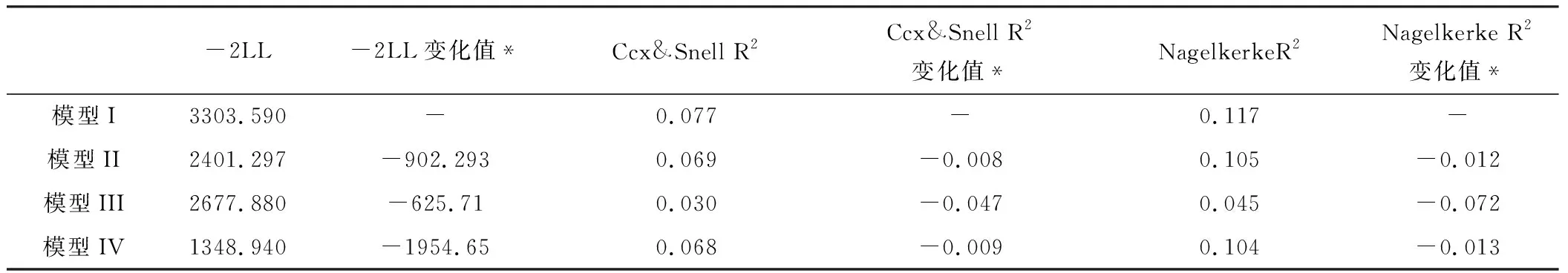

2.4 养老方式影响因素各模型预测概率及拟合优度

以不同养老方式为因变量,构建4个Logistic回归模型,各模型预测概率及拟合优度结果显示,与模型I相比,模型IV的-2LL的变化值及模型III的Ccx&Snell R2、Nagelkerke R2的变化值最大,表明倾向特征和使能资源对因变量的影响较大,需求因素次之,见表3。

表3 养老方式影响因素各模型预测概率及拟合优度

3 讨论

由于城乡在基础建设、医疗卫生状况和社会保障等方面的发展处于不均衡状态,农村养老方式和现状与城市存在较大差距。因此,本研究对农村老年人的养老方式选择意愿及其影响因素进行研究分析,为科学应对农村老龄化问题提供理论依据。

3.1 河南省农村老年人养老方式选择意愿

本研究结果显示,河南省农村老年人选择家庭养老的人数最多占84.19%,其次是社区养老和机构养老,分别占比10.14%和5.67%,说明多数农村老年人更愿意选择家庭养老,这与现有的研究结果相同[7-8]。一方面可能是受到传统观念的影响,大多数老年人更希望能够与配偶、孩子一起度过晚年,对亲情的依赖性较强。另一方面可能是由于农村地区经济发展较为落后,家庭平均收入较低,无法投入过多的资金赡养老人,从而大部分老年人主要在家庭中进行生活照料。农村老年人对机构养老选择意愿的占比最少,这与经济发达地区的研究结果不尽相同[9]。这可能是因为经济发达的地区,政府对机构的资金投入量大,重视养老工作的建设,且当地居民对机构养老的认知较好,对机构养老的接受度较高。

3.2 不同因素对河南省农村老年人养老方式选择意愿的影响

3.2.1 Andersen模型在农村老年人养老方式选择意愿的影响分析中的应用

我国在对养老意愿的研究中,多将可能发生的影响因素直接进行研究,未将其分类比较或较少运用理论模型作为框架,只是对各影响因素加以简单的描述,这会造成研究结果的分散性[10-11]。本研究以Andersen模型为理论框架,对河南省农村老年人的养老方式选择意愿进行研究,能更好地归纳影响农村老年人选择养老方式的因素,并根据这些因素对农村老年人的养老问题提供针对性建议。此外本研究对四个假设模型的影响力进行了分类比较,结果发现倾向特征和使能资源对因变量的影响较大,这可以为今后养老服务的重点提供方向。

3.2.2 农村老年人养老方式选择的相关影响因素

(1)倾向特征

本研究结果显示,婚姻状况是影响老年人养老意愿的因素,这与李贝[12]等人的研究结果相似,但其研究并未描述具体的婚姻情况。本研究认为丧偶或已婚农村老年人更倾向于选择家庭养老,分析原因可能是由于已婚的老年人更习惯家人的陪伴,希望持续获得家人在生活中的照料,不愿意重新接触新的生活方式;丧偶的老年人缺失家庭的温暖,不愿意再次经历孤独,希望在家庭中获得精神慰藉。文化程度是影响农村老年人选择养老方式的另一因素,这与韩杨[13]等人的研究相似,分析原因可能是由于文化程度高的老年人更容易接纳新事物,同时对养老有更高的需求,机构养老和社区养老作为一种较新的养老观念,能够被文化程度高的老年人所接受并能满足老年人的多重需求。

(2)使能资源

研究结果显示,居住情况会影响老年人养老方式选择意愿,这与孙兰英[14]的研究结果相似。这可能是由于长期与家人居住的老年人更依赖家庭,与配偶、子女一起吃住生活,可以得到更多的精神陪伴。但与杨善华[15]等人的研究略有不同,分析原因可能是由于研究对象不同,杨善华等人针对的是北京市的老年人,而本研究主要针对河南省农村地区的老年人,北京地区经济较发达,北京市老年人较河南省农村地区的老年人接受的环境,学识、认知不同,因此会产生略微的差异。

(3)需求因素

卢珊[16]等人在研究中认为身体健康状况是影响对养老方式选择的重要作用,这与本研究结果基本一致,但对于健康状况本文主要讨论了患慢性病、身体残疾及不同等级能力状况的老年人,这些老年人更倾向选择机构或社区养老。分析原因可能是由于城乡医疗卫生水平差距明显,农村家庭中很难满足老年人的护理需求,对于患有慢性病、残疾和能力状况较差的老年人,养老机构可以为其提供专业的医疗服务和卫生资源。

3.2.3 促进河南省养老服务发展的建议

河南省农村老年人更倾向于选择家庭照护,主要是受传统观念的影响,患病及行动不方便的老年人为接受便捷的医疗服务,更倾向选择机构养老。同时,婚姻状况、学历、居住情况、慢性病、残疾和老年人能力状况是影响老年人老方式选择意愿的因素。

因此政府应引导人们转变传统的养老观念,倡导社会化养老方式,在家庭养老的基础上,探索出适合我国农村地区的多元养老模式,让老年人可以依据自身情况选择适合自己的养老方式。政府还应普及社区养老及机构养老的概念,让老年人了解这些机构及社区养老,从心底接受新型养老方式。同时政府应加大对养老方面资金的投入,缓解农村地区、低收入家庭的压力,努力实现“老有所养”。

综上所述,本研究基于Andersen模型,从整体探讨了各类影响因素,并进行了研究分析,但仍存在一些不足之处:本研究的研究对象仅限于一个省份的农村老年人,研究结果具有一定的地域局限性。虽然研究结果外推存在局限性,但仍可以对其他省份起到参考价值。之后可以扩大研究人群的范围,开展不同地域或经济区域老年人养老现状的广泛调查,使结果更加可信。