高分辨率磁共振成像辅助腹腔镜低位直肠癌手术的效果分析*

梁良,傅丽晖,王波,冯盼盼,李琪

(宁波市医疗中心李惠利医院1.影像科;2.普外科,浙江 宁波 315041)

直肠癌是临床普外科常见的恶性肿瘤之一,具有较高的发病率和死亡率,且由于直肠与肛门相连,病变极易累及肛门组织,多数为低位直肠癌,临床表现为便血、大便次数增多、肛门坠胀和里急后重等,需要及时治疗,以获得较佳的疗效与预后[1]。临床中,治疗低位直肠癌的主要方式为手术治疗,传统的开腹手术具有较好的临床疗效,但患者所受创伤巨大,且术后有明显疼痛感,恢复缓慢[2]。腹腔镜手术因其创伤小、美观,且术后恢复较快,被广泛应用于临床,患者术后疼痛减轻,恢复较快,更易被患者所接受[3]。但无论是开腹手术还是腹腔镜手术,患者术后失去肛门均会影响正常排便,影响了其正常生活。近年来,人们对保留肛门提出了更高的要求,保肛手术在临床中应用范围越来越广,但手术风险较大,需要对患者病情有确切掌握,才能获得较佳的手术效果[4]。高分辨率磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)是一种可重复、易操作,且使用范围十分广泛的诊断方法,其具有较高的软组织分辨率和高空间,检查过程中采用T2WI 成像,与肠管走行平行、垂直,视野相对较小,但能够多方位和多序列成像,可将肠外和肠腔浸润情况清晰地显示出来,有助于更精准地实施手术,提高安全性,改善预后[5-6]。高分辨率MRI具有无创性和高准确性,且软组织分辨率高,可多方位成像,能够帮助医师了解直肠癌患者的肿瘤大小、形态、生长方式和分期等信息,对临床治疗有一定的指导意义。本研究分析了高分辨率MRI辅助腹腔镜低位直肠癌手术的效果,以期为临床治疗提供参考。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性分析2018年1月-2020年1月本院收治的118例低位直肠癌患者的临床资料,均采用腹腔镜手术治疗。术前行高分辨率MRI 检查的为MRI 组(n=52),术前未行高分辨率MRI 检查的为非MRI 组(n=66)。MRI组中,男29例,女23例,年龄37~81岁,平均(56.23±3.92)岁;非MRI组中,男37例,女29 例,年龄35~80 岁,平均(57.49±4.08)岁。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。见表1。

表1 两组患者一般资料比较Table 1 Comparison of general data between the two groups

纳入标准:①经临床诊断为低位直肠癌者;②年龄≥18 周岁者;③于本院顺利完成腹腔镜低位直肠癌切除保肛术者;④术前无远处转移灶者;⑤术前未行新辅助治疗者;⑥预计生存期≥3个月者;⑦临床资料和随访资料均完整者。排除标准:①合并其他影响肛门功能的肛肠疾病者;②合并严重心血管疾病或肝肾功能不全者;③合并免疫系统疾病或急慢性疾病者;④中途转院或资料不完整者。

1.2 方法

1.2.1 高分辨率MRI 检查使用3.0 T超导MRI扫描仪(型号:Signa HDxt 3.0T;厂家:美国GE)进行检查,检查前禁食禁水6 h。斜轴位DWI,TE 90 ms,TR 2 000 ms,层间距1 mm,层厚6 mm,b=0 s/mm2,800 s/mm2;冠状 位T2WI,TE 90 ms,TR 5 000 ms,层间距1 mm,层厚3 mm,最小扫描视野18 cm;轴位T1WI,TE 70 ms,TR 600 ms,层间距1 mm,层厚6 mm;轴位T2WI,TE 90 ms,TR 5 000 ms,层间距1 mm,层厚3 mm,最小扫描视野18 cm;肛门括约肌冠状位T2WI,TE 95 ms,TR 5 000 ms,层间距1 mm,层厚3 mm,最小扫描视野20 cm;增强扫描,以2 mL/s经静脉注射0.2 mmol/kg钆喷酸葡胺,扫描视野为16 cm×16 cm~20 cm×20 cm。采用小视野高分辨率成像,以获得最佳直观图像。

1.2.2 图像分析由本院经验丰富的1名主任医师和1名副主任医师采用双盲法分析图像,以两人意见一致为主。

1.3 观察指标

以术后病理检查结果作为金标准,比较高分辨率MRI 检查对腹腔镜低位直肠癌手术患者T 分期、N 分期和环周切缘受累的诊断效果,并比较两组患者围手术期各指标和排便情况。

1.3.1 T 分期黏膜下层受侵为T1期;肌层受侵为T2期;浆膜下或无腹膜被覆的直肠周围组织受侵为T3期;浆膜层被穿透或其他组织/器官受侵为T4期。

1.3.2 N 分期无区域淋巴结转移为N0期;存在1~3个区域淋巴结转移为N1期;存在≥4个区域淋巴结转移为N2期。

1.3.3 环周切缘观察环周切缘是否受累。

1.3.4 围手术期及排便情况记录围手术期及排便情况。其中,手术时间为开始实施麻醉至逐层关闭切口的时间,术后第1次排便时间为患者苏醒至首次排便的时间,日排便次数为凌晨0 点至次日0 点内的排便总数。

1.4 统计学方法

选用SPSS 22.0 软件包分析数据,计数资料采用例(%)表示,组间比较行χ2检验,正态分布的计量资料采用均数±标准差(±s)表示,组间比较行t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

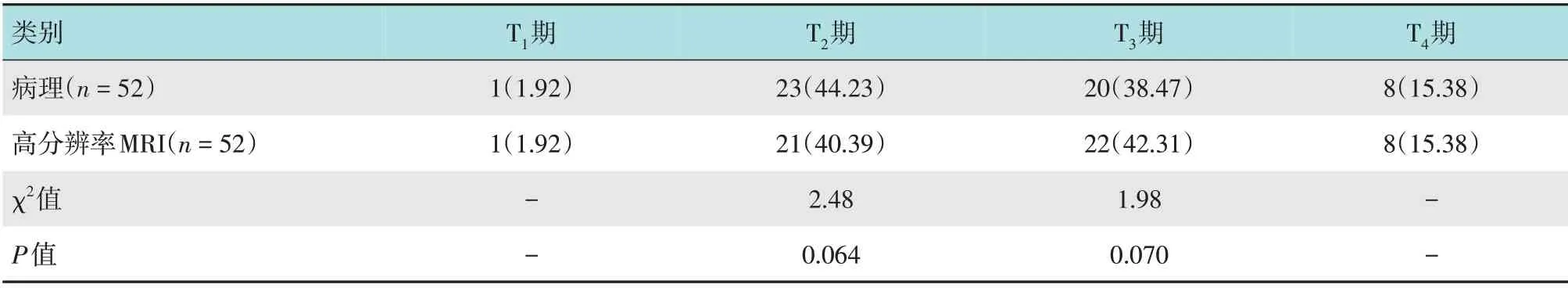

2.1 高分辨率MRI对T分期的诊断

高分辨率MRI对T分期的诊断率为84.62%(44/52)。其中,对T1期和T4期的诊断正确率为100.00%;21例T2期患者中,诊断正确率为85.71%(18/21),误诊的3例为T3期,为过低分期;22例T3期患者中,诊断正确率达77.27%(17/22),误诊的5例为T2期,为过高分期。见表2。

表2 高分辨率MRI对T分期的诊断 例(%)Table 2 High-resolution MRI diagnosis for T staging n(%)

2.2 高分辨率MRI对N分期的诊断

高分辨率MRI 对N 分期的诊断率为73.08%(38/52)。其中,24 例N0期患者中,诊断正确率达66.67%(16/24),误诊的8 例为N1期,为过低分期;21 例N1期患者中,诊断正确率达71.43%(15/21),误诊的6例为5例N0期(过高分期)和1例N2期(过低分期);7 例N2期患者中,诊断正确率达100.00%。见表3。

表3 高分辨率MRI对N分期的诊断 例(%)Table 3 High-resolution MRI diagnosis for N staging n(%)

2.3 高分辨率MRI对环周切缘受累的诊断

高分辨率MRI 对环周切缘受累的诊断率为94.23%(49/52)。其中,对环周切缘未受累与环周切缘受累的诊断正确率达100.00%。见表4。

表4 高分辨率MRI对环周切缘受累的诊断 例(%)Table 4 High-resolution MRI diagnosis for peripheral margin involvement n(%)

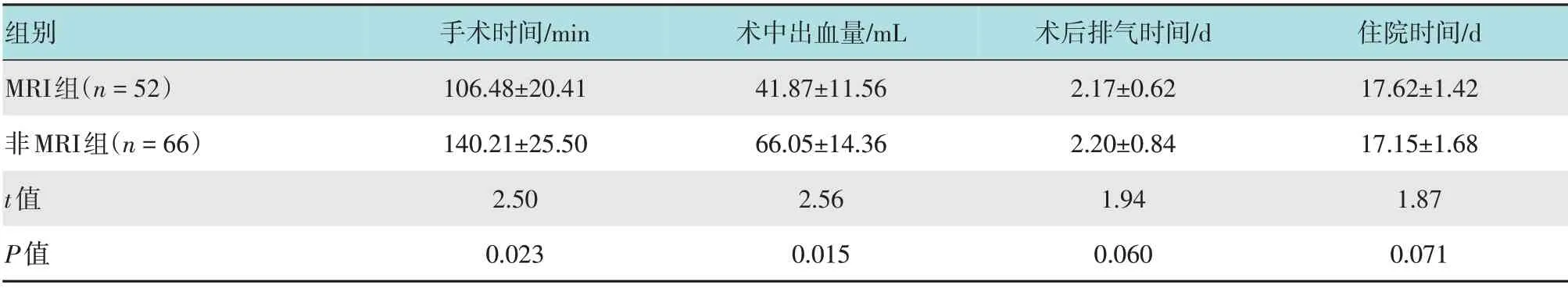

2.4 两组患者围手术期各指标比较

MRI组患者的手术时间短于非MRI组,术中出血量少于非MRI组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表5。

表5 两组患者围手术期各指标比较 (±s)Table 5 Comparison of perioperative indexes between the two groups (±s)

表5 两组患者围手术期各指标比较 (±s)Table 5 Comparison of perioperative indexes between the two groups (±s)

组别MRI组(n=52)非MRI组(n=66)t值P值手术时间/min 106.48±20.41 140.21±25.50 2.50 0.023术中出血量/mL 41.87±11.56 66.05±14.36 2.56 0.015术后排气时间/d 2.17±0.62 2.20±0.84 1.94 0.060住院时间/d 17.62±1.42 17.15±1.68 1.87 0.071

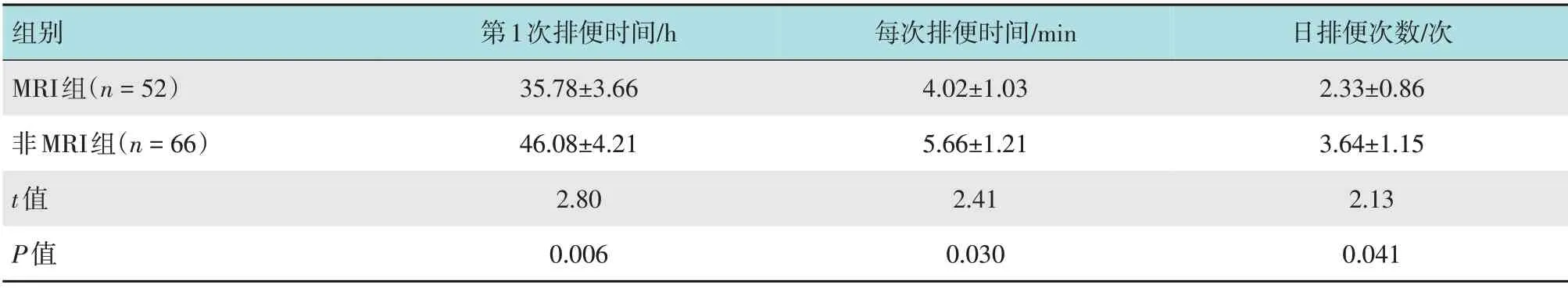

2.5 两组患者排便情况比较

MRI组患者的第1次排便时间和每次排便时间短于非MRI组,日排便次数少于非MRI组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表6。

表6 两组患者排便情况比较 (±s)Table 6 Comparison of defecation between the two groups (±s)

表6 两组患者排便情况比较 (±s)Table 6 Comparison of defecation between the two groups (±s)

组别MRI组(n=52)非MRI组(n=66)t值P值第1次排便时间/h 35.78±3.66 46.08±4.21 2.80 0.006每次排便时间/min 4.02±1.03 5.66±1.21 2.41 0.030日排便次数/次2.33±0.86 3.64±1.15 2.13 0.041

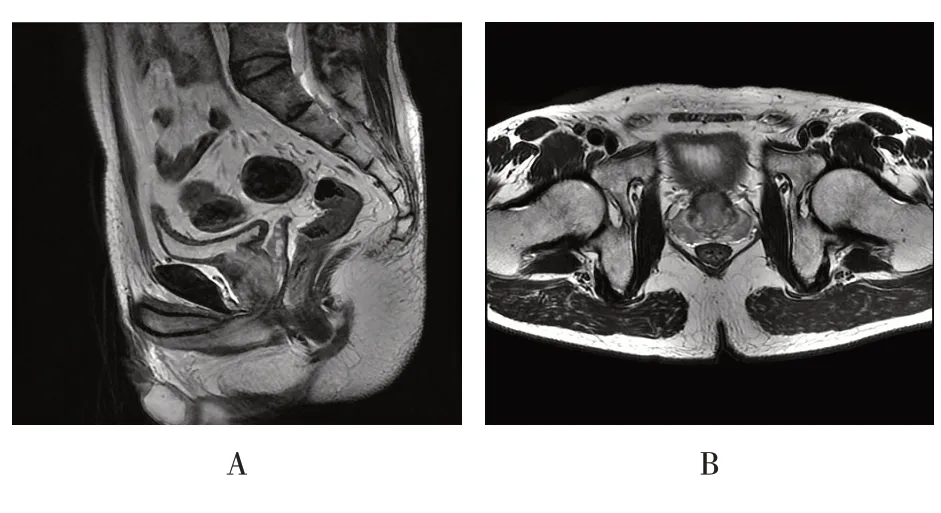

2.6 典型病例

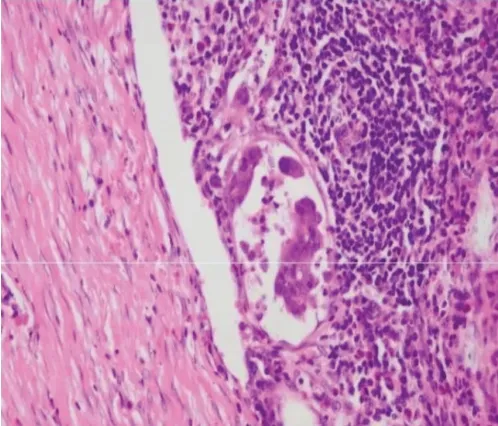

患者男,58 岁。低位直肠癌,高分辨率MRI 矢状位可见系膜多发明显强化肿大淋巴结(图1A),高分辨率MRI 横轴位显示:肿瘤不均匀强化(图1B),多见直肠系膜血管影。术后病理诊断为T3期,可见肿瘤侵犯括约肌间隙,且距肛提肌1 mm以内(图2)。腹腔镜手术中括约肌间沟分离步骤见图3。

图1 高分辨率MRI检查Fig.1 High resolution MRI

图2 病理学检查(HE×400)Fig.2 Pathological examination(HE×400)

图3 腹腔镜下括约肌间沟分离Fig.3 Separation of sphincter sulcus under laparoscopy

3 讨论

既往有学者[7]指出,直肠癌的发生与基因遗传、社会环境和饮食习惯等密切相关,手术治疗是主要方式,但由于低位结肠癌患者的解剖位置特殊,手术难度较大。传统的开腹手术创伤较大,且并发症多,术后恢复缓慢。近年来,随着微创技术的进步,腹腔镜设备越来越精细,在临床中应用广泛,其不仅能够扩大术中视野和视角,减少狭窄骨盆产生的空间限制,还能够将骶前解剖层次及周围神经、血管、组织和器官等结构清晰地显示出来,帮助术者寻找解剖层面和手术入路,避免造成不必要的损伤。与传统手术相比,腹腔镜低位直肠癌手术可减少患者术后并发症的发生,加之患者对保肛有要求,腹腔镜下直肠切除保肛手术亦在临床中逐渐应用,被广大患者和临床医师所接受[4,8]。但腹腔镜手术需要准确选择手术入路,确保将包含脏层筋膜的肠系膜完整切除,术野要清晰,避免对盆腔神经造成损伤[9]。高分辨率MRI技术具有较高的信号强度和较大的信噪比,能够有效缩短图像的获取时间,且具备较佳的软组织分辨率,对直肠癌患者局部情况的评估和手术实施有重要指导意义[10-11]。本文分析了高分辨率MRI辅助腹腔镜低位直肠癌手术的效果,以期为临床治疗提供参考。

对直肠癌患者实施保肛手术的前提是确保根治性切除,术后局部复发与手术切除范围密切相关,是否保肛与患者术后复发和长期生存率无明显相关性。因此,建议:对低位直肠癌患者尽可能实施保肛治疗[12]。肿瘤累及侧切缘和远、近切缘是直肠癌患者局部复发的预测因子之一,实施保肛手术应严格遵守TME 的原则,将直肠系膜完整切除,并以远、近切断和环周切缘情况对手术安全性进行判断[13]。因此,术前准确判断肿瘤累及范围,对手术顺利开展和获得较佳预后有重要意义。通过术前高分辨率MRI 检查,能够帮助医师选择手术方法,界定手术范围,初步判断是否能够根治性切除肿瘤和实施保肛治疗,可帮助患者在保肛术后获得较佳的预后,提高生活质量。本研究显示,高分辨率MRI对T分期、N分期和环周切缘受累的诊断准确率均较高。考虑原因为:高分辨率MRI具有较多的成像参数,且信息丰富,对于软组织的对比度和分辨率较高。因此,医师能够通过高分辨率MRI检查,对肿瘤位置进行准确判断,进而准确评估肿瘤浸润深度、直肠系膜距离、环周切缘、盆腔侧壁淋巴结及系膜淋巴结是否转移等情况,从而帮助医师术前明确患者T分期。在腹腔镜治疗直肠癌的手术中,使用高分辨率MRI辅助诊断和治疗,可获得有效的术前信息,为术中治疗及术后预测提供帮助。

本研究显示,术前行高分辨率MRI能缩短手术时间,减少术中出血量,缩短第一次排便时间和每次排便时间,减少日排便次数。通过高分辨率MRI 检查,能在术前清晰判断淋巴结情况,彻底清除淋巴结,获得肿瘤远端正常肠端的安全距离,并依据肿瘤扩散转移规律,确保直肠切缘与肿瘤下方距离能够满足切缘阴性的要求[9]。同时,借助高分辨率MRI检查,可较好地分辨神经血管,避免术中对腹腔神经丛造成损伤,利于术后恢复。

综上所述,高分辨率MRI能够较好地诊断低位直肠癌患者的T分期、N分期和环周切缘受累情况,缩短腹腔镜的手术时间,减少术中出血量,改善术后排便情况。