基于新高考“素养为本”的高中化学教学实施探讨

吕宝兰,张晓明,杨水金

(1.湖北师范大学 化学化工学院,湖北 黄石 435002;2.湖北省黄石二中,湖北 黄石 435002)

2017年,中共中央、国务院印发《关于深化教育体制机制改革的意见》指出:“要推进普通高中育人方式改革,深化普通高中教育教学改革,稳妥推进高考改革”。2019年6月,国务院办公厅《关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》。2019年12月,《中国高考评价体系》正式印发,提出“一核四层四翼”高考评价体系的要求。其中“一核”:立德树人、服务选拔、导向教学是高考的考查目标——“为什么考”;“四层”:必备知识、关键能力、学科素养、核心价值是对教师教学的要求——“考什么”;“四翼”:基础性、综合性、应用性、创新性是对命题专家的要求——“怎么考”;着重解决:“教什么,怎么教”“学什么,怎么学”“考什么,怎么考”和“招什么,怎么招”,为了更好地迎合新高考改革理念,教师要立足高考改革方案,结合学生思维特点和实际状况,思考教学方法,使学生综合素养得到很好提升[1]。因此,我们对新高考背景下“素养为本”的高中化学教学“教什么,怎么教”进行探究。

1 教什么

面对新高考,教师应与时俱进地改进教学方式,积极应对,要清楚我们教什么?我们认为化学教师教什么要注意弄清楚下面几个问题。

1.1 研读“普通高中化学课程标准”,明确教学目标

首先我们要认真研读2017年版(2020年修订)的普通高中化学课程标准[2],修订了课程标准,基于学科核心素养的课程理念,构建了功能合理“三层次”课程结构,明确了必修、选必课程和必做实验,对课程内容体系进行了必要的增减,构建了服务于双考学业质量水平体系,注重“教、学、评”一体化、一致性,提供了“素养为本”的课堂教学设计案例,构建了“素养为本”学业考试命题框架,因此我们要认真研读这一“标准”,制定教学目标,明确教学的深广度,知道要教什么,在实际教学中有的放矢,减少盲目性,这样才能提高课堂教学的质量和效率。

1.2 认识化学学科变化,准确把握教材深广度

新高考方案中,化学是高考“四选二”中的一科,是所有学生的合格考科目。在新方案中化学必修第一册、必修第二册是合格学考科目即学业水平考试科目,化学的等级考科目是必修加选修,即必修第一册、必修第二册、选修物质结构与性质、化学反应原理、有机化学基础五个模块。我们可以看出新形势下,化学必修的难度降低,降低到所有学生合格为基础。而化学的高考科目的五个模块,既为高校选拔人才奠定基础,又保证了选拔人才的区分度。

1.3 比较新、旧教材,熟悉结构和内容的调整

新教材删除了一些知识,增添了一些前沿的科研成果的介绍,作为教师,一定要熟悉新教材结构的变化、知识内容的变化,首先要准确把握新教材的知识体系[3]:整体性、逻辑性(把握新教材必修模块的主体结构);系统性、层次性(把握新教材章节知识的编写结构)。其次要准确把握学业质量要求:适宜性(整体规划教学内容的深广度);层次性(明确学业质量的水平要求),这样才不至于穿新鞋走老路。第三,化学课程结构的调整(必修+选择性必修+选修)。教材结构和内容的调整是以发展化学学科核心素养为主旨,满足学生多元发展需求,重视开展“素养为本”,倡导化学学科核心素养评价。所以教师只有熟悉教材结构和内容的调整,在教学中才能避免盲人摸象。例如:化学反应原理中增加了内能、体系,但不做学业要求;弱化了焓变、熵变作为反应方向的判据,注重平衡常数的运用等;物质结构与性质中加强了对配合物、配位键、氢键等概念的认识,删减了晶格能、等电子原理、金属晶体的堆积模型等;有机化学基础中分子结构、官能团、化学键三个层次更为鲜明,弱化了命名规则,只要求知道简单有机化合物的命名,精简元素含量的实验测定法,强化仪器分析(质谱法、红外光谱法、核磁共振氢谱法)在有机分子结构测定中的应用等。

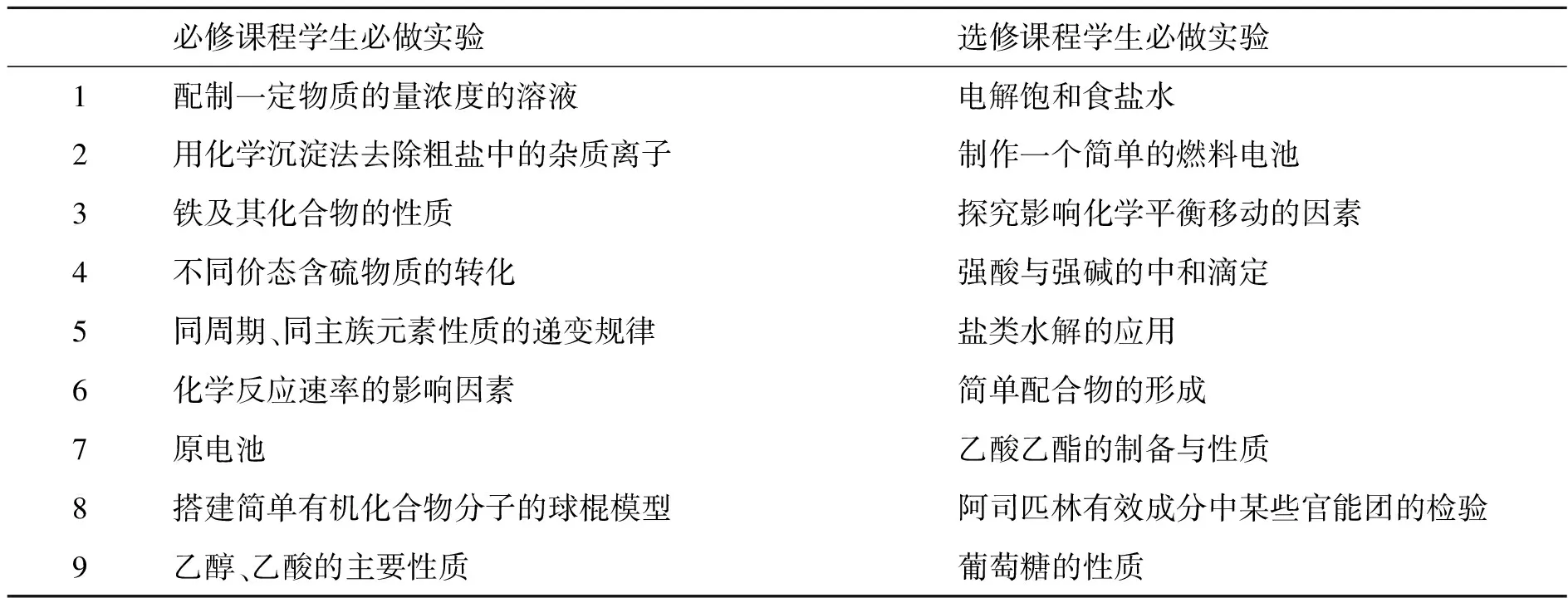

1.4 重视化学探究实验,培养学生核心素养

化学是一门以实验为基础的学科,中学化学课程中化学实验是不可缺少的重要内容。新课程以科学探究为课改的突破口,而化学实验是进行科学探究的重要方式[4]。我们要保质保量完成规定的学生必做实验,如表1列出的规定必修课程、选修课程学生必做实验。

表1 必修与选修课程学生必做实验

2 怎么教

新高考背景下,教师在开展化学学科教学时,除了要注重提升学生的课堂主体地位,遵循学生身心发展规律和认知,依照课标实施素养为本的教学的原则外,还要贴近生活和社会实际,重视与其他学科的联系,强调化学实验对于发展学科素养的重要价值,重视教学情境的创设,利用多种评价方式,发挥评价促进教学的功能。怎么教?可从以下三方面入手。

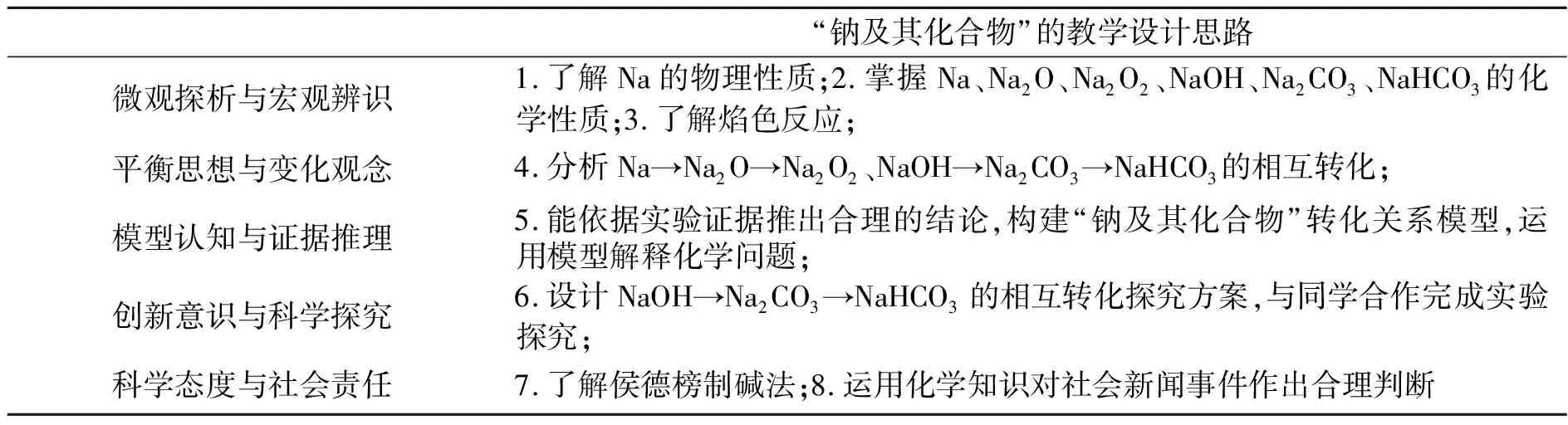

2.1 “素养为本”的教学设计

化学教学设计要充分体现化学学科核心素养,对学生学科核心素养的培养上,教师要致力于不断地探索和实践,在熟练掌握教材的先决条件下,结合核心素养的教学初衷开展课堂教学活动,如表2列出的化学必修第一册第二章第一节“钠及其化合物”教学设计思路。

表2 教学设计思路

2.2 “素养为本”的教学实施

2.2.1 引导实验创新,激发化学学习兴趣 中国高考评价体系中有三个标准:1)知识获取能力群;2)实践操作能力群;3)思维认知能力群。教师在完成规定的演示实验和学生必做实验外,还要引导学生实验创新,激发学生学习化学的兴趣[5]。化学课堂的实验越多,特别是新颖题材的实验越多,学生对教师开展的课程也越感兴趣。在化学教学的课堂活动过程中,适当地引导学生进行一些与实际教学和联系现实生活的实验创新项目,从而调动学生对化学学习的积极探究。

2.2.2 问题横向串联,构建一体化知识体系 问题横向串联,构建一体化知识体系,可以很大程度提升学生学好化学的信心。因为整个高中化学知识点繁杂,难于理解记忆;方程式复杂繁多,背起来麻烦;知识模块联系不太紧密,学科的知识结构松散,所以这就需要教师在教学策略的设计上加入学生自我归纳总结这一环节,在讲授完各章节的内容后,预留一部分时间来让学生们进行自我总结和归纳,一旦学生能够串联起自己的化学知识网,那么在他面前呈现的化学知识将不再是杂乱而分散的,而是秩序井然,泾渭分明。教师在课堂教学过程中帮助学生完善知识的一体化整合,从本质上帮助学生发展学科素养。

2.2.3 化学联系生活,开拓学科视野 很多化学教师,在经历多年的教学活动后,已经在一轮轮、一届届的教学任务过程中已经渐失了以往的干劲与热情,出现了职业方面的倦怠现象。这个阶段的教学往往变得功利性地偏重于化学概念以及知识点的到位,而没注重与实际生活生产相关联,不仅老师讲的不得劲,学生们听得也枯燥。这就需要教师能够在平时多关注报章杂志,电视新闻,网络信息上的与日常生活、科技发展相关的化学领域方面的信息,多留意与化学教学相关的生活材料,再在课堂教学过程中加以讲解,就自然而然很容易地吸引学生的注意力,使得他们学科视野扩宽的同时,又能够对化学产生足够的兴趣。例如辨别羊毛衫的真伪,碳酸氢钠溶液可以处理蚊虫叮咬,温室效应、酸雨的产生原理等等。

2.3 “素养为本”的教学策略

2.3.1 渗透情境化教学,增强学生的认知 科学、适度地创设丰富多样的真实问题情境化教学,让学生“身临其境”,以激发学生学习动机,促进自主学习,发展辩证思维。如运用社会和生活实际进行情境教学,运用化学实验和问题开展情境教学,通过多媒体技术实施情境教学等。比如在氯及其化合物的教学中,可以选取材料“南海仲裁”事件和海水晒盐的两个材料,启发学生思考为何他国想侵占我国的南海地带?海水中有哪些资源?海水中富含哪些元素?创设情境,引入新课,激发学生探求新知识的欲望,从而培养学生“科学精神与社会责任”的素养。

2.3.2 采用趣味教学,提高课堂教学效果 众所周知,兴趣是最好的老师,将兴趣教学应用到高中化学教学中,可以引发学生学习兴趣,增强学生深入探究的欲望,在教学中,要充分采用趣味教学,如开放实验室,翻转课堂,混合式学习等,培养学生“证据推理与模型认知”的素养,提高课堂教学效果。如氧化还原反应的教学,我们可以创设情境导入,提前准备好影片资料[6],引导学生观看将深色装满“酒”的瓶子,分别倒入五个无色透明的小空杯中,结果出现了不同的颜色现象:像橙红色的“橙汁”、绿色的“果茶”、褐色的“咖啡”、蓝色的“墨水”以及冒着气泡的黄色“啤酒”。在学生啧啧称奇兴奋不已时,带领学生进入氧化还原反应的世界。

2.3.3 以学生为本教学,提升学生综合能力 为了促进学生全面发展,教师在开展课堂教学时要积极转变教学形式,充分体现学生的主体地位,让学生积极参与到教学中来,如采用自主探究、小组合作等形式,凸显学生学习主体地位,调动学生学习积极性,学生在这一学习过程中能力得到了提升和锻炼。比如在学习完氯及其化合物后,让学生思考报纸上报道的:84消毒液+洁厕灵=剧毒氯气,为什么?学生分组讨论后得出:84消毒液主要成分是NaClO,洁厕灵的主要成分是HCl,二者混合后发生了氧化还原反应:2HCl+NaClO=NaCl+H2O+Cl2↑,从而培养学生应用知识解决问题的能力。

2.3.4 “教、学、评”一体化,有效开展学习评价 “教、学、评”一体化,是20世纪90年代中期日本学者水越敏行提出的,“教、学、评”一体化教学有利于提高学生学习积极性,提升学生思维品质。因此,课堂教学活动中,教师的教、学生的学以及对学习的评价应该具有目标的一致性,课堂教学如果只管教什么、怎么教,不问结果,就会出现为教而教,课程的实施就会偏离课程设计的目标和理念。“教、学、评”一体化的课堂才是高效课堂。教师在教学设计和组织上,要考虑教什么、怎么教、为什么而教,关注“学生学会了什么”?“达到了预期的学习目标没有”?[7],真实地评价教学效果,做到“教、学、评”一体化。

3 结语

新高考,强调基础扎实,促进学生系统掌握各学科基础知识、基本技能、基本方法;新高考开放性、探究性情境的设计,加强学生创新意识和创新思维能力的考查和培养。所以高中化学教师应深入学习和理解化学学科特质及化学学科核心素养内涵,不时联系生活中与化学有关的情景,对教材深入分析、充分挖掘有关核心素养的内容并应用于课堂教学设计中,发挥化学课堂这一主要阵地的作用,从而促进教学回归课堂教材,夯实学生成长的基础,积极探索情境体验式课堂教学,开展探究性实验教学,注重培养学生的实践能力、科学探究意识和创新思维,从而达到“素养为本”的教育目标,以促进学生综合、全面地发展。