后疫情时代高校歌剧排演教学的新实践

何静

毫无疑问,后疫情时代,一方面证明了中国社会制度的强大,坚定了我们的文化自信,另一方面也让我们看清楚一个现实:在疫情面前,任何一个领域都身处漩涡之中,无法独善其身。

歌剧,作为一种可以跨越国界、种族的文化语码和艺术交流方式,是后疫情时代促进人类命运共同体构建的重要艺术载体之一。如何更好地推广歌剧这一高雅艺术形式,扩大其覆盖面和影响力?具有歌剧音乐教学任务的高师院校无疑会承担越来越重的历史责任。

在笔者执教的这些年中,发现许多教学一线的教师和声乐求学路上的学生都面临一个共同的困惑:歌唱原本是人类的天性,却为何在专业学习声乐之后,愈发不敢恣意歌唱了?究竟是我们学到的技巧让我们对音乐产生了敬畏心,还是我们在追求声乐专业化的路上忘却了热爱歌唱的初心?

对于一个正在从事或即将从事音乐教育的人来说,站上舞台是必须经历的艺术实践。因此,多年来带着主修和辅修声乐的学生们排练歌剧并举办歌剧片段音乐会,就成了检阅教学成效的必需之举。在歌剧排练的教学实践中,笔者切身感受到:如果可以发挥好高师院校音乐教育的特点,抓住大学生这个群体的特殊性,激发他们对歌剧的热情,不断创新歌剧的表达方式,可能会对歌剧普及以及本土化带来更多全新的契机。我将歌剧排练教学实践总结为三个词——“把准、把牢、把握”。

把准一个群体

“把准一个群体”,即大学生群体。可以说,大学生群体蕴藏着流行文化的发展趋势,大学生作为社会发展中的特殊群体,大学时代是人生经历中最容易展现多样性的阶段,既没有高考时学业的高压,也没有步入职场后的疲惫,他们活力满满、思维活跃,有足够时间和精力参与他们热爱的事情。同时,他们丰富的想象力和创造力,也为歌剧的创新提供了取之不尽、用之不竭的原动力。我们争取到这群人,并把他们发展成为不同程度的歌剧爱好者,也就紧紧抓住了歌剧未来发展最有希望的“那一把种子”,而且通过亲身实践,让他们靠近歌剧、走进歌剧,用大学生的聪明智慧与激情“嗨翻歌剧”,是我经过实践摸索,证明在高师声乐教学现实中切实可行的办法。

现阶段高师声乐教学中普遍分为声乐主修和声乐辅修学生(以各类器乐为主修),而笔者在给声乐辅修学生排练歌剧重唱音乐会时深切感受到,虽然这些辅修的学生暂时没有令人惊艳的演唱技巧,但他们不俗的器乐基础和视唱练耳能力,可以在短时间内较好地完成重唱作品。特别是对于那些相对复杂的曲目,他们潜在的阅读和诠释音乐的能力得到了进一步彰显。

歌剧重唱作品可以在听觉上给学生建立多维度的音乐思维方式,锻炼学生的舞台把控能力,培养他们的舞台集体协作能力,从而调动学生们学习的积极性,让学生依照个性化需求快速地进步。同时,还能让学生在反复的舞台表演练习中树立自信,培养他们的创新能力,从而达到“情理之中,意料之外”的最佳表演效果。

在歌剧排练的过程中,学生们的热情和天性得到了释放,快速地进步和成长。从第一次害羞找不到搭档,到内心鼓荡“乐之所在,虽千万人吾往矣”,大胆地和搭档拥抱;从第一次彩排时,隔着屏幕也能感受到的陌生和窘态,到后来“金戈铁马,气吞万里如虎”胸有成竹的表演设计;从第一次表演时无处安放的尴尬双手,再到满怀“幸甚至哉,歌以咏志”,可以随时来一段即兴表演,我真切地感受到了孩子们的热情被逐渐点燃,天性得到了充分释放。我想,这都源自音乐的魅力。是的,情不知所起,一往而深。爱唱善演原本就是人类的天性,而歌剧片段音乐会用一种回归天性的方式,对重唱选段进行戏剧化的创编,进一步寻找音乐本真的美、激发孩子们心底里的热爱。

通过反复实践、碰撞、表演,学生们既增强了自信,对歌剧的兴趣也越来越浓,慢慢从普通爱好上升为挚爱。有了这样优质的种子,相信在他们未来的人生旅途中,会自发主动、源于内心地广泛深入宣传歌剧——他们大学时代播种下的星星之火,假以时日,终将成为点燃中国歌剧燎原之势的熊熊巨火。

把牢两个方向

“把牢两个方向”,即不断创新歌剧表达方式,坚持西学东渐、西学中用。

第一个方向,是不断创新歌剧的表达方式。其实,艺术的核心从来不是复杂的技巧、高超的技法,而是与时俱进的新的表达方式——艺术学习的终极目标是提高学生们的艺术审美能力。那么,创新绝不是哗众取宠,而是要在坚守艺术性的基础上展开想象的翅膀。

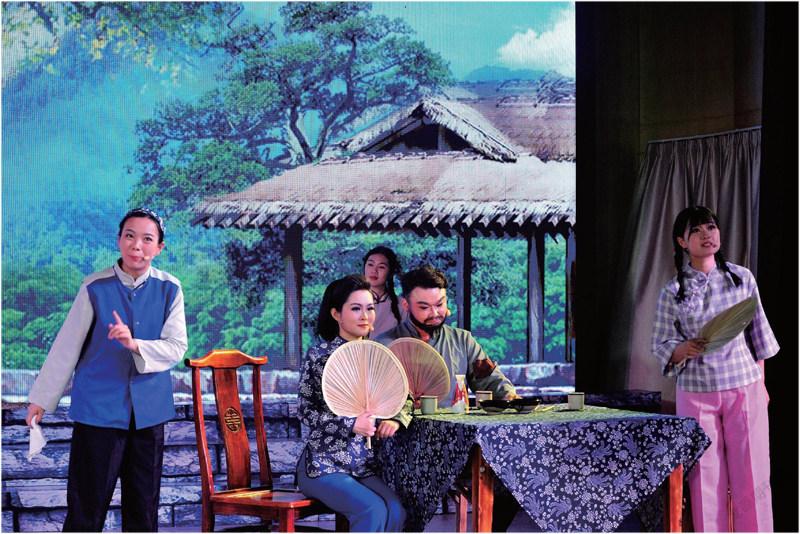

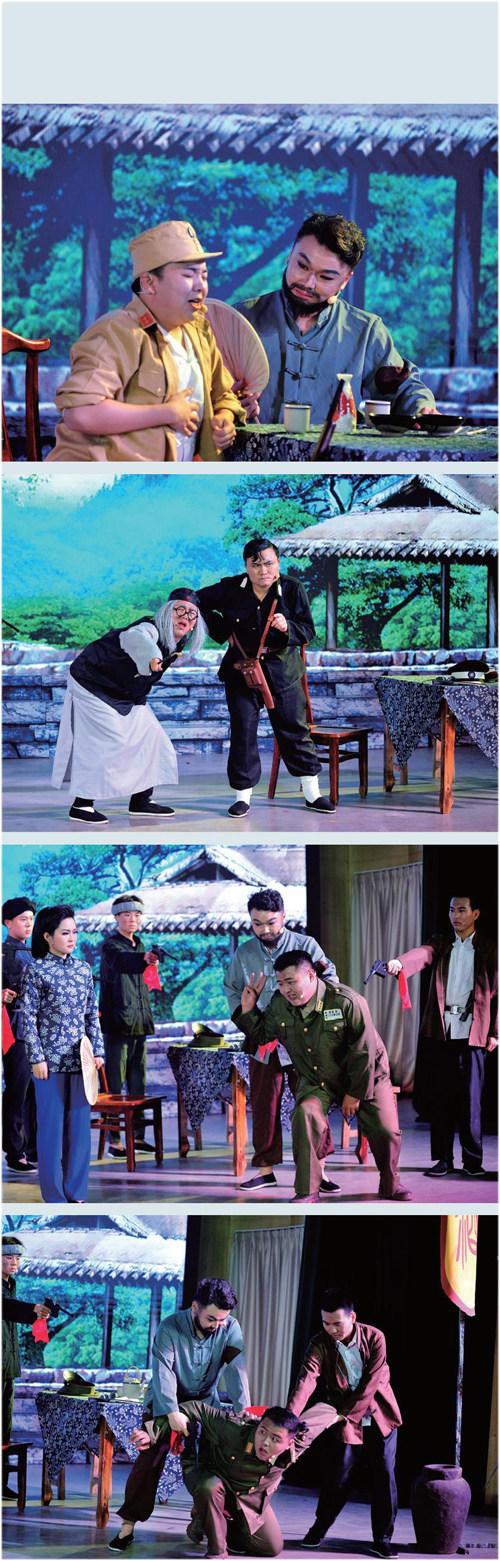

歌剧的发展离不开舞台,想实现良性发展,必须争取更多的表演舞台,获得更多的观众。2021年党的百岁诞辰之时,山东日照及周边城市连续演出了大型民族歌剧《江姐》,产生了很好的社会反响。

这部歌剧就是由我就职的曲阜师范大学音乐学院负责排演的,所有主要演员均为音乐学院在读本科生及研究生。作为这部歌剧的导演之一,我全程参与了本部歌剧的排演、演出过程,既有兴奋之感,更引发了我深深的思考。我深刻体会到:音乐相伴语言而来,让人类有了别样的交流方式,而戏剧是一种模仿和表演,歌剧本身其实就是人类活动的缩影和延伸,我们如果能够在继承传统经典歌剧的基础上挖掘出更多样的表演方式,就可以让更多的人接触、接受和接纳歌剧。

比如我负责排练第四幕“劫军火”,我组的演员中除了“游击队员”借用了几个舞蹈系演员外,均是声乐主修和辅修的学生,可以说在表演上是零基础。如何在短时间内完成歌剧排演任务,让学生们理解73年前发生的红色故事以及主要人物的內心情感,做到声情并茂、惟妙惟肖?这是一次很大的挑战。

首先,在排演之前我们做了大量的案头工作,分析剧本,查找资料,观看歌剧版、京剧版、电影版等各种版本的《江姐》视频资料,学习和模仿剧中演员的演唱和表演方式,寻找众多版本中最让自己舒服也能够胜任的表演方式,慢慢将表演融入自己的身体,直到每一次表演,都会有新的、自信的表达。甚至在演对手戏的演员忘词的情况下,也可以不露声色地继续后面的表演不会被意外情况打乱自己的演唱,充分调动临场应变能力,而不是一味刻苦、重复训练。

其次,是请教有表演经验的导演和演员给我们做整体指导,大家认真学习。我们除继承红色经典剧目中规范化、艺术化且被大众接受的表演方式外,还在三个月时间里,不知不觉地学会了运用斯坦尼斯拉夫斯基的体现人的“天性”真正存在于舞台的表演。比如,在第二场江姐哭丈夫“老彭”的演唱,每每都会唱哭全场,彼时彼刻现场感受到“她”不是一位饰演江姐的大学生,而就是真实的江姐。

最后,我们在处理细节的时候,充分发挥大家的想象力。在一个表演场景中往往会有很多次磨合,学生们会认真写表演日记,并将头一天的排练体会发到微信群,与老师、学生互动交流。比如,第四场戏可以说是歌剧《江姐》中最有戏剧化效果的一场戏,也是全剧人数最多的一场。这场戏除了在劫军火的场景中彰显江姐、蓝洪顺和华为的机智勇敢,同时通过抓蒋对章的场景讽刺了国民党的昏庸荒诞,这场戏如果演好了很出“笑”果,演不好很容易演成“抗日神剧”被人诟病。为了真正演好这场戏,我们对几个问题反复沟通,比如“哪里可以更加自然生动”“哪个走位还不太理想”“哪个动作还不太自然”“哪个表情看起来生硬”“哪句台词还不够走心”等等,直到老师和同学们都感觉达到了很舒适、不尴尬的表演状态。最终,通过大家的共同努力达到了很好的戏剧效果,也为老师和同学们打开了新的思路,积累了更多的表演经验。

第二个方向是坚持西学东渐、西学中用。

自1597年世界上第一部歌剧《达芙妮》算起,歌剧发展至今已经有425年的历程,美声演唱作为全世界公认的通用演唱风格已经被世上绝大多数的国家音乐教育体系接受并学习。在中国,美声演唱的历史可以追溯到上世纪初,中国第一部歌剧《秋子》(黄源洛曲)诞生于1941年(首演于1942年),至今已经整整80载。虽然近些年中国歌剧在创作数量上呈现井喷的盛况,作品数量可观,可质量却良莠不齐,能够常演的歌剧作品仍凤毛麟角,在国际上尚没有站稳脚、可以代表中国歌剧形象的歌剧作品。

我们学习西方经典歌剧,根本目标和追求不是全盘吸收,而是在学习的过程中思考,如何将具有中国文化气质与创作特点的歌剧,推到世界舞台的中央。所以,我们必须旗帜鲜明提倡西学东渐、西学中用。

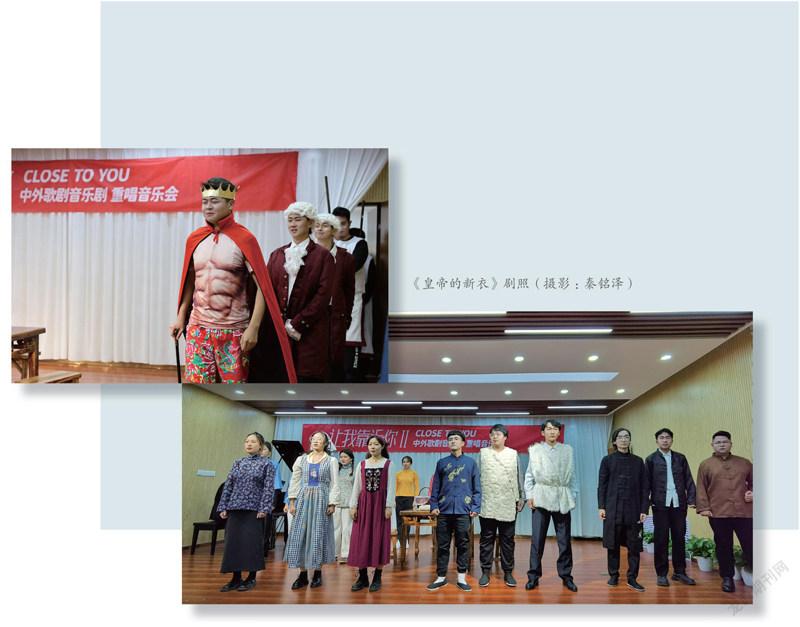

在坚持西学东渐、西学中用的大方向上,思考如何在传承的基础上发展创新,使得中国的优秀歌剧被更多人关注和熟知。我们排练《江姐》和陈田鹤《皇帝的新装》,正是在继承传统优秀歌剧的基础上,不断思索和创新的表演形式,早日把“舶来品”打造出“中国味”,使它为大众所接受——这些都是高师声乐教师以及对歌剧有信念感的歌剧人共同的使命。当然,这些问题也需要更多思考与实践,需要几代人不懈的努力,才会形成一个可持续的、良性发展的中国歌剧生态环境。

把握三个方法

“把握三个方法”,即深度参与、二次创作和本土化。

通过歌剧排练课我深刻体会到:歌剧本身是人类活动的缩影,喜爱歌唱和戏剧表演其实是人类的本能,而如何持续这种本能,就需要我们不断挖掘出更多样化的表达方式。

如果说对于歌剧观众来说,百闻不如一见;那么吸引更多歌剧观众的办法里一定会有“百见不如一演”。对于歌剧的喜爱,特别像人际交往法则:因为陌生,所以无感;因为靠近,所以喜欢。

多年的歌剧一线教学经验及大量的排演实践,让我自然而然地萌生了一个大胆的想法:改以往传统的“以上率下,教师占主导地位”的歌剧教授方式为“由下到上,发挥大学生智慧与激情,让他们主动参与‘嗨翻歌剧’”的深度创作——始于行、達于心,从按部就班专业学习,到激发兴趣制造热爱,让更多的大学生自发地靠近歌剧、走进歌剧。

深度参与之后,进一步将学生打造为创排核心,让他们根据自己对歌剧的理解进行戏剧化的二次创作,而不被原有的方式、版本所限制。这样的思路,使学生们的天性得到充分释放。在排练的过程中,学生们的积极性大大增强,无论是为了更出戏剧效果的假摔,还是夫妻吵架场景的打斗,无论是仅仅做助演嘉宾不参与演唱,还是在歌剧演唱中唱主角,学生们坚持“戏比天大”的信念,不分主角配角,认真对待每一个属于自己的角色。而这些歌剧片段,经过大学生们富有创意的重新设计之后,都达到预期的效果,这是一种由被动观看欣赏到主动参与其中的快乐和自豪感。因为参与整个创排过程,学生们经过深入思考的演绎得到观众的正向反馈后,二次创作的信心和动力更加强烈,最终产生良性循环。在以往教学过程中,教师一直追求却很难实现的二次创作理念,也潜移默化地深植于他们心中。

比如我们新近排演的《皇帝的新衣》,是作曲家陈田鹤先生于1935年创作的音乐儿童剧。因为当时正值战乱,所以这部作品从未在舞台上正式上演过。我大胆把本剧作为“深度参与、二次创作”的“试验田”,通过我和学生们近三个月的共同努力,一步一步从与作曲家陈田鹤大女儿陈晖女士沟通希望她赠送我们剧本与完整乐谱,到与陈晖女士商榷如何给这部儿童音乐剧的表演定基调,再到她支持我们的意见按照生动活泼幽默以及中西合璧的方式呈现。说到中西合璧,我特别要补充一下,这部剧中的“中西合璧”,主要体现在服装设计上,既能看到巴洛克时代贵族常戴的假发,也能看到五四时期中国普通民众的长褂布鞋,瞬间带给人一种强烈的视觉冲击力与穿越感。因为没有前人的表演版本,一切都是全新的开始,所以在表演上反倒没有任何约束,可以完全展开想象的翅膀。

最终,《皇帝的新衣》呈现在舞台上,并收获了观众的热烈掌声。普通观众甚至想象不到,在舞台上演出的是器乐专业的学生,参加演出的学生们当晚也纷纷表示“太幸福了,从未有过的满足”。这样的满足感,源自他们领会了作品本身的灵魂,并结合自身实力进行了二次创作,让他们感受到了歌剧的魅力,也享受了歌剧的乐趣。我相信,待他们进入社会、融入更多的群体后,也会带着这份热爱,培养更多的歌剧爱好者。

其次,在“深度参与、二次创作”之后,一定要坚持本土化。歌剧要想真正在中国扎根,并形成“中国歌剧”的概念,就必须入乡随俗,具有中国风格和气质。我们可以通过这些年来赴中国演出的国外歌剧团体,从他们表演的中西合璧中看出端倪。其实,表演没有对错,如何让中国观众听起来、看起来更舒适,理应是我们思考并努力实践的方向。

总之,在后疫情时代的当下,对高校歌剧排练和歌剧未来发展的一切思考还处于探索阶段。网络歌剧在继续,歌剧的创作及理论研究及校园歌剧演出也都在进行。相信通过所有歌剧人的共同努力,越来越多的年轻一代会加入歌剧的创作和排演中,中国歌剧未来的发展也一定会越来越好。