瓠瓜遗传基础及育种研究进展

钦 洁,黄 皓,尚小红,郭元元,王益奎,周生茂

(1.广西农业科学院 南宁 530007; 2.广西农业科学院蔬菜研究所 南宁 530007)

瓠瓜[(Mol.)Stand]属葫芦科葫芦属一年生蔓性草本植物(2=2=22),又名蒲瓜、蒲仔、瓠子、长瓜、夜开花、葫芦、瓢瓜等,源于赤道非洲南部热带低地,含有丰富的蛋白质、糖分、有机酸及多种微量元素,既有很好的医疗保健功能,又是炎热夏季食用的凉性蔬菜,是我国栽培的葫芦科蔬菜中最古老的一种,因其雌雄花大都在夜间及早晚光照弱时开放,故又称“夜开花”。在热带非洲、印度、东南亚和我国大部分地区作为食用、药用、观赏、工艺加工品等广泛栽培,是长江流域及南方各省份效益农业的重要蔬菜品种之一,其中浙江年均种植面积稳定在1 万hm左右。

自20 世纪80 年代,我国开始进行瓠瓜育种,先后育成了不同类型、不同成熟期及不同抗性的瓠瓜新品种,在瓠瓜品质育种、抗病育种和抗(耐)逆性育种等方面取得了一定成果,一定程度上实现了我国主栽瓠瓜品种的国产化、良种化和杂优化。目前,对瓠瓜遗传基础及育种方面研究进行归纳总结的相关报道较少,笔者就近年来瓠瓜种质资源、品种选育、育种遗传基础、生物技术育种等方面的研究进行归纳总结,提出目前瓠瓜育种研究中存在的问题并进行展望,旨在为瓠瓜育种的深入研究提供依据和参考。

1 瓠瓜种质资源

种质资源是现代种业发展的物质基础,也是育种的基础材料。新中国成立以来,我国分别于1955—1958 年、1983—1985 年开展了两次全国性大规模的农作物种质资源征集及多次专项考察搜集工作。“七五”期间(1986—1990 年),由中国农业科学院蔬菜花卉研究所牵头,组织全国29 个省(自治区、直辖市)蔬菜科研、教学单位协作攻关,收集整理蔬菜种质资源并上交国家种质资源库长期保存。全国共收集并保存171 份瓠瓜资源,其中福建上交最多(50 份),湖南次之(17 份)。截至1998年,全国共收集瓠瓜资源242 份。2015 年农业部、国家发展改革委、科技部印发了《全国农作物种质资源保护与利用中长期发展规划(2015—2030年)》,并于2015—2020 年实施了第三次全国性农作物种质资源普查和收集,其间,浙江收集到瓠瓜地方种质资源51 份,广西38 份,福建24 份,为瓠瓜资源保护和开发利用奠定了基础。

在我国,瓠瓜可分为瓠子、长柄葫芦、腰葫芦、圆葫芦四个大类,瓠瓜在我国已有7000 多年的栽培历史,目前年栽培面积约13.33 万hm,主要分布于浙江、福建、云南、上海、广东、湖北、四川等地。长期以来,经过自然选择和人工选育,各地形成了许多优良的品种群,如湖北、湖南、江西、江苏等地区主栽品种有早熟的孝感瓠子、宜昌葫芦、神农架瓠子、洪湖葫芦、汉龙碧玉瓠瓜、面条瓠子,长势强的兴蔬短瓠,大葫芦形的圆瓠1 号,优良的农家种三江口瓠子等品种,及上海、杭州的长瓠瓜,南京的面条瓠子,浙江的长葫芦,福州的芋瓠等。广东地区主栽品种有早蒲2 号、永乐、青秀、短瓠蒲瓜、正源3 号蒲瓜、早佳蒲瓜等,广西地区有梧州早蒲瓜、桂林瓠子瓜、金城江瓠子瓜、牛角瓜、南宁牛腿瓠等地方品种。

2 瓠瓜品种选育

近年来,由于消费者口味偏好、市场定位、近亲繁育等,瓠瓜品种间种质资源遗传基础愈发狭窄,不同的育成品种间基因差异逐渐缩小,导致其种性退化,因此,生产中迫切需要选育出更多更丰富的瓠瓜品种来满足实际生产的需求。瓠瓜育种目标主要考虑以下几个方面:第一,要以植株生长势强、抗病抗逆性强、产量高、品质优作为育种首要目标。第二,根据瓠瓜变种类型、品质确定育种目标,菜用瓠瓜需选择具有早熟、果皮薄、肉质嫩软多汁等性状的品种;用作容器的瓠瓜,可选择果大、质硬、葫芦形状的品种;用作砧木的瓠瓜,可选择生长势强、抗病性强的品种。第三,根据栽培目的来确定育种目标,如以冬春或夏季栽培为目的,应选择耐寒或耐热性强及对长日照不敏感的品种。瓠瓜育种途径一般包括引种、常规选种、杂交育种和分子育种等。

2.1 引种

目前,我国瓠瓜生产普遍应用地方品种,引种不失为充实地方瓠瓜种质资源的一条重要途径,通过从国外或国内不同地区间引种的方式,能够加快全国各地瓠瓜生产和丰富瓠瓜种质资源。据文献记载,熊培桂最早开始瓠瓜引种试验,成功解决了限制瓠瓜在西宁地区发展的品种因素,接着关振中利用平安地区气候条件对瓠瓜的引种技术进行了研究。近年来,瓠瓜引种相关报道较多,浙蒲二号瓠瓜新品种及配套爬地栽培技术可在江、浙、沪一带水稻区推广,且已在嘉兴、余杭、宁波、绍兴和江苏等地区进行推广,应用效果显著。早浦2 号通过引种试验,适宜在广东阳江市春、秋两季种植[15]。

2.2 常规选种

瓠瓜地方品种间易于杂交,常出现混杂分离情况,如品质变劣、产量降低、出现苦味等,可采用混合选择、单株选择等常规选种技术在地方种植品种中选育出新品种。2003 年广东省农业科学院在全省率先选育出抗病、优质、丰产的常规品种美丰一号瓠瓜,接着,广东各地先后育成了美丰一号、美绿一号和粤丰一号等瓠瓜常规品种。陈先知等从苍南地方品种五月早瓠瓜变异单株中经系统选育获得瓠瓜新品种温圆蒲1 号。邹宜静等将杭州长瓜经过严格自交提纯复壮改良育成了改良杭州长瓜品种。

2.3 杂交育种

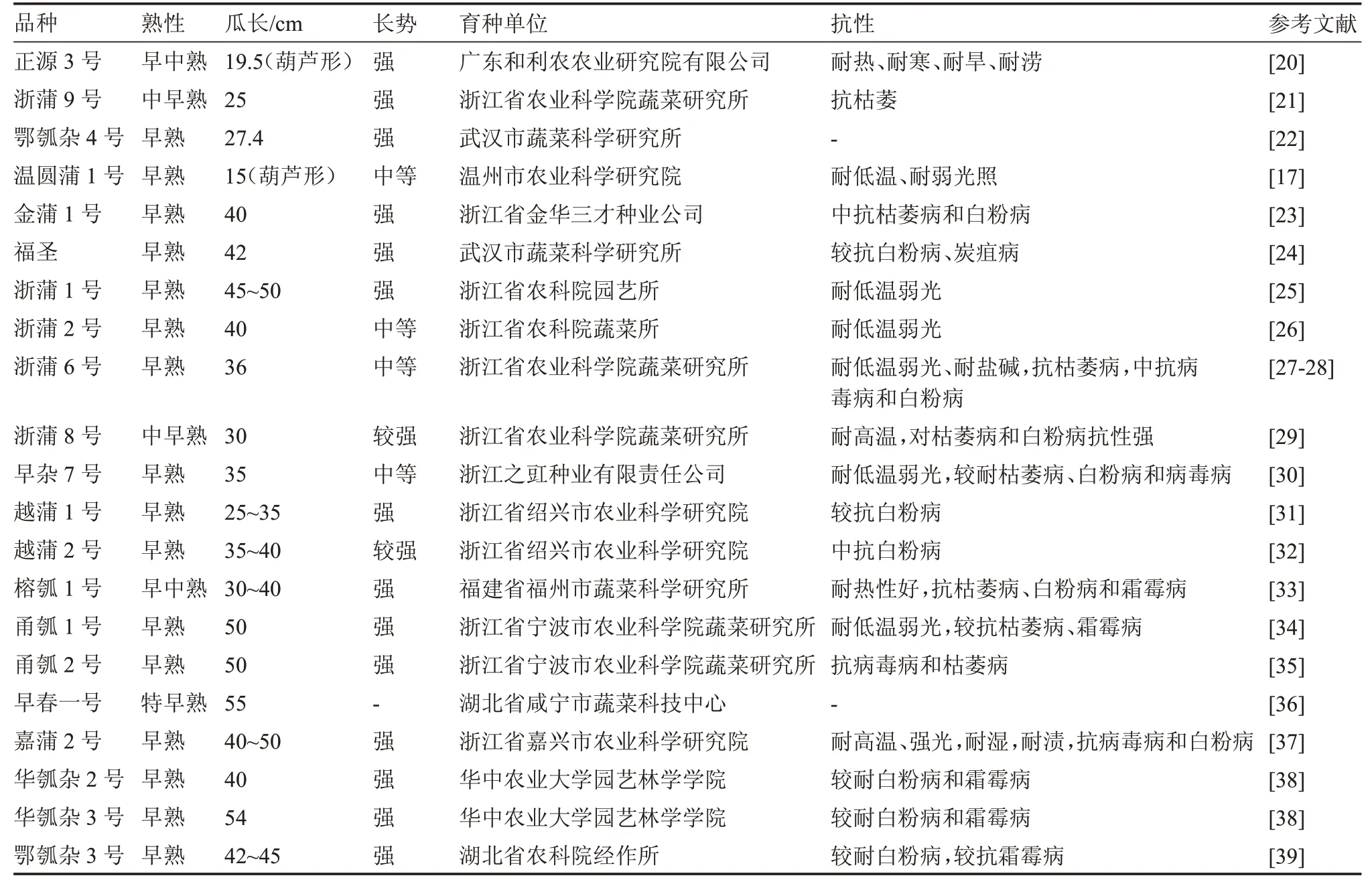

受黄瓜、西瓜等瓜类作物杂种优势明显的启发。华中农业大学向长萍团队从20 世纪90 年代开始进行瓠瓜杂交育种研究,用收集的瓠瓜品种纯化为自交系后进行杂交,选育出我国第一个瓠瓜杂种一代品种华瓠杂1 号。此后,瓠瓜的杂交育种研究才逐渐发展起来,瓠瓜杂种一代新品种选育逐渐取得了显著成效。近年来,根据生产上不同需求,我国选育出了不同类型的瓠瓜品种(表1)。

瓠瓜除作菜用,因其抗性优良,与西瓜亲缘关系接近,常用作西瓜及其他葫芦科蔬菜作物的砧木材料。因此,除表1 所列出的菜用瓠瓜品种外,国内一些科研单位相继筛选、培育出适合作为砧木的瓠瓜品种,如庞兆良等培育出的瓠瓜砧木杂交种雪峰强砧1 号,与西瓜嫁接亲和性好,共生亲和力强,适宜于我国南方前期低温寡照条件下嫁接育苗及西瓜重茬区进行嫁接栽培。

表1 我国育成的主要瓠瓜品种

3 瓠瓜遗传规律研究

3.1 瓠瓜主要农艺性状的遗传研究

只有了解了瓠瓜各种性状的遗传规律,有目的地设计育种方案,才能将不同的优良基因综合到瓠瓜个体中。目前,对瓠瓜遗传规律的相关基础研究主要集中在抗病性、抗耐(逆)性、瓜形、鲜味及苦味等方面。瓠瓜的形状、皮色、单瓜质量等3 个果实性状的遗传多样性最丰富,利用果实形状和单瓜质量可以初步判断瓠瓜种质之间的亲缘关系,瓠瓜瓜长、瓜长生长系数、蛋白质含量等性状遗传符合加性-显性模型,小区产量、雌雄花开花期、铁离子含量等性状遗传符合加性-显性-上位性模型,杂种生长势优势与杂种产量优势关系密切。瓠瓜果形遗传调控机制复杂,可能存在一因多效或紧密连锁的基因。砧用瓠瓜对枯萎病的抗病性与根系生长具有相关性,可以根据根系生长情况快速评价砧用瓠瓜对瓠瓜枯萎病的抗性表现。

3.2 抗病性

白粉病与病毒病是瓠瓜生产上的两大主要病害,有关瓠瓜抗病性遗传研究主要集中在危害症状、防御措施、生理特性和基因组学方面。20 世纪90 年代,Robinson 等研究指出瓠瓜对白粉病的抗性受1 对隐性基因控制。王玲平等的研究也证实了此结论。瓠瓜对白粉病抗性与其携带有利等位变异数目呈正相关,对白粉病的抗性受1 对隐性基因控制,硅能提高酚类代谢的酶活性,提高瓠瓜对白粉病的抗病能力。砧用瓠瓜世代群体对瓠瓜枯萎病的抗性由多基因控制,抗性遗传符合“加性-显性”模型,以加性效应为主,且抗病对感病表现为部分显性。不同家系对瓠瓜枯萎病的抗性遗传模型为“加性-显性-上位性”,抗病亲本中显性基因多于隐性基因。

3.3 抗耐(逆)性

国内在瓠瓜抗耐性方面的研究主要集中在耐湿涝、耐低温等方面。瓠瓜作物根系生长速度、叶绿素含量、POD 活性及MAD 含量可作为瓠瓜苗期耐涝性相关指标,综合判断瓠瓜苗期耐涝性。瓠瓜亲本JZS 的耐湿涝特性由1 对显性单基因控制,F的不定根数目比耐湿涝亲本JZS 增多,表现出超亲优势。采用外部形态指标和生理生化指标可以正确评价蒲瓜的耐热性,相对电导率、Pro 与MDA 含量与冷害指数可以作为选择瓠瓜抗寒性品种的指标。

3.4 苦味遗传

遗传特性是苦味产生的内因,有研究证实,瓠瓜变苦与栽培管理及外界条件没有关系,苦味是由显性基因和另一对基因和决定的,只有植株同时存在和-时才使果实形成一种糖甙——葫芦甙而产生苦味的性状,基因互补作用是造成瓠瓜变苦的原因,其含量以果实的外果皮部分最高,叶部、茎部、卷须、花冠上均无苦味物质存在,所以瓠瓜不能在其开花结果前判断其是不是苦味瓤瓜。张谷曼研究发现瓠瓜果实苦味的产生涉及2 对基因的互补作用,需要显性苦味基因与显性基因的共同存在,缺一不可。

但也有研究发现,苦味的产生与环境因子有一定的关系,嫩叶含氮量过低或嫩瓜中含氮量过高会明显导致苦味瓜的出现,推测是因为在瓠瓜生长过程中,异常的N 代谢导致苦味素在瓠瓜中产生并积累,从而引发苦味产生。可见,氮素与苦味的发生有一定相关性。也有研究表明瓠瓜变苦是一种返祖遗传现象,具体机制还有待进一步研究。

4 瓠瓜生物技术育种研究

4.1 瓠瓜分子标记辅助育种

分子标记辅助选择是育种中常用的手段。尽管瓠瓜基因组相对较小(约为630 Mb),从分子水平检测瓠瓜不同种质间遗传多样性的研究还较少。近年来,瓠瓜的基因组序列信息和位点特异性分子标记研究开始被重视起来。

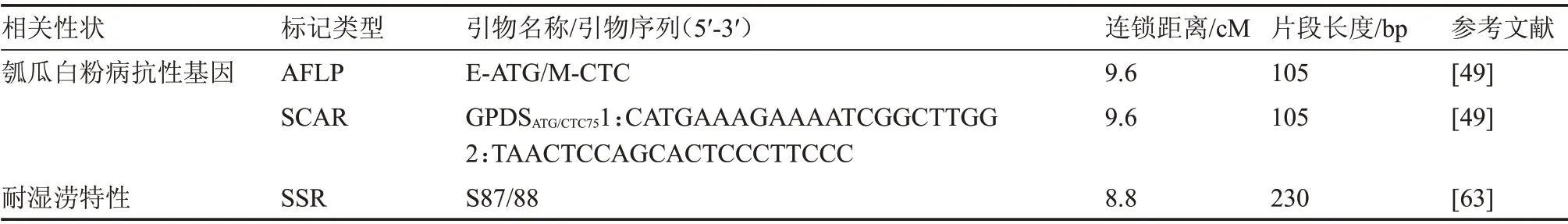

4.1.1 瓠瓜相关基因的分子标记开发 基因分子标记研究是进行分子标记辅助选择育种、分离和克隆基因的基础。目前已公开的与瓠瓜有关的标记种类、数量相对较少,见表2。利用瓠瓜转录组数据进行SSR 标记开发,可为其遗传多样性分析和遗传图谱构建提供更丰富可靠的标记选择。王玲平等开发了国际上首个瓠瓜白粉病标记GPDSATG/CTC75,与白粉病抗性基因的连锁距离为9.6 cM,可用于瓠瓜抗白粉病品种的辅助选育;宋慧等首次通过分子标记分析瓠瓜耐涝性,筛选到瓠瓜SSR引物S87/88-230 bp,与瓠瓜耐湿涝相关的不定根数目基因的连锁距离为8.8 cM,为进一步利用分子标记辅助选育耐湿涝瓠瓜新品种提供有效标记。

表2 瓠瓜相关性状的分子标记与定位

4.1.2 瓠瓜遗传图谱的构建与基因定位 李国景挖掘开发了大量SSR、SNP、InDel 等分子标记,构建了含3186 个标记的首张高密度瓠瓜分子遗传图谱,定位了37 个与果形关联的QTLs,其中包括1个控制长形果向圆形果转变的主效QTL,筛选到与苦味互补基因连锁的一对InDel 标记,可以预测品种果实是否会出现苦味。汪颖等团队构建了包含12 个连锁群和68 个SNP 标记的遗传连锁图,总长度达826.3 cM,共检测出24 个果形相关性状的QTL,随后在F群体中检测到一个控制瓠瓜果实由圆形到长棒形转变的主效QTL,并鉴定出3 个主要瓠瓜果形调控关联区域,对揭示瓠瓜复杂果形的遗传调控机制具有重要意义。宋慧等获得了甬砧系列瓠瓜的分子指纹图谱,该图谱能有效区分甬砧系列及其对照,起到品种鉴定与保护的作用。

4.1.3 瓠瓜亲缘关系和遗传多样性 分子标记技术以其准确性高、速度快、周期短而较多地应用于瓠瓜种质亲缘关系分析和种质资源多样性检测方面。世界范围内瓠瓜可以以大洲为界限划为不同类群,非洲、亚洲的瓠瓜种质是相对独立的,新大陆(美洲)的种质起源于非洲,但受到了亚洲种质的一些影响,源自日本的瓠瓜品种与源自中国和泰国的瓠瓜品种存在地理分化现象,分属于不同的分支。瓠瓜地方品种间的形态多样性是人类长期选择、近亲繁殖、自花传粉的共同结果,瓠瓜类群分布主要与种质资源的地理位置相关,不同产地瓠瓜品种间存在丰富的遗传变异和地理分化现象,瓠瓜的农艺性状分类和地理分布与分子标记存在一定的相关性。还可以通过分子标记对收集的瓠瓜地方种质资源进行表型鉴定和遗传多样性分析,为开展瓠瓜育种研究、指导亲本选配以及构建瓠瓜种质库提供依据。

4.1.4 瓠瓜种子纯度鉴定 要发挥瓠瓜杂交种的优势,最根本的是要保持杂种一代的纯度。随着DNA 分子标记技术的发展,瓠瓜开始使用不同类型DNA 分子标记鉴别种子的真伪和纯度,已有相关报道研究使用AFLP、SSR、RAPD、SRAP、InDel 等分子标记技术进行瓠瓜种子纯度鉴定,但操作性复杂、难度大、推广难,而利用SNP 分子标记对瓠瓜种子纯度进行鉴定,不失为一种准确、简便、快速的品种鉴定和纯度检测方法。

4.2 瓠瓜基因克隆

近年来,育种家逐渐在瓠瓜抗病育种上开始运用基因克隆技术,并取得了一些进展。赵芹等首次对瓠瓜逆转录酶序列进行克隆分析,利用Ty1-copia 逆转座子转录酶保守序列设计简并引物,得到25 条逆转录酶序列,为利用逆转座子开发分子标记研究瓠瓜遗传变异及进化途径奠定了基础,并从大籽瓠抗性材料基因组DNA 中分离抗病基因的同源序列,获得23 条瓠瓜NBS 抗病同源序列,为进一步克隆瓠瓜功能性抗病基因以及分子标记辅助选择抗病品种奠定了基础。

4.3 瓠瓜组织培养

瓠瓜组织培养研究报道较少,李劲松等系统地研究了瓠瓜子叶外植体直接发生不定芽,以及不定芽生根壮苗培养的影响因子。结果表明,以子叶基段打孔或切开产生不定芽频率较高,以MS 培养基,添加1.0 mg·L的6-BA 对于诱导瓠瓜子叶外植体分化出不定芽比较理想,附加1.0 mg·L的NAA可用于不定芽的生根壮苗培养,可获得健壮的完整植株,其根系发育良好,平均单株根数达5.3 条。

4.4 瓠瓜基因组测序

随着测序技术的发展和测序成本的大幅度降低,我国传统特色蔬菜作物瓠瓜开始有了全基因组方面的研究。中国瓠瓜种质资源的基因组大小为329.11~344.56 Mb,建立了瓠瓜基因组信息相关数据库,可为瓠瓜基因组文库构建、测序深度分析和基因组组装提供理论依据。Wu 等首次对瓠瓜自交系USVL1VR-Ls 进行基因组De Novo 测序分析,揭示了葫芦科植物基因组进化史。许端祥等对福州芋瓠瓠瓜叶片进行了高通量无参转录组测序分析,共获得664 252 268 个reads 片段,经序列组装共计获得87 518 个Unigene,总长度高达91 405 320 bp,76.03%的Unigene 长度主要集中在1~1000 bp。

5 问题及展望

5.1 重视瓠瓜品种多样化和种质资源的收集鉴定

中国种植瓠瓜历史悠久,全国各地均有栽培且品种十分丰富。国内已在水稻、小麦等粮食作物和主要蔬菜作物上建立了核心种质库,但瓠瓜的核心种质库尚未建立。虽然结合第三次全国农作物种质资源普查与收集行动,部分省区如福建、浙江、广西等地对瓠瓜种质资源进行收集鉴定,但整体来看,对瓠瓜种质资源的系统研究不够深入,也缺乏对我国瓠瓜种质遗传多样性的全面分析。因此应加强对瓠瓜野生特异种质的引进与发掘利用,从世界各地收集、挖掘优异的瓠瓜种质资源,挖掘并利用其中优良抗性、品质等性状基因来丰富育种资源,对资源性状进行精深系统的分析、鉴定和评价,利用新技术、新方法创新瓠瓜育种资源。

5.2 应加强瓠瓜育种相关的基础研究

我国开展瓠瓜育种研究较迟、基础较薄弱,虽然取得了一些进展,但相对葫芦科其他瓜类作物,瓠瓜重要性状遗传学基础研究起点低、起步晚,远远落后于西瓜、黄瓜、甜瓜和南瓜等其他瓜类作物。利用常规育种、杂种优势等方法进行产量、抗病、品质育种仍占主导地位,国内还未见诱变育种的相关报道,分子育种也处于起步阶段,对瓠瓜主要性状遗传规律、性状遗传力等基础性研究也不多。应利用现代生物技术打破传统育种的局限性,加强对瓠瓜遗传规律、种质遗传力等基础研究,为瓠瓜育种提供可预见性。

5.3 抗性育种仍然是瓠瓜育种的重要方向

我国对瓠瓜大部分的研究集中在标准化栽培技术、品种选育、生理特性方面,而目前市场上瓠瓜品种的抗病性、抗虫性、耐冷凉、苦味性问题仍然存在。国内育种家应加强瓠瓜兼抗或高抗主要病害及对逆境(干旱、湿涝、低温)的强抗逆性方向的育种工作,紧密结合市场受欢迎的外观性状和内在性状及产量等。育种方向从单抗性品种向多抗性品种转变,可以减少农药的使用和对环境的污染,生产绿色有机农产品,满足人们对健康低碳生活的需求。

5.4 加强分子育种研究

分子育种技术在瓠瓜遗传育种研究中处于初级阶段,与传统育种结合起步较晚,如基因编辑技术等现代生物技术等还未完全进入实用阶段,使新品种选育进程偏慢,自主选育的瓠瓜品种还不能完全满足社会需求。现代生物技术对一些重大问题如提高抗病虫性、突变体保存利用、优良材料快繁技术、种质资源筛选等方面起有效的辅助作用,如瓠瓜分子遗传图谱构建、重要性状基因定位、遗传转化、指纹图谱数据库建立、分子标记选择育种等,对瓠瓜育种材料和育种技术的创新、重要农艺性状基因挖掘产生较大效果,具有广阔的应用前景。