以科学史为教学资源重构科学规律复习课

——以“能量守恒定律”的复习为例

蔡呈腾

(浙江省温州市第二外国语学校,浙江 温州 325000)

《义务教育初中科学课程标准(2011年版)》(以下简称“课标”)中“能与能源”主题包括“能的转化与能量守恒”和“能源与社会”。[1]为帮助学生复习能量转化与守恒定律,依据科学观念、科学思维、探究实践和态度责任四个方面的培养要求,有必要充分开发、利用科学史教学资源。

1 科学史教学资源分析

科学史上发现能量守恒定律的时间大致集中在1842年到1847年之间,由迈尔、焦耳、亥姆霍兹等人完成。此前人类对能量守恒的探索已经做了大量的工作:一是在生产领域的感知,以摩擦取火为代表;二是在哲学领域探讨,从“死力”“活力”到能量和功;三是在工程领域呈现,主要是瓦特生活时代的工程师们对蒸汽机的发明与改良;四是在理论领域的辩论;五是在科学领域的研究,主要是迈尔、焦耳和亥姆霍兹的工作。

上述五个领域内容并非都适合作为教学资源,成为教学资源的科学史应具备以下特征:

(1) 适标性。指科学史作为教学资源能符合课程标准要求。要理解能量守恒,需要应用大量的“做功”实例,而功是能量转化的量度,课标要求能“通过实例认知能的转化的普遍性,知道能量守恒定律”。[1]

(2) 难易度。科学史作为教学资源,其内容本身存在知识理解的难易程度问题。本课例授课对象为九年级学生,科学史教学资源不能太简单,如像“摩擦取火”不能满足复习课“温故知新”的需求,而像“不同时期蒸汽机设计原理的探讨和结构认知”、亥姆霍兹基于数学的推理等,又超出了学生认知水平。

(3) 活动性。课堂教学以活动为载体,学习才能真实发生。科学史作为教学资源必须能转化为教学(学习)活动,能在特定的教学(学习)任务下完成信息获取、思维加工和成果表达。

结合适标性、难易度和活动性的要求,笔者选择迈尔和焦耳对能量转化的研究作为本节课的主要内容。

2 选择科学史上能量守恒定律发现例证的教学资源

PISA2015科学素养测评框架中的关键能力包括科学地解释现象、设计和评价科学探究、科学地阐释数据和证据等能力要素。[2]结合物理学科核心素养的培养要求,以迈尔、焦耳对能量守恒的研究为教学资源,可从表1中作出选择。

迈尔对等容比热容与等压比热容的对比研究可通过“画模型图”的方式进行形象化处理,开发为教学资源。这个实例已在内燃机气缸的做功冲程中得到实践检验,相当于工程技术的理论解释。故将迈尔论文中的理论推导转化为模型实例,这是能量转化过程中能量守恒的较好例证。

但仅有表1中的四个案例,还不能联结整节课的内容。故此,在表1所列科学史资源的基础上,增加了表2的内容。

表1

表2

亥姆霍兹对能量守恒的研究主要是基于数学推理,在迈尔和焦耳的研究基础上使其上升为科学定律,从科学本质的角度来看,它符合美国著名学者李德曼将科学本质内涵从六个方面建立的分析框架中的第6个方面,即科学理论和定律的功能,以及他们之间的关系。[3]而比较迈尔、焦耳和亥姆霍兹对能量守恒的研究,就是理解“理论”与“定律”间关系的最好载体。

3 开发科学史素材为教学资源的课例

要使课堂上发生有效的学习,最有效的手段就是生成问题,激活思维,形成矛盾冲突。利用科学史作为教学资源,最忌讳的就是把科学史素材作为阅读材料,需要将选定的资源转化为一个个活动和问题,引导学生去体验和思考。

3.1 分析现实资源,引入课题内容

笔者在一次送教下乡活动中上了“能量守恒定律”的复习课,由于有许多校外教师来听课,上课开始时建议学生用热烈的掌声表达对听课老师的欢迎。

引入课题并设问:鼓掌过程中有能量转化吗?你的证据是什么?

通过分析当下学生正在体验的活动作为教学资源,体验能量的转化。同时要求学生为自己的判断寻找证据,说明能量发生转化的依据。学生能从鼓掌后“手的感觉”“手掌变红”等证据来说明“机械能转化为热能”,会思考:手的机械能是怎么转化而来的?从而推测是“由化学能转化而来的”。

3.2 对比史料资源,体验能量转化

选择19世纪初发现的围绕电磁转化的科学史料进行分析,以体验能量转化的特征。

(1) 1800年意大利物理学家伏特发明伏打电堆,其后很多科学家做了电解实验。

(2) 1820年丹麦物理学家奥斯特发现电流的磁效应。

(3) 1821年德国物理学家塞贝克将两条不同材料的金属线首尾相连形成两个结点,加热其中的一个结,再使一个结保持低温,在电路中会产生电流。

(4) 1831年法拉第发现电磁感应现象。

(5) 1834年法国科学家帕尔帖将两种不同金属构成回路,并通以直流电,则两个接头间存在温差。

在学生对5个实例进行分析后,引导学生建构如图1所示的判断能量转化的模型。

图1

科学史资源本身往往能体现科学本质,将其引入教学是理解科学本质的显性路径。

组织学生讨论:上述科学史上涉及能量转化的研究为什么都集中在19世纪初?这对发现能量守恒定律有什么影响?

虽然这样的问题比较“虚”,离科学知识与技能比较遥远,但正是它的“虚”,对学生理解科学本质、养成科学精神具有很大的作用。每一科学事件都有其特定的历史文化背景,科学不是人类历史上的孤立事件,是人类历史文化的一部分。

3.3 呈现迈尔的研究过程,解释、评价现象

材料一:1840年7月,在海上航行期间,迈尔在与海员们聊天时获知,海水在下暴雨时会比较热。

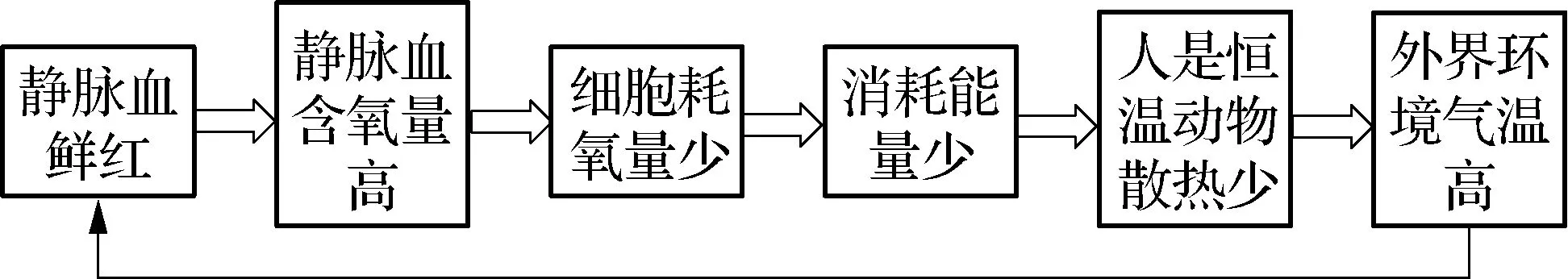

引导学生科学地解释现象,构建科学模型。解释遵循“以终为始,逆向推理”的原则,按照图2所示的思维过程展开。

图2

材料二:1840年7月,迈尔为一些生病的海员放血,他发现热带地区人的静脉血比他预期的更为鲜红。请解释热带地区海员静脉血鲜红的原因。

材料二给定的信息较少,为劣构问题,解释难度大。材料并未告知德国与印尼地理位置不同对人体的不同影响,也未告知环境气温对人体呼吸作用强度的影响。为此,若要减少难度,可提供如图3所示信息。

图3

同样,“以终为始,逆向推理”的过程如图4所示。

图4

虽然迈尔对上述两个现象的思维与推理过程是定性的,但他把能量转化拓展到生理学、自然界,并认为它们是统一的。迈尔假定:能量“既不会凭空创生,也不会凭空消失”,这才有符合逻辑的解释。定性思考与推理虽然不能带来让人信服的证据,但为后续严密地研究“热功当量值”奠定了基础。

3.4 构建具象模型,重演历史事实

如果仅仅只有前两则材料的思考,迈尔绝不可能成为发现能量守恒定律的重要科学家。他的重要贡献在于对多领域的思考与论述,其中既有哲学的思辨,又有科学的严谨。迈尔对“一定质量气体作等压吸热与等容吸热”进行了对比,我们可将其过程转化成初中学生能理解的类似于内燃机的做功冲程的模型,从而就有了如下问题的设置。

案例一:在甲和乙两个体积相同的绝热容器内分别封闭1 g相同种类的气体。其中甲容器是密闭的,乙容器中的挡板AB可以在水平方向上无摩擦运动(图5)。分别对甲、乙容器内的气体加热使其吸收Q1、Q2的热量,使它们的温度都升高1 ℃。

图5

(1)Q1和Q2相等吗?

(2) 已知大气压为p0,挡板AB的面积为S,AB移动的距离为L。请列出Q2与Q1的关系式。

需要指出的是:(1) 案例一中情境设置正是迈尔等容吸热与等压吸热的物理模型,是真实科学史资源的转化;(2) 迈尔选择常压下的气体进行实验,是因为常压下的气体可近似为理想气体,不需要考虑其分子势能的变化,即内能的增加可通过温度(分子平均动能)的升高来反映;(3) 案例一并不是沿用迈尔的推理逻辑来求热功当量,而是利用能量守恒阐释功和能的关系;(4) 案例一中设置第(1)问,是为了减小第(2)问中过大的思维跨度;(5)Q2与Q1的关系为:Q2-Q1=W=FL=p0SL;(6) 基于案例一引导学生列举现实生活中的应用实例,学生能举出“内燃机的做功冲程”和“给密闭的锥形瓶充气时瓶塞被冲出”两个例子。

3.5 展示焦耳的实验研究过程,分析装置内涵

因学生已学过焦耳定律,故以焦耳的热功当量实验作为复习课教学资源。

案例二:焦耳通过严密的实验,说明力对物体做功时机械能转化为内能,认为能量是守恒的,并测出它们的当量关系,实验装置如图6所示。

图6

(1) 说明实验原理。

(2) 该实验能说明什么问题?

(3) 影响实验误差的可能因素有哪些?

在课堂上只定性分析焦耳实验原理、意义和实验装置的本质特征,而不作定量探索。

3.6 比较物理学家的研究成果,理解科学本质

比较迈尔、焦耳和亥姆霍兹对能量守恒定律的贡献,能让学生理解科学本质,笔者在课堂总结时呈现了表3。

表3

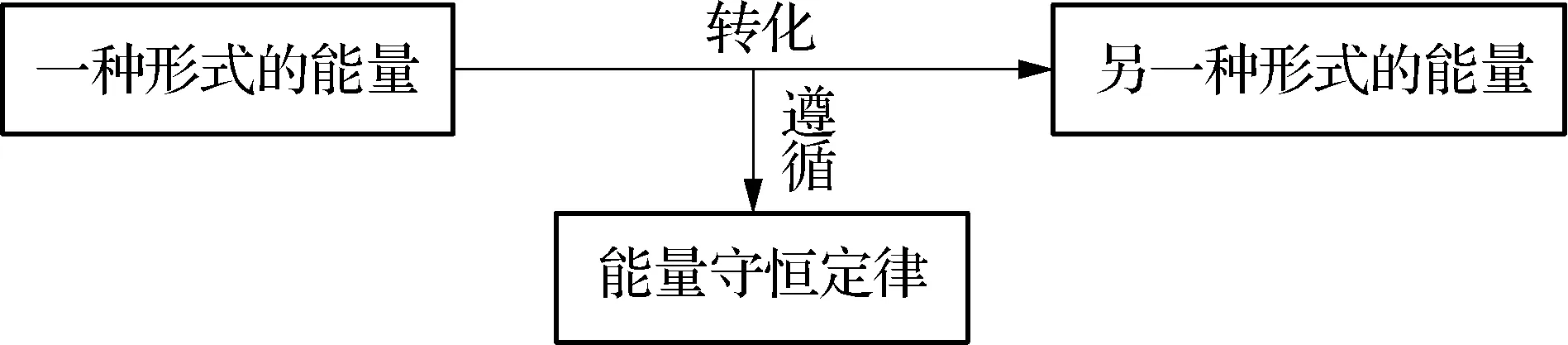

利用能量守恒定律的科学史资源理解科学本质,关键在于从定性到定量体验不同形式能量之间的相互转化,笔者利用图7进行小结。

图7