创设生成性课堂 促进学生创造性思维发展

朱兴国

(江苏省徐州市第三十一中学,江苏 徐州 221000 )

在布卢姆教育目标认知分类中,创新思维被认定为高阶思维之一,而且还位于认知层次的最顶层。高阶思维能力的培养,需要高阶学习活动予以支持。[1]因此,为培养学生的创造性思维能力,应该设计与其相对应的课堂教学过程。

充满生成性的课堂可有效培养学生的创造性思维,在课堂教学的整个过程中物理知识不是由教师直接给出,而是学生在教师的引导和帮助下从情境中发现问题,经过必要的思考和探究过程,建构概念、发现规律。这其中包含情境引发问题、物理实验的设计与演示、板书与PPT课件的配合等环节,现结合教学实践对各环节生成过程及其对创造性思维的提升作用进行阐述。

1 创造性思维的“起点”:创设情境,引发问题

好奇是学生的天性,利用这个心理特点可以激活学生的思维,所以教师在课堂教学中创设情境,引发问题,让学生进入到主动思维的状态中来,表1展示了“光的色彩和颜色”教学中的情境创设、师生活动。情境为学生与教室中特别熟悉的场景相关,学生也很容易回答问题1,根据眼中看到的来回答就可以。但将多次的回答综合在一起后,对于问题2学生就不易回答了。问题自然深入到学生的大脑中,刺激大脑活动。本节课研究的课题自然从中生成,让学生感到既熟悉又陌生,熟悉会让学生感觉研究没有那么难,陌生又会激发学生的好奇心和求知欲,创造从何而来?从身边就可以,在习以为常的现象中提出新的问题,从而引发学生的思考。

表1

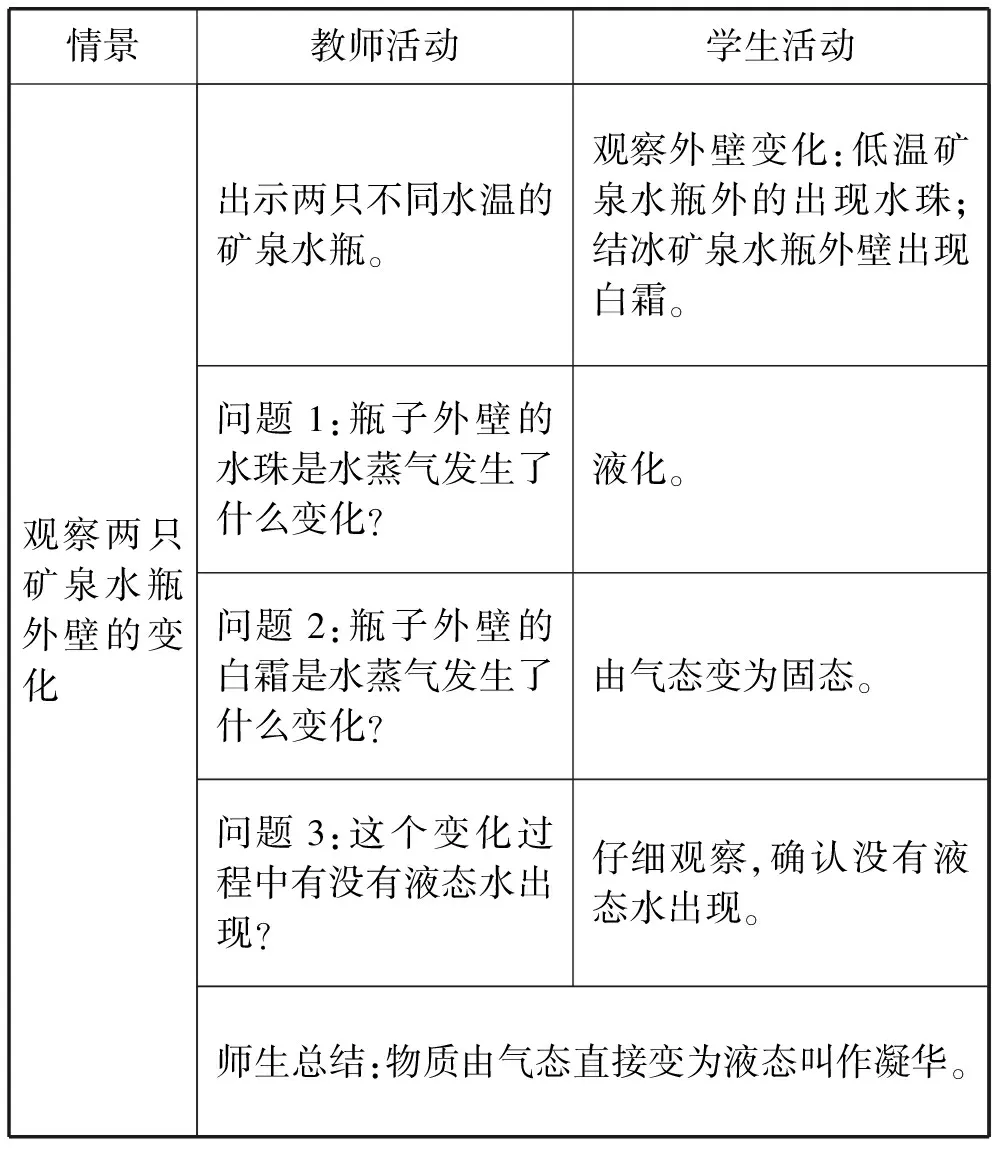

表2、表3为“液化”和“凝华”教学中的情境创设、师生活动,课堂情境都是利用生活中常见物品上的不同变化,通过对比来生成问题,引发学生思考。“凝华”的情境是“液化”情境的延续,学生运用相同的思维方法审视不同的物态变化,使学生对于周围事物有了更深层次的认识,感受到生活中处处有物理,创造性思维随时可以启动,探索随时都在发生。

表2

表3

2 创造性思维的“动点” —— 物理实验中的生成过程

美国教育家萨蒂指出:“创造的过程涉及两种思维:发散和收敛。”创造过程只有发散是不够的,当一个人以得到解决方案为目标思考问题时,会收敛性地思考问题,视角从较广泛的范围逐渐缩小、聚焦于某个细节,并通过对较熟悉的问题进行联想,潜意识开始对问题的独立思考发挥作用,提出新的可能,解决难题。[2]

在教学中,物理实验既是学生物理学习的主要内容,更是主要的学习方式。每个实验都是为了解决问题而存在,不论是观察演示还是动手操作,学生都会在教师的引导下参与到问题解决中来,思考并试图解决遇到的难题。例如,实验操作步骤的生成和演示实验中现象的展现都是思维活动启动后的“热动”行为过程。

2.1 实验操作步骤的生成

教材中所涉及的学生实验往往会直接给出操作步骤,学生按部就班地根据步骤进行操作,以完成实验。但学生经常会出现实验做了上一步忘了下一步的情况,究其原因是学生对实验要解决的问题不明确。学生不清楚实验为什么这样设计,实验步骤为何这样编排。在教学实践中,要采用生成的方式组织教学,让学生思维动起来,表4呈现了“水的沸腾”实验操作步骤的生成。

表4

步骤一是对于一个具体事件中诸多细节进行提炼的过程,学生会在大脑中对生活经验进行梳理和筛选,使本次实验的目标逐渐清晰。

步骤二确定实验观察内容和操作方法,需要学生发挥的想象力。如对于“问题1:水沸腾需要吸热吗?”就需要学生思考:“怎样操作才能看出水在吸热?”吸热过程是人眼难以直接观察到的,学生会联系生活经验中水沸腾时的景象,灶台火力较大时,锅里的气泡多;火小时,气泡少;火熄灭,水停止沸腾。在教学过程中,采用反证的方法,设计在水沸腾过程中,刻意熄灭酒精灯,停止加热,观察水是否沸腾,由此判断沸腾过程的吸热情况。想象力其实都是人在特定的时间将大脑在日常学习和生活中存储下来的信息,或变换或迁移,进而展现出来。课堂中给学生留出展现的机会,鼓励学生主动改造、变换大脑中的信息和身边的物品,学生的创造力自然会得到提升。

步骤三引导学生自主制定实验步骤,学生根据每项操作的特点,以提高实验效率为目标,编排合理的操作顺序。学生在生活中,大部分的时间和活动都是被家长和老师安排好的,对于完成一项任务缺乏必要的思维准备。在编排的过程中,学生会根据生活经验对各项操作进行推演,发现它们之间的联系,不断将这些单独的操作进行组合、对比和调整,最终得到最佳方案,这就是一个发现和创新的过程。

2.2 演示实验中的生成

教材中演示实验的主要目的是让学生观察实验现象,但是很多的现象发生得很快,学生很难观察到变化发生的细节。这种情况就类似于我们在现场看表演和比赛,不如在电视屏幕前看得细致,因为电视转播有多个角度,还可以慢动作反复播放。所以教师在进行实验演示时需要尽可能将现象的生成变化过程清晰地展现在学生面前。

如在演示光的色散实验时,将光屏的位置摆放在距离三棱镜较近的位置,引导学生观察到光经过三棱镜后改变了方向,在光屏上形成一条较亮的白色光带。

教师将光屏逐渐远离三棱镜,发现在原来白色光带的上下两侧分别出现了红色和紫色的光带,但中间仍然是白色。再次拉远光屏与三棱镜之间的距离,光带中央部分也逐渐出现多种色光。最后将光屏撤去,使彩色光带直接投射到教室的白墙上,呈现出一个大尺寸的色散光带。光屏远离的速度要慢一点,在观察完光带中的色光后还可以用光屏从墙上将色散光带接收下来,并逐渐靠近三棱镜,彩色光带中的色彩逐渐变化,最后又重新混合成白光。

学生观察了多种色光的生成和还原过程,能使学生体会到:白光中含有多种色光,对实验现象观察的过程也是在大脑中建构知识图景的过程,相比于直接呈现彩色光带更能让学生理解事物变化的过程。

自然科学研究都起步于观察,教师在课堂上不仅要引导学生观察现象的特征,更要让现象的产生和变化过程深深印在学生的大脑中,以期经过独立而理性的思考,得到新知,建构自己的知识网络。

3 创造性思维的“展点”:板书与PPT配合使用

思维脉络的梳理与展示可以结合PPT课件,而使学生的思维过程得到展现。在生成性课堂中PPT课件与黑板应该分工明确、相互配合(表5)。

表5

问题1:舞台上经常用干冰制造白雾,以渲染气氛。你知道这种白雾是怎么形成的吗?

在PPT课件中可以展示干冰的图片和舞台上白雾的场景(图1)以及所对应的问题。

图1

教师通过提问(表6),引导学生分析,并在黑板上记录分析的过程,最后呈现出整体分析结构(图2)。

表6

图2

对具体问题尤其是复杂问题的分析整理是思维能力培养中的重要环节,复杂问题就是多个简单问题的组合,在分析过程中首先要将复杂问题分解成多个简单问题,其次逐个解决简单问题,最后综合各个简单问题的结论,整理得出复杂问题的最终答案。对于这种多步骤的分析过程,人的大脑同时进行着两项不同的工作,一是记忆已经推理出的内容,二是进行下一步逻辑推理。这种边记忆、边推理的状态会使学生出现推出下一步忘记上一步的情况,所以在黑板上将思维过程用图示方式记录下来,会大大减轻学生思维的负担,时时回顾、审视思维的生成脉络,从而有效地降低复杂问题的分析难度,为解决复杂问题提供有力的保障。在分析、解决问题的过程中,学生的创造性思维能力也会得到提升。

4 结语

创造性思维能力的培养离不开创造发现的实际情境,在课堂中需要营造创造性的氛围,引导学生参与其中,使学生感受创造的过程、应用多样的科学思维方法、养成探索的习惯,提升他们的创造性思维能力,为其终身发展打好基础。在日常教学中,学科知识既是教学内容也是教学媒介,将学科知识的教学过程设计为生成性的创造过程会更有利于学生创造性思维能力的发展。