工作面覆岩裂隙演化测试技术发展趋势

王晓蕾

(1. 吕梁学院矿业工程系,山西 吕梁 033001; 2. 煤矿机械装备维护与检测试验吕梁市重点实验室,山西 吕梁 033001;3. 吕梁市智慧煤矿工程技术研究中心,山西 吕梁 033001)

0 引 言

煤炭在我国能源结构中占有重要地位,对于我国经济发展具有重要的促进作用[1]。在我国一次能源结构中,石油和天然气的储量相对于煤炭储量非常小[2]。《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》指出,到2020年,一次能源消费总量控制在48亿吨标准煤左右,煤炭消费总量控制在42亿吨左右,其中煤炭占一次能源比重为62%[3-4]。由此可见未来相当长的时间内我国能源还是以煤炭为主[5]。随着煤炭资源的大量回采,浅埋深煤层开采殆尽[6-8],煤炭企业不得不向深部开采,我国煤矿正以每年8~12 m的速度向下延伸,进入了深部开采阶段[9]。深部开采面临低渗透和高富水层的影响,给煤矿安全生产造成了威胁[10]。

当煤层开采后,受采动影响,上覆岩层发生移动、破断最终垮落[11]。并随着工作面的开采有采动裂隙产生,其裂隙有破断裂隙、节理活化、离层裂隙三大类[12-13]。采动裂隙的分布对于矿井水灾害和瓦斯治理具有重要意义。其发育特征受地质、开采工艺、煤层开采厚度多因素影响[13]。其分布特征的有效确定对于煤矿安全生产具有重要意义。

本文基于现有研究,总结了煤层开采覆岩裂隙演化规律研究现状,并分析不足,针对现存问题提出未来煤层开采覆岩裂隙演化规律研究的发展趋势。

1 煤层开采覆岩破坏

矿井中巷道开掘之前不受任何人类影响的岩体称为原岩体[14]。存在于原岩中的力为原岩应力,巷道采掘前岩体处于弹性变形状态。假设上覆岩层为均质连续介质,岩体为半无限体,当距地表高度为h时,其主要受上覆岩层的压力作用。

当巷道开挖后,原始应力被破坏,应力重新分布,巷道周围发生应力集中现象[15]。临空煤岩体应力升高,同时,其受力状态由三向变为两向受力,此时承重主要是采空区上部的煤岩体,承受上部岩层应力作用。并将这种作用传递到工作面两端的煤壁上与工作面前后的煤岩体上。在采空区内为煤岩体卸压区。而在工作面两端煤壁上形成应力集中区[16]。

采煤工作面前、两端煤壁、采空区冒落的矸石分别承受的为前支承压力、侧向的支承压力以及承载支撑作用的后支撑压力。由于采空区的卸压以及应力集中区的存在,必然使得煤层顶板发生破坏[17]。

2 开采覆岩裂隙演化理论

2.1 竖三带理论

竖三带理论是由刘天泉院士于1965年通过淮南李咀孜煤矿水体下采煤现场观测总结出来的理论[18]。如图1所示,当工作面开采后,由于采空区的作用,顶板原生裂隙扩展、最终产生了破坏,同时形成次生裂隙,当工作面稳定后,顶板形成有规律分布的垮落带、裂隙带、弯曲下沉带[19]。

图1 竖三带理论图

垮落带内煤岩体发生断裂堆积在采空区内,少部分被许多垂直层面裂缝破坏,表现为跨出采区上边界的拱形[20],裂隙带内岩层基本保持完整,但是被众多垂直裂隙破坏,该范围大于垮落带的范围,其破坏形态与垮落带类似;弯曲下沉带位于垮落带和裂隙带之上,岩体呈整体移动,基本上没有受到采动影响未发生破坏,具有一定的隔水能力[21]。

2.2 “O”形圈理论

“O”形圈理论是由钱鸣高院士于1998年通过相似模拟试验得出的裂隙演化理论[22],见图2。

图2 “O”形圈理论图

该理论是在顶板任意高度的水平面内,当工作面推进到一定距离进入到裂隙分布的第二个阶段时,采空区中部的离层裂隙会在上覆岩层的作用下被压实,在采空区四周存在连通的离层裂隙发育区,其形状如O—X形状,因此称之为“O”形圈理论[23]。

2.3 椭抛带理论

椭抛带是由李树刚教授于1999年通过相似模拟试验得出覆岩裂隙动态分布特征理论[24],见图3。

图3 采动裂隙层区面椭圆区

该理论指出主关键层控制着弯曲下沉带岩层,其变形与沉陷是同步发生的,关键层下的椭抛带裂隙较发育,同时,采场覆岩内不再有曲面轮廓,裂隙呈椭球台状[25],以破断裂隙为主。经过综放工作面初次来压以及周期来压等充分采动后,覆岩椭抛带在某结构上消失,但采动裂隙展布的裂隙发育区仍近似为椭圆区,空间裂隙不是恒定值,其变化与初次来压和周期来压步距有关系[26]。

2.4 岩移四带理论

岩移四带理论是由高延法教授于1996年通过计算机得出的[27],其理论模型如图4所示。

图4 岩移四带理论

该模型最下面的煤柱体和顶板岩层以及冒落矸石和断裂岩块已经丧失连续性,仅仅对上覆岩层起到支撑作用,这部分岩层为破裂带。破裂带之上各部分岩层叠合结构,接触面为滑动接触且层间是不连续的,称之为离层带。离层带之上各岩层基本上保持原有的连续性和力学特性,呈现整体下移状态,为弯曲带。最上面的部分独具力学性质的松散冲击层称之为松散冲击层带。岩移四带模型实际上是基岩破坏后特征进行了分带,从整体上看,是一种非连续性、非均值性的各向同性体。对于表层是非均值性、各向异性的松散体。

3 裂隙演化研究方法

3.1 相似模拟

相似模拟也称为物理模拟[28],它是基于相似原理技术的一种非常重要的研究方法。通过相似原理将原型按照一定比例缩小制作成模型,通过模型来分析工作面开采过程中覆岩裂隙演化规律[29]。通过人工材料代替原型中的煤岩体,原型与模型之间无本质区别。相似模拟分为二维和三维两种,对于矿开采而言,二维模型能够直观看到工作面回采过程中覆岩裂隙演化规律以及破坏形态[30-31]。

相似试验以相似原理为依据,其理论是相似现象的相似准则相等,其指标均为一;若现象相似,那么描述现象的各个参量存在一定的函数关系且相同;若两个现象能够通过相同文字描述且单值相似,同时相似准则相同的情况下,这两种现象是相似的。

为了使得模型中的发生情况能够准确反映实际情况,原型与模型之间必须满足几何相似、动力相似、时间相似,其表达式为:

式中: αL、αt、αr、ασ——几何、时间、容重、应力相似系数;

LH、LM、tH、tM、rH、rM、σH、σM——原型和模型的几何、时间、容重、应力值。

熊祖强[28]等采用相似模拟对山西某矿承压水上开采裂隙演化特征进行了研究。以33410工作面为试验工作面,该工作面主采9号煤层,煤层平均厚度为3.0 m。试验采用平面力学模型进行分析,其尺寸为1.6 m×0.3 m×1.6 m。根据覆岩变化特征得出16个岩层。按照几何相似比1∶100,密度相似比、应力常数均为1.56,时间相似比为10。以河沙、碳酸钙作为骨料,石膏为胶结材料,云母作为岩层的分界面进行模型的搭建。试验模型如图5所示。

图5 模型开挖前全景图

在距离模型边界30 cm处开挖,10 cm作为开切眼。开挖过程中覆岩应力演化规律如图6所示。

图6 应力演化特征

由图可知,随着工作面的不断推进,应力基本呈上升趋势。当回采到4 m出时,应力达到最大值为2.49 MPa。随着继续推进,应力降低并趋于稳定。当工作面推进到30 m处,覆岩产生了微小裂隙,随着工作面不断推进,裂隙宽度不断加大并且向深部发育,工作面继续推进,底板破坏产生了横向裂隙,当工作面推进到60 m时,底板裂隙基本上贯通。底板裂隙经历了生-发育-闭合的过程;当工作面回采结束,底板裂隙深度不一,但无导通裂隙。

3.2 数值模拟

数值模拟也称为计算机模拟,它是借助计算机结合有限元或离散元的概念进行研究的一种方法[32]。是通过数值计算和图像显示的方法,达到对开采工作面的覆岩裂隙演化的研究目的。该技术诞生于1953年,主要用于模拟一维气相不稳定径向和线形流[33]。目前对于裂隙演化的软件主要包含FLAC、UDEC、3DEC三种。

FLAC软件的基本原理就是拉格朗日差分法,是一种利用拖带坐标系分析大变形问题的数值计算方法[34];UDEC是基于离散单元法的数值模拟软件,通常情况下,物理介质呈不连续特征,主要表现为材料属性的不连续或空间结构(构造)上的不连续。其基本公式假设为二维平面应变模型[35]。3DEC软件是一种基于离散单元法作为基本理论的以描述离散介质力学行为的计算分析程序[36]。该软件本质上是对二维空间离散介质力学描述向三维空间延伸。该软件采用凸多面体来描述介质中连续性对象元素的空间形态,并通过若干凸多面体组合表达现实存在的凹形连续性对象。

雷利剑[37]采用数值模拟软件对招贤煤矿覆岩裂隙演化特征进行了研究。该煤矿首采面为一采区1 307工作面,工作面走向、倾向长度分别是1 382 m、155 m。主采3号煤层,煤层平均厚度为10.6 m,煤层平均倾角为近水平煤层。以该工作面为原型进行建模,取模型长度、宽度分别是1 200 m、300 m,得出的计算模型如图7所示。

图7 离散元数值模型

开挖考虑边界效应。采空区设置到模型中部。在距右边界400 m设置开切眼。从右向左依次进行开挖,每步开挖50 m,同时设置好保护煤柱,开挖结果如图8所示。

图8 覆岩裂隙演化

由图可知,随着工作面的开挖,当开挖到100 m时,直接顶发生了垮落,同时在顶板泥岩处出现了横向裂隙;随着工作面的继续推进,当开挖到200 m时,覆岩整体在中部发生了破断,同时出现了横向离层空间,由于其本身岩性较坚硬,所以存在一定支撑作用,其内部产生明显裂隙;当工作面回采到400 m时,直罗组和安定组岩层之间的离层发生闭合,同时在其上部产生了明显离层,离层长度约为236 m,其裂隙以交叉分布的裂隙网格为主。

覆岩破坏呈对称分布,最大破坏位于顶部,其裂隙发育区主要位于离层区内,为裂隙网格区,以横纵裂隙网格为主,呈八字形对称分布,随着覆岩层位的不断升高,纵向主导水裂隙变陡,纵向和横向离层裂隙构成顶板主控裂隙。

3.3 钻孔电视

钻孔电视对于煤层开采覆岩裂隙演化具有非常好的效果,是一种非常重要的研究方法。其原理是钻头中的CCD光学耦合器件将钻孔内的孔壁图像进行实时采集[38-39](如图9所示),并通过处理系统进行转化,将孔内情况以360°图像的形式展示出来,同时深度测试系统实时监测成像钻头深度[40],并把深度传输到处理系统中,最终,钻孔中的孔壁裂隙以图片形式展现出来,并有裂隙产状及深度[41],其结构如图10所示。

图9 孔壁成像机理

图10 钻孔电视结构图

钻孔电视利用计算机来控制图像的采集和处理,实现模—数之间的转化。图像处理系统能够自动采集、记录并且保存起来,经过处理后将以图像的形式展示出来,通过图片能够清晰看到裂隙变化特征[42-43]。

王晶[13]等采用钻孔电视窥视装置对保护层开采被保护层裂隙发育进行了研究。该煤矿生产能力0.3 Mt/a,主采19和25号煤层,19号煤开采存在瓦斯提出问题,因此,采用保护层开采的方法进行保护,对其被保护层裂隙演化进行分析,根据地质实际情况进行探测,其钻孔布置如图11所示。

图11 文献[13]钻孔布置示意图

通过多次水力冲孔,多次探测得出覆岩裂隙演化图如图12所示。

图12 钻孔探测结果

由图12可知,煤层回采后,覆岩裂隙发育明显,有较大裂隙存在,为了更进一步分析裂隙,对其测到裂隙进行分析得出裂隙数量与宽度分布图,如图13和图14所示。

图13 裂隙数量与裂隙宽度曲线图

图14 裂隙宽度与所占比例曲线图

由图可知,当下保护层开采后上保护层裂隙宽度明显较回采前变大。回采前裂隙宽度多集中在10 mm以下,占所有裂隙的80%以上。当工作面回采后,受到采用影响,裂隙数量和宽度均有所增加,裂隙宽度主要集中在10~20 mm之间,占所有裂隙的75%,受采动影响,被保护层裂隙发育度升高。

3.4 分段注水试验

分段注水试验多采用双栓塞设备进行测试。系统主要由操作、封堵、测试系统三部分构成[44]。其工作面原理是当工作面回采后,覆岩受到采动影响必然发生移动、破断最后覆岩发生垮落。在垮落的同时形成采动裂隙,由于受采动影响不同,不同覆岩部位裂隙发育程度也不同,通过测试设备,测试不同部位的漏失量,通过测试段的漏失量直观看出裂隙发育程度[45]。其测试装置结构如图15所示。

图15 分段注水装置结构图

乔小龙[46]等采用分段注水试验对山西某矿覆岩裂隙演化特征进行了研究。该煤矿主采3号煤层,煤层平均厚度为5.82 m,试验在3 302工作面进行布钻,其钻孔布置如图16所示。

图16 文献[46]钻孔布置示意图

试验开始后采用钻机进行冲孔作业,待冲孔水变清后开始测试,每个测试段设置为1 m,每个测试段测试3次,每次5 min,3次取平均值作为该段的钻孔漏失量。测试压力设置为0.5 MPa,测试结果如图17所示。

图17 钻孔漏失量曲线图

由图可知,工作面回采前钻孔注水量较少,基本呈直线分布,注水量保持在100 L/min以下,工作面回采前原生裂隙数量较少,裂隙发育度较低。当受采动影响,钻孔注水量曲线呈“台阶”分布,并且在一定钻孔深度后,钻孔漏失量恢复到开采前的水平,采动后钻孔漏失量是采动前的16~32倍,得出覆岩裂隙发育高度为83.5~85.5 m。

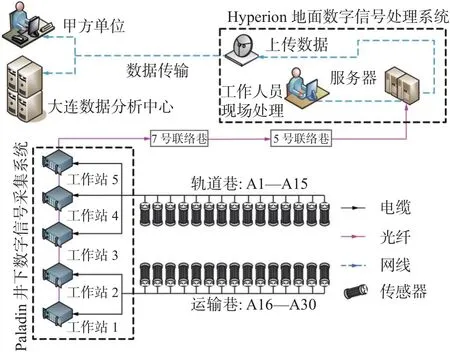

3.5 微震监测技术

微震监测技术是基于地震学和声发射学两种技术[47],它是测试煤层开采过程中裂隙演化规律非常重要的技术,通过监测煤层开采过程中覆岩裂隙破断产生的微震动或其他震动,来监测其对生产活动的影响、效果及地下状态的地球物理技术。当地下岩石由于人为因素或自然因素发生破裂、移动时,产生一种微弱的地震波向周围传播[48],通过在破裂区周围的空间内布置多组检波器并实时采集微震数据,经过数据处理后,采用震动定位原理,可确定破裂发生的位置,并在三维空间上显示出来,监测系统结构示意图如图18所示。

图18 微震监测结构图

原富珍[49]等采用微震技术对董家河煤矿工作面裂隙演化进行了研究,监测22517工作面,主采5号煤层,层厚3.3 m。

微震监测共经历了将近两年,为了有效研究覆岩裂隙演化特征,选取一部分进行分析,如图19所示,图中圆点为微震事件,颜色代表事件等级。

图19 微震能量分布密度图

由图可知,在工作面过断层前,微震能量主要集中在断层30 m范围内,红色区域为高能量聚集区,走向长度可达到15 m。随着工作面的不断向前推进,裂隙向上盘采空区及深部扩展,裂隙发育贯通,有可能形成突水通道。该技术为矿井水灾害防治提供了帮助。

4 存在问题及发展趋势

4.1 存在问题

覆岩裂隙演化特征研究方法存在的不足及适用条件如表1所示。

表1 覆岩裂隙演化特征研究方法分析表

相似模拟:该方法是将原型缩小通过模型研究原型的技术,原型与模型之间相差较大,模型不能够完全代替原型,同时,相似材料不能够很好地反映实际煤岩体,导致模拟结果往往存在较大误差。

数值模拟:数值模拟具有工作量小,成本低的优点。但该方法不能够很好地代替实际情况,参数取值对于模拟结果影响较大,对于裂隙变化特征只能作为辅助手段。

钻孔电视:该方法需要打孔作业,特别是在井上测试时,工程量非常大,且该技术探测的是某一阶段的裂隙演化,而裂隙演化是一个动态发育过程,不能够很好地反映实际情况。

分段注水:该技术也需要打孔作业,工作量大,特别对于超百米的钻孔,不能够进行很好的测试。同时不具有定量化的特点,仅能通过钻孔内的漏失量进行发育程度的对比分析。

微震技术:微震技术是监测的煤岩体破断信号,而煤矿存在放炮以及煤炮的影响因素,造成非破断信号的监测不准确,不能够很好地对裂隙演化特征进行研究。

4.2 发展趋势

1)相似模拟研究存在一定的局限性,煤岩体的力学特征和覆岩变化特征是一个复杂的过程,完全、准确进行模拟很难做到,毕竟模型与原型相差较远,为了提高相似模拟的准确度,未来相似模拟应通过数字岩心技术仿真煤岩体利用3D打印技术进行高保真还原,提高模拟准确度。

2)数值模拟相对于相似模拟模型更小,模拟准确度更不能代表实际情况,同时,覆岩裂隙演化规律受多种因素影响,而数值模拟仅仅考虑了开采深度和采厚等因素,相对于其他地质因素几乎没有涉及,造成模拟准确度不高。未来数值模拟应综合裂隙演化多影响因素,优化煤岩体力学参数测试技术,引入新的思维方法和数学工具,提高模拟结果的准确度。

3)现场测试能够很好地测试裂隙演化特征,但测试的往往是某一时段的裂隙演化规律,而覆岩裂隙演化是一个动态发育过程,贯穿整个回采工作面。未来现场测试应结合矿井智能化开采技术实现裂隙监测的动态化实时化,通过显示装置实时展现出来,为工作面的开采提供技术保证。

5 结束语

我国众多矿井面临水害和瓦斯灾害的威胁,工作面回采后裂隙演化特征是矿山防治水及瓦斯治理的技术基础,对于煤矿安全生产具有重要意义。本文在叙述煤层开采覆岩破坏和开采覆岩裂隙演化理论的基础上,较系统地梳理了相似模拟、数值模拟、钻孔电视、分段注水试验、微震监测技术五种测试方法的工艺技术及装备、测试结果、存在问题及适用条件,并对工作面覆岩裂隙演化测试技术发展趋势进行了展望,未来测试技术会向新材料化、智能化、实时化、动态化方向发展。