安徽经济高质量发展的战略分析与探索

张 侠,宗志娟,刘广东

(1.阜阳师范大学 信息工程学院,阜阳 安徽 236041;2.阜阳师范大学 商学院,阜阳 安徽 236041)

改革开放40 多年来, 中国经济取得了有目共睹的成就。其经济由高速增长转型到高质量发展,高质量发展已成为现在和未来很长时期中国经济的主旋律。 安徽作为中部省份, 如何推动经济高质量发展,同样值得深入探讨。 那么,安徽高质量发展的指标体系如何构建;安徽经济高质量发展水平如何;安徽经济高质量和长江经济带、 全国经济高质量发展的差异如何。 文章将对这些问题一一展开论述。

要实现安徽经济高质量发展,理解经济高质量发展的内涵至关重要。 现有研究持有以下观点:金碚认为高质量发展具有多维性和丰富性[1];杨伟民认为高质量发展是开放、创新、协调、共享和绿色五大发展理念的发展[2];张军扩认为,高质量发展是满足人们日益增长的美好生活需要的公平、高效和可持续的发展[3]。 文章将经济高质量发展定义为经济动力充足,绿色发展程度强,效率创新高,社会更加和谐,人们生活水平更加富足。 主要做3 个方面的研究工作:(1)从人均GDP 和全要素生产率TFP两个方面描述安徽经济高质量发展的现状,探究安徽经济高质量面临的机遇与挑战;(2) 依据指标体系的构建原则,构建安徽经济高质量发展的指标体系,测度其经济高质量发展水平;(3)分析安徽经济高质量发展的整体水平及分维度发展对比状况,将安徽经济高质量发展分别与长江经济带和全国经济高质量发展水平作对比,并在分析的基础上提出促进安徽经济高质量发展的策略。

一、安徽经济高质量发展的现状

学界使用单一指标衡量经济高质量发展,文章主要采用人均GDP 和全要素生产率TFP 衡量安徽经济高质量发展,认真考察这两个指标,有利于了解与把握安徽经济高质量发展的现状。

(一)人均 GDP 发展状况

2020 年,中国受到复杂的国外环境、洪涝灾害和新冠肺炎疫情的冲击, 但安徽始终坚持战略定力, 贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神,统筹防汛救灾、疫情防控及经济社会发展,维护社会和谐稳定,扎实推动“十四五”安徽经济高质量发展。 2020 年,安徽生产总值为38 680.6 亿元,相较 2019 年增长 3.9%, 人均 GDP 为 60 762 元,比2019 年增长3.87%。 陈诗一和陈登科使用劳动生产率来衡量经济高质量发展[4];廖祖君和王理选取人均GDP 度量经济高质量发展[5]。此外,张侠和许启发站在中国的视角, 研究发现人均GDP 与经济高质量发展的相关性很强,其相关系数高达 0.903 9[6]。 因此文章使用人均GDP 这一指标考察安徽经济高质量发展现状。

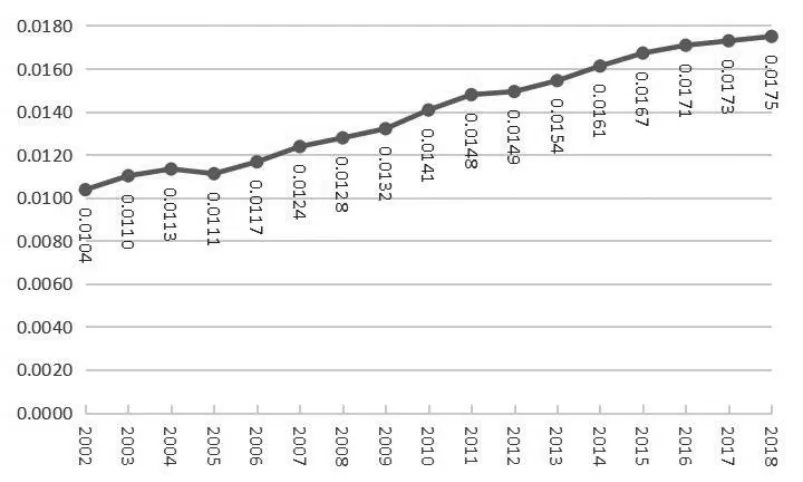

图 1 为 2002—2018 年安徽人均 GDP 发展情况。 由图1 可知,考察期内安徽人均GDP 随着时间的推移而逐年提升,即使2008 年因受金融危机的影响增速有所回落,但整体依旧呈现快速增长的态势。具体来看, 安徽人均GDP 从 2002 年的5 631.272元/人,增加到 2018 年的 47 712 元/人,其绝对数增长 42 080.728 元/人,相当于增长 8.472 倍。 安徽人均GDP 年均增长率为13.394%。

图1 2002—2018 年安徽人均GDP 发展折线图

(二)全要素生产率TFP 发展状况

于永泽等计算2003—2016 年绿色全要素生产率GTFP,来代替经济高质量[7];贺晓宇和沈坤荣认为实现经济高质量发展最为重要的是提升全要素生产率TFP[8];吴婷和易明采用技术效率来衡量经济高质量[9]。周宾对全要素生产率TFP 的时序变化进行分析研究[10]; 张侠与许启发通过计算相关系数, 得出经济高质量发展与全要生产率TFP 之间具备一定的相关性,相关系数为 0.532 8[6]。

全要素生产率TFP 计算方法有很多, 主要分为非参数法和参数法。非参数法主要涵盖数据包络分析(DEA),指数法和malmquist 指数法,而参数法主要包括随机前沿生产函数法、 增长核算法和索洛余值法。非参数方法和参数方法关键区别在于参数法需要确切的函数形式。 文章参照张侠和许启发[6]的研究,采用malmquist 指数法来计算全要素生产率TFP。

假设投入用 x∈R+N, 产出用 y∈R+M,s 期生产活动表示为(xS,yS),t 期生产可能集用 St,界定为:

文章从《安徽统计年鉴》分别选取第一、第二和第三产业的就业人数来表示劳动投入。资本存量参照张军等[11],使用 Goldsmith 于 1951 年创办的永续盘存法核算安徽资本存量,产出则采用安徽生产总值。 利用上述方法测算全要素生产率TFP,其值和趋势如图2 所示。

从图 2 可知,2002—2018 年,安徽全要素生产率TFP 整体上呈逐年上升趋势, 这说明技术变化对经济增长的贡献越来越大。 具体来看,安徽全要素生产率TFP 的增长可以分为4 个阶段: 第一阶段为 2002—2008 年,全要素生产率 TFP 从 2002 年的1.063 增长到2008 年的1.754;第二阶段为2008—2009 年,受金融危机的影响,全要素生产率TFP 有所下降,从1.754 下降到1.712;第三阶段为2009—2011 年,全要素生产率TFP 飞速增长,从1.712 增长到峰值2.006;第四阶段为2011—2013 年,全要素生产率TFP 有所下降;第五阶段为2014—2018 年,全要素生产率TFP 比较平稳,变化不大。

图2 2002—2018 年安徽全要素生产率TFP 的变化趋势图

二、安徽经济高质量发展的机遇与挑战

(一)发展机遇

1.长三角一体化

2010 年,国务院正式批准、实施长三角区域一体化, 提升长三角国际竞争力和整体实力。 2018年,长三角一体化发展上升为国家战略。 2019 年,长三角一体化发展战略发布。2021 年,上海、浙江、江苏和安徽四地户籍居民跨省迁移户口时, 实现“一地办理,网上迁移”。安徽产业落后,经济发展相对缓慢。 而随着时间的推移,具备产业优势的江浙一带,由于产业转型优化的需求,将落后的产能向外转移, 安徽成为承接江浙产业的最佳省份。 自2005 年起,江浙一带大量企业迁移至安徽,这不仅带来了较为先进的技术和产业,还推动了安徽产业结构的优化升级。 通过产业间的转移,安徽与长三角地区间的联系日益紧密,东部被纳入到长三角地区的经济发展规划中。合肥成为中国不可或缺的家电产业生产基地,同时,产品质量提升、技术创新、投资方式改变和产业的集群效应愈发明显,有利地推动了经济快速的可持续发展。

2.丰富的资源

安徽土地资源丰富, 主要体现在以下几个方面:(1)地理位置优势。安徽地处中部,位于长江、淮河中下游,南邻江西,北邻山东,西邻湖北和河南,东邻江苏和浙江。山、丘、岗地、平原交错坐落,地理类型丰富多样,多为平原丘陵。 (2)土地资源丰富,气候优越。 无论是自然环境还是人文条件,都非常适合发展农业经济。 安徽拥有淮河、长江等丰富的自然水资源,河流丰富,水源充足,为农业提供丰富水源,可利用河道进行水路运输。(3)人口资源丰富。安徽拥有大量的劳动力,这为农业发展提供了重要的劳动力支撑,推动了人与自然的和谐共生。

3.科技创新能力提升

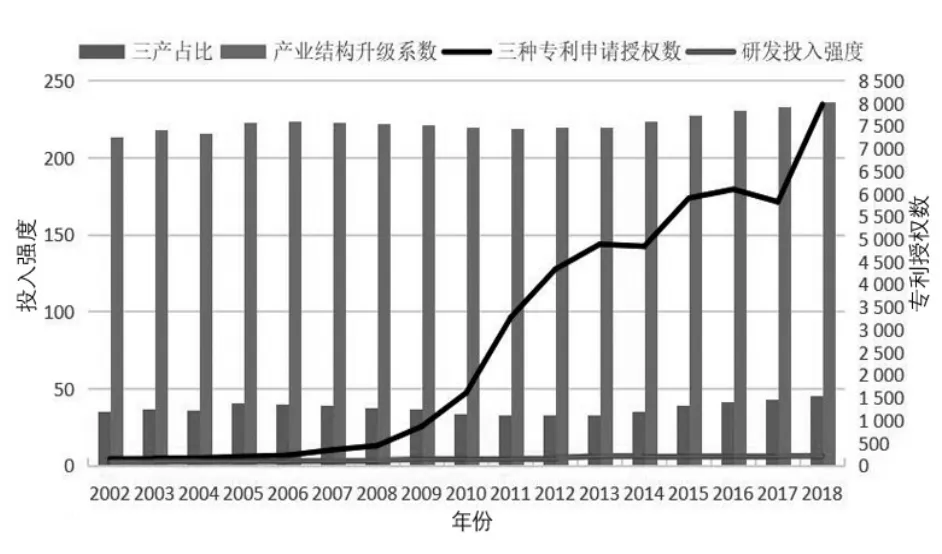

安徽经济发展持续攀升, 居民收入大幅增加,科技创新不断进步。具体表现在:(1)产业结构优化升级。三产占比持续上升,从2002 年34.864%增至2018 年45.079%,产业结构更加合理化,产业机构升 级 系 数 由 2002 年 213.219 增 至 2018 年236.287;(2)3 种专利授权量持续上升。 由发明、实用新型和外观设计组成的3 种专利授权量从2002—2018 年逐年提升,依次为 141.9、161、160.7、193.9、223.5、341.3、434.6、859.4、1 601.2、3 268.1、4 332.1、4 884.9、4 838、5 903.9、6 098.3、5 821.3、7 974.7;(3)技术研发能力提升。 技术研发投入强度不断提升,从 2002—2018 年依次为 72、82、79、85、97、97、107、135、132、140、164、205、189、196、195、209 和216。 研发人员全时当量随着时间的推移而不断增加, 从 2002 年 23 748 人/年增至 2018 年147 149 人/年。 趋势图如图 3 所示。

图3 2002—2018 年安徽科技创新力变化趋势图

(二)面临的挑战

1.区域发展不平衡

安徽的经济发展具有一定的不平衡性,产业区位差异明显:皖江经济结构较为完整,产业完善,技术水平和产业层次较高。皖南如黄山、安庆,主要发展旅游产业,以第三产业为主,工业层次不高,缺乏坚实的工业基础。 皖北产业结构不甚合理,部分区域依赖煤矿等能源,产业结构单一,单一产业占比较大,产业附加值低,整体效益不高。 总体来看,安徽各地区有着明显的产业优势。 除皖江外,其余存在工业层次较低、结构不合理等问题。 各地区地理位置不同,所处社会文化背景的差异,是造成经济发展不平衡的一个重要原因。 皖江发展较为迅速,主要依靠其地理优势,再加之交通运输网络较为完善,能够发挥出自身产业优势,加强与外界的交流联系,经济发展的潜力较大;而皖南,由于多山地致使地区间相互阻隔, 铁路和公路的修建难度大,交通条件相对落后,这在一定程度上影响其经济的可持续发展。 受历史传统的影响,皖北地区的人们思想意识保守,有着强烈的官本位思想,不擅长从事商业经营,存在重视官员、轻视商人的现象,从而不利于经济发展。

2.人才外流较多

安徽是人才流出较多的省份之一。受经济发达地区外溢效应和集聚效应的影响,安徽省人才主要流入江浙沪等地。 安徽作为传统的农业产地,整体经济快速发展但并不均衡,消化不了众多的民工就业。人才流失严重的原因可以解释为:(1)江浙沪经济发展很好,能提供足够的就业岗位,薪资待遇比较优厚,条件和薪资能够吸引、留住人才;(2)安徽缺乏足够的中高端人才就业的岗位,薪资待遇吸引力不强,教育和医疗水平满足不了人才需求。

3.民营企业发展环境欠佳,创新力不强

民营经济已成为中国经济发展的重要力量,在促进经济发展、解决就业、提供政府税收等方面发挥着至关重要的作用,有力地推动了经济的发展与繁荣,促进了经济社会的和谐与稳定。不过,民营企业的营商环境仍需继续优化。2018 年,习近平总书记在民营企业座谈会上, 强调民营企业具有“56789” 的特征, 即民营企业提供了超过50%税收,超过60%的GDP,超过70%的技术成果,超过80%的劳动力就业和超过90%的企业数量。目前,安徽各地区改善民营经济发展环境的氛围浓厚,但专项改革力度不够, 还需进一步以行动有力、方法得当、实效明显为目标,以期实现改革广度和深度的突破。

近年来, 安徽民营企业创新能力稳步提升,研发投入力度逐步加大, 专利申请数量不断增加,自有品牌逐渐增多,发展态势良好,但与发达区域民营企业相比差距较大。其原因主要如下:(1)以高新技术为主的中小企业,创新能力差距不小;(2)科技创新的核心人才较缺乏;(3) 产学研合作以项目为主要载体,合作模式单一,创新风险控制不够。

三、安徽经济高质量发展指标体系构建及测度

(一)指标体系的构建原则

指标体系的构建应遵循以下原则:(1) 系统性原则。 各测度指标之间应具有一定的逻辑关系,可以从不同角度反映经济发展、效率和创新、生态绿色发展、 社会和谐与人们美好水平等子系统的状态和特征,而且要反映经济-创新-生态-社会-生活等子系统的内在联系。(2)动态性原则。经济-创新-生态-社会-生活等子系统需要通过时间维度来反映动态变化。 (3)典型性原则。 确保所选指标具有典型性和代表性, 能准确反映安徽经济、效率、生态、社会和生活水平变化的综合性指标,有利于提升数据计算的准确性和精度。(4)科学性原则。指标体系设计和指标的选择,能真实客观地反映安徽经济、创新、环境、社会和生活发展的状况和特征, 能简单却全面地反映出各指标间的真实内在关系。

(二)指标体系设计

依据定义并结合指标体系的构建原则,分别从经济、效率、生态、社会和人们生活5 个方面设计安徽经济高质量发展指标体系,具体如表1 所示。

表1 安徽经济高质量发展指标体系

核心变量的描述统计结果如表2 所示。

表2 核心变量的描述统计

(三)经济高质量发展的测度方法

由于熵权法是一种被普遍使用的客观赋权方法,因此文章参照张侠[12]、杨耀武[13],陈景华等[14]学者的相关研究,采用熵权法来测算安徽经济高质量发展水平,其具体步骤如下。

(1)对指标Yij进行标准化处理。

其中,i 代表地区,j 代表年份,Yij代表原始数据,Zij代表标准化后的指标。

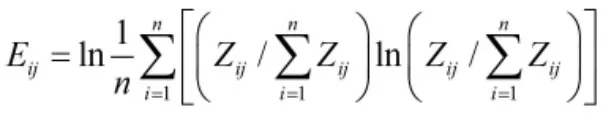

(2)指标 Zij的信息熵,记为 Eij。

(3)指标 Zij的权重,记为 Wj。

(4)计算加权矩阵,记为R。

(7)计算各方案与理想方案的相对接近度。

其中,Ci∈[0,1],Ci代表经济质量发展程度的高低,Ci值越小,经济高质量发展程度越低,Ci值越大,经济高质量发展程度越高[15]。

(四)数据来源

数据来源于《中国卫生健康统计年鉴》《中国科技统计年鉴》《中国农村统计年鉴》《中国城市建设统计年鉴》《安徽统计年鉴》《中国环境统计年鉴》《中国统计年鉴》 和Wind 数据库以及安徽国民经济和社会发展统计公报等。个别指标如平均受教育程度、产业结构升级系数依据原始数据,采用相应的方法计算而得。

四、安徽经济高质量发展的测度分析

(一)时序分析

由熵权法测算的安徽经济高质量发展水平可得,安徽经济高质量发展水平随着时间推移逐年上升 ,2002—2018 年 依 次 为 0.0 104,0.0 110,0.0 113,0.0 111,0.0 117,0.0 124,0.0 128,0.0 132,0.0 141,0.0 148,0.0 149,0.0 154,0.0 161,0.0 167,0.0 171,0.0 173,0.0 175。安徽经济高质量发展平均增速为3.108 5%。 具体按照经济发展的规划来看,安徽经济高质量发展平均增速依次为:“十五”时期,平均增速为1.641 6%;“十一五” 时期, 平均增速为3.802 2%;“十二五” 时期, 平均增速为 2.445 0%;“十三五”时期,平均增速为0.773 7%。 趋势发展如图4 所示。

图4 2002—2018 年安徽经济高质量发展的时序图

(二)分维度分析

依据经济高质量发展的各分维度数据,生成经济高质量发展的分维度折线图 (图5)。 由图5 可知,整体上来看,考察期内按分维度情况依次为:效率创新水平最高,生活美好其次,经济动力第三,社会和谐第四,绿色发展程度最低。从增速上来看,经济动力和绿色发展基本稳定,变化不大,社会和谐程度从2009 年逐年提升, 效率创新和生活美好程度增幅最大。 效率创新是安徽最具优势、最为宝贵的财富,效率创新是驱动经济高质量发展的重大引擎,能够全面提升安徽效率创新水平,努力塑造创新驱动的经济发展模式,为安徽经济高质量发展提供经济新动能。这主要因为安徽3 种专利申请授权数、R&D 投入强度、人力资本、研发人员等全时当量逐年提升, 单位产出废水排放、 单位产出废气SO2排放、单位产出废弃物排放、单位GDP 电耗、单位GDP 能耗逐年降低。

图5 2002—2018 年安徽经济高质量分维度时序图

(三)对比分析

为进一步分析安徽经济高质量发展,将安徽与长江经济带和中国做对比。表3 是依据熵权法测度的安徽经济高质量发展指数、 长江经济带11 省市经济高质量发展指数和中国经济高质量发展指数信息情况。

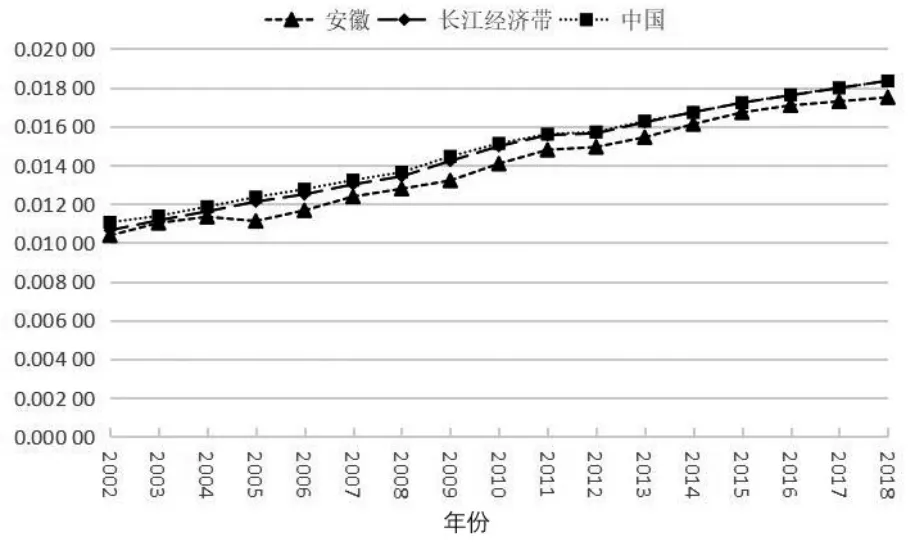

文章依据表3 生成安徽、长江经济带和中国经济高质量发展水平的折线图(图6)。 由图6 可知,从整体来看,安徽经济高质量发展水平低于长江经济带平均水平,并低于中国经济高质量发展的平均水平。 具体来看,2002—2004 年,安徽与长江经济带和中国经济高质量发展水平差距不大;2005—2018 年, 安徽与长江经济带和中国的经济高质量发展水平差异基本持平,且几乎与长江经济带和中国经济高质量发展水平以相同的速度实现经济高质量的快速增长。

表3 2002—2018 年安徽、长江经济带和中国经济高质量发展水平对比

图6 2002—2018 年安徽、长江经济带和中国经济高质量发展对比图

五、促进安徽经济高质量发展的策略

文章针对上述研究与分析,提出促进安徽经济高质量发展的策略如下。

(一)抓住机遇,沉着应对风险挑战

机遇和挑战并存, 安徽应综合利用自身资源,共同发力,在机遇中提升自身能力,在挑战中善于挖掘机遇。 在长三角一体化的背景下,安徽应善于抓住机遇,积极发掘自身优势,挖掘自身潜力,努力实现经济高质量发展。此外,风险挑战上升,经济下行压力加大,安徽正面临巨大挑战,如地区发展不平衡、人才外流严重、民营企业发展环境欠佳和民营企业创新力不够强等[16]。 安徽应坚持新发展理念,坚持供给侧结构性改革,积极推动高质量发展。同时,努力促进产业结构优化,提升人们幸福感,提升经济发展质量。

(二)大力培育经济新动能,深化创新驱动发展

积极发挥财政资金的激励和引导作用,积极投入财政支出,支持“三重一创”建设,支持四大创新体系,努力建设创新型省份,加快发展经济新动能,建设实体经济,科技创新,建立人力资本、现代金融协调发展的产业体系,加大对皖北地区和大别山区的大力支持[17]。 大力支持“四个一”创新平台建设,支持平台和企业、技术和产业、制度和政策、金融和资本等创新体系。 鼓励企业提升自主创新能力,支持科技成果转化和科技重大专项,完善以知识价值为导向的政策,鼓励科研人员对科研成果的使用权和拥有权。

(三)兼顾区域均衡,促进民营经济高质量发展

由于地理及人文环境、开发层次和资源禀赋及科技创新等差异[18],安徽经济总量、结构和质量等地区间存在较大差异。 政府应深化供给侧改革,促进安徽民营经济发展,给民营企业提供足够的政策和金融支持, 各级政府应提升宏观经济的实效性,提升欠发达地区的产业集聚,实现产业结构的转型升级。不断激发创新热情,聚集要素资源,汇聚源头活水、提供优质服务、加大扶持力度支持民营企业成长。健全“双创”机制,强化“双招双引”力度,引导和鼓励民营企业进入安徽, 不断强化人才支撑,完善企业信用修复机制, 积极推动民营企业升级,促进民营经济高质量发展。

(四)促进社会和谐,满足人民对美好生活的向往

努力发展第三产业,尽力改善就业情况,减少失业率,努力缩小居民收入差距,全力发展九年制义务教育,提升人均受教育水平。 加强产品质量的监督,努力保证和提升产品质量,加大人均公共绿地面积的覆盖率,完善交通设施,努力建设社区医院,做好人们的健康保障,不断提升城镇居民收入和农村居民收入水平, 提升居民人均消费水平,使人们的生活更加美好富足。人人和谐,家庭和谐,社会和谐,生活才会更加美好。