疑问相关语气副词“可”的制图分析

刘星宇

(北京语言大学 语言学系,北京 100083)

“可”是汉语中一个涵义特别丰富的小词,具有多种词性和多样用法。本文主要探究“可”作疑问相关语气副词的使用特征。 就疑问语气副词的用法,《现代汉语词典(第六版)》列出的义项有两条:

◎用在反问句里加强反问语气:“这件事我~怎么知道呢? ”[1](P733)

◎用在动词、形容词的前面,表示疑问:“这件事他可愿意? ”[1](P733)

关于“可”作疑问语气副词的意义和用法的描写,前贤的研究主要包括从历时角度对“可”的疑问副词用法作溯源分析,如江蓝生[2]、田永苹[3]等,和从共时角度对“可”所表示的各类具体语气的语义及语用做详细描写,如齐沪扬[4](P263)、熊慧慧[5]等。 目前,学界认为“可”的疑问语气意义至少包括两个义项:“可 1”表“反诘”语气;“可 2”表“推测”语气。 至于“可”字意义和结构的对应性研究,特别是形式化的研究还不充分。 同时,关于“可”作疑问语气副词(暂且称为“副词”)的一个研究热点就是方言中的“可+VP”疑问句式。一般认为这是和普通话中正反问功能对应的格式,相关研究十分丰富,代表研究包括朱德熙[6-7]、黄正德[8]、刘丹青[9]等。 前人对这一结构的地域分布、语音描写、性质划分和机制说明的研究很多,但是至今这一问题还没有定论。

不同的句法位置对应不同的语义,语法研究的核心工作就是要研究结构分布与语义诠释的对应[10]。 本文主要运用制图分析(cartography)的方法确定疑问语气副词“可”在句法树上的不同位置及语义诠释,并在研究过程中尝试探讨“可VP”结构的句法语义实质。

一、疑问语气副词“可”的分裂

(一)制图理论背景

20 世纪80—90 年代许多关于句法成分的理论指导性的描写研究表明,短语和小句具有丰富的内部结构。 与最简主义相对,制图理论强调句法结构的丰富性和复杂性,并试图尽可能精确和详细地描写复杂的语言现实,最终绘制出人类句法结构图谱 (structural map)。 句法制图不是一种方法或假设,它是一项研究课题,其探究什么是自然语言句法的正确结构图谱[11](P51)。 句法制图是 UG 研究的重要工具之一。

句法制图假设所有的句法核心都能投射出子树(sub-tree),功能范畴是成熟的(full-fledged)句法核心,能够投射出自己的短语类别。 在生成语法的假设下, 句子的结构包含三层:CP——IP——VP,每一层都是X-bar 的实例模式。 强式版本的句法制图认为一个特征就可以是一个功能核心(one feature,one head), 就可以投射出一个完整的 X-bar 结构[11](P55-56)。 句法制图的代表性研究包括 Rizzi将意大利语的左缘(left periphery)分裂为“…ForceP…TopicP*…FocusP…TopicP*…FiniteP…TP…”多个核心[12];Cinque 将不同的副词短语分别处理为具有独立核心的最大投射等[13](P32)。史金生对汉语语气副词进行了逐层分类,并且根据在语料中的共现情况进行了排序[14]。其实这就是自觉运用了制图理论的思想。 本文在此基础上探讨了表疑问相关的“可”字语气副词的结构分布与语义诠释。

(二)“可”的语义诠释

根据制图理论思想,结合学界已有研究,本文尝试将“可”分裂为“可 1”“可 2”和“可 3”。 例句来源自CCL 语料库。

(1)可1 不是,知人知面不知心,所以防人之心不可无。

(2)(王熙凤)又忙携黛玉之手,问:“妹妹几岁了? 可 2 也上过学? 现吃什么药”?

(3)咦,我是个应名的党员,没有啥能耐,吃点苦可3 还行?

1.“可 1”表反诘

“可 1”表“反诘”,相当于“岂”“难道”。 这一用法最早见于东汉时期,可以与句末语气词“乎”“耶”“么”“摩”搭配共现,也可以不与句末语气词同现;在唐五代使用比较多;但从元代起反诘副词“可”的使用受到了一定的限制,大多用在“可不是VP?“可不VP”中;明清时期越来越少,现代北京话中“可不是么”“可不! ”的说法就是表反诘的“可 1”[2]。 如:

(4)齐鲁接境,赏罚同时。 设齐赏鲁罚,所致宜殊,当时可 1 齐国温,鲁地寒乎? (《论衡·温寒篇》)

(5)阿母所生,遣授配君,可 1 不敬从? (《搜神记》卷一)

(6)人人避暑走如狂,独有禅师不出房。可1 是禅房无热到,但能心静即身凉。 (白居易《苦热题恒寂师禅室》诗)

(7)只如佛法到此土三百余年,前王后帝,翻译经论可1 少那作摩!(《祖堂集》卷十八《仰山和尚》)

(8)报联此言,可 1 非健人耶? (《续高僧传·释法藏传》)

(9)如今老爷放了外任,或者接家眷来,顺便还家,奶奶可 1 不是“衣锦还乡”了?(曹雪芹、高鹗《红楼梦》第 101 回)

(10) 家茵摸摸她额上, 吓了一跳道:“可 1 不是——热挺大呢! ”(张爱玲《多少恨》)

“可1”与普通话常用表反诘义的“难道”具有一些相同的语法性质。

首先,“难道”只能出现在主句中,不能出现在内嵌小句或补足语小句中,“可1”也是。

(11)a.难道/可 1 他是老实人吗?①

b.他难道/可1 是老实人吗?

c.难道/可1 你相信他是老实人吗?

d.你难道/可1 相信他是老实人吗?

(12)a. *你相信难道/可1 他是老实人吗?

b. *你相信他难道/可1 是老实人吗?

(11)与(12)的对比说明“难道/可 1>TP”。

其次,在“难道”之前不能出现焦点化和被断言的成分,比如分裂成分(是……的)、存在短语(有NP)、以及“甚至”“不”等和否定相关联的成分,“可1”也是。

(13)a.难道/可 1 是李四打碎的花瓶吗?

b.*是李四难道/可1 打碎的花瓶吗?

(14)a.难道/可 1 有人喜欢李四吗?

b.*有人难道/可1 喜欢李四吗?

(15)a.你难道/可 1 不喜欢李四吗?

b.*你不难道/可1 喜欢李四吗?

如果以“shiP”为定点位置,ShiP 属于 CP 层的FocusP,那么“可 1”在“shiP”之上,“难道/可 1>ShiP>TP”。

以上两点说明,“可1”和“难道”相似,位置在命题层(TP 层)之上。 Huang 等(2009)也认为“难道”本身不表示问询信息,只是在一般疑问句的基础上增加了反诘的语气[15](P241)。 类似的,我们认为“可 1”和“难道”的位置都是在 TP 之上的 CP 层,并且是在焦点范畴FocusP 之上而不是之下。由于“可1”和“难道”的反诘语气在句法上都实现为模态副词。 根据蔡维天(2010)对汉语模态词的制图分析,我们认为“可1”应该处于“认知模态”短语的Spec位置,这是一种表达说话人对事件命题持“否定”认知的状态(…[ModepiP 可 1[Modepi]…FocusP…IP)[16]。 只是“难道”是现代汉语更常用的词汇形式,“可”“岂”的用法不多,但仍得到保留。

2.“可 2”表问询

“可2”的意义于唐五代产生,这一点学界已经达成共识[2]。 可 2 的用法也分为句末带和不带疑问语气词两种,句末语气词一般为“么”,但也有少数句末加否定词“否”或“没有”,形成“可 VP 不/无/否/没有”句式②。 在明清白话小说里大量出现,清代还出现了“可 VP 不 VP”句式。 如:

(16)师勘东国僧,问:“汝年多少?”对曰:“七十八。”师曰:“可 2 年七十八摩?”对曰:“是也。”(《祖堂集》卷四《招提和尚》)

(17)贵县大市街有个蒋兴哥家,罗兄可2 认得否? (《古今小说》卷一)

(18)你先说,他到底可2 是你的仇家不是你的仇家? (《儿女英雄传》第十八回)

“可2”表问询和揣测义,有比较明确的问询信息的含义。 核心构式是“可+VP? ”。 这种格式在现代汉语北方话中比较少,主要在南方方言中得到保留[6]。“可 2”是非常重要的疑问语气助词,(19)如果删去“可 2”在理解上有可能出现偏差。 (19)的语义是询问对方要不要买书,但是(20)的语义一般是询问买的东西是不是书。

(19)你可买书?

(20)你买书?

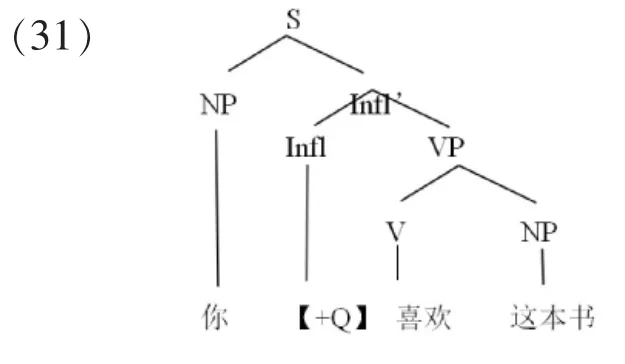

(21)* 可你买书?

(21)和(19)的对立说明“可 2”不能出现在主语之前,所以“可2”不同于“可1”的结构位置,应该在TP 内部,辖域是其后的VP。 从汉语史的语料来看,“可2+VP” 结构的出现和大量使用要远远早于现在普通话的“VP-neg-VP”结构,后者清朝时期才出现。 关于“可2”的研究争议和“可2”的句法语义实质,文章将在下文详细展开。

3.“可 3”表评价

“可还行”原本是一个表示询问“行不行”“可以不可以”的疑问句式,其中的“可”按照“可2”理解。这两年“可还行”成为了流行语,用在句子的末尾,表达的语气特别丰富。 下面是一组例子:

(22)看你骨骼惊奇器宇不凡,听在下我高歌一曲可 3 还行? (新浪网 2021-07-08)

(23)有里,有面,有范儿,这样的数字之城可3还行? (人民日报 2020-08-25)

(24)甜度超标,这对姐弟恋可3 还行?(新浪网2021-07-01)

(25)打开淘宝,发现昵称和头像都被改了可3还行! 问了客服说是系统问题,你们有遇到类似情况吗? (微博语料 2021-07-21)

(26)条子不知道自己房子要拆迁,杨光想低价入手,坑自己人可3 还行! (新浪网2021-07-08)

(27)乔欣反驳说感情就是小情小爱构成的呀,套路都不愿做那可3 还行? (百度语料2021-10-02)

(28)寒潮来袭室外排队可3 还行?奉贤行政服务中心抢在降温前新建风雨连廊受欢迎 (新浪网2021-12-25)

(29)“软饭硬吃” 可 3 还行呢? 少奋斗二十年了! (新浪网 2021-07-19)

“可还行”整体已经词汇化,放在句末表达不同的语气意义。 (22)中表示普通问询,(23)—(24)是表达一种肯定、羡慕,(25)—(26)表达的是震惊、愤怒,(27)—(28)表达的是一种否定、讽刺,(29)表达的语气是一种开放性评价, 后面还带了语气词“呢”,结合语境表达的也是微妙的否定意义。 这里的“可”较“可2”有明显的虚化,但由于依然依托于疑问格式,所有我们称为“可3”。

“可还行”在这些句子中都是作述谓成分,表达对前面提出的现象作出主观评价,这可以看作“可VP”的一种非典型用法。 “可还行”的位置基本凝固在句末或小句末, 一般后面不跟其他句末语气词,但语气意义还没有确定的色彩。 其中“可3”是这个表达具有特殊语气意义的重要原因。以上的语料替换成“还行”后一般只能表达基础的征询意见的一般疑问语气,缺少上述所分析的各种微妙语气。 所以“可3”是用在疑问格式中的非典型疑问语气副词,和“可1”表反诘意义不同,“可3”褒贬色彩不定,必须结合语境解读。

“可还行”的意义由实到虚,相应的,“可3”的分裂是基于“可2”的进一步虚化:从表达言者的询问演变为主要表达言者的主观态度。这种演变的发生主要和使用有关。由于“可还行”常用在问句的句末位置, 句末位置本身就具有较强的交互主观性。而随着使用频率的增加和搭配成分的多样化,“可还行”整体发生语境吸收,衍生出了不同的主观性意义。 综合来看,“可3”的位置在表达言者中心的CP 层高位,且属于句子与话语(discourse)接口的层面。

二、“可VP”的句法语义进一步解释

朱德熙指出汉语方言中的正反问句③有“VP 不(VP)”和“可 VP”两种形式,其中南方方言中,以吴语、江淮官话为代表采用“可VP”型,北方方言则采用“VP 不VP 型”为主,这两种类型一般不在同一种方言中共现,呈现互补分布[6]。

(30)a.你克买书? (合肥话)

b.你格买书? (昆明话)

c.你 Kam 买书? (闽南话)

d.你阿买书? (苏州话)

e.你还买书(啊)?(笔者方言,淮安话 江淮官话洪巢片)

(一)“可 VP”与“A-not-A”差异的进一步解释

黄正德(1988)采用模组分析,将 A-not-A 分为两类,一种是属于连词脱落的选择问句,可以插入“还是”变换为“A 还是Not A”,一种是真A-not-A 问句, 后者呈现系统性的孤岛效应。 对于真A-not-A 结构;还细分为 V-Neg-VP 和 VP-Neg-V 两种类型,二者的不同和词汇完整性原则、是否允许介词悬空有关[8]。 这种格式和特殊疑问句结构相似,句法结构假设为:

这里Q 的形态实现方式有两种: 一种是先复制 (或部分复制)VP, 再在二者之间插入否定词“不”或“没”,形成“VP 不 VP”结构;第二种是实现为疑问助词“可”,形成“可 VP”结构[8]。

围绕A-not-A 的细节问题, 学者们在此基础上展开了诸多研究,如 Huang 和 Ochi、Gasde、Huang等[15](P250-254)、陆志军等[17]、王迟[18]等。 事实上“可-VP”也有很多特殊之处,且“可”与“A-not-A”的差异值得进一步研究。 因此,本小节尝试在此结构基础上对“可VP”与“A-not-A”在语义诠释上的差别作出进一步解释。

首先,“可”和“VP 不 VP”在一些方言中可以在同一个句子中混合使用。

(32)安徽东流话:可香不香?

安徽合肥话:可拿动拿不动?[6]

其次,在南京话、上海话中都有“可VP”后加句末语气词的用法。

(33)阿要辣油啊? (南京话)

(34)俚阿是耐格兄弟嗄? (上海话)

黄正德认为A-not-A 和句末疑问语气词“吗”功能类似,都具有[+Q]特征,二者在同一个句子中只能实现其一,不能共现[8]。 但是为什么[+Q]实现为“可”时,可以和句末疑问语气词共现,也可以和具有相同性质的A-not-A 共现呢? 朱德熙认为这种句式是“可 VP”型方言中的使用变例[6]。 田永苹认为这种格式并不经济,句末语气词最终会脱落[3]。 除了上述推断外,本文认为这里的“可”有加强委婉语气功能,这在第二点不同中可以说明。

最后,副词可以作为参照点,具有“锚定”功能中心语的作用[13](P3)。 “到底”作为语气副词,可以和表问询信息的“A-not-A”“吗”字疑问句共现,但是不可以和“可 VP”共现,如(35)。

(35)a.*张三到底可买书?

b.张三到底买不买书?

c.张三到底买书不买?

d.张三到底买书吗?

如果“可”和“A-not-A”是完全相同的,都是[+Q]的不同形态表现,那么为什么会出现这样的共现差异? 从结构位置上来看,“到底”的位置应该不低于“A-not-A”。 Huang 和 Ochi(2004)将“到底”处理为IP 内部表示疑问的AttitudeP 的Spec 位置,在疑问中心语[+Q]之上。 从语义诠释来看,二者的共现接受度不高可能和语气有关,“到底”带有一种不耐烦的语气,但是“可”不具有这种语气,甚至是相对委婉的语气, 二者共现时可能存在矛盾, 而A-not-A 是中性的表达,“到底” 加在其上表加强语气,并不会产生语气矛盾。

(二)对“可”的句法位置的进一步解释

如何更进一步地说明“可”的句法性质和语义诠释, 本文认为 “可” 是疑问语力(interrogative force)的句中实现,这和生成语法目前的主流看法相似,但在细节上,从局域性原则出发,本文将“可”的句法位置在制图上确定为IP 内疑问语力的标准(criterial)位置。

1.“可”是疑问语力的句中实现

Gasde(2004)认为汉语中有可以实现为句末的疑问语气词F1 和句中的语气词F2,F1和F2都具有[+Q]特征,“可”就是 F2 的实现,并提出了如下结构:F1>IP>F2P>NegP>V0。 这种看法虽然是在黄正德(1988)的结构基础上进一步推导而来的,但二者存在不同。 Huang 认为A-not-A 成分在逻辑式LF 层中移到标句词短语CP 中的合适位置,结果使得该CP 被解读为一个问句[15](P284)。

(36)[CPQ[+A-不-A][IP你t[+A-不-A]去]]

但是 Gasde(2004)认为“可”不需要移位。

(37)你去不去?

(38)你可买书?

[IP你[F2P[F20[可]<Q>][V’t1[V’买书]]]]](LF)

这里“可”是疑问算子,直接实现在F2 的位置,在LF 层不需要移位,F2 直接和后面的抽象特征<Q>相邻,可以在底层直接进行合并操作,最终实现为表层形式。 VP 或者A 本身不具有疑问特征,疑问特征是F2 具有的,F2 的管辖范围是VP,不是整个命题,在LF 层也就不需要移位。F2 和F1 是不同的, 这就论证了在汉语反复问句结构中F2 功能范畴的设立具有必要性和独立性。王迟(2021)也是持这种看法,认为“可VP”结构中的助词“可”是实现在句中的语气词,并且从韵律的角度来证明句中标句词c 的设置合理性, 得出如下的结构假设:C0——T——c0——v——V(CP-shell 假设)[18]。

2.“可”的句法位置进一步细化

前人的研究具有启发性,本节我们尝试从制图理论的研究视角来进一步探索“可”的句法位置。

功能序列不可能是任意的,而应该是遵循普遍的语言运算规则的。 Rizzi 提出“对功能性投射序列要遵循的普遍运算规则的两个可能选项:界面系统(interface system)和局域性原则(locality)”。 合并(merge)是计算的基本操作,选择是计算的先决条件。选择需要遵循严格的局域性[19]。局域选择(local selection) 要求一个核心只能选择与其结构相邻的核心。 局域选择(select)的要求可能帮助我们确认“可”的位置。

意大利语中的Yes-no question 可以允许有一个话题在一般疑问句标句词se (if) 前, 这会使得Force 核心不能直接局域选择 Se(if)④。 为了坚持选择的局域性,Rizzi 将Force 层分裂为Force 核心及其标准位置层(criterial position)特征核心,给疑问算子提供允准[12]。

(39)Non so [Force+int[ a GianniTop[Op se+intgli potremo parlare]]]

那么(39)中的 Force 必须携带特定的+Int 特征,一是为了能够被更高的选择器(主句动词)发现和识别,二是Force+Int 必须要与标准位置的Int 连接, 确保这种联系的一种自然方法是假设一个A-gree 操作,它也是局域的,探针与目标关系受限于相对最简性(Relativized Minimality),当且仅当干涉成分与所涉及的成分具有共同的某种特征时,这种一致关系才会被阻断[20](P7),所以一个插入的 Top 层不会干涉Force+Int 和Int 之间的协约操作, 所以(40)的分析是合法的。

汉语“可VP”句也可以借用这种分析。 首先,“可VP” 是特指疑问句还是是非问句是有争议的。虽然黄正德(1988)认为通过孤岛条件限制证明A-not-A 结构不属于并列缩减的选择问句,而更像是特指疑问句[8],但是并不能说明“可 VP”不是是非问句,因为是非问句也具有相应的孤岛限制,如下。

(41)a.*[张三去还是不去美国]比较好

b.*张三喜欢[认识不认识我]的人

(42)a.[张三是否/可去美国]比较好

b.*张三喜欢[是否/可认识我]的人

Gasde 认为汉语反复问句结构在LF 层没有发生移位的解释也佐证了“可VP”可能属于是非问[18]。从韵律的角度来看,每种句类都有特定的语调,“可VP”结构的上升调位于句中,前重后轻、中间无顿,这种韵律结构和是非问更接近。另外,关于“可VP”是是非问句的相关证据,江蓝生[2]等前辈的研究也作了很好的说明,这里不赘述。

如果文章的假设正确,那么可以将“可”与意大利语的“Se(if)”作类比,假设其为 Forceint 在 IP 内标准层位置的算子。并且这种分析可以顺便解释当“可”前有话题算子阻碍直接局域选择时的难题。

(43)我不知道 [Force+int[ 他Top[可OP[+Int]t 曾喜欢过你]]]。

对(43)的具体分析如下:主句的动词核心选择带有[+int]特征的 Force 核心,Forceint又与标准位置的[+Int]核心的 Spec 位置上的 Op“可”进行协约操作。 严格局域性的分析要求只能分为两步走,不能图简单而让高位的主句动词核心跨过Force 层远距离直接选择标准层位置的Op,会违反fRM 原则。

综上所述,文章认为“可2”在性质上属于疑问算子,句法位置在IP 内部,是Forceint在IP 层的标准位置。

三、结 语

文章将“可P”分裂为三个独立功能投射:

1.“可 1”表反诘。 “可 1”义在现代汉语中使用不多,和“难道”相当,语义诠释对事件命题的“否定认知”。 根据汉语模态系统的三分制图,“可1”应该处于CP 层认知模态层的指示语位置。

2.“可2”表推测。“可2+VP”在南方方言中使用普遍。制图研究发现,“可2”是具有疑问特征的功能核心,可能处于IP 内Forceint 的标准层位置。 在语义诠释方面,传统认为“可2”是表加强疑问语气的副词,本文认为“可2”具有委婉语气,而不是加强疑问语气。 因为和“A-not-A”相比,“可”很少和具有负面情绪的“到底(on hell)”搭配,也不和否定成分搭配“*你可不吃饭? ”,表达的是一种委婉推测语气。

3.“可3”表不定态度。 “可3”是“可还行”这一评价性短语中重要语气词,不同语境中“可还行”的使用传达出不同的微妙评价。 “可3”或者说“可还行”在汉语线性语序上处在句子的末尾,但是“可3”这种虚化的语气副词在制图分析中应该处于言者中心的 CP 层,根据 Paul(2015)的假设,文章将其处理为高层的态度类短语⑤。 当然,“可3还行”也有可能处于话语语篇接口的入场层 (grounding layer),还有待进一步分析。

综上,我们对汉语疑问相关副词“可”字进行制图分析,得到以下结构图:

(44)…[AttP可3[Att ]…[ModepiP可1[Modepi]…Forceint…[可2[+Int][VP]]…

总之,文章的研究为疑问相关“可”字副词的结构分布与意义诠释提供了初步的形式和功能的对应描写,拟定的结构图谱未来需要进一步检验。

注 释:

①这里“可1”多数情况下似乎可以被理解为转折连词“可是”,但是我们假设这样一个语境:存在张三、李四、王五三个人,其中张三和李四是一对好朋友,张三和王五以前一直认为李四是个老实人, 但是现在张三发现李四有撒谎等恶劣行为,张三非常生气,针对李四的种种不老实行为向王五倾诉。 这里的“可”是表“反诘”。

②学界有研究认为VP-neg 格式中的neg 不是否定词,而是语气词,相当于“吗”,这是从汉语史角度分析得出的结果,本文也赞同这种观点。

③一般认为,汉语疑问句至少包括一般疑问句,特指疑问句和选择问句,除了这三类问句之外,还有一类特殊的问句形式, 称为反复问句或正反问句, 研究文献中也称为A-not-A 问句,本文认为 A-not-A 问句和“可 VP”问句存在一些细节差异。

④详见Rizzi[21](P336)对意大利语语料的分析。

⑤Paul 在朱德熙三分的基础上,按CP 分裂假设,将汉语TP层之上的句末语气词SFP 分裂为三个由语气词担任核心的投射,并且按照语义和功能定名,从下到上,分别为ClowP(低层 CP 标记)< ForceP < AttitudeP。