苏轼《与钱济明》尺牍考略

朱 刚

建中靖国元年(1101)苏轼去世于常州,身边除家人外,尚有无畏禅师径山维琳、冰华居士钱世雄。笔者曾据苏轼尺牍,对维琳的事迹有所考辨,本文亦参照苏轼尺牍,钩沉钱世雄生平及苏、钱交往之始末,同时对尺牍的文本来源与编排情况加以清理。孔凡礼点校《苏轼文集》卷五三有《与钱济明十六首》,张志烈等《苏轼全集校注》对此加以系年、注释,其注“钱济明”云:“钱世雄,字济明,号冰华居士,常州晋陵(今江苏常州)人。元祐年间,任瀛州防御推官、户部检法官。绍圣年间,任苏州通判。参见杨时《冰华先生文集序》。”按杨时虽有此序,但《冰华先生文集》今已不存。所幸钱氏同乡好友邹浩(1060—1111)的《道乡集》四十卷今存,从中能够获知不少有关钱氏的信息,与苏轼尺牍可以互参。由于《与钱济明十六首》皆作于苏轼居黄州后,兹先据其他资料稽考二人在此前的交往。

一、苏轼与钱公辅、钱世雄父子

邹浩《道乡集》中有《为钱济明跋书画卷尾》云:“紫微钱公,朝廷之名卿,乡邦之先生也。某从学时,公既殆矣,不及亲炙以为师,而与公之子通直为友,因得观公所书《遗教经》,以想见刚风特操之髣髴云。”钱世雄的父亲钱公辅(1021—1072)是北宋中期的名臣,作为“乡邦之先生”而被后辈敬崇。邹浩与钱世雄为友,得见公辅手迹,故为作跋。

公辅字君倚,苏轼文集中也有一篇《跋钱君倚书遗教经》云:“钱公虽不学书,然观其书,知其为挺然忠信礼义人也。轼在杭州,与其子世雄为僚,因得观其所书佛《遗教经》刻石,峭峙有不回之势。”钱世雄不仅保存其父手迹,还曾募工刻石,如果上引文本不误,则苏轼所跋的就是拓本。苏轼认为钱公辅在书法方面不够专业,但字如其人,体现了刚直的品格。这篇跋文也交代了苏轼与钱世雄开始交往,是因为在杭州共事。《与钱济明十六首》之三则透露了该跋文的写作时间:“曾托施宣德附书及《遗教经》跋尾,必达也……儿子明年二月赴德兴。”苏轼长子苏迈赴任德兴县尉,是元丰七年(1084)之事,因此《苏轼全集校注》将这一首尺牍及其提到的《遗教经》跋文,都系于元丰六年,时苏轼在黄州,托人将跋文带给钱世雄。如此,则跋文中所谓“轼在杭州”,当指熙宁年间苏轼任杭州通判时。

苏轼是见过钱公辅的,熙宁四年(1071)因反对王安石变法而离京,赴杭州通判任,路经扬州时,作《广陵会三同舍各以其字为韵仍邀同赋》诗,此“三同舍”为刘攽、孙洙、刘挚,诗中还提到一位“贤主人”,就是钱公辅,时知扬州。这些人都是因为与王安石政见不同而离朝外任,聚在一起正好互托知己。受钱公辅招待后不久,苏轼便到达杭州,开始与其子钱世雄交往。但据《续资治通鉴长编》载,熙宁五年十一月庚申,钱公辅卒。如此一来,钱世雄必须回到常州家中守制,故与苏轼同处杭州的时间并不长。

然后,苏轼于熙宁七年离开杭州,赴密州知州任,途径常州,又见到了钱世雄,并应其请求而作《钱君倚哀词》。这篇哀词在后来的“乌台诗案”中成为罪证之一,有苏轼的亲口交待被记录下来:

熙宁七年五月,轼自杭州通判,移知密州,道经常州,见钱公辅子世雄。公辅已身亡,世雄要轼作公辅哀辞。轼之意,除无讥讽外,云“载而之世之人兮,世悍坚而不答”,此言钱公辅为人方正,世人不能容……又云“子奄忽而不返兮,世混混吾焉则”,意以讥讽今时之人,正邪混淆,不分曲直,吾无所取则也。

二、《与钱济明十六首》的文本来源

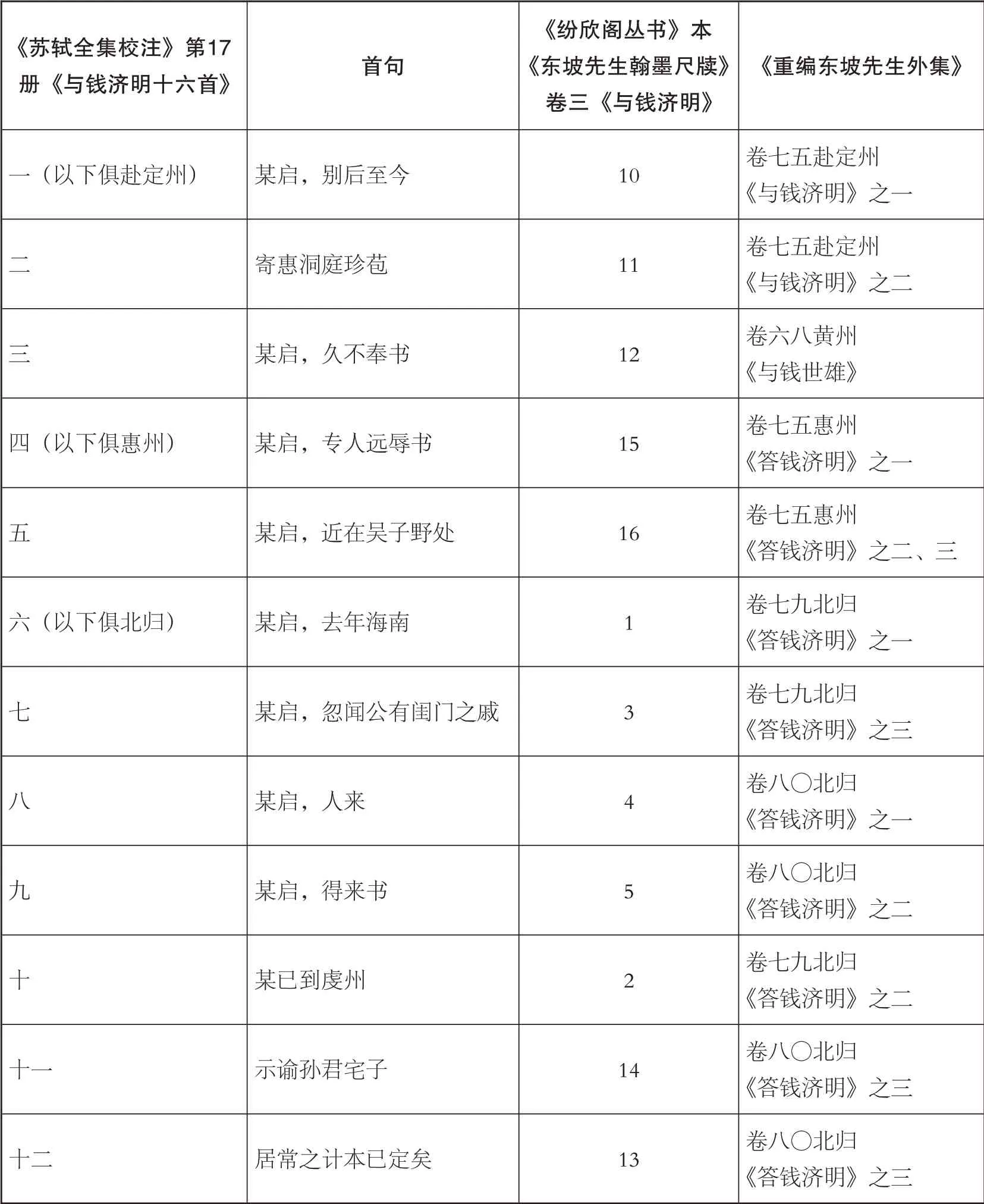

《苏轼全集校注》第17册《与钱济明十六首》一(以下俱赴定州)二 三四(以下俱惠州)五六(以下俱北归)七八九十十一十二首句某启,别后至今寄惠洞庭珍苞某启,久不奉书某启,专人远辱书某启,近在吴子野处某启,去年海南某启,忽闻公有闺门之戚某启,人来某启,得来书某已到虔州示谕孙君宅子居常之计本已定矣《纷欣阁丛书》本《东坡先生翰墨尺牍》卷三《与钱济明》10 11 12 15 16 1 3 4 5 2 1 4 13《重编东坡先生外集》卷七五赴定州《与钱济明》之一卷七五赴定州《与钱济明》之二卷六八黄州《与钱世雄》卷七五惠州《答钱济明》之一卷七五惠州《答钱济明》之二、三卷七九北归《答钱济明》之一卷七九北归《答钱济明》之三卷八〇北归《答钱济明》之一卷八〇北归《答钱济明》之二卷七九北归《答钱济明》之二卷八〇北归《答钱济明》之三卷八〇北归《答钱济明》之三

十三十四十五十六某启,蒙示谕妙啜见分家有黄筌画龙某一夜发热不可言8 9 7 6卷八一北归《与钱济明》之三卷八一北归《与钱济明》之三卷八一北归《与钱济明》之二卷八一北归《与钱济明》之一

十六首中并无元祐年间的尺牍,但钱世雄的确在这个旧党执政的时代获得改官。先是元祐二年昭雪了他受“乌台诗案”连累所蒙受的罪名,事见《续资治通鉴长编》卷三九四,元祐二年正月乙丑纪事:

《道乡集》中有《代钱济明谢苏内翰启》《代钱济明谢敕局详定启》《代钱济明谢执政启》三篇,当为钱氏改官而作。其中反复言及:

久于迁调,固分所宜;跻以文阶,在恩非据……积年瑕疵,一日洗涤。乃自删修之职,获沾迁陟之荣。

荫先子之余恩,误明时之见录。纷纭百里,荐更赞佐之劳;荏苒十年,竟乏猷为之效。属缺员于删定,辱诸公之荐扬。越由冗散之中,参预讨论之末……脱折腰之选调,易寄禄之新阶。

由此可见,钱世雄并无科举功名,是由门荫入仕,所以自熙宁以来长期沉沦选海,“久于迁调”,“荐更赞佐之劳”,到元祐五年才获改官。当然在改官前,他已获得机会入京,参与编敕局修书。这三篇谢启,一致编敕局长官,一致执政官,自与对方的职掌相关,而另一篇所致的“苏内翰”,则必是关键的举荐人。我们看文中对他的描述:

三、苏州通判钱世雄

《与钱济明十六首》之第一首,提到“老妻奄忽,遂已半年”,因苏轼之妻王闰之卒于元祐八年八月,故《苏轼全集校注》系此首于绍圣元年春。尺牍中又谓“闻两浙连熟,呻吟疮痍遂一洗矣”,似钱世雄已在苏州(北宋苏州属两浙路)。接着第二首感谢钱氏“寄惠洞庭珍苞”,亦是苏州之物,苏轼回赠以亲书“《松醪》一赋”,则指《中山松醪赋》,作于定州。这二首在《重编东坡先生外集》中自为一组。第三首应是元丰六年作,已详上文。

自第六首以下,茅维标注“以下俱北归”,时间一下跳到了建中靖国元年。此前苏轼经历了从惠州再贬儋州的艰难旅程,通信愈为不便,而钱世雄也失去了苏州通判之职,乃至下狱、闲废。北宋笔记《墨庄漫录》卷一云:

由此,吕温卿自己也下狱,不久便贬死舒州。《墨庄漫录》所谓“吕温卿为浙漕”,当指其担任“江淮荆浙等路制置发运使”而言,此前他曾为“权发遣淮南路转运副使”,见《宋会要辑稿·食货》二〇:

四、“坡仙之终”

《与钱济明十六首》第六首以下,茅维都排在“北归”时段,与《重编东坡先生外集》大体一致,但具体文本和顺序略有差异。在《重编东坡先生外集》卷七九,第六、第十、第七,此三首为《答钱济明》一组,《东坡先生翰墨尺牍》也将这三首连在一起的。第六首谓“去年海南得所寄异士太清中丹一丸……数日后又得迨赉来手书,今又领教诲及近诗数纸”,确是元符三年离开海南岛后,次年即建中靖国元年所作,苏轼于该年正月翻过南岭,进入今江西境内,而钱世雄此前已屡次问候,苏轼则回信肯定他“谪居以来探道著书,云升川增”,看来已了解对方的情况。“探道著书,云升川增”之语后来被杨时《冰华先生文集序》引录,作为对钱氏的定评。第十首云“某已到虔州,二月十间方离此”,可见写作时尚在正月,以舟行,须待春水稍涨才能继续旅程。此时苏轼打算“决往常州居住”,因此拜托钱氏为他寻觅住所。接下来第七首云“忽闻公有闺门之戚”,谓钱世雄丧妻,故加以慰问,并约钱至金山相见。《春渚纪闻》卷六有“坡仙之终”一条,引录了钱世雄的一段跋文:

这一段跋文颇可与苏轼尺牍相参照。按钱世雄的回忆,约见于金山是此年四月苏轼行至当涂时的事,则尺牍之第七首作于四月。

第八、第九与第十一、第十二首,在《重编东坡先生外集》卷八〇亦为《答钱济明》一组,且以第十二首文本置于第十一首之前,合为一首。第八首的内容,主要是夸赞钱世雄寄来的诗,然后又提及金山之约,等待见面详谈。看来已获钱氏同意至金山相候,则写作时间当在第七首稍后不久。第九首没有详细的时间信息,但谈及重要的事:

某启,得来书,乃知廖明略复官,参寥落发,张嘉父《春秋》博士,皆一时庆幸。独吾济明尚未,何也?想必在旦夕。

苏轼从钱世雄的信中得知,当年被吕温卿迫害的人大都获得平反,便安慰钱氏,认为他的平反也不远了。预料钱氏将被重新起用的话,第十首中也有几句,且亦问及“张嘉父今安在”,大概茅维看到这些内容与第九首相近,故将第十首移编其后。但第十首很明显作于正月在虔州时,移编于此确属失误。不妨推测,正因为苏轼在更早寄出的第十首中问到了“张嘉父今安在”,钱世雄才会在回信中特意报告张嘉父的情况,然后第九首中有了“得来书,乃知……张嘉父《春秋》博士”的说法,如此更显得顺理成章。至于第十一、十二首,则表露了苏轼的心理矛盾:苏辙要他去许州相聚,他自己则想归老常州,究竟该去何处?第十二首说“当俟面议决之”,第十一首也提及“刘道人若能同济明来会”云云,可见这两首无论是否合作一首,都应作于金山会面之前,故《苏轼全集校注》皆系四、五月间。会面之后,苏轼就决定赴常州了,从第十一首看,钱世雄已预先为他看好了一处“孙君宅子”,苏轼也表示满意。后来苏轼就卒于此宅,离他当年为钱公辅作《钱君倚哀词》的地方,应不甚远。

第十三首以下四首,都作于苏轼到常州后,在《重编东坡先生外集》卷八一也自为《与钱济明》一组。不过,《重编东坡先生外集》的文本将第十三、十四首合为一首,且置于第十六、十五首之后,排列顺序正好相反。《东坡先生翰墨尺牍》卷三则将第十三、十四首分开,但排列顺序也与《重编东坡先生外集》近同,不知茅维为何要将顺序倒转。按《春渚纪闻》所录的钱世雄回忆,苏轼六月至常州,已预感自己不久人世,见到钱世雄便托付后事。然后住进孙氏宅,钱“日往造见,见必移时”,每日去探望相谈,直至苏轼离世。由此看来,第十六首除诉说病况,自开药方外,末云“到此,诸亲知所饷无一留者,独拜蒸作之馈,切望止此而已”,意思是我谢绝了很多人送来的食品,独留下你的,但希望也不要再送了,显然是刚到常州时的说法。第十五首因当地旱情,取家藏画龙祈雨,要钱世雄也来烧一炷香,实际上可能是邀请来访的意思。第十三、十四首则与“日往造见”之说相应,既云“俟从者见临,乃面论也”,又云“不倦,日例见顾为望”,可见每天见面的情形已经延续成例。虽然这几首尺牍中都没有明确的时间信息,但从语气看,其前后顺序按《重编东坡先生外集》那样排列是更合理的,茅维倒转之,非是。

由是,钱世雄的“日往造见”,看来常由苏轼主动邀请。依《重编东坡先生外集》的排列顺序,苏轼尺牍中留给钱世雄的最后一句话是:我一点都“不倦”,盼你“日例见顾”。苏轼虽称谪仙,其实留恋人间,而且是一个特别喜欢跟朋友交流的人,即便大限将至,也一定不堪孤卧病榻。所以,苏轼的历代读者大多对钱世雄抱持一份敬意,感谢他陪伴了坡仙在世的最后一程。

五、苏轼去世后的钱世雄

有关钱世雄的记述,时间上在苏轼去世以后的,史料中还能找到几条,附记于此。首先是何薳《春渚纪闻》卷六摘录了钱世雄祭苏轼文的一联:

何薳看来与钱世雄熟识,不过此处“邹阳于十三世”的典故,如果他自己不解释,应该没人能懂。

① 朱刚:《苏轼与云门宗禅僧尺牍考辨》,《苏轼苏辙研究》,复旦大学出版社2019年版,第90页。

② 孔凡礼点校:《苏轼文集》,中华书局1986年版,第1549—1556页。

④ 邹浩:《道乡集》卷三二,明成化六年(1470)刻本。

⑦ 冯应榴:《苏轼诗集合注》,上海古籍出版社2001年版,第267页。

⑩ 朋九万:《东坡乌台诗案》“为钱公辅作哀辞”条,《丛书集成初编》第785册,中华书局1985年版,第22页。