下肢原发性恶性黑色素瘤合并腹股沟区淋巴结转移的疗效分析

周波 ,王全震 ,张建 ,彭艳斌 ,于斐

1.北京大学深圳医院手显微外科,广东深圳 518036;2.北京大学深圳医院骨关节科,广东深圳 518036;3.骨科生物材料国家地方联合工程研究中心,广东深圳 518036

恶性黑色素瘤是由皮肤和其他器官的黑色素细胞产生的肿瘤,并由黑色素细胞恶变形成,该病虽然发病率低,但是恶性程度较高、转移发生早、病死率较高,常有瘙痒、压痛、溃疡及出血等临床症状,是临床第三常见的皮肤恶性肿瘤[1],也是骨科领域,尤其是手足外科领域较为棘手的疾病。 流行病学统计显示,我国每年的新增恶性黑色素瘤病例也不断增高,每年新增约6 700 例,死亡人数可达3 200 例,病死率约47.8%[2-3],随着人口基数的增多,这一数量也在不断增加。 该病在早期被发现, 可通过手术方式治愈,但疾病进展后,往往预后较差,需要手术联合免疫治疗或辅助靶向治疗, 也因此其恶性程度在皮肤肿瘤中占据首位,对其研究有较大的意义。肢端是该病在亚洲人群中的好发部位,占比60%,其中足跟是其多发部位之一[4]。恶性黑色素瘤转移是引起该病患者死亡的主要原因之一, 而其主要通过淋巴管转移到局部的淋巴结[5],但是其转移机制并不明确,在对该病及其转移研究不透彻的情况下很难对其进行有效治疗, 也因此使得许多学者及医务工作者聚焦于这一领域[6-8]。 该课题组对该院手显微外科2009 年1月—2020 年12 月收治的17 例下肢原发性恶性黑色素瘤患者的临床资料进行总结, 并分析下肢原发性恶性黑色素瘤合并腹股沟区淋巴结转移的患者手术治疗,综合治疗及术后创面修复重建等问题,加深医务工作者及学者对下肢原发性恶性黑色素瘤合并腹股沟区淋巴结转移的认识, 并提升对该类患者的临床综合治疗理念,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性收集北京大学深圳医院手显微外科收治的17 例下肢原发性恶性黑色素瘤患者的临床资料,包括年龄、性别、发病部位、病变直径、肿瘤浸润厚度、病程、肿瘤破溃情况、腹股沟转移情况、是否截趾(肢)、皮瓣存活情况。

1.2 方法

1.2.1 手术及术后修复 17 例下肢原发性恶性黑色素瘤患者中14 例于该院进行外科根治性手术治疗,1 例于不同意行外科根治性手术,2 例于外院手术治疗(该院行原发灶扩大切除手术,进行肿瘤边缘3~5 cm 扩大切除,术中快速冰冻病理学检查提示切缘未见肿瘤细胞),其中下肢原发性恶性黑色素瘤患者中接受截趾(肢)术者有4 例(占比23.53%),全部下肢原发性黑色素瘤患者接受I 期创面修复, 病变位于非负重区者采用直接缝合或游离皮片切取移植术修复创面, 病变位于足跟及足底负重区者采用邻近皮瓣转位修复或游离皮瓣移植术修复。 该院具体手术方式如下:椎管麻醉后取仰卧位,消毒铺中后患肢上自动气压止血带; 沿黑色肿物边缘外1 cm 处,深筋膜表面完整切除肿物, 送术中冰冻病理检查提示恶性黑色素瘤;遂于原创面周围半径3~5 cm 做圆形扩大切除患处表面的皮肤、皮下脂肪组织,再次送术中冰冻病理检查提示手术切缘未见恶性黑色素细胞;供区设计皮瓣(小腿处为例:以腘窝中点及外踝与跟腱中点连线为轴线, 旋转点为外踝上约5 cm处),其皮瓣面积约6 cm×10 cm 大小,切开皮瓣周围皮肤至深筋膜,自深筋膜深面分离,于近端分离出相关神经及伴行静脉并予以切断结扎后, 带上相关神经及伴行静脉由近端向远端分离皮瓣, 切开远端皮肤组织,设计蒂部并松开止血带(蒂约宽3 cm,长约6 cm),见皮瓣血运良好,遂逆行旋转皮瓣组织覆盖患处创面,伤口留置引流条1 根,3-0 慕丝线间断全层缝合皮肤; 皮瓣供区创面于另外取皮区域 (如大腿)取中厚皮片,游离移植修复,4-0 慕丝线缝合打包加压包扎固定,另外取皮创面加压包扎后,患肢石膏托外固定;患者术后安返病房;术后10 d 拆除患处植皮加压包,见植皮全部存活、皮瓣血运良好且手术伤口愈合良好时, 术后2 周予以伤口拆线及拆除石膏托,逐渐功能锻炼(图1)。

1.2.2 淋巴结处理 术前B 超评估提示腹股沟淋巴结考虑转移的患者均行腹股沟淋巴结清扫术, 如B超提示淋巴结反应性增生,详细交代患者病情,根据患者意愿,决定术中是否腹股沟淋巴结活检术(作腹股沟直切口,依次切开皮肤及皮下组织,牵开皮肤见腹股沟肿大淋巴结,完整切取淋巴结送检),最终14例下肢原发性恶性黑色素瘤患者淋巴结活检提示腹股沟淋巴结有转移。

1.2.3 辅助治疗 患者行淋巴结活检后如提示腹股沟淋巴结有转移,详细交代患者病情,患者均要求不行淋巴结清扫, 而是根据患者意愿建议至该院肿瘤科进行综合辅助治疗, 该院肿瘤科根据术后病理结果及 AJCC 分期[9](17 例均为 III 期),术后采用紫杉醇类药物+卡铂/环磷酰胺化疗、达卡巴嗪(DTIC)单药或+顺铂/奈达铂、干扰素辅助治疗、免疫支持治疗等方案单独或联合辅助治疗。

2 结果

2.1 患者特征

该院收治的17 例下肢原发性恶性黑色素瘤患者中男 12 例, 女 5 例; 年龄 36~83 岁, 中位年龄60.65 岁;发病于足趾的4 例,足趾外足部的10 例,大小腿的 3 例; 病程≤12 个月的 5 例,>12 个月的10 例, 不确定的 2 例; 病变直径≤3 cm×3 cm 的 5例,>3 cm×3 cm 的 6 例,不确定的 6 例;浸润厚度≤3 mm 的 2 例,>3 mm 的 4 例,不确定的 11 例;肿瘤有破溃的13 例,无破溃的3 例,不确定的1 例;存在腹股沟淋巴结转移的14 例,不存在腹股沟淋巴结转移的 3 例;截肢(趾)的 4 例,未截肢(趾)的 13 例;首次手术后皮瓣存活的12 例,未存活进行第2 次植皮的1 例,未植皮、未做皮瓣或未手术的4 例,见表1。

表1 患者基本特征

2.2 随访结果

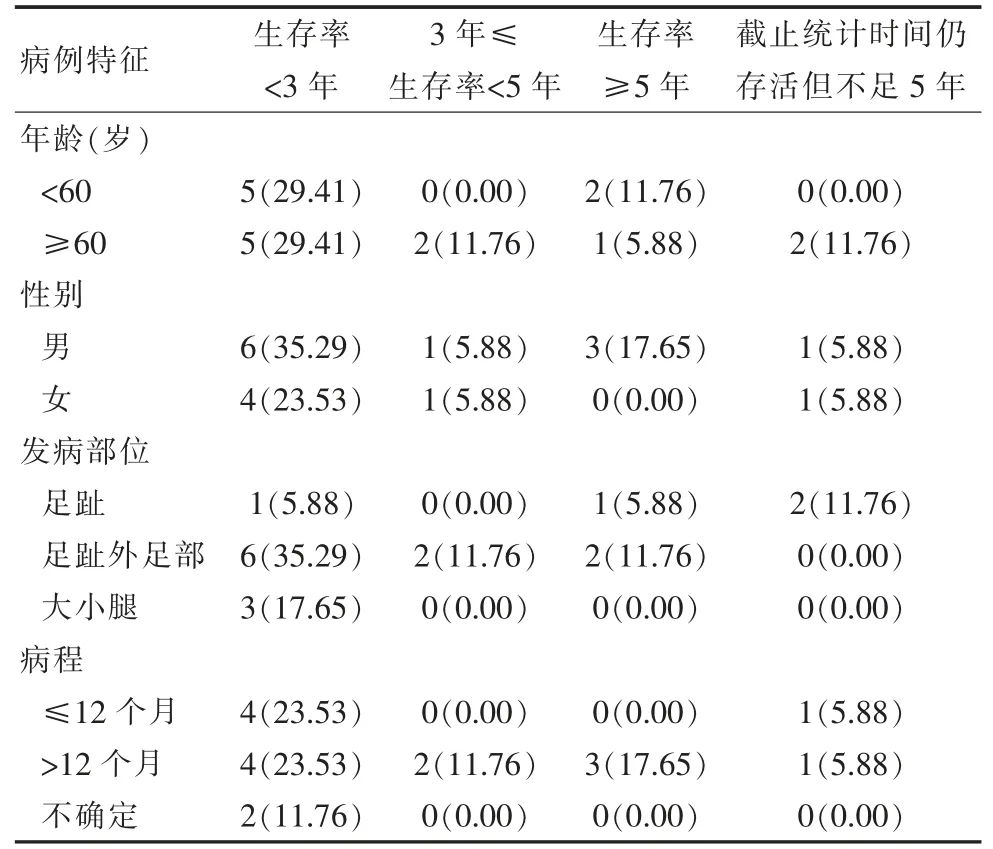

17 例病例均得到随访, 随访时间11~94 个月,生存期超过 5 年(包含)的 3 例,超过 3 年(包含)不足 5 年的2 例,不足3 年的10 例,截止统计时间仍然存活但不足5 年的2 例,见表2。

表2 不同因素与患者生存率之间的关系[n(%)]

2.3 皮瓣存活情况

17 例患者中有14 例于该院行外科根治性手术治疗,其中13 例首次转移皮瓣后全部存活(图1 I),1 例首次转移皮瓣后皮肤死亡从而进行了2 次植皮;2 例患者于外院进行首次手术,未行皮瓣转移;1例患者于该院就诊后不同意手术治疗。

图1 手术及术后大体图

3 讨论

3.1 恶性黑色素瘤的外科手术及淋巴结清扫

恶性黑色素瘤是一种与基因、 环境密切相关的疾病, 该病由于黑色素细胞异常增生在表皮内或表皮与真皮交界处形成一些细胞巢, 细胞巢形态及大小不一,其中的黑色素细胞也存在不同程度的变异,属于高度侵袭的恶性肿瘤, 可向真皮及皮下组织浸润性生长,随年龄不同表现出不同的症状,若不能及时发现,往往预后较差,无论何种阶段的恶性黑色素瘤均应尽可能通过手术完全切除病灶, 否则易发生转移,即使进行淋巴结清扫,中位值生存年限也不足5 年[10]。 但是,对于术前评估出现腹股沟淋巴结肿大的患者,可能合并有腹股沟区淋巴结的转移,术中清扫淋巴结,仍有助于控制进一步的转移,有利于恶性黑色素瘤的治疗。 根据清扫范围不同, 又可分为表浅、改良和根治性淋巴清扫术3 种。根治性淋巴结清扫术需要在术中清扫腹股沟区浅、深两组淋巴结,且多用于下肢的皮肤恶性黑色素瘤。有研究认为,恶性黑色素瘤中的1、2 期病变需要彻底切除病变,3 期则最大限度去除区域淋巴结肿瘤残留,4 期病变减轻瘤负荷后可使患者接受综合治疗, 而淋巴清扫术可以为综合治疗赢得时间[11]。 从该院收治的患者来看,并非所有患者都会同意进行淋巴结清扫术,而此时如何最大限度地使患者获得更好的生存率及生活质量,该研究提供了一定的数据支撑。

该研究中,该院收治的17 例下肢原发性恶性黑色素瘤患者中14 例行外科根治性手术治疗,进行原发灶扩大切除手术, 进行肿瘤边缘3~5 cm 扩大切除, 术中快速冰冻病理学检查提示切缘未见肿瘤细胞,患者接受I 期创面修复,病变位于非负重区者采用直接缝合或游离皮片切取移植术修复创面, 病变位于足跟及足底负重区者采用邻近皮瓣转位修复或游离皮瓣移植术修复。 这对于患者原发病灶治疗效果是比较肯定的。此外,与于该院行手术的患者沟通后并未进行淋巴结清扫术,而是进行术后的化疗,能够在一定程度上延长患者的生存率。

3.2 恶性黑色素瘤的化疗

当恶性黑色素瘤发生转移后, 治疗方法有限,常用化疗药物如紫杉醇、铂类进行治疗[12-13];免疫治疗和个体化靶向治疗也是国内外治疗恶性黑色素瘤转移的重要方法[14]。干扰素是目前临床上证实的可以用于延长恶性黑色素瘤总生存期的药物,作为免疫抑制调节剂美国癌症联合会建议使用2 000 万 IU/m2剂量的干扰素 α-2b 治疗 IIB 及 3 期黑色素瘤患者[15],干扰素能够增强呈递抗原,改善机体免疫力、活化自然杀伤细胞并溶解肿瘤细胞,而且有利于减轻患者不良反应的发生率、 稳定患者病情[16]。 紫杉醇是一种广谱抗癌药,是晚期黑色素瘤一线治疗的备选药物, 可与铂类药物联合应用于治恶性黑色素瘤的治疗[17]。 铂类中的顺铂和卡铂已经广泛应用于临床研究中,其治疗有效率在0%~50%之间,但其单药疗效有限,一般与其他药物联合应用[18]。 环磷酰胺的抗瘤谱较广,对实体瘤和白血病均有效,是一种周期非特异性药物, 可作为抗肿瘤药物及免疫抑制剂,目前也多与其他抗肿瘤药物联合使用。达卡巴嗪是治疗晚期黑色素瘤的标准化疗药物, 可联合其他药物增强疗效, 而且单用效果与紫杉醇联合卡铂的效果相似[19]; 达卡巴嗪可使DNA 烷化丧失功能,又能干扰嘌呤的生物合成[20],与其他药物联用效果更好[21]。 而靶向治疗中,针对 MAPK 信号通路[22]的靶向药物主要有6 种,即维莫非尼[23]、康奈非尼[24]、达拉非尼[25]、曲美替尼[26]、比美替尼[27]、考比替尼[28]。免疫治疗中的3 种单克隆抗体分别为靶向CTLA-4 伊匹单抗[29]、靶向 PD-1 的派姆单抗[30]以及靶向 PDL1 的纳武单抗[31]。 这些药物的使用也使恶性黑色素瘤患者的治疗得到希望。

该院患者术后采用紫杉醇类药物+卡铂/环磷酰胺化疗、达卡巴嗪(DTIC)单药或+顺铂/奈达铂、干扰素辅助治疗、 免疫支持治疗等方案单独或联合辅助治疗,这些方案为国内外较常用且比较认可的方案,通过疗效观察, 术后经过不同化疗患者的生存周期长短不一, 这可能与患者最初疾病的病程、 肿瘤面积、浸润厚度、转移情况等均相关,但限于病例数,具体相关性有待于进一步研究。该研究认为,在没有其他化疗药物及方案前题下, 使用该院目前的化疗方案对恶性黑色素瘤伴随腹股沟转移的患者进行治疗是有一定疗效的, 可在一定程度上增加患者的生存率。当然,该研究所述的靶向治疗药物也可在后续治疗中进行应用,从而判断其具体的疗效。

综上所述, 下肢原发性恶性黑色素瘤患者生存期的影响因素多种多样,该研究统计的年龄、性别、发病部位、病程、病变直径、浸润厚度、肿瘤是否破溃、腹股沟淋巴结转移、是否截肢、化疗药物等均可影响到患者的生存情况, 但限于该研究的病例较少以及回顾性研究方案的劣势,无法进行确切分析,这也有待于多中心、 大规模病例的前瞻性研究进行进一步确定,为后续研究的重点。但是结合该研究治疗经验及文献查阅,认为早发现、早治疗,对腹股沟转移进行控制,结合术后化疗,并进行医患同等重视的术后随访, 可能有于患者患病后的存活及生活质量的改善,减轻家庭及国家卫生医疗负担。