东江源区生态安全格局演变分析与评价

王玉青, 李恒凯*, 武镇邦, 王秀丽

(1.江西理工大学土木与测绘工程学院, 赣州 341000; 2.江西理工大学经济管理学院, 赣州 341000)

伴随人口增长和经济社会发展,生态用地斑块碎片化、分散化趋势加剧,生态环境压力加大,生态退化问题日益凸显。十八大以来生态文明建设逐步提升至国家战略高度,各地以生态安全格局为基底,构建国土空间开发保护新格局,因此及时开展区域生态安全格局构建及优化举措对当地区域生态系统恢复和生物多样性保护具有指导意义。

在生态安全格局研究中,俞孔坚教授提出的选取生态源地、构建空间阻力面再判读安全格局各组分的流程,现已成为构建生态安全格局的基本模式[1-4]。李政等[5]以此模式构建出符合典型岩溶山地特征的生态安全格局;李明慧等[6]遵循“源地-阻力面-廊道”识别方法成功构建三峡库区重庆段生态安全格局。以最低成本为内核的MCR模型(minimum cumulative resistance model)是构建空间阻力面(趋势面)的常用方法之一[7-8];李恒凯等[9]利用手动矢量地图及阻力系数;李航鹤等[10]依据土地利用数据结合生态安全评价因子构建了其研究区内的生态安全阻力面,此方法对数据的需求较为简单,同时也可以较为健全地反映出区域内的生态安全状态;郭家新等[11]引入重力模型定量评价源地间相互作用强度判定生态廊道相对重要性问题;卢卓等[12]和张启斌[13]在传统的MCR构建生态安全格局的基础上加入最小生成树原理提取骨架廊道,解决了廊道优化筛选问题。当前较多研究以行政单元为研究区,而流域是一个相对独立的自然地理单元,内部系统联系紧密[14-15];程植等[16]以大宁河流域为研究区,使用景观格局指数、MCR模型、重力模型等研究方法分析了研究区生态安全水平并提出相应的优化治理方案。以上研究构建、分析东江源生态安全格局有一定的借鉴意义。

东江源因其独特的地缘优势,作为江西深度融入粤港澳大湾区的枢纽,政府层面高度重视其生态安全问题。2016年在财政部、生态环境部的推动下,江西、广东两省正式签订《东江流域上下游横向生态补偿协议》,成为跨省流域治理工作的全国典范。但是在学术界,针对东江源开展的相关研究较少,能够为政府层面的科学治理提供决策的成果非常有限。因此在相关研究基础上,现基于多时序遥感影像,依据“源”“汇”理论构建东江源区多时相生态安全格局,分析其演变态势、评价并提供优化方案,以期为区域生态环境治理提供科学决策。

1 研究区域及数据处理

1.1 研究区概况

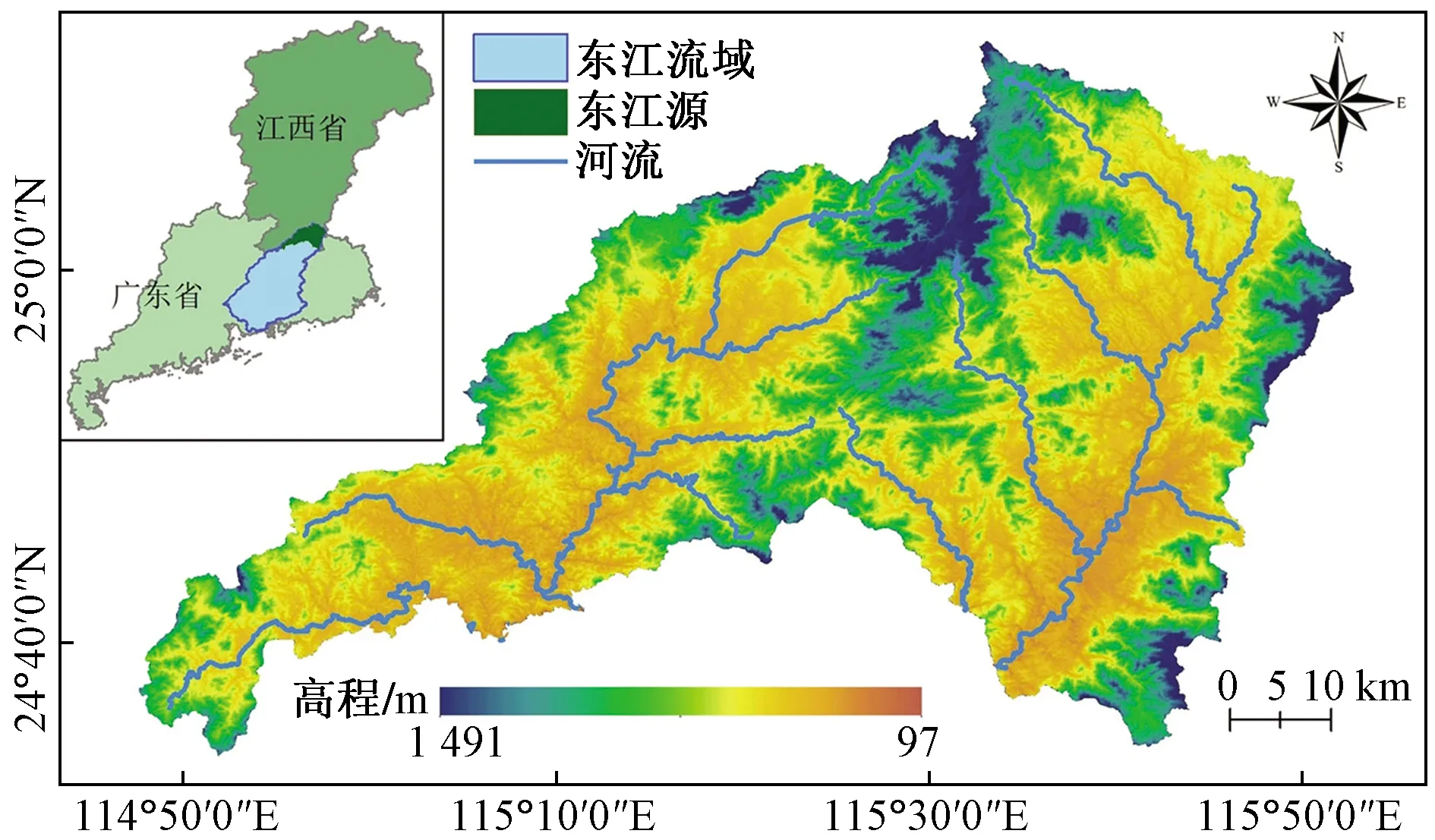

东江源区位于114°47′36″E~115°52′36″E、24°30′30″N~25°12′18″N,包含江西省赣州市境内寻乌、安远和定南3个县,位置如图1所示,源区面积3 524 km2,约占东江流域面积的10%,东临福建省,南接广东省。此区域既是赣南果业产业的核心区,也是矿产资源开采的核心区,其早期过度依赖自然资源发展经济,如矿产资源无序开发、林木资源乱砍滥伐以及果业过度发展等追求经济而忽略治理的传统模式使部分地区生态受到严重破坏,森林质量下降,水土流失严重,经多年治理后东江源区的生态环境形势依然严峻。

图1 研究区位置Fig.1 Location of study area

1.2 数据来源与处理

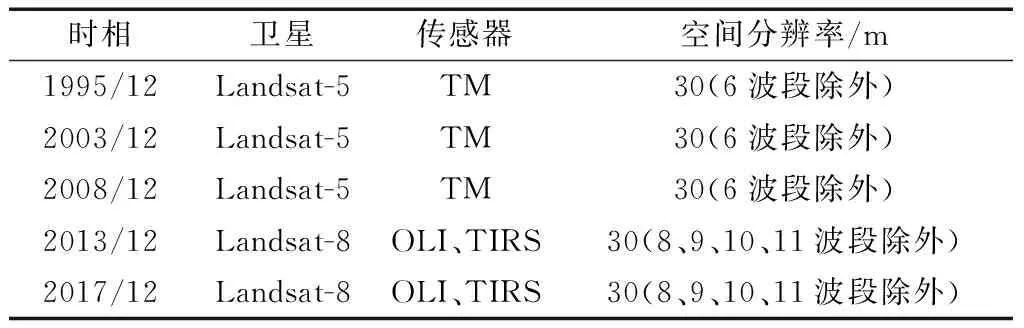

使用的数据主要为矢量数据、数字高程数据、遥感影像数据。矢量数据包括行政区划数据、东江源水系数据等,进行统一坐标系处理。数字高程数据分辨率为30 m,来源于ASTER GDEM V2,遥感数据为Landsat系列影像,选取5期,如表1所示,将研究区监督分类为林地、耕地、果园、水体、裸地、建设用地及矿区。

表1 遥感数据一览表Table 1 Data list of remote sensing

2 研究方法

2.1 生态安全格局构建

2.1.1 生态源地选取

生态源地对区域生态系统稳定起决定作用,有学者以自然生态斑块面积进行识别[9,17]。东江源位于赣南丘陵地带,拥有多个森林公园,全区森林覆盖率达80%。以加强东江源区物种在不同地理单元间交流作为主要衡量标准,故选取面积大于100 km2的林地斑块(足够物种活动的栖息地[18])作为生态源地。

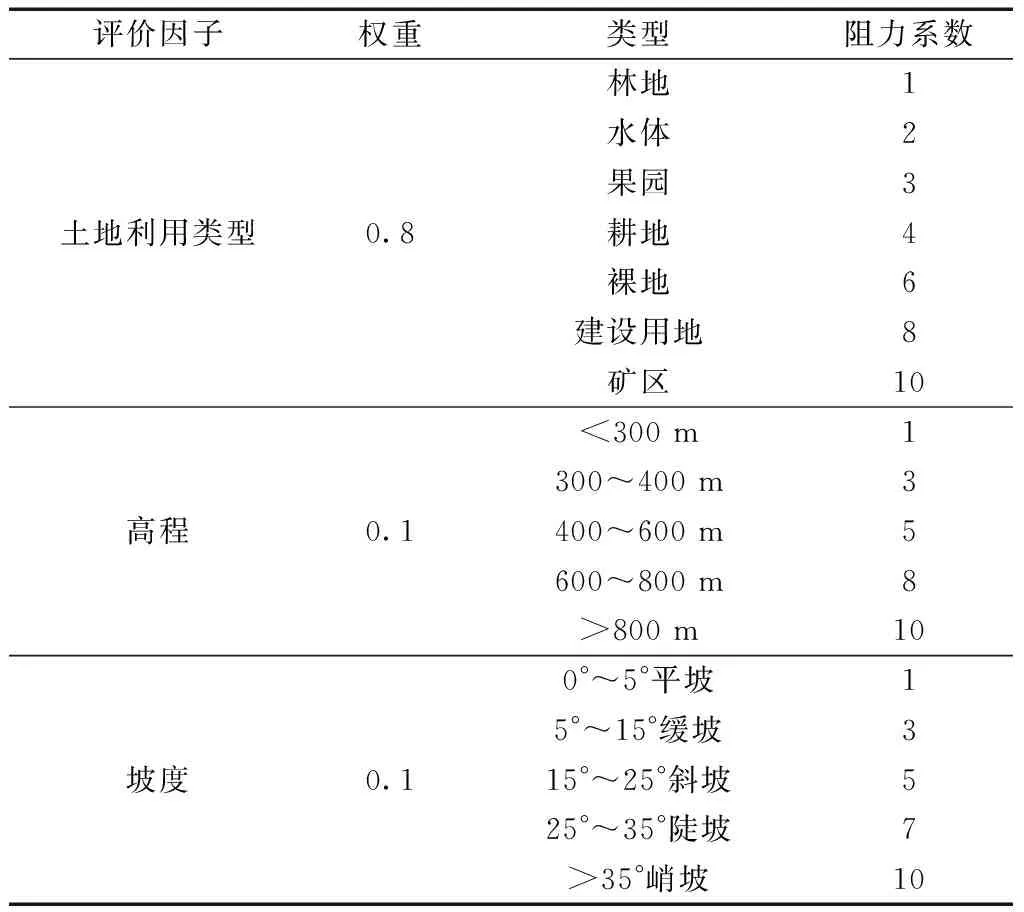

2.1.2 建立阻力因子评价体系

东江源多丘陵、山地地貌,故选取土地利用类型、高程、坡度3个在研究区内对物种流动有较大影响程度的阻力因子建立阻力因子评价体系,如表2所示。

(1)土地利用类型阻力因子:土地利用类型反映出人类对此区域的使用强度。许多研究学者在通过MCR模型构建生态安全格局时都将土地利用类型纳入阻力因子评价体系,且作为最主要的评价指标[9,19-20],故本文研究赋予土地利用类型的权重值为0.8。

研究区内分布有400多种野生动物,林地、水域通常为生态栖息地;农业用地为野生动物提供活动空间的同时也常有人为活动,有一定阻碍作用;裸地、建设用地和矿区对野生动物的活动有较大的阻碍作用,其中稀土开采属重污染行业,物种难以在此环境下流动。

(2)高程阻力因子:东江源内相对高度超过1 200 m,高程上的差异会在物种迁移的过程中造成障碍,本文研究将高程的权重值赋为0.1。

(3)坡度阻力因子:东江源内存在严重的水土流失现象,坡度是一个很主要的诱发因子,同时坡度过大也会为物种的扩散造成阻碍。

表2 阻力因子评价体系表Table 2 Resistance factor evaluation system

2.1.3 构建综合最小累积阻力面

最小累积阻力模型以量化的方式来表达物种由源开始扩散到某一地点时需耗费代价的最小值。通常阻力值最小处为源点,各景观单元的阻力系数以对物种流动的影响程度而定,模型的具体计算公式为

(1)

式(1)中:f为最小累积阻力与生态运动过程呈正相关;Dij为物种从源点j到达单元i的空间距离;Ri为经过单元i阻力系数。

基于土地利用类型、高程、坡度各单阻力因子得到最小累积阻力面后按因子权重系数进行加权计算得到研究区综合最小累积阻力。

2.1.4 判读生态安全格局组分

(1)辐射通道。辐射通道是生态源地的物种由源地向外围扩散的低阻力通道,在最小累积阻力面上体现为低阻力谷线。物种存在从生态源地主动向外运动的过程中,沿此通道更容易进行流动。

(2)生态廊道。生态廊道是两生态源地间最容易发生联系、互相交流的低阻力通道,物质交换与信息流通最大化。

(3)生态节点。生态节点是整个生态廊道上的战略节点,是物种沿生态廊道移动时最难逾越的一片同类景观单,在生态廊道上体现为该点阻力变化值最大。

2.2 重力模型

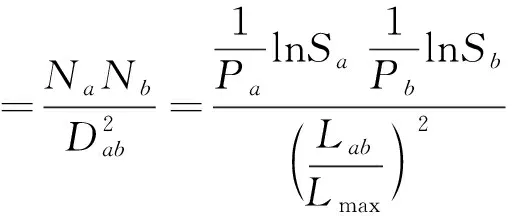

生态源地间的物质流通和种间联系的程度定义为相互作用强度,相互作用强度越大表明源地间联系越密切。通过引入重力模型对生态源地间的生物交流的紧密性进行定量评估[20-22],其计算公式为

(2)

式(2)中:Na、Nb为各源地相应的权重;Dab为此生态廊道的标准化阻力值;Pa、Sa为a生态源地的阻力及面积;Lab为a、b生态源地间生态廊道的累积阻力值;Lmax为所有生态廊道累积阻力中的最大值。

2.3 最小生成树

“源地-廊道”构成了生物交流联通网,采用最小生成树原理,将生态源地作为顶点,连接生态源地的生态廊道作为边,利用Kruskal算法找到连接所有生态源地且累积阻力之和最小的廊道即为骨干廊道[12]。骨干廊道的存在保证了区域内生态系统中的物质循环和能量流动的畅通,计算公式为

G=(V,E)

(3)

(4)

式中:G为廊道连通网无向图;V为生态源地的集合;E为生态廊道的集合;(u,v)为连接源地u与源地v的生态廊道,w(u,v)为此廊道累积阻力。若存在T为E的子集且无循环图使w(T)最小,则T为G的骨干廊道。

3 结果与分析

3.1 生态安全格局时序分析

图2 东江源生态安全格局Fig.2 Ecological security pattern in headwaters region of the Dongjiang River

由源地、廊道、辐射道、节点构成的多时相东江源区生态安全格局,如图2所示,从区域地理单元中重点突出局部关键位置,有效指导后期生态投入,合理分配自然及社会资源。经分析发现A生态源地是东江源核心区域,以骨干廊道联系着周边源地,此源地位于三县交界处,包含三百山国家级风景区,年际间格局变化反映了物种活动范围从最初的全区域逐步缩小为中部内部以及中东部活动,如今仅集中在萎缩、破碎后的中部生态源地内,生物多样性受到威胁。

东江源在经济发展前期(1995—2008年),生态环境在受到扰动后,自我恢复能力较强,但随着时间的推移,生态环境问题逐渐突显,2013年时在当地开发林业资源大力发展果业的背景下,研究区内生态源地锐减,东江源区生态系统稳定性大大降低,随后相关部门在《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》的指示下出台了一系列封山育林、植被复垦等保护措施。生态环境的恢复与治理是一个相当漫长的过程,江西省在2008年时出台东江源保护区生态保护“以奖代补”政策,提高了当地生态保护的积极性,但对生态环境的治理未达到明显成效,江西、广东两省在2016年签订《东江流域上下游横向生态补偿协议》加大生态投资,至2017年东江源区生态环境恢复稍有成效。当地生态环境监管部门当前的主要工作还是应该放在增加林地面积,为物种创造适宜的栖息地条件,并将栖息地相连,扩大生物活动范围。

3.2 生态源地紧密度时序分析

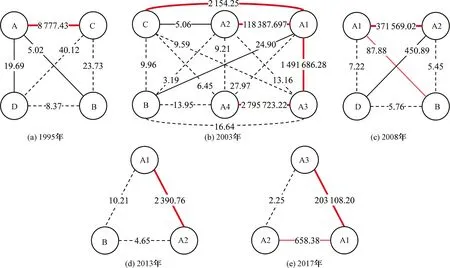

图3 多时相生态源地连通图Fig.3 Multi-temporal connectivity graph of ecological source areas

以生态源地作为顶点,重力模型量化的源地间紧密度作为边的权值,构成东江源区生态源地间的时序连通图,如图3所示,以虚线表示连接源地间的生态廊道,其中最小生成树方法提取的骨干廊道以实线表示;数值代表两源地间的相互作用强度。骨干廊道和生态源地构成了区域内最初级的生态结构。1995年时东江源内生态网络较为完整,物种在整个区域内流通性较强;2003年时西南地区林地受农业发展扰动导致D生态源地消失,与其他源地间物种交流降低,A源地破碎成多部分联系紧密源地,故A与B、A与C间连接的廊道位置分布无大幅变化,但联系紧密度略微降低;2008年时C源地受果业开发影响继而破碎消失,丧失与其余源地的交流,A生态源地恢复后聚合,A、B源地间有了更小累积阻力的路径,A、D源地间南侧的城镇扩张使得连接的骨干廊道转移至北侧水域附近;2013年A生态源地受矿产开发环境污染影响萎缩严重,A、B间廊道在2003年基础上位置无变化、阻力成本增加;2017年A源地生态改善,B、C、D源地均在城镇扩张、农业发展后萎缩、破碎化,骨干廊道仅存在于破碎的A源地内,物种向外部流动可能性较低。

4 生态安全格局优化

对生态环境采取保护、修复措施时,生态环境的改善效果并不是立竿见影的,长期的、合理的优化措施才能使生态环境逐步进行恢复。

4.1 优化生态源地

东江源区域内生态源地主要分布在中部,在区域四周多分布面积较小的生态源地。中部以三百山景区为中心的生态源地在多年内变化较小,对维持该区域的生态安全的作用中占主导地位,景区应推进生态旅游,在省政府已划定的生态红线周围预留一定的缓冲带区域,使生态源地以自然的方式辐射周边环境,同时山下城镇避免过度建设,防止对生态源地产生负面影响。源地斑块面积与相互作用强度呈正相关,由中部的大斑块生态源地向外建设与周围源地相连的生态廊道,将极大增强区域内物种流动的效率。四周的小面积生态源地易受矿产开发、农业发展等人为扰动,当地监管部门应建立生态保护机制,及时采取矿区治理、退耕还林、采矿监管等措施,逐步减少人类生产活动,努力恢复到原始生态环境水平。

4.2 优化生态廊道

东江源内分布有数十个乡镇,从生态安全格局变化中发现当地群众在发展经济时未意识到生态安全的重要性,生态廊道并没有得到合理的规划和建设,生态廊道阻力值呈上升趋势,源地间联系程度降低。未来在东江源内的生态廊道上分布当地植物品种中生命力强的植被,可以降低廊道阻力值、增加物种移动的频率;东江源处于三省交界处,交通道路穿越源区,对物种的移动造成干扰,在未来的道路建设中可以通过增设天桥及地下通道的方法避免破坏地表景观,以此减少影响;生态廊道的宽度因地制宜进行设置,至少要保证物种可以进行移动,并在廊道周围应预留出一定范围的缓冲区,减少外界环境对廊道产生的干扰,对穿越东江源内城镇的生态廊道可以将其打造成城市公园,通过一系列举措增强源地间联系的紧密度。

4.3 优化辐射通道

辐射通道经长期优化后,可以使相邻源地的辐射通道连通成为新的生态廊道。对东江源已有的辐射通道上进行补植、绿化,降低其阻力值,延长通道范围,扩大物种活动的区域。对生态源地继续采取现有的退耕还林、封山育林、限制开采的政策,增强生态源地稳定性,从而使源地向周围散发的低阻力通道和辐射通道相应地增加,对这些延伸到东江源城镇地区的通道要进行及时的保护措施,引导其发展方向。

4.4 优化生态节点

生态节点是整个生态安全格局中最值得关注的地方,生态节点会对物种流动产生较大程度的阻碍作用,要以降低节点处阻力值及减少人为影响为优化目的。对生态节点处进行优化可以增强源地间的沟通、联系,提高整个生态网络的连通性、稳定性、安全性[23]。东江源的生态节点多为裸地及交通道路。裸地为节点时应及时进行复垦措施,种植耐旱树种,套种适宜生长的混合草种,并禁止在区域附近进行破化性强的经济活动,避免节点处的生态环境造成不可逆的威胁;交通道路为节点时,可以在不影响当地生活需要的条件下采取分时段通车的方式,尽量减少此处的人为影响。

5 结论

选取满足物种栖息条件的林地斑块为生态源地,地理模拟生成动物交流的自然环境阻力面,然后判读出相应的辐射通道、生态廊道、生态节点等生态安全格局组分,构建以保护生物多样性为目的的东江源区生态安全格局。得出如下结论。

(1)东江源主要生态源地斑块处于中部区域,长年来基本保持稳定、保护较好,东西寻乌、定南两县林地前期受砍伐、资源开发等影响后面积减少,后期在采取一系列退耕还林、尾砂地复垦举措后恢复较慢。继续保护现有林地并持续增加林地面积,营造适宜生物栖息环境,同时加强对生态廊道和生态节点的保护建设,增强东江源生态系统内物质的高效流通,形成更稳定的生态安全格局。

(2)1995—2013年阶段,东江源生态安全呈恶化趋势,大面积生态源地斑块破碎成多部分小面积生态源地斑块,生态稳定性降低,2017年生态安全格局相比较2013年有所好转,但低于1995年的最佳水平,说明此区域内的生态环境保护措施起到了一定的作用,赣、粤间的跨省流域治理初见成效。