乡村振兴战略视角下生态扶贫实践模式研究

□渠雨潇,朱 婧,丛建辉

(1.东北大学工商管理学院,辽宁 沈阳 110819;2.东北大学文法学院,辽宁 沈阳 110819;3.东北大学秦皇岛分校经济学院,河北 秦皇岛 066004;4.山西大学经济与管理学院,山西 太原 030006)

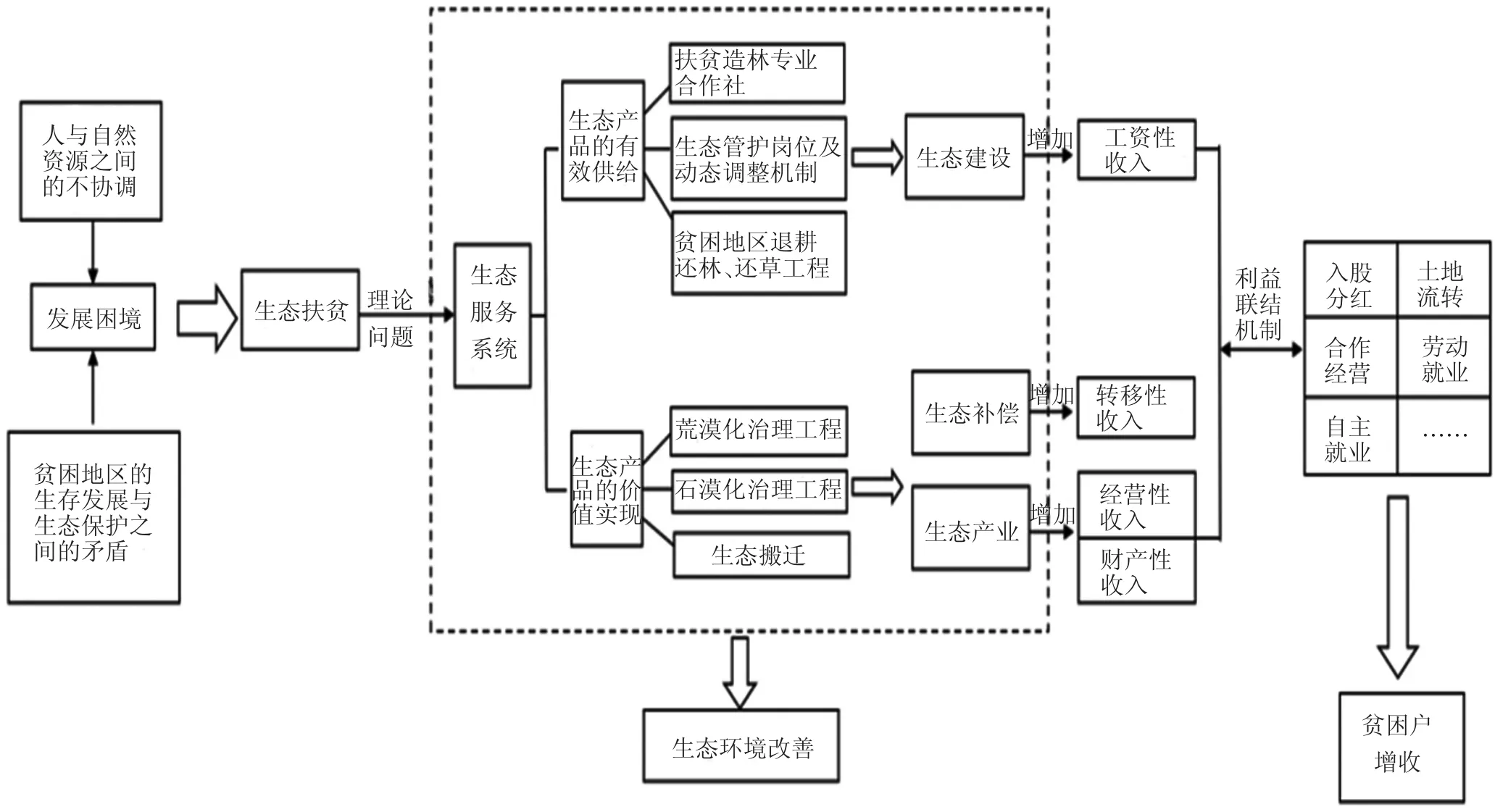

生态扶贫作为一项创新性的减贫模式,实现了在“一个战场”同时打赢脱贫攻坚和生态治理“两场战役”的目标,有效解决了我国生态功能区、生态脆弱区与贫困地区重叠的发展困境。从生态扶贫政策层面来看,2015 年11 月《中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》针对生态建设与经济社会融合的问题,强调要把生态保护放在优先位置,不能以牺牲生态为代价进行扶贫开发;2018 年1 月《生态扶贫工作方案》提出推进国土绿化扶贫、生态补偿扶贫、生态产业扶贫三大举措,形成较为完善的生态扶贫政策系统。生态扶贫政策以贫困人口增收和生态环境改善为目标,实现了生态产品的有效供给,在生态资源市场价值和贫困户之间形成了利益联结机制。但是,目前生态扶贫理论体系还需要系统化研究,对实践路径及模式的认识也较为分散,尚不能形成可复制、可推广的地方生态扶贫典型模式。

本研究选择实施生态扶贫政策的5 个贫困县开展实地调研,探讨我国生态扶贫的理论机制和实践模式,旨在为生态文明建设和巩固脱贫攻坚成果提供参考,为乡村振兴可持续发展提供科学依据。

1 我国生态扶贫的研究背景与实践成效

我国有超过1/2 的贫困群体分布于重点生态功能区、生态环境敏感区及脆弱区,生存发展与生态保护之间的矛盾突出,面临着较高的脱贫成本和较大的脱贫难度,难以通过发展传统产业的方式实现脱贫,贫困问题和生态问题高度重叠[1]。生态扶贫这一概念提出至今,从理论内涵到研究前沿等不同层面经历了较大的发展和变化,生态扶贫的实践也在不断创新和演进。

1.1 生态扶贫主要理论研究进展

生态扶贫研究依据绿色增长、涓滴效应和增能赋权理论,集中在生态扶贫的内涵、实践路径、绩效评估等方面。绿色增长理论强调,既要实现经济增长和社会发展,又要保障自然资产可持续地为人类提供各类资源及环境服务,目的是改变传统增长理论片面追求经济发展速度、忽视经济增长对自然环境的不利影响这一发展模式。涓滴效应认为,经济不发达地区在发达地区的影响下,通过优先发展群体及地区带动消费、促进就业等,可逐渐缩小区域经济发展的差距。增能赋权理论通过激发贫困户主体性,发掘内生动力和潜能,实现自我和社会的双向提升。

生态扶贫研究基于可持续发展的概念,核心是探究生态系统服务价值的市场实现,在实践中将生态保护与扶贫开发相结合,发挥地方政府、企业、贫困户等不同主体的合力,通过生态工程建设、生态补偿、生态产业等举措,把扶贫开发促进减贫和地区绿色增长结合起来。

生态扶贫旨在探索增绿与增收双赢、生计和生态互促的新路子,增加贫困户的工资性、财产性和转移性收入,提升贫困家庭生计的内生能力,是贫困地区实现乡村振兴的重要手段[2-4]。

1.2 生态扶贫促进乡村振兴的实践应用

生态扶贫通过生态产品的有效供给和生态服务价值来提高贫困户生活福祉,构建了生态服务价值与贫困户之间的利益联结机制。针对不同的生态系统服务类型,将生态系统服务价值转化为经济价值、社会价值、文化价值等,是生态扶贫支撑脱贫攻坚和生态文明建设的重要环节。联合国《千年生态系统评估报告》提出,生态系统服务包括供给服务、调节服务、支持服务、文化服务等。按照生态系统服务的经济学属性来看,属于私人物品的供给服务以完善市场机制的方式形成交易产品,如发展特色生态种养殖产业;属于公共物品的调节服务和支持服务,可利用森林、湿地、草原等生态补偿,碳交易、排污权交易等市场补偿,生态工程建设、生态管护岗位等政府购买服务的途径实现;属于俱乐部物品的文化服务则能够通过完善的市场机制有效实现经济价值,如发展生态旅游产业。

生态产品的有效供给和生态服务价值的多样转化提升了生态扶贫的效益,具体有以下6 个方面。

一是推广扶贫造林专业合作社脱贫模式,使贫困人口在参与合作社造林过程中实现增收。

二是完善选聘生态管护岗位及动态调整机制,充分利用贫困群体丰富的劳动力和劳动技能,鼓励贫困户从事公益性岗位管护自然资源,依托这一劳动密集型途径,使大量贫困户可就近就业,提高工资性收入。

三是推进实施贫困地区退耕还林还草工程,结合发展经济林与林下经济,增加贫困地区退耕任务及补偿资金。

四是带动贫困户加入国土绿化工程建设,政府通过依法购买服务推进公益林管护,促进生态经济良性循环。

五是采取造林抚育、小流域综合治理、特色生态种植等措施,遏制石漠化面积扩大的同时改善种植条件,拓宽收入渠道。

六是对居住在遗产地缓冲区、生态位置重要、生态环境脆弱区的贫困群体进行搬迁安置,对原有土地实施人工造林、土地流转开发等生态修复措施,减轻环境压力,拓宽贫困户收入途径[5-7]。

生态扶贫创新性地构建了与贫困户的利益联结机制,依托合作社运用入股分红、土地流转、劳动就业、自主就业、合作经营等多种方式,实现生态扶贫领域各类资源的合理配置和农村改革的深度推进,合作社的益贫性在此过程中发挥了重要作用。一方面,合作社扩大了赋权机会,增强了贫困群体之间的合作水平和参与权利;另一方面,合作社注重鼓励和发掘贫困群体的内生动力,通过学习机制、模仿机制和涓滴效应,持续提升生产经营能力等技术类要素水平,不断提高各类收入,巩固贫困户的脱贫机制[8-9],见图1。

以最近的形势而言,我们可以看到在现在的社会当中。许多年来,大多数的人就人员一直在这个方面进行研究和探索,并取得了一定的成就。但是因为这些方法通常只能对一些特定的应用和目标区域与背景区域有着明显灰差的超声图像具有很好的效果,但是面对多数的超声图像则起不到作用,因此很难在临床中加以应用也得不到人们的认可。但随着近年来一些新兴的科学技术的出现和发展,医学超声图像分割也到了高速的发展时期,尤其是几十年发展起来的形变模型例如动态规划法、活动详情模型、水平集等技术的发展表明了发展的方向和趋势,图像分割由平面二维分割向三维分割转变。

图1 生态扶贫理论与实践框架图

2 生态扶贫的实践模式

在因地制宜和创新扶贫体制机制的原则下,通过各方合力探索系统举措,拓宽生态扶贫路径,形成了多种生态扶贫模式,为脱贫攻坚全面胜利发挥了积极作用。针对生态扶贫成效开展贫困户调研,从贫困户的基本信息、生态扶贫政策实施效果以及政策宣传和帮扶满意度等角度,调研了28 个乡镇共计52 个村庄,开展相关部门座谈和村级干部访谈,完成了648 份生态扶贫成效评估问卷。基于实地调研系统梳理了生态扶贫的多种典型模式,包括山西省吕梁山区的岚县、大宁县开展的扶贫造林专业合作社模式,滇桂黔石漠化地区的广西壮族自治区罗城仫佬族自治县、贵州省荔波县开展的石漠化综合治理模式,京津风沙源治理和水源地涵养源的河北省围场满族蒙古族自治县开展的荒漠化治理特色做法,为其他地区开展生态扶贫提供了可参考的实践做法。

2.1 生态建设引领式扶贫——购买式造林的吕梁山区

吕梁山区生态环境极为脆弱,资源环境承载力极低,岚县、大宁县以购买式造林为基础,由贫困户成立合作社承担造林任务,将传统造林工程队转变为大户或能人牵头,贫困户主要参与脱贫攻坚造林专业合作社,变招标为议标,由本地贫困户优先就近承担造林任务,并灵活推广到承接农村公共工程建设及日常管护等领域。生态造林项目与精准帮扶项目相结合,贫困户既能够掌握造林技术、管护技术,又可以在造林工程、公益林补偿、干果经济林、林下种养殖中实现就业,在合作社分红及土地流转收益中提高收入,真正使生态扶贫收益更多地流向贫困户。

从以提高生态脆弱山区造林效益为主要目标的购买式造林,到生态造林项目与精准帮扶项目融合的购买式造林改革,造林实施主体及利益联结机制发生了变化,将贫困户与购买式造林的各个环节相联系,真正实现了益贫式增长。以生态资源建设创造性收入的扶贫方式赋予贫困户就业和发展的机会,造林实施主体及利益联结机制改变并激发了贫困户的主体性和内生性,合作社造林使造林利益为合作社成员和贫困户集体所有,由此形成的脱贫能力和信心有力保障了贫困户持续稳定脱贫,探索出了一条生态扶贫的新途径。根据实地调研结果可知,96%的建档立卡户参与了造林合作社,主要经营造林工程和林下经济等业务,89%的贫困户反映加入合作社后家中经济状况有所好转,调研贫困户户均增收9 498 元,占其工资性收入的91%。

2.2 生态产业引领式扶贫——深加工产业链的罗城仫佬族自治县

罗城仫佬族自治县地处广西壮族自治区西北部,岩溶分布广泛,石漠化问题严重。针对当地经济、社会、文化、生态方面存在的突出短板,罗城仫佬族自治县通过栽种“占天不占地”的毛葡萄产业实现了石漠化综合治理。通过推行毛葡萄深加工的全产业链发展模式,使生态产品价值实现过程中地、产、销矛盾问题得到了有效解决。

罗城仫佬族自治县毛葡萄出产时间集中、采摘成本高,导致缺乏市场和出路,加之当地毛葡萄加工企业存在酿酒工艺和规模问题,导致罗城毛葡萄产业开发受限。为解决生产、销售的矛盾,当地对毛葡萄产业进行了规模化、专业化、组织化的工业开发。2016 年至今,深圳市福田区持续与广西罗城仫佬族自治县确立对口扶贫协作关系,启动罗城仫佬族自治县毛葡萄深加工及冻库项目,解决了毛葡萄长期滞销问题,同时为贫困人口提供了150 个固定工作岗位以及多种季节性工作岗位,带动周边劳动力增收。该县继续发展毛葡萄特色产业优势,打造集种植、加工、销售等一体的特色全产业链发展模式,集培育加工、文化宣传、旅游观光等功能为一体,既能够稳定毛葡萄支柱产业,拓宽贫困人口增收渠道,又充分利用和挖掘了生态产品价值改善生态环境,带动仫佬族实现了整族脱贫。

2.3 生态补偿引领式扶贫——创新方式的围场满族蒙古族自治县

围场满族蒙古族自治县地处燕山北部,当前存在森林面积减少、物种多样性下降等生态环境脆弱与贫困交织的问题,生态建设与生存发展的矛盾给当地居民发展带来了严峻挑战。围场满族蒙古族自治县创新性地开展国家纵向生态补偿和区域间横向生态补偿相结合的方式,有效解决了生态产品价值实现过程中的上下游零和博弈问题。纵向生态补偿通过逐级签订停伐协议,将补偿类项目覆盖到所有贫困村,2016—2020 年累计落实生态补偿资金2.5 亿元;横向生态补偿以首都圈跨区域补偿和东西部协作项目为主,实施国家重点生态功能区的生态建设和修复工程,通过生态效益补偿有效提高了贫困户的转移性收入,建立了多元化、市场化的生态补偿机制。调研显示,围场满族蒙古族自治县自开展山水林田湖草生态保护修复试点工程以来,通过实施造林绿化、湿地保护、生态河道综合治理、农业新技术运用等工程,实现了湿地保护和涵养水源,贫困户获得约1.4 万元的补助资金,加之湿地生态旅游的开发,不仅保护了现有生态产品,还使周边居民实现旅游产业增收达6 500 万元以上。

此外,围场满族蒙古族自治县还开展生态公益岗位补偿,根据各乡镇建档立卡贫困人口数量和森林资源情况按比例分配名额,优先考虑建档立卡贫困程度较深的家庭,在天然林、公益林和退耕还林等生态林面积大的地区设置生态护林员岗位。建立覆盖县、乡、村的多级森林管护网,依照森林资源管护任务和管护现状,统筹公益林和其他林地管护,集体林以村为单位,在林班界的基础上综合沟道、山系、林权和流域等因素,将规划的森林管护任务划分为若干森林管护责任区。公益岗位的设置为农户脱贫增收提供了多种途径,大量贫困人口在生态工程管护中提高了工资性收入。根据调研结果可知,参加生态管护岗位的贫困户每年收入为7 962 元,80.65%的贫困户表示生态扶贫政策对家庭增收有明显改善。

2.4 生态旅游引领式扶贫——“小散弱”到“规模化”的贵州省荔波县

通过生态移民搬迁,将长期生活在深山生态脆弱地区的瑶族整体搬离,为了让贫困户搬得出、稳得住、能致富,构建了生态脱贫的系统解决方案。通过公益林补偿、耕地保护及矿山环境修复等政策措施实施生态补偿,一方面为农户提供资金支持助其开办农家乐,另一方面增加农户的生态保护意识;通过石漠化和水土流失治理、建设珠江防护林、推行退耕还林等生态建设措施,为生态旅游发展、环境增绿和农民增收提供渠道;通过因地制宜构建生态产业基地发展特色生态产品,如发展仿野生铁皮石斛、百香果、油茶等特色农林业产品实现增收,同时谋划林下产业,引导和扶持企业、合作社、农户利用适宜林下环境,栽种金桔、蜜柚、青梅等经济林;通过乡村环境整治,推进实施乡村污水治理、垃圾清运、厕所革命等举措,为生态旅游提供整洁的乡村环境。实地调研结果显示,参与生态管护的建档立卡贫困户占81.9%,管护岗位带来的平均收入每年约10 000 元,所有贫困户都表示在参与生态管护岗位后经济状况明显好转。

3 生态扶贫促进乡村振兴的对策建议

生态扶贫是对生态文明和“两山”理论的实践诠释。随着生态扶贫的不断深入,各地区根据当地资源立地条件,因地制宜发挥地域特点,在推进生态脆弱区和重要生态功能区建设的同时,实现了贫困人口稳定增收。生态扶贫实践在一定程度上解决了生态产品的有效供给和价值实现,在实践中为精准扶贫脱贫攻坚发挥了积极作用,但也存在生态产品价值交易成本、生态资产盘活、生态扶贫有效组织模式等可持续发展能力不足的问题。为处理好生态保护与扶贫开发的关系,实现贫困地区经济增长、生态环境保护和治理修复协同发展,从以下3 个方面提出针对性的对策建议。

3.1 基于生态补偿,进一步完善贫困户利益联结机制

承接脱贫攻坚后的重要战略目标是乡村振兴建设,以乡村振兴战略为抓手巩固拓展生态扶贫成果,是进一步完善贫困户利益联结机制的核心。继续促进生态资源市场化,持续拓宽“两山”转化通道,包括完善全国性的生态补偿机制,健全公益林补偿标准的动态调整机制、草原生态保护奖补体系,促进建立合理科学的区域间生态补偿制度;探索将森林、草原、湿地等以碳汇方式纳入全国统一碳市场交易机制,帮助欠发达地区通过市场将生态资产转化为生态资本;完善林权抵押贷款等绿色金融机制,引入新型多样的抵押物盘活农村资源,释放农村各类要素的活力。

3.2 立足优势产业,继续探索多样化的县域经济

发展乡村生态产业链,提升生态产品的市场竞争力。围绕本地优势产业基础,在夯实主导产业覆盖面的同时,开展提质增效,加强特色产品深加工,延伸产业链条,增加产品附加值,巩固规模经营以提高产品市场价格,持续探索“村集体+合作社+农户”的发展模式。同时,引导农户购买农业种植相关保险,稳步增加群众收入,发展县域经济。应以市场为导向,培育乡村生态产业,将提高市场竞争力作为生态产业发展的目标。

3.3 强化生态扶贫,促进乡村振兴的管理和组织保障

促进生态保护专业化和生态治理法治化,夯实农村生态系统治理体系和治理能力。增强相关专业合作社的运营管理能力,鼓励扶贫造林专业合作社拓展经营渠道,承担森林抚育、林下经济等更多涉林项目,将传统的扶贫造林合作社转变为集体造林工程、成果管护和销售经营为一体的新型合作社;通过建设相对稳定的农村生态保护专业人才队伍,促进林地经营规模化、专业化和集约化,提升农民生产经营的组织化程度,培养相关领域的专家和技术人员,为促进生态振兴提供科技和人才支撑;强化绿色发展的法律和政策保障,进一步增强防范生态风险和抵御各种灾害风险的能力,降低自然灾害的不利影响。

——近自然造林开先河