高等教育供需平衡的需求侧视角:回溯与前瞻

黄 亮,程海涛,梁永辉,季诚钧,周林芝

(1.浙江省教育考试院,浙江 杭州 310023;2.杭州师范大学 浙江省教育现代化研究与评价中心,浙江 杭州 311121;3.浙江省教育厅,浙江 杭州 310005)

对我国高等教育规模、结构、质量、效益相互关系进行探索是高等教育研究的重要课题。尤其是我国高等教育于2019年进入普及化以后,高等教育“后普及化”阶段如何处理四者之间的关系,是摆在教育管理者与研究者面前的首要问题。一直以来,高等教育理论界比较多地从供给侧视角研究供需平衡,强调高等教育自身调整结构、提高质量,以增强社会服务能力。然而,随着我国经济、社会、人口发展等呈现出新的特征,对高等教育势必提出新的要求,必须从需求侧的角度审视高等教育供需平衡问题,防止高等教育规模过度扩张,造成文凭贬值、资源浪费等现象。近年来,学界较少从需求侧视角研究供需平衡,为了使供需两侧协同发力,共同推进高等教育良性发展,本研究以高等教育规模发展状况和规模测算为切入点,对高等教育需求侧进行深入探析,对2006至2020年全国高等教育规模发展状况进行了多角度分析,对2021至2035年高等教育发展规模做出测算,并为未来15年妥善处理高等教育需求与供给关系提供了政策建议。

一、 文献综述

在经济社会活动中,供给与需求是对立统一的关系。高等教育作为准公共产品,同样存在供给和需求两个侧面。我国自1999年起实施高等教育大扩招政策,主要走的是需求侧改革道路,即通过增加投入、扩大办学规模和招生规模,来满足居民接受高等教育的需求以及社会对受过高等教育的人才的需求。扩招初期,胡银环[1]、陈宏军等[2]也对高等教育供需问题予以关注,主要聚焦于社会对高等教育的旺盛需求与高等教育机构所能提供的有限机会之间。扩招使我国高等教育得到极大发展,2002年我国高等教育毛入学率就由1998年的9.76%提高至15%,进入大众化阶段。但高等教育适龄人口下降的问题初见端倪,以张会杰为代表的学者发现高等教育需求强度降低且更加多元[3]。高等教育结构失衡、人才培养质量欠佳、高校创新动力不足等问题也逐渐凸显[4],高校毕业生就业问题表明高等教育已进入供给相对过剩时期[5]。高等教育供需矛盾转向群众对良好高等教育的需求与优质高等教育资源供给不足。[6]如何使高等教育供给在结构、质量、数量上与需求相匹配成为学者们讨论的热点。[7]2015年“供给侧结构性改革”提出后,高等教育的改革重点从“需求侧拉动”转向“供给侧推动”[8],学者就高等教育供给侧改革的本质、核心、路径等问题展开大量研究[9]。

高等教育理论界对高等教育供需平衡研究主要分为宏观与微观两个方面。宏观研究主要集中于高等教育发展模式与道路方面,主要采取比较研究、政策研究等定性研究方法;微观研究主要是对高等教育规模进行预测实证研究,主要采取数据统计、模型推测等定量研究方法。在高等教育发展模式与道路研究方面,目前学者们大都主张将高等教育内涵式发展作为国家的方针政策,注重提高质量、优化结构,认为高等教育在进入普及化之后规模增长速度需要逐渐减缓。如马延奇从高等教育与经济的关系切入,指出当前我国经济发展已进入新常态阶段,产业结构调整、就业需求减少均会对高等教育造成冲击,因此高等教育也应进入规模扩张放缓、注重提升质量的新常态阶段。[10]别敦荣提出我国高等教育进入普及化后应转为中速推进模式,才能既回应人民群众的受教育需求和经济发展需要,又保证高校办学条件。[11]更多学者研究认为,虽然中国高等教育仍有较大发展空间,但要使接受高等教育成为更多社会群体的权利,实现公平与质量并重,就要从规模扩张转向提升质量,受教育机会匮乏地区将成为高等教育规模扩张的重点,未来高等教育布局将向地市延伸。[12]在高等教育供需预测研究中,常见的研究方法有三种。第一种采用时间序列的方法,基于历年高等教育规模数据,利用在校生数与毛入学率的变化规律进行预测,如谢作栩等根据高等教育学生数、毛入学率趋势,推算了高等教育发展走向。[13]第二种侧重适龄人口对高等教育的影响,如王广州采用孩次递进人口预测模型,估计了高等教育年龄人口在校规模[14];李硕豪等在预测适龄人口和毛入学率后,估算了高等教育在校生数[15]。第三种侧重经济、产业结构和社会发展对高等教育的影响,如胡咏梅等在预测高等教育在校生数时,考虑了GDP增长率、高等教育毛入学率和学杂费占高等教育经费总投入比例的影响[16];岳昌君等基于国际比较,将经济发展水平和产业结构纳入数学模型,预测了高等教育毛入学率[17];王传毅等认为,上述三种方法或没有考虑经济发展等外部因素对高等教育规模变化的影响,或忽略了高等教育本身的发展规律[18];胡顺顺等回顾了高等教育规模预测相关文献,总结出信息更新约束、理性偏误、模型选择、基础数据等诸多因素均可能造成预测偏差。[19]

回顾文献发现,关于我国高等教育供需平衡研究尚有以下不足。首先,缺少对不同省份的比较研究。我国区域经济发展尚不平衡,区域差异成为我国经济社会发展的显著特征与基本国情,因此有必要对我国不同地区高等教育发展情况进行深入的比较,通过不同省份的高等教育发展情况对比研究,以揭示不同区域高等教育发展存在的问题。其次,缺乏建立在实际学生数据上的预测研究。高等教育供需预测研究,一方面依赖于国家的高等教育招生政策,另一方面取决于学生人数,目前一些高等教育规模预测建立在人口规模之上,用人口自然增长率作为一个变量进行预测,往往因原始人口数据的统计问题及人口自然增长率的偏差导致预测不精确。高等教育规模发展受多方影响,构建模型也不能穷尽所有的因素。再次,从需求侧角度对高等教育发展规模进行分析的研究滞后,自高等教育大众化以后,我国高等教育经过多年发展,高等教育需求已有很大变化。近年来,许多研究都是站在供给侧的角度出发,强调提升高等教育毛入学率、人均受教育年限及每万人中接受高等教育比例等。事实上,社会经济发展与百姓对高等教育需求情况如何,可以通过高校招生计划完成情况、就业率等情况从一个侧面反映出来。

二、 研究结果

本研究从前后15年,即30年的时间跨度,分别对2006至2020年、2021至2035年中国高等教育规模发展状况进行了回顾与展望。需要特别说明的是:第一,考虑到数据的相对准确性,本研究选择普通本专科数据进行分析和预测,即本研究探讨的高等教育规模发展,未涉及研究生教育和成人高等教育;第二,考虑到各省的差异性,本研究针对性地选择收集我国东、中、西部具有代表性的区域、省份的高等教育发展数据,从中呈现不同地区之间的差异;第三,在预测2021至2035年高等教育规模时,本研究选择更为精确的实际在校生规模作为数据来源,因为2035年升入大学的对象正是2020年的幼儿园小班学生,根据现有大中小学生及幼儿园实际在校生规模,依照相关升学转换值,对相应年份的大学招生数据和在校生数据进行推算,以期避免由模型设定引起的偏误;第四,本研究分析以往高等教育规模发展,之所以选择从2006年开始,是既考虑到方便前后15年对照,更考虑到2006年是我国高等教育发展从以规模扩张为主的外延式发展模式向以质量提高为主的内涵式发展模式的转变之年,这也将是推进实施《中国教育现代化2035》必须始终贯穿的高等教育发展战略。

(一)2006至2020年中国高等教育规模发展状况

1.在校生规模增长分析

在表1中可以看到,从2006到2020年,我国高等教育规模持续呈现逐年增长趋势,但除2019年和2020年外,增幅基本处于稳定回落中,仅个别年份略有微小波动。其中,2017年在校生规模增幅已回落到2.1%,比2007年增幅下降了6.3个百分点;民办高校增幅已呈负增长,比2007年下降了25.6个百分点。2019年和2020年增幅之所以又出现较大回扬,这主要是受中央高职扩招100万的政策影响,从持久性分析,这种影响不会太长久,因为我国高等教育普及率已经很高了。分析2006至2018年的高等教育规模变化,可以反映这一时期的规模发展趋势。

表1 2006-2020年全国普通高校在校生规模变化

表2 2006-2020年全国普通高校本专科招生规模变化

2.本专科招生规模变化分析

从表2中可以看出普通高校本科招生总体规模,一直到2020年都呈逐年增长,但自2011年开始,增幅没有一年超过5%,其中2014年仅增长0.5%,2019年和2020年也仅增长2.2%和2.5%。相比较,不考虑2019年、2020年中央高职扩招政策影响带来的变化,专科招生从2005-2018年,除2008年增长9.4%、2014年增长6.1%,增幅始终比较低,其中有4年表现为负增长。

表3 2006年、2020年全国分地区普通高校招生及增长情况

3.招生规模增长的区域差异变化分析

分析表3,2020年与2006年相比,三大区域东部、中部、西部,增幅最高的是西部地区,增幅为122.5%,比东部和中部分别高出60.94个百分点、52.9个百分点。从省(自治区、直辖市)看,增幅超过100%的有贵州、云南、广西、广东、新疆、宁夏、河南、重庆、四川,增幅在80%至100%之间的有海南、甘肃、安徽、福建,增幅小于10%的有上海、北京。总体上看,地区之间增幅差异较大,其中,西部地区增幅最大,中部地区次之,东部地区最小。

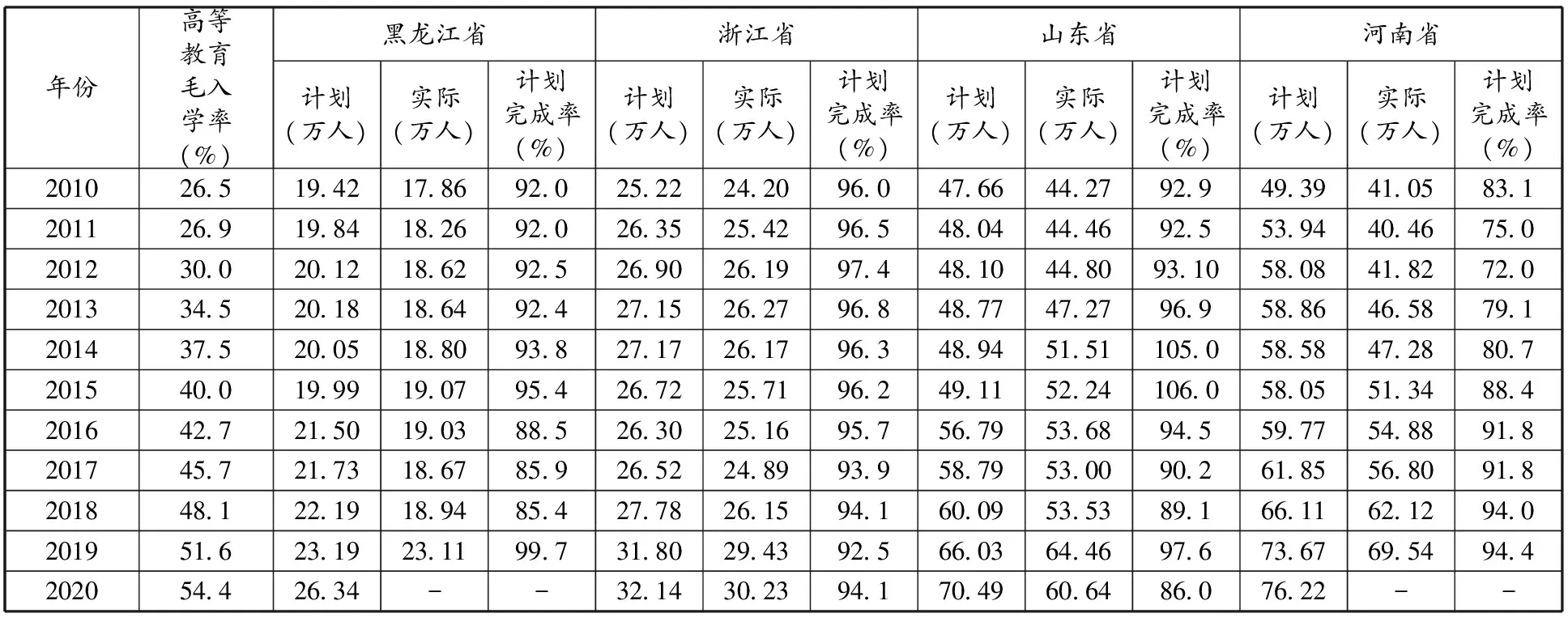

表4 2010-2020年全国高等教育毛入学率及部分省份本专科招生计划完成情况

年份高等教育毛入学率(%)广东省四川省云南省陕西省计划(万人)实际(万人)计划完成率(%)计划(万人)实际(万人)计划完成率(%)计划(万人)实际(万人)计划完成率(%)计划(万人)实际(万人)计划完成率(%)201026.5-44.02-29.48--15.2714.0592.024.6524.1598.0201126.9-47.36-30.16--17.1915.8091.925.6526.37103.0201230.056.6051.0990.330.9735.83116.016.4914.2886.629.4428.4296.5201334.559.4352.6288.532.3435.01108.017.2416.2994.528.6627.0994.5201437.561.0154.5189.332.1737.47117.017.3016.8297.228.9725.9289.5201540.060.8956.1592.235.0740.40115.018.7017.6694.428.5825.8890.6201642.760.4854.9890.943.9640.6092.419.4217.9992.629.4625.4586.4201745.761.7257.0892.545.4842.5593.622.7820.2188.729.5825.5586.4201848.166.3058.9088.848.8843.8989.823.5021.0189.429.9025.3684.8201951.671.7664.0189.258.4046.2779.226.9824.3490.231.3832.06102.0202054.484.7190.28107.060.2450.3883.628.6826.7793.331.5732.71104.0

注:1.高等教育2006-2020年毛入学率来源于2006-2019年全国教育事业发展统计公报。图1 2006-2020年我国高等教育毛入学率

4.招生计划完成情况及高等教育毛入学率分析

通过表4和图1可以看出,高等教育规模逐年扩大,到2019年我国高等教育毛入学率突破50%,迈入了高等教育普及化阶段,2020年已达到54.4%。还可以看出,不少地区招生规模扩大的空间正在缩小,黑龙江省2016至2018年连续3年招生计划完成率未超过90%,四川省2018至2020年也连续3年未超过90%,陕西省2014年和2016至2018年先后4年招生计划完成率未超过90%。可以说,表4所选的几个地区基本代表了全国区域性招生计划及完成情况。

表5 2014-2018届各区域本科毕业生就业率变化情况

表6 2014-2018届各区域高职毕业生就业率变化情况

5.本专科生就业率分析

从表5分析,全国本科就业率总体比较稳定,5届毕业生就业率都在90%以上,但逐年呈下降变化。其中,东北区域经济体从2015届到2018届本科就业率连续4年在90%以下,泛渤海湾区域经济体2018届本科就业率降到了90%以下。

从表6分析,全国高职毕业生就业率呈逐年小幅增长态势,从2014届91.5%增长到2018届的92%。但区域差异比较大,西南区域经济体2015届、2016届、2018届就业率低于90%,东北区域经济体和西部生态经济区从2014届到2018届连续5届就业率低于90%,其中,西部生态经济区 2016届至2018届连续3届就业率均未超过86%。

6.小结

通过上述数据分析,我们可以得出如下结论:(1)过去15年普通本专科教育规模总体呈逐年增长态势,平均每年增长4.7%。如果剔除2019年和2020年高职扩招政策影响,前13年平均每年增长4.2%。我国高等教育发展已进入普及化阶段,即已处于招生比较充分的相对高位阶段。(2)过去15年普通本专科招生规模基本呈增幅趋小的趋势。普通本科招生规模增长,2007年为11.5%,2020年降到2.5%。专科招生规模增长,除去2019年、2020年扩招出现大幅度增长外,前13年均呈小幅波动性增长,其中2007年、2010年、2012年、2016年表现为负增长。(3)过去15年普通本专科教育规模持续增长,但区域差异比较大,黑龙江、四川、陕西等一些省份在不少年度完成招生计划比较困难。东北区域、西南区域及泛渤海湾区域毕业生就业率在不少年份比较低。

为此,从需求侧来看,我国高等教育已经出现了规模过大的苗头,导致一些经济较为落后区域就业率较低、招生报到率较低的状况。尽管从全国范围还没有大面积出现招生就业困难局面,但对此必须保持足够的谨慎与警惕。目前,我国正处于普及化初级阶段,之后还要往中级阶段、高级阶段发展,因此要从高等教育进程、速度、增量、存量几个方面综合考虑,根据人口变化、经济发展等情况,高水平、高质量实现高等教育供需的平衡。

(二)2021至2035年中国高等教育发展规模测算

1.2020年学前至大学各年级在校生规模

为便于对未来15年高等教育发展规模进行分析,本研究首先梳理出了2020年全国学前段至大学段在校生规模数据表,即表7。

表7 2020年学前至大学各年级在校生规模

2.2021至2035年全国普通本专科招生数及在校生数预测

依照相关升学转换值,对相应的2021-2035各年份大学招生数据和在校生数据进行推算。对幼升小数据,本研究采用2020年大班幼儿园学生数据乘95%作为入小学数据(从以往数据看,幼儿园大班学生入园率比较高,学生规模一般比小学一年级学生数略高些),2020年幼儿园中班、小班数据与实际出生人口存在一定出入,为此,本研究采用了对应年份2016年、2017年出生人口数,根据以往实际数据增加了120万人的修正差(主要考虑是一部分出生人口上报户口滞后)。对初升高,经查对2017至2019年数据,全国初中毕业生进入高中的升学率分别为94.9%、95.2%、94.5%,本研究取97%作为换算升学率的上限。升入普通高中和中职学校的比例,按照近10年全国大体稳定的比例,本研究按6:4作为上限进行了推算。高中生升大学的比例,根据近三年的普通高中毕业生的升学率分别为89.8%、92.5%、94.4%,中职毕业生升学率分别为13.8%、16.6%、20.4%,综合考虑现实情况和发展趋势,本研究按中职毕业生升学率设定为35%逐渐增长至45%,普通高中升学率按固定值93%,以此进行测算。关于普通本专科招生比例,根据专科招生逐年增长的发展趋势,从2024年开始专科招生规模预计略超过本科,本科与专科招生比大致按4.6∶5.4测算。

以表7、表8为基础,通过上述一系列转换值换算,推算出2021年至2035年全国本专科招生数和在校生规模,即表9。如2021年本专科在校生数为:2018-2021年本科生招生数+2019-2021年专科生招生数,以此类推。

表8 2016-2020年全国高中段毕业生升学情况

表9 2021-2035年全国普通本专科招生、在校生情况

必须指出,上述推算未考虑两种情况:一是义务教育阶段的辍学学生。根据2020年全国教育事业统计公报,义务教育巩固率为95.2%,即有4.8%的学生中途辍学。二是残疾儿童在校生数。根据《2019年全国教育事业发展简明统计分析》,从学前教育到高中段教育,全国残疾儿童在校生数为794612人,从实际情况看,残疾学生升学会比较困难,升学率会低于普通学生。

3.小结

根据以上测算,我们可以看到如下几点。(1)从2021至2035年,除个别年份外,我国普通高校本专科在校生规模总体还会继续扩大,但增幅会比过去15年明显要小。而且,增长明显有两个低谷,一个是在2022-2023年,还有一个是在2033年及以后。(2)从2021至2035年,我国普通高校本专科招生规模和在校生规模年度之间增幅会较前15年波动更为明显,招生规模和在校生规模最大年份分别出现在2034年、2035年。从表格可知, 2033年将是高等教育规模发展的拐点年,招生数与在校生数出现萎缩,并在接下来的年份中保持相对稳定。可以预见,2035年以后,我国高等教育将会越来越明显地感受到生源人数减少的压力,一些地区和一些办学水平不高的高校将会不可避免地发生高等教育资源过剩的问题。(3)在未来15年的推算数据中,由于没有剔除成人教育、出国留学教育等因素,表中各年度招生数和在校生规模数会比实际数高一些,即测算的数据规模高于将来年度的本专科实际招生数和在校生数。(4)未来15年的时间跨度相对比较长,其中政策性变动、管理规则变动现在很难完全预测到,尤其是推算中使用的初升高换算比率和高中段毕业生升学率,受政策性影响会发生变动,进而对整个高等教育发展规模产生影响。

在高等教育供需研究中,一些学者构建了众多模型进行预测,但都需要确定增长率作为调节系数,以此计算高等教育规模数。在此,我们则依据已经统计的人口数,再按实际可以预测的入学率进行测算,以此倒推出每年的增长率。这样,对未来高等教育规模及增长率提供了更为准确的计算方法与口径,一定程度上避免数据陷阱与自说自话。

三、 未来15年把控高等教育规模发展的建议

通过对2006至2020年高等教育发展规模的实际分析,对2021至2035年高等教育发展规模的推测,着眼于从需求侧角度把握高等教育发展规模与速度,促使高等教育规模发展得有序和协调,从本研究结论角度对未来15年把控我国高等教育规模发展提出以下建议。

(一)强化高等教育发展供给与需求相对平衡的意识

长期以来,由于我国高等教育发展规模较小,无法满足人民群众对上大学的需求,我们普遍重视的是增加高等教育资源供给,包括新建更多的学校、不断扩大学校招生规模等。但面向教育现代化,并考虑到出生人口下降等问题,这样的发展模式应当改变。我国的高等教育规模已经较大,尽管一个时期规模还会扩大,但扩大的需求空间将会越来越小。到2035年以后,规模需求极有可能会出现逆转。现实情况是,一方面,高等教育规模发展总体上还不能满足经济社会发展需求;另一方面,地域性的、结构性的供大于求已经开始出现。其中重要原因是对实际的需求情况关注不够。为此,汲取日本和我国台湾地区高等教育资源配置一度出现较严重过剩的问题,从现在起,我们就应该高度注重加强需求侧方面的分析,密切关注人口,尤其是适龄大学学习人口的变化和学生就业的变化。前者是生源限制因素,后者是经济和社会发展限制因素。兼顾两者变化,带着前瞻性眼光,合理确定全国及地方高等教育发展规模。

(二)高等教育规模要与招生计划完成、就业状况统筹考虑

面向未来,我国高等教育既要注重全国发展规模的总体把控,也要注重区域高等教育布局统筹优化。国家下达招生计划应把以往招生计划完成情况、毕业生就业状况作为重要因素,避免与劳动力市场需求发生结构性错位。我国幅员辽阔,各地人口情况、经济社会发展情况和举办高等教育的条件差异很大,用一把尺子衡量各个不同的区域不科学,也不具备实际操作性。如前所述,我国黑龙江、四川、陕西等一些省份在不少年度招生计划完成比较困难,东北区域、西南区域及泛渤海湾区域毕业生就业率在不少年份比较低。为此,对西部以及中部等一些高等教育发展相对规模较小、水平较低、高考录取率低的地区,考虑到这些地区引进人才困难,需要加强自身人才培养。国家应出台政策,有计划地帮助扶持这些地区发展高等教育,同时注重宏观规模控制,对一些持续人口减少、高校招生日益困难的地区,以及学生就业率长期偏低的高校和专业,要有针对性地控制新增学校,缩小相关学校和专业的招生规模,协调不同地区、不同类型高等教育发展规模。

(三)适当压缩普通民办高校、高职院校规模

面对未来高等教育供需形势变化和人口增长下降、生源增长趋缓、毕业生就业压力增大等问题,最容易受到影响的是普通民办高校和高职院校,特别是布局在大城市以外和处于经济社会发展落后地区的民办高校和高职院校。对此,应未雨绸缪,提前深入研究应对办法。对普通民办高校,应积极帮助和引导举办者增强投资办学能力,提高举办者投资办学的经济实力。对适应不了办学投入需要的举办者,应通过改革思路,引导其或与有实力的投资者合作办学,或将办学权让渡给有实力的投资者。对高职院校,重点是拓宽高职学生的升学通道,完善升学立交桥,增强高职院校的吸引力和人才培养质量。同时,选择一些有条件的高职院校,探索发展本科职业教育。高等教育过剩,率先在民办高职院校中反映出来,这从台湾地区已经得到充分证明,因此特别要关注民办高职院校的办学条件与水平,提高人均教育资源拥有率,增强人才培养的社会适应能力与就业竞争力。

(四)高等教育投入要与高等教育规模相协调

这些年来,通过不断增加高等教育投入,我国高等院校办学条件大为改善,一些院校在某些方面硬件条件已经远超国外高水平院校,但与学生规模扩大相对照,高等院校整体办学条件与国家普通本专科学校设置要求还有较大差距,相当部分学校硬件条件未达到国家设置要求。尽管本研究没有对生均教学建筑面积、教学仪器设备值、公用经费等进行对比分析,但通过考察走访,我们发现部分省份一些高校基础较为薄弱,学校投入与发展速度不匹配,办学资源严重不足,影响内涵发展。因此,不容回避,今后一个时期,还需增加高等院校硬件条件建设投入,但这个投入应与全国高等教育发展规模、地方高等教育发展规模及布局进行有机衔接。首先,是满足学生培养需要,补教学条件的短板,尤其是加大地方急需、办学条件还比较差的学校的硬件建设投入,重点是加强学校实验室、实训室建设。其次,还要注重软条件的建设,尤其是切实加强教师队伍建设,加大人才引进和教师培训力度,不断增加教师收入,提升教师的育人水平,进而使教育投入与把控高等教育发展规模相一致、相促进。

(五)高等教育发展要与基础教育相衔接

目前来看,高等教育招生规模与在校生数一定程度上取决于基础教育分流情况,普通高中与职业高中毕业生通常参加不同的高考升学考试。因此,初中毕业生升学考试进行高度筛选与分流的政策是一个十分重要的问题,这一问题既取决于提高中华民族人口素质的总体要求,也取决于社会经济发展对不同规格人才的要求,同时与技术技能人才的社会地位、经济地位等密不可分。当下,高等教育对“双一流高校”的重点扶植与基础教育优质均衡的政策要求相悖,高等教育与基础之间的政策张力是断裂的、抵牾的。为此,确定未来高等教育发展规模,必须统筹基础教育发展状况,不能把普通高中与本科教育、职业高中与专科教育作为简单对应关系,使得社会较低阶层与优质高等教育资源渐行渐远。本研究预设的6:4的普职比、93%的普高上学率与35%-45%的职高入学率,只是基于现状的理论与政策假设,在今后的实际政策设计与实施中,有待于进一步填补普职鸿沟,构建更为公平的教育体系,为共同富裕贡献教育力量。