高标准农田建设在兰州新区秦川园区应用的探讨

张晓慧

(杭州水利水电勘测设计院有限公司兰州分公司,甘肃 兰州 730000)

绪言

自2017年以来,兰州新区秦川园区建成高标准农田共计3808hm2,涉及秦川镇段家川村、铧尖村、保家窑村、东川村、六墩村、上华家井村、胜利村、石门沟村、五道岘村、小横路村、新园村、薛家铺村、榆川村、源太村、振兴村、五墩村等16个村。但由于当时资金限制,建设标准较低,多以土地平整、灌溉与排水、农田输配电、田间道路、农田防护与生态环境保持工程、辅助工程等高标准农田措施中的1项或2项为主,导致现状高标准农田建设存在短板,不再适宜秦川园区农业进一步发展的趋势,阻碍了秦川园区农业发展步伐。

1 现状高标准农田建设存在的问题

1.1 沙坝、沙坑阻碍农业现代化进程

20世纪70—80年代区域耕地原为旱地,地力差,当地村民为保墒,在区内挖沙坑取沙覆盖地块发展旱沙地农业,造成区内大小不等的沙坑遍布,分割地块;随着20世纪90年代引大入秦工程的实施,秦王川旱沙地发展为水浇地,当地村民将田面砂石揭起,堆放在条田中间,从而形成了一道道沙坝,沙坝高1.5~2.5m,顶宽2.5m左右,底宽5m左右,占用耕地,造成耕地有效利用面积减小、分割田块。因此,历史遗留的沙坝、沙坑造成田块总体布局不合理,影响机械化作业、规模化经营。

1.2 现状田块偏小,不利于机械化作业

区内部分区域已实施土地平整,地块以现状田块(长50~10m,宽40~60m)为主,平整度高,方便水流在田块中推进,适用于传统渠灌,但灌溉水利用系数低,机械化生产作业机械周转次数多,部分拐角机械难以到达。

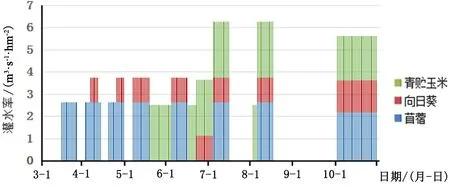

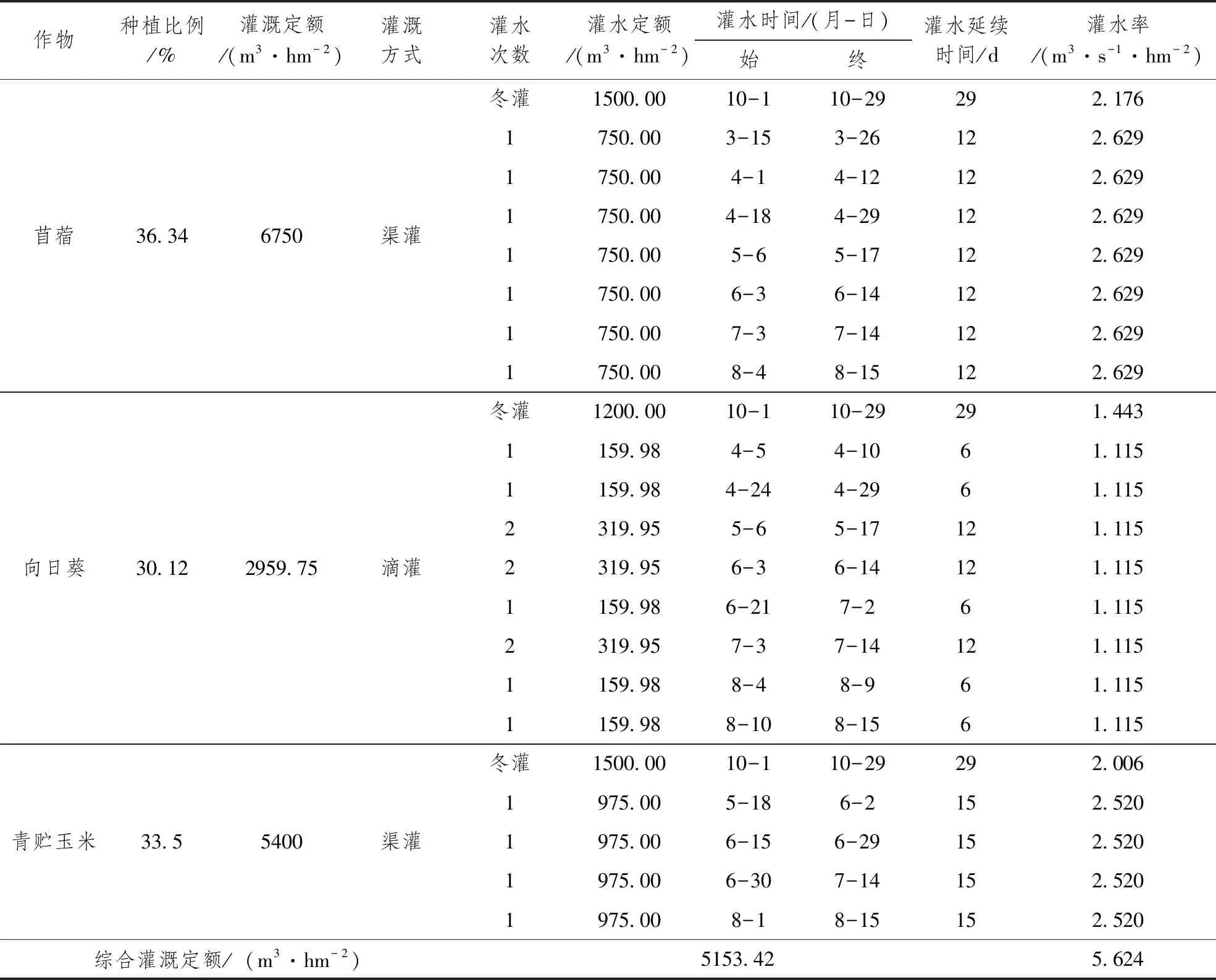

1.3 水资源短缺严重

区内水资源短缺,自产水资源极其匮乏,主要以外调水为主。灌溉水源为引大入秦工程调入的大通河水,区内东二干渠现状最大过流能力在总分水闸分水口处为20m3·s-1,经多年建设,目前项目区渠灌面积2660hm2,占灌溉面积的68.94%;滴灌面积1149hm2,占灌溉面积的30.12%。项目区内仍有近多一半的渠灌,现状净灌溉定额5153.42m3·hm-2,灌水率5.624m3·s-1·hm-2,田间至支渠部分综合灌溉水利用系数0.7,较低,输水损失大,水资源浪费严重。现状灌溉制度及灌水率图见表1和图1。根据引大入秦管理局提供数据推算项目区可供水量共计2468.28万m3,需水量2803.58万m3,缺水达335.29万m3,缺水率11.96%。项目区水资源严重短缺,供需矛盾突出,但现状仍以渠灌为主,灌溉水利用系数低,急需改变灌溉方式解决水资源短缺难题,突破制约着农业发展的瓶颈。

图1 项目区现状灌水率图

表1 现状水平年(2020年)灌溉制度表

1.4 干旱少雨、土壤透水强

秦川园区属典型的大陆性气候,气候干燥,降水量少,蒸发强烈,温差大,多风沙,日照时间长,无霜期短,多年平均降水量290.2mm,蒸发量1879.7mm。此外,土壤主要为黄土母质或淡灰钙土下残存的钙积层,腐殖质缺乏,有机质含量低,土壤保水保肥能力差,透水性强,导致作物需水量大,渗漏损失大,产出率低,经济效益较低。

1.5 耕地质量较低、农业效益低

根据秦川园区测土配方监测,区内土壤养分偏低,土壤理化性状较差,监测点分区单元见图2。

图2 监测点分区单元图

1.5.1 主要养分

1.5.1.1 有机质

秦川园区评价区域有机质平均含量16.80g·kg-1,耕层土壤有机质含量在甘肃省养分分级中均属于三级居中水平。因此,耕层土壤有机质还有待进一步提升,具体提升措施根据不同改良提升区域确定。

1.5.1.2 全氮

秦川园区评价区域全氮平均含量0.80g·kg-1,耕层土壤全氮含量在甘肃省养分分级中均属于四级水平,耕层土壤全氮含量低,应通过提高土壤有机质含量、增施氮肥来重点提升。

1.5.1.3 有效磷

秦川园区评价区域有效磷平均含量26.00mg·kg-1,耕层土壤有效磷含量在甘肃省养分分级中属于二级水平。耕层土壤有效磷应针对不同的区域采取相应的提升措施。

1.5.1.4 速效钾

秦川园区评价区域速效钾平均含量257mg·kg-1,耕层土壤速效钾含量在甘肃省养分分级中属于一级丰富水平,耕层土壤速效钾应主要采取巩固措施,通过其他土壤改良技术,进一步促进钾肥分解和转化,稳定和提高耕层土壤速效钾含量。

1.5.2 主要土壤理化性状

1.5.2.1 pH

秦川园区评价区域pH值平均为8.33。可见评价区域内为碱性土壤。也要通过相应措施,进一步优化土壤酸碱环境,达到改良耕层土壤理化性状的目的。

1.5.2.2土壤容重

秦川园区评价区域耕层土壤容重平均值为1.45g·cm-3。土壤容重值偏大,应采取相应措施,改善土壤疏松度,进一步优化改良土壤结构和通透性,适当降低当前土壤容重值。

1.5.2.3 质地构型和耕层质地

秦川园区评价区域内耕地土壤以灰钙土为主,在长期的耕作活动下,其特点的是质地构型为上松下紧型,耕层质地为轻壤或砂壤,质地构型和耕层质地总体是适宜农作物生长。质地构型和耕层质地与成土母质有直接关系,是在长期的成土发育和人为耕作活动的作用下共同形成的,有相对的稳定性,要从根本上进行改良十分困难。但轻壤或砂壤土容易漏水漏肥,土壤通透性不良,可以通过调整种植结构、使用土壤调理剂、优化施肥等措施进行调节。

1.5.2.4 障碍因素

评价区域内主要是因为长期灌溉、地下水位升高、水中的各种盐类残留于土壤表面及土体,土壤即因水溶性盐类日益增多而盐化成为盐土或被盐化了的灰钙土,土壤表现出盐碱化,形成了类似砂田氯化物—硫酸盐盐化灰钙土和硫酸盐—氯化物旱盐土。因此,针对土壤盐碱化地块,提出具体的盐碱化改良方案。

1.6 农业信息化建设基本缺失

区内农业信息化基本空白,只有少数泵站配套自动计量水表等,其余均为人工控制与计量,田间灌溉采用人工操作水闸启闭、人工计量读数,无任何自动控制与计量设施。

2 园区农业发展趋势

秦川园区2018年以前农业种植以家庭为单位,为传统的劳动力密集型小农经济。近2a,随着农村青壮劳动力向大城市的迁移,导致田地荒芜,种植公司随之介入,流转区内土地,用于大面积单一作物的种植,以种植向日葵、苜蓿、马铃薯为主。根据走访调研,由于沙坝、沙坑限制,现状田块小,机械化作业难度大、耗时长,造成成本增加;灌溉以传统渠灌为主,耗水量大,人工灌溉成本高,管理难度大,管理费用高,导致公司种植成本较高,经济效益不佳。因此,种植公司对种植区内田块连通、大的田块单元、节水灌溉方式、信息化控制需求强烈。

3 园区高标农田建设的目标

3.1 规划原则

3.1.1 统筹规划,合理布局

以粮食生产功能区、现代农业产业园为重点开展高标准农田建设,紧扣乡村振兴战略行动计划,充分衔接土地利用、村镇建设、农田水利、农业产业等相关规划,与村庄建设、产业发展、生态宜居统筹谋划、同步推进。

3.1.2 因地制宜,注重实效

根据地形地貌、资源环境区域差异,以及不同区域主要作物、耕作制度、基础条件、障碍因素,按照“缺什么,补什么”的原则,将项目区实现信息化和“高标准”的最后一块短板补齐。

3.1.3先易后难,集中连片

优先选择耕地肥沃、群众积极性高、交通便捷、施工条件好,集中连片、具备整村整镇建设高标准农田的区域。

3.1.4 因物制宜,分类施策

按照现状各片区种植作物情况,结合区域发展的规划方向,对种植作物进行整体布局。农业发展的命脉是水,水浇得好,作物才能长得好。因此需要根据不同类型的作物,配套不同类型的灌溉措施,在提高灌溉水利用效率的同时,通过配套的水肥一体化设施,精准灌溉施肥,提高农产品产量和质量。

3.1.5 尊重意愿,节约资源

以农村集体经济组织和农民为主体,促进耕地集约化利用,数量、质量、生态相统一,充分尊重农民及种植户意愿,切实保障农民的知情权、参与权和受益权。

3.1.6 建管并重,高效运行

遵循“谁受益、谁管护,谁使用、谁管护”的原则,明确管护主体和责任,落实管护经费,细化管护措施,实现高标准农田建成后长期高效利用。

3.2 建设目标

根据区域自然资源特点、社会经济发展水平、土地利用状况,采取“田、土、水、路、林、技、管”综合整治措施,坚持数量、质量、生态并重,促进基本农田数量稳定,质量提高、景观优化、生态良好,改善农业生产条件和生态环境,以大的平整单元提高田块连通率、促进机械化、提高区域内水资源利用效率、解决缺水难题,引领园区建设现代化节水农业。建成3808hm2地块连通、节水灌溉设施覆盖、农电设施配套、自动化控制的高标准农田。

4 主要治理措施

4.1 土地平整工程

针对2017—2020年期间实施的高标准农田建设区域存在沙坝、田埂大、沙坑多、土地平整度低等问题,进行沙坝削平、沙坑填埋夯实、客土拉运铺垫、推平田埂等治理沙坝、沙坑,增加耕地,实现项目区土地连片及有效利用;现状未实施过土地平整项目的区域,对布局不合理、分布较为凌乱的田块进行土地平整,平整为大条田,对边角零碎田块进行合并。土地平整工程设计思路以大的平整单元为基础,满足农村土地正常承包流转运行,平整单元以田间道路和田坎为分界线划分。因地制宜的配套灌溉设施,确保田块内局部起伏高差满足灌水均匀要求。区内沙坝(坑)既占用耕地,又不方便车辆运输及农业机械化作业,影响田块集中连片,影响农业生产,为有效利用土地,合理布局工程,设计根据地形条件及现场实地踏勘测量,对区内沙坝进行削平处理,所取沙量用于填埋区内沙坑。沙坝清理后应做一定的平整,使平整后的沙坝清理区域与原沙坝两侧耕地平顺衔接,保证田间整齐美观,禁止出现台、埂、坑洼不平等情况;沙坑治理完成后应与周围耕地处于同一平面。

4.2 土壤改良工程

为提高耕地质量,对区内进行土壤改良。根据项目区测土配方,在对项目区现状土质分析的基础上,采取增施商品有机肥、养分提升22-12-8、15-15-15、土壤调理剂(复合微生物肥、松土型、盐碱立克)、微量元素肥等改良剂,同时进行机械深松的措施。测算共增施各类改良剂1043.46t,保持施度均匀,防止肥料集中烧苗。机械深松的目的是疏松土壤,打破犁底层,增强雨水入渗速度和数量,减少径流,减少水分蒸发损失。通过深松,使有机肥快速、全面的与土壤耕作层融合,增加土壤养分;可使耕作层疏松绵软、结构良好、活土层、土壤肥沃,提高土壤蓄水保墒能力,促进土壤熟化,加速养分的分解和积累;为作物生长提供深厚的耕作层,机械深松厚度为30cm。且机械深松是只松土、不翻土,作业后使耕层土壤不乱,动土量小,特别适合于土层浅、不宜耕翻作业的土壤。

4.3 灌溉工程

规划灌溉方式为管灌、喷灌、滴灌,包括新建和改建2类。针对区内各片现状灌溉方式,因地制宜,按照不同区域水利配套设施现状配套提升水利设施。对新建片区,按照“新建/改建调蓄沉沙池、泵站、输配水管网”实施喷灌等高效节水灌溉,并配套施肥设施;对已建管灌灌溉区域,依据项目区作物种植情况、灌溉系统运行情况等按照各个片区实际情况配套“调蓄水池、泵站、输配水管网,或泵站、输配水管网”,调整灌溉设施及灌溉方式,并配套施肥设施。

4.4 农田输配电工程

区内有10kV高压输电线路经过,可为建设提供充足的电力保障。各个灌溉片供电电源通过从附近10kV架空线T接,架设10kV输电线引至每个水源工程的终端杆,通过杆上变压器降压来满足项目供电负荷。首部泵站根据实际配套农电设施。

4.5 自动及信息化工程

高标准智能灌溉系统主要包括自动化测控体系和信息化管理平台,其中自动化测控体系主要包括首部自动化监控系统、分水口自动化监控系统、田间自动化监控系统、田间灌溉决策采集系统、通讯网络系统、管理中心等建设内容;信息化管理平台包括数据资源、业务支撑平台、业务应用系统等建设内容,使项目区依托智慧灌溉、智慧农业科技手段支持,实现水资源合理调度和灌溉系统的优化调度,进行合理灌溉、科学用水、提高灌溉效益。