乌龙茶可调幅仿手工摇青装置研制与工艺参数研究

卞贤炳,吴敏,贾江鸣,2,董春旺,张晨安,赵润茂,2,陈建能,2,王金双

乌龙茶可调幅仿手工摇青装置研制与工艺参数研究

卞贤炳1,吴敏1,贾江鸣1,2,董春旺3*,张晨安1,赵润茂1,2,陈建能1,2*,王金双4

1. 浙江理工大学机械与自动控制学院,浙江 杭州 310018;2. 浙江省种植装备技术重点实验室,浙江 杭州 310018;3. 中国农业科学院茶叶研究所,浙江 杭州 310008;4. 浙江省农作物收获装备技术重点实验室,浙江 金华 321000

为助推乌龙茶的大规模标准化加工,提高摇青机械的摇青质量和效率,增进装备的适用范围,设计了可调幅仿手工摇青机构和单输入多输出的动力传输机构,建立了该可调幅摇青机构的运动学分析模型,利用MATLAB软件仿真得到球形筛的空间运动轨迹。在此基础上,对研制的摇青样机进行了乌龙茶摇青2因素4水平的多指标正交试验。采用综合评分法将多指标转化成单一指标,并通过正交检验分析得到较优工艺参数。在较优工艺参数下的乌龙茶摇青适度率为84.10%,失水率为33.63%,综合评分达到传统手工摇青的97.75%。试验结果表明,设计的可调幅仿手工摇青机作业有效,在相关工艺参数得到匹配的基础上,可适用于不同季节、不同嫩度鲜叶的规模化和标准化机械摇青;同时也为茶叶加工领域的相关工艺参数研究提供了一种新的解决思路。

乌龙茶;摇青;可调幅;正交试验;工艺参数

乌龙茶也称为青茶或半发酵茶,主产于我国的闽、粤、台三省[1],凭借其独特的风味品质备受消费者青睐。乌龙茶的制作工艺融合了绿茶和红茶的制法,其品质既有红茶的醇厚,又有绿茶的清香,同时兼具天然花果香气[2]。乌龙茶的加工工艺中摇青工艺是形成乌龙茶特有香气和滋味的关键工序,也是最费时的工序[3],而“走水”是摇青的主要目的之一,从叶梗到叶面走水,叶中多酚类物质在酶的作用下逐渐氧化,形成乌龙茶特有的兰花香和绿叶红镶边的外观品质。

传统的手工摇青依靠人力托起筛盘并做旋转运动,使鲜叶在筛面上往复旋转跳动[4],摩擦充分效果好,但是劳动强度大、费时费力,也会因工人体力、熟练度和经验的不同,造成摇青后的茶叶品质不均,因此仅适合于小批量的高端茶加工,难以用于乌龙茶的大批量生产。目前市场上出现的机械摇青设备主要分为滚筒式和仿水筛式两种。滚筒式摇青机[5],通过机械传动带动滚筒内部的茶叶做平面二维运动,茶叶摩擦不充分,仅适合做批量摇青的大宗茶;陈加友等[6]针对机械滚筒摇青机进出料不便的问题,设计了一款可调角度自动摇青机,虽然实现了滚筒角度可调,提高了进料速度和出料速度,但是茶叶在滚筒内的总体运动依旧为二维平面运动,茶叶翻转效果一般、摇青效果不佳。针对滚筒摇青机的不足,市场上出现了仿水筛式摇青机[7],依靠空间运动副的联动,使茶叶在筛盘面上做稳定的三维运动,虽较好地模拟了手工摇青的运动,但其所设计的筛盘角度固定,机械化的运动方式难以满足不同嫩度茶叶的差异化摇青要求,且大多采用单一的平面型筛盘,单次可盛放和加工茶叶的数量较少。针对乌龙茶摇青工艺,目前已有部分学者展开了相关研究。张方舟等[8]和游小妹[9]针对综合做青机的做青方式,提出了摇青程度需根据不同乌龙茶品种实施“看青做青”的工艺要求;高进忠等[10]以同一茶园、同一批次的铁观音鲜叶为原料,探析了不同摇青次数对茶叶品质的影响,通过成品茶样品的生化差异检测及感官审评,认为摇青4次后的成品茶综合品质最优;郑鹏程等[11]以同品种同嫩度鲜叶为原料,通过GC-MS检测和感官评定,探讨了在不同季节下,摇青次数对乌龙茶香气品质的影响,认为适当增加春、秋季乌龙茶的摇青次数可以较好提升茶叶品质;金心怡[12]研究初步认为,合理的摇青力作用机制有利于适度破坏鲜叶细胞组织、提升摇青叶能量水平,促进乌龙茶特有香醇品质的形成。因此,针对不同的摇青方式,需结合鲜叶的状态,采取不同的工艺形式。

针对目前乌龙茶机械化摇青装备摇青效果不佳、适用性低以及相关工艺参数匹配困难,难以满足乌龙茶大规模标准化加工要求等现状,本研究设计了一类可实现球形筛倾角快速调节的调幅摇青机构和一套基于同步带轮传动的单输入多输出的动力传输机构,在对摇青机构进行运动学分析的基础上研制了可调幅的仿手工摇青机样机,并开展了乌龙茶摇青工艺参数研究,采用不同球形筛倾角与转速的参数组合进行正交试验,获得该装置摇青作业的较优工艺参数。在满足不同嫩度茶叶差异化摇青需求的基础上,为助推乌龙茶产业提质增效提供了一种新装备和一种新的工艺参数研究思路。

1 乌龙茶可调幅仿手工摇青试验台的设计与研制

1.1 总体方案设计

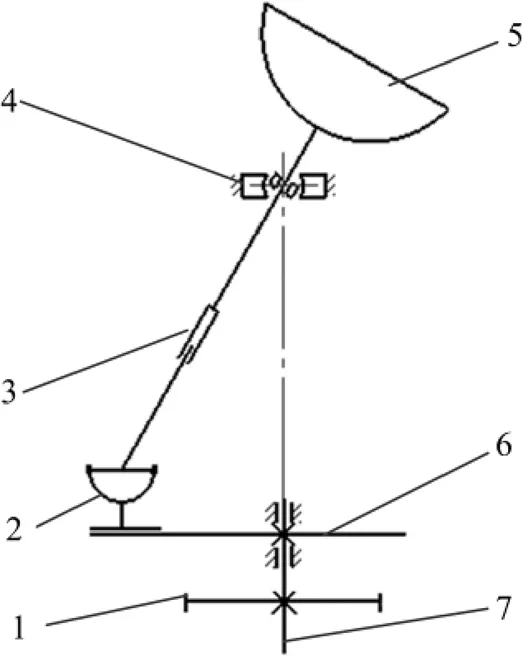

为了满足不同嫩度和不同数量鲜叶的摇青需求,使被加工后的鲜叶达到最接近乌龙茶手工摇青的效果,需对摇青机的关键结构提出创新设计。针对目前仿手工摇青机筛盘倾角固定不可调的问题,本研究设计了一套可调幅摇青机构,方案简图如图1所示。在机架上安装有空间转动副,其转动中心与偏心轮转动中心同轴设置,动力源从机构底部输入并驱动同轴偏心轮转动,在偏心轮上方安装有万向节,滑动副杆件穿过空间转动副,一端与万向节固连,另一端安装有球形筛。其中,万向节在偏心轮上的位置沿偏心轮径向可调,调整时,滑动副杆件长度可自适应改变,进而实现球形筛倾角的变换。

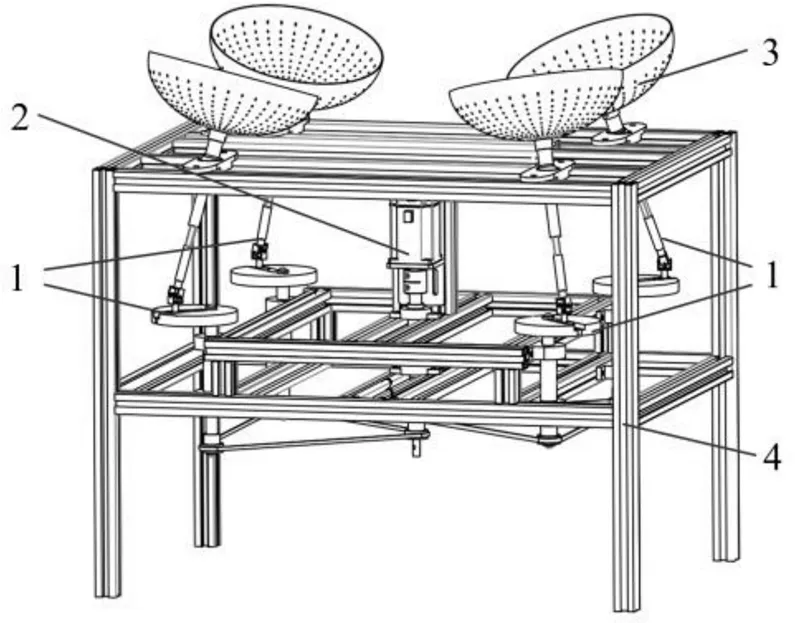

为提高装置摇青作业时的平衡性及加工效率,如图2所示,整机采用了多套可调幅摇青机构圆周布置的结构,在中心设有主动力源,依靠传动机构实现对各摇青子系统单输入多输出的动力分配。

1.2 可调幅摇青机构的研究

1.2.1 可调幅摇青机构的结构设计

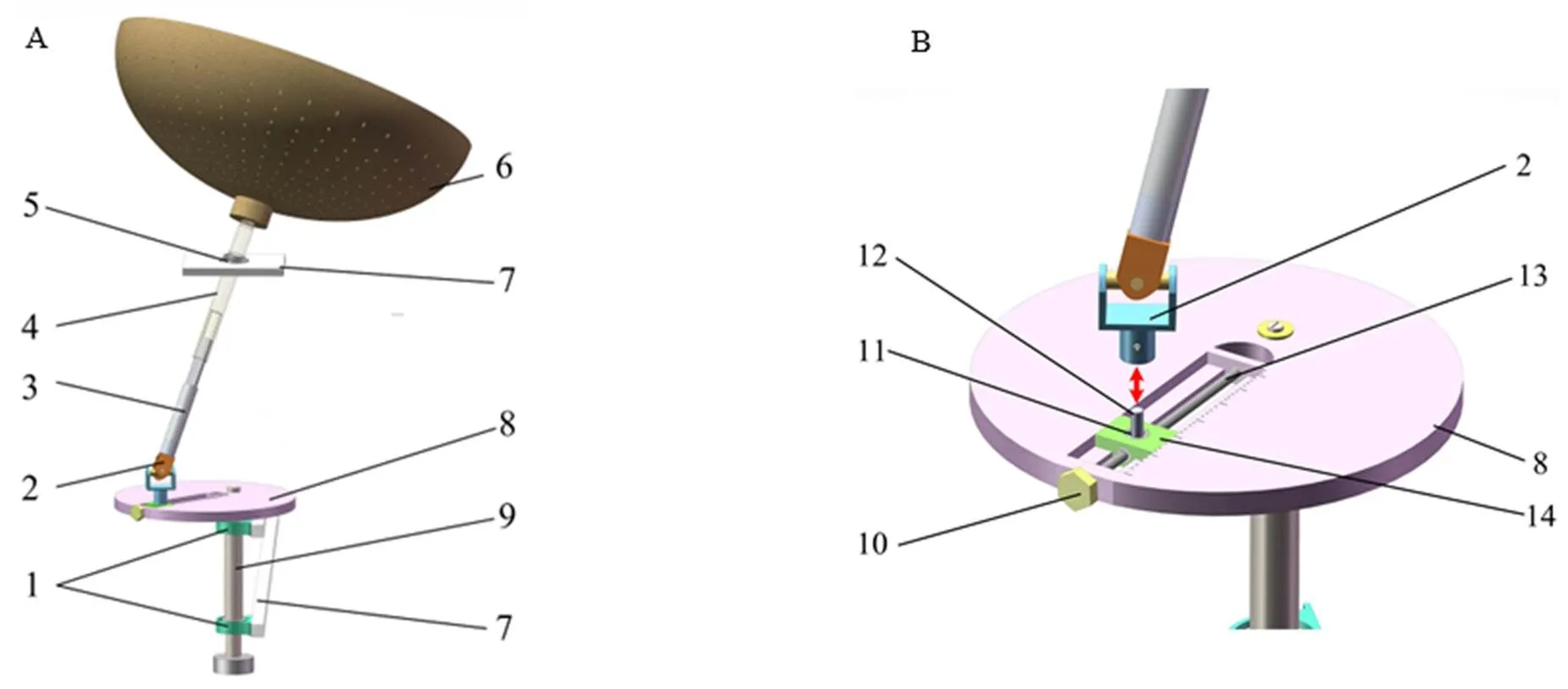

图3-A为设计的可调幅摇青机构三维图,滑动副杆件采用方轴支杆与方孔支杆嵌套的结构,传动轴通过一对带座轴承布置在机架上,在其转动中心轴线上方固定安装有一个具有空间转动副的向心关节轴承。由于梯形丝杆制造方便、成本低,且具有一定的自锁性[13],为实现球形筛倾角的快速准确调节及其运动时倾角的稳定,在偏心轮上布置有梯形丝杠螺母副及角度刻度线;如图3-B所示,螺母滑块内部套有滚动轴承,轴承内圈通过销轴与万向节轴叉固连,球形筛在偏心轮带动下绕转轴轴线做旋转锥面运动。当转动调幅旋钮时,可化旋钮的转动为螺母滑块的往复直线运动,在此过程中,方孔支杆在方轴支杆上的位置可自适应改变,实现了球形筛倾角的调节。

注:1-动力源,2-万向节,3-滑动副,4-空间转动副,5-球形筛,6-偏心轮,7-传动轴

注:1-可调幅摇青机构,2-主动力源,3-球形筛,4-机架

1.2.2 摇青机构运动学模型的建立

图4为本研究所设计的摇青机构关键部分的运动简图,仅考虑球形筛倾角调节完毕并保持不变的情况。图中点为前述万向节十字轴的几何中心;点为的传动轴轴线和与点共面的水平面的交点;点为关节轴承的转动中心;点为球形筛的中心最深点;点为球形筛最大直径平面上的中心点,、、、四点共线。以为原点,建立该机构的空间直角坐标系。

注:A为可调幅摇青机构三维图;B为调幅组件拆分示意图。1-带座轴承,2-万向节,3-方轴支杆,4-方孔支杆,5-向心关节轴承,6-球形筛,7-机架,8-偏心轮,9-传动轴,10-调幅旋钮,11-滚动轴承,12-销轴,13-梯形丝杆,14-螺母滑块

图4 摇青机构运动简图

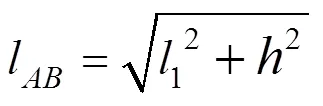

和的长度在调节完球形筛的倾角后保持不变,假设在外部动力的驱动下,点绕原点以角速度匀速转动,直线的姿态不断变化。转角与时间的关系为,令杆长为1,杆长为2,根据封闭空间,建立杆件的封闭矢量方程:

l+l+l=0··························(1)

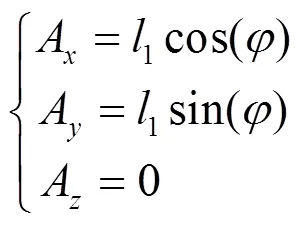

点在面上运动,因此其在空间直角坐标系下的坐标可表示为:

设点的坐标为(0,0,),则向量l可表示为:

l=l-l=(–A,–A,) ·············(3)

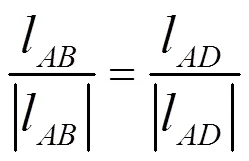

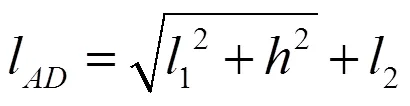

直线与直线共线,故有:

其中:

由式(4),AD可表示为:

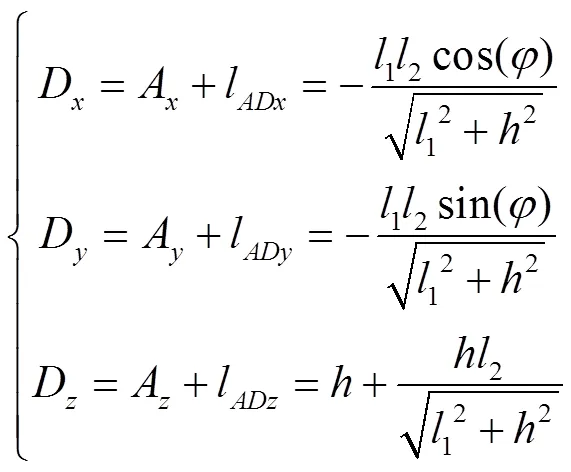

由式(1)并结合l=l+l可得到点的坐标表达式如下:

由,将式(9)进一步对求导可得点的速度表达式如下:

由式(10)可知,随着时间的变化,球形筛最大直径平面上的中心点包括与之共线的中心最深点均做周期性变速运动,为进一步探究球形筛其他位置的运动情况,可将球形筛视为刚体,其上的任意一点的位置坐标可结合以上方法并利用旋转矩阵求解得出。随机选取球形筛上三点、、,给定初始杆长条件,并预设点绕点旋转的角速度为2π rad·s-1,通过MATLAB软件编写机构运动学模型,可仿真得到机构一个运动周期内各目标点的运动轨迹如图5所示。由点的运动轨迹并结合式(10)分析可知,点和与之共线的点均做周期性变速的平面圆周运动;图中、、三点各自的运动轨迹呈一条完整包络的空间曲线。

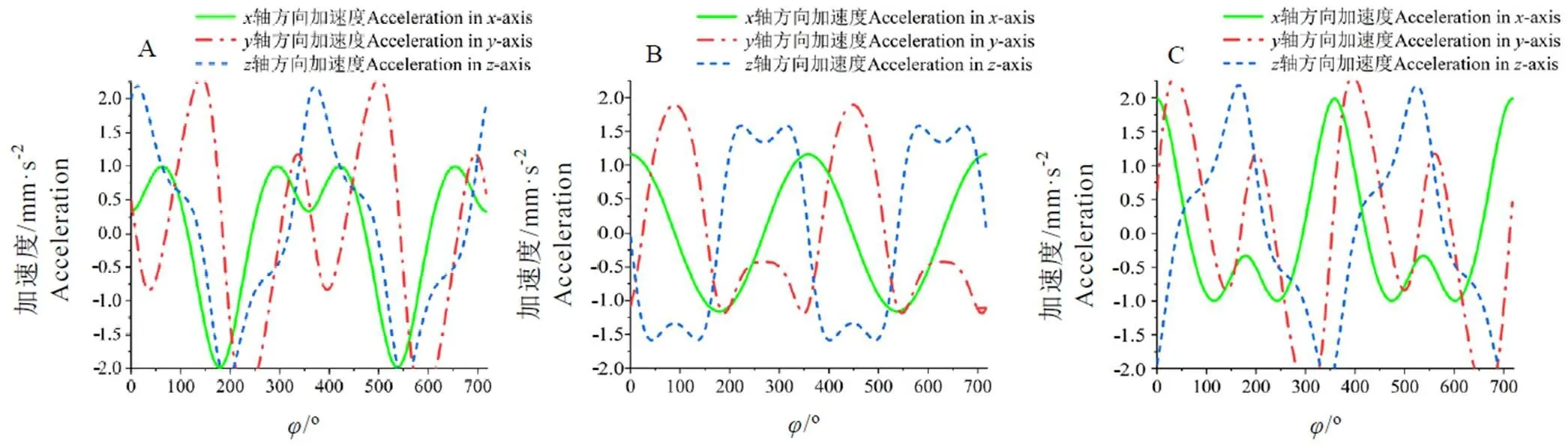

通过MATLAB软件进一步求解、、三点的加速度,利用Origin软件绘制得到各点在2个完整运动周期内沿各坐标轴方向的加速度变化曲线(图6)。图6可知,球形筛上、、三点的运动为周期性变加速运动,结合各点的空间运动轨迹,表明在外部动力的驱动下,球形筛整体绕中心轴线做旋转锥面运动的同时,筛面上除中心最深点外的其他位置点均做三维变加速运动。此类运动方式通过动力传递可充分提升球形筛内部茶叶运动的能量水平,使其被充分挤压、摩擦,获得较好的摇青效果。

1.3 传动机构及结构设计

为增加单次摇青时的鲜叶加工量,提高加工效率,驱动电机经传动机构同步驱动若干调幅摇青装置。如图7所示,采用两个同步带传动机构[14]在水平面上呈两个三角形对称布置的传动方式实现对各摇青子系统的动力传递。

图5 摇青机构球形筛运动轨迹

注:A为点M加速度曲线;B为点N加速度曲线;C为点Q加速度曲线

注:1-可调幅摇青机构传动轴,2-同步带,3-主轴,4-交流减速电机,5-同步带轮

1.4 试验台搭建

为方便乌龙茶摇青工艺参数寻优试验的进行,搭建如图8所示的小型可调幅仿手工摇青装置,总体尺寸约为100 cm×80 cm×80 cm。球形筛选用直径为30 cm、深度为13 cm的竹篮;空间转动副采用向心关节轴承,轴承座及偏心轮等均采用3D打印技术制造。图9-A为偏心轮及调幅组件实拍图,在保证竹篮倾角可调的前提下,为方便样机搭建,在偏心轮上采用滑块与滑槽组合以及双侧螺栓固定的方式代替1.2.1章节中梯形丝杠螺母副,球形筛倾角沿传动轴中心轴线的可调范围为20°~45°;图9-B为双同步带传动机构,动力源输入选用松岗25 W交流减速电机,转速范围为0~90 r·min-1。

2 工艺参数正交试验设计

2.1 试验环境与鲜叶原料

以同一片茶园、同一批次的铁观音茶树品种秋季鲜叶为原料(安溪县新芳春农业科技有限公司),以手工摇青后的优质乌龙茶为目标,在现有的传统手工和机械摇青工艺参数基础上,开展符合当前搭建的可调幅仿手工摇青装置的较优工艺参数研究。在环境温度为22.5~23.5℃、相对湿度为76.5%~79.0%的做青间内开展多因素指标正交试验。鲜叶原料在同一天的同一时间段,按小到中开面一芽二至四叶标准采摘,采摘完成后通过人工初筛得到品相较好的鲜叶。为保证多组试验处理鲜叶原料的一致性,利用冷藏保鲜技术将筛选后的鲜叶分成多组储存,每组质量为1 kg。

2.2 做青时间设置

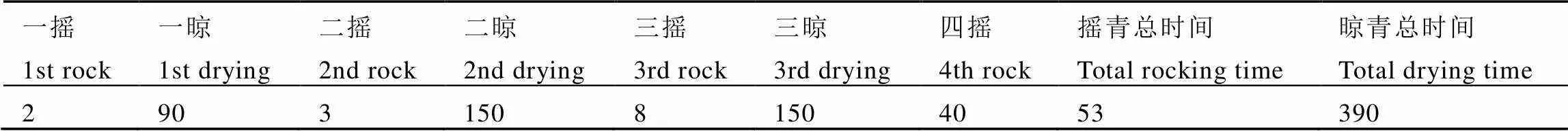

不同摇青次数对乌龙茶品质存在影响,为缩短试验周期,本研究根据文献[10],选择4次摇青及3次摊晾时间作为参考做青时间(表1)。其中晾青促进了乌龙茶水分的散失,摇青促使叶片摩擦受损,由此形成乌龙茶“绿叶红镶边”的叶底特征[15]。

图8 可调幅仿手工摇青装置

注:A为偏心轮及调幅组件;B为双同步带传动机构

表1 做青时间设置

2.3 试验因素与水平的选取

选取球形筛倾角(因素A)和球形筛转速(因素B)这2个最有可能影响装置摇青效果的工艺参数作为试验因素,采用2因素4水平的正交试验方案,并设置1组通过熟练摇青师傅手工摇青的茶叶样本作为对照,以验证基于本研究工艺参数下的可调幅仿手工摇青装置的作业有效性。对照组除了上述确定的多指标正交试验的2个因素采用人工经验决定外,其余工艺流程均与试验组相同。所设计的正交试验的试验因素和水平如表2所示。

2.4 摇青效果的评价指标

摇青是形成乌龙茶香高、味醇的特有工序,也是保证成茶品质最重要的工艺流程[16]。本研究所研制的摇青机依靠电机驱动各球形筛转动,筛内的鲜叶随之发生运动,茶叶与茶叶、茶叶与竹筛内壁充分碰撞,在摇青运动的机械力与摩擦力相互作用下,促使茶叶组织结构发生破坏,细胞液泡内外的物质相互接触,在合适温度下茶多酚发生酶促氧化,发酵形成“绿叶红镶边”的外观品质[17]。摇青效果的评价方法一般包括摇青后茶样的生化成分检测、细胞破损率测定以及成品茶的感官审评等[18]。生化成分检测需通过对乌龙茶的水浸出物、游离氨基酸总量、咖啡碱等多类成分进行鉴定,虽然多方位的鉴定方式准确可靠,但需要有专业的设备和专业人员才能进行,操作过程繁琐,应用门槛较高;感官审评通过对制得的乌龙茶外形、汤色、香气、滋味和叶底等方面进行综合评比来评价摇青效果,虽具有较高的权威性,但做青后的茶叶还需要经炒青、揉捻、成型和烘焙等多道复杂的重要工序才能最终制成成品茶,导致整个研究周期相对较长,且后续工序的质量控制也会对成茶品质产生一定的干扰,影响摇青效果的最终评价。

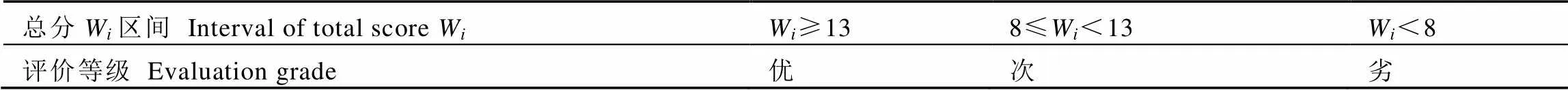

茶叶在摇青后的物理特性可以客观地表示摇青的好坏,摇青充分,摇青后的茶叶所呈现的色彩外观以及香气也更加明显。因此,为缩短本工艺参数研究试验的验证周期,正交试验参考文献[19]的评价方法,选取乌龙茶摇青适度率和失水率作为评价指标。根据第4次摇青后乌龙茶的外形品质特征将其评价分为优、次、劣3类,这3类等级在一定程度上能客观地反映摇青工序对茶叶内部组织结构破坏以及物质转变的程度。由5名具备“高级评茶员”资质的人员组成评价小组,每位成员具有丰富的乌龙茶制作及评审经验。根据茶叶外观和香气特征等对第4次摇青后的每片茶叶进行评分,以1~3分来对各茶叶的物理特征进行划分,鲜叶柔软带湿感、香气显露、绿叶红镶边色彩差异明显得3分;鲜叶柔软带湿感、香气恰能察觉、绿叶红镶边色彩差异稍逊得2分;鲜叶青轻、青气尚存、色彩变化不显著得1分[20-21]。最后对每片茶叶的评分进行求和得到各茶叶总分W,按照表3的评分区间对每片茶叶进行等级评价。

2.5 评价指标的处理

2.5.1 摇青适度率计算方法

本研究搭建的可调幅仿手工摇青装置的每个球形筛可盛放135 g鲜叶,试验台单次可实现对540 g鲜叶的摇青(图10)。同时,本研究采用全覆盖的方式对摇青前后的鲜叶进行检查,将评价为优、次、劣3类等级茶叶的质量分别乘以特定系数并相加得到摇青适度的茶叶质量,其中,依据茶叶外观和香气特征等可认为被评价为优等级的茶叶均为摇青适度的茶叶,赋权重系数1;被评价为次等级的茶叶中一半为摇青适度的茶叶,赋权重系数0.5;被评价为劣等级的茶叶中不存在摇青适度的茶叶,赋权重系数0。再将每次摇青适度的茶叶质量除以3类等级茶叶的总质量得到摇青适度率,相关公式如下:

表2 试验因素和水平表

表3 评分区间表

图10 盛放待摇青鲜叶的样机

m=1+0.5×2+0×3···············(11)

式(11)、(12)中,为摇青适度率;m为摇青适度的茶叶质量,g;1、2、3依次为评价为优、次、劣的第4次摇青后的茶叶质量,g。

2.5.2 失水率计算方法

摇青减重率与茶叶“走水”有直接关系[10],每组试验完成后,收集4个球形筛内的茶叶及碎屑进行称重得到摇青后的茶叶总质量,因此摇青后的乌龙茶失水率可由下式求得:

式中,为摇青后的乌龙茶失水率;m为摇青后的茶叶总质量,g;为摇青前的鲜叶总质量,g。

2.5.3 综合评分计算方法

本研究以乌龙茶摇青适度率和失水率为评价指标,采用综合评分法将多指标转化成单一指标对正交试验结果进行评估[22-23]。其中摇青适度率为首要考察对象,摇青适度率越高,目标越优;失水率为次要考察对象,失水率越高,茶叶“走水”越充分,目标越优。由各指标与其最优值的比率得到无纲量化评分值[19,24],再根据各自的权重系数求和,对每组试验进行综合评分,得出较优工艺参数。根据经验法确定摇青适度率的权重为3,失水率的权重为1,综合评分计算公式如式(14)所示,评分值越大表示乌龙茶摇青的综合效果越好。

式中,R为正交试验第组的综合评分值;η、τ分别为正交试验第组的摇青适度率和失水率;max、max分别为摇青适度率和失水率的最优值。

2.6 试验流程

乌龙茶可调幅仿手工摇青装置工艺参数寻优试验流程:(1)每组试验开始前,根据本次试验中各因素的水平值将试验台调整至相应的电机转速和球形筛倾角;(2)取出一组冷藏保鲜的鲜叶,首先在室内进行30 min的静置,然后从中挑选540 g叶相完整、新鲜度较好的鲜叶平均放至4个球形筛中;(3)根据表1的做青时间设置启停装置,按照工艺流程分别对鲜叶进行摇青和晾青,其中,在每次摇青过程中,均有试验人员在装置旁边观察,及时捡取被甩落的鲜叶并重新投入球形筛中;(4)第4次摇青结束后取出4个球形筛内的所有茶叶(包括碎末),首先进行整体称重,得到摇青后的茶叶总质量m并记录;(5)邀请资质人员对每组试验完成后的所有茶叶进行评审,按评分将摇青叶划分为优、次、劣3种标准,分别称量并记录3种标准的茶叶质量。

为保证各试验组评价结果的可比性,所有试验组的做青过程均严格按照做青时间设置进行,每组的试验和评价过程均需一次性顺利完成。

3 结果与分析

3.1 试验结果的直观分析

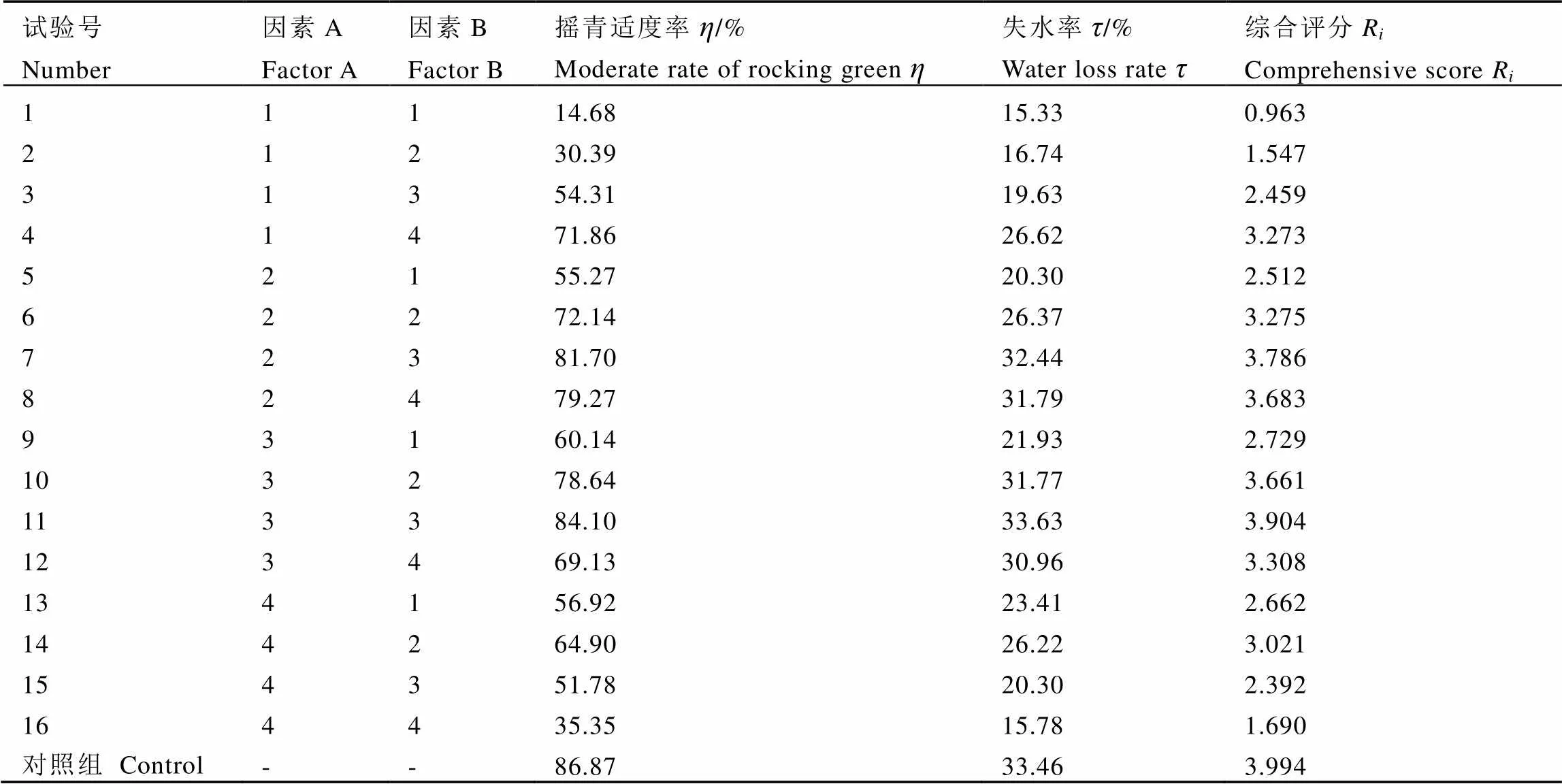

根据2.6章节的试验流程按照正交表进行正交试验,并将各组试验数据整理计算,结果如表4所示。图11为第11组试验中球形筛内鲜叶在经第4次摇青前后的状态变化。

表4结果显示,对两个因素的不同水平进行组合试验可得到不同的摇青适度率和失水率。其中,7、8、10、11号试验组的乌龙茶摇青适度率和失水率接近以传统手工摇青方式作为对照组的结果。因此本研究研制的可调幅仿手工摇青装置的乌龙茶摇青效果,在适配工艺参数下可达到接近手工摇青的效果,该设备还能满足不同季节乌龙茶的差异化摇青工艺技术需求。

3.2 极差分析与方差分析

为进一步探究试验因素对乌龙茶摇青综合质量的影响,对表4数据进行极差分析和方差分析[25],结果如表5和表6所示。

表4 正交试验设计与结果

注:A为摇青前鲜叶状态;B为摇青后鲜叶状态

表5 极差分析结果

注:K1、K2、K3、K3分别表示1、2、3、4水平指标总和的均值

Note: K1, K2, K3and K4represent the mean value of the sum of level 1, 2, 3 and 4 indicators respectively

表6 方差分析结果

注:*表示因素对试验结果达到较为显著的水平;显著水平=0.05

Note: * indicates that the factors have a significant effect on the test results. Significant level=0.05

根据极差值的大小可以判断因素的影响程度,由表5可得到对乌龙茶摇青综合质量的影响因素由强到弱依次为球形筛倾角(因素A)和球形筛转速(因素B)。双因素方差分析可研究因素A和因素B对于综合评分的影响关系,由表6可知,因素A呈现出显著性,即球形筛倾角对乌龙茶摇青综合质量的影响达到了显著水平;因素B未呈现出显著性,即球形筛转速并不会对乌龙茶摇青综合质量的产生差异性影响。

3.3 较优工艺参数的确定

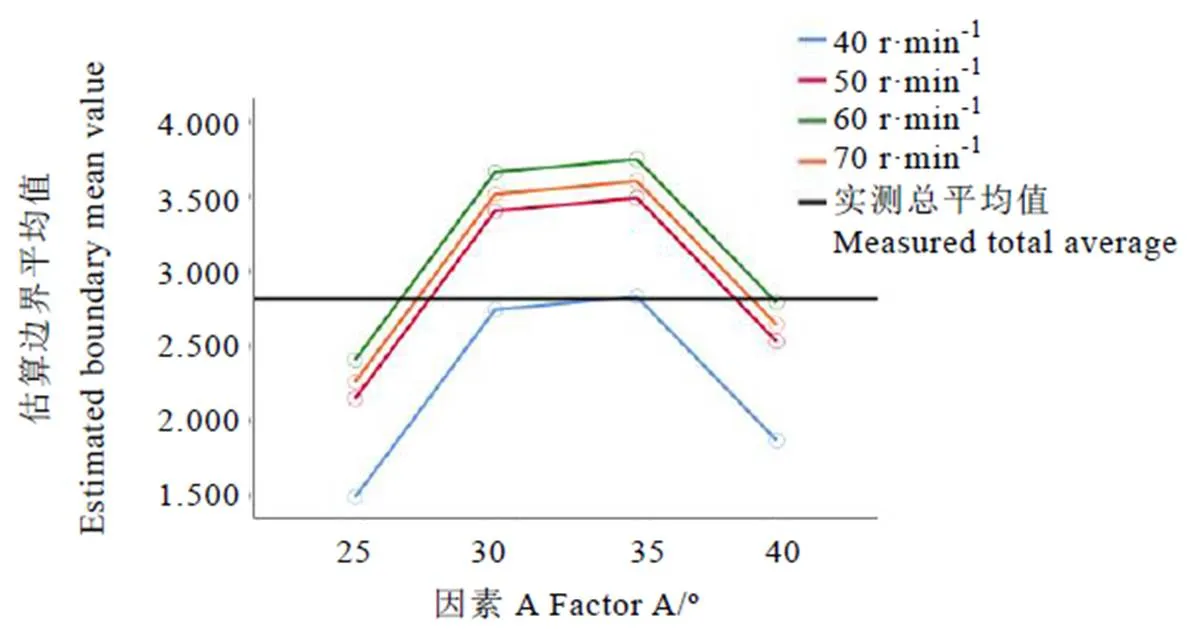

在极差分析与方差分析的基础上,以因素A为横坐标,因素B为单独线条,绘制得到图12所示的装置参数寻优试验综合评分的估算边界平均值图,并结合表4至表6的分析结果,确定在以本次采摘的秋季鲜叶为加工对象以及做青时间设置的基础上,所搭建的可调幅仿手工摇青装置摇青综合质量较优的工艺参数为A3B3,即球形筛倾角为35°,球形筛转速为60 r·min-1,该参数组合试验所得到的3类标准下的茶叶摇青效果如图13所示。

将上述结论结合实际试验情况进行分析,当球形筛倾角较小时,加大球形筛转速虽可提高试验结果的综合评分,但整体效果并不显著,在试验中,较小倾角下的鲜叶在筛内的三维运动情况并不理想,茶叶无法得到充分的能量用于“走水”;而当球形筛处于合适的倾角时,增加球形筛转速,可以适当提高试验结果的综合评分,但在试验中,较高的转速易使筛内鲜叶过度挤压碰撞,导致部分鲜叶掉落,影响摇青效果。11号试验组的摇青适度率和失水率均最接近传统手工摇青对照组,其综合评分达到传统手工摇青对照组综合评分的97.75%,高于其他正交试验组,说明该组试验所选用的工艺参数组合在乌龙茶摇青的2个指标中具有良好的均衡性,为本次试验所获得的较优工艺参数组合。

4 结论

为进一步提高乌龙茶机械摇青的效率,满足不同季节、不同嫩度鲜叶的差异化摇青需求,助推乌龙茶产业提质增效,提出了一种可调幅仿手工摇青机的总体方案,建立了该可调幅摇青机构的运动学分析模型,并在此基础上研制样机开展乌龙茶摇青工艺参数研究。基于采摘的铁观音秋季鲜叶和现有的做青时间设置,设计并开展了以乌龙茶摇青适度率和失水率为评价指标的多指标正交试验。采用综合评分法将多指标转化成单一评价指标,通过试验结果的直观分析、极差分析和方差分析得到较优的工艺参数为:球形筛倾角35°,球形筛转速60 r·min-1。在较优工艺参数下乌龙茶摇青适度率为84.10%,失水率为33.63%,均达到了传统手工摇青的工艺技术要求。结果表明,设计的可调幅仿手工摇青机,摇青效果良好,在为乌龙茶大规模标准化加工提供一种新装备的同时,也为后续不同季节乌龙茶摇青或其他制茶工序的工艺参数研究提供了一种新的解决思路。

图12 参数寻优试验综合评分的估算边界平均值图

注:A为评价为优的部分样本;B为评价为次的部分样本;C为评价为劣的部分样本

[1] 陈志雄, 张稚秀, 林室佳. 传统制法与现代制法对乌龙茶品质的影响[J]. 中国茶叶, 2006(5): 33-34.

Chen Z X, Zhang Z X, Lin S J. Effects of traditional and modern methods on the quality of oolong tea [J]. China Tea, 2006(5): 33-34.

[2] 张欣, 刘帅, 赵洁, 等. 乌龙茶品质的研究进展[J]. 中国食物与营养, 2020, 26(9): 21-25.

Zhang X, Liu S, Zhao J, et al. Research progress on the quality of oolong tea [J]. Food and Nutrition in China, 2020, 26(9): 21-25.

[3] 郝志龙, 陈济斌, 金心怡, 等. 乌龙茶摇青机械研究进展[C]. 福建省农业工程学会学术年会, 2008: 29-34.

Hao Z L, Chen J B, Jin X Y, et al. Research progress of oolong tea green shaking machinery [C]. Annual academic meeting of Fujian Agricultural Engineering Society, 2008: 29-34.

[4] 陆修闽. 乌龙茶摇青中力的作用——茶梢的运动轨迹与受力分析[J]. 茶叶科学简报, 1985(1): 24-30.

Lu X M. The role of force in shaking oolong tea: motion track and force analysis of tea tip [J]. Acta Tea Sinica, 1985(1): 24-30.

[5] 金心怡, 陈济斌, 吉克温. 茶叶加工工程学[M]. 北京: 中国农业出版社, 2003.

Jin X Y, Chen J B, Ji K W. Tea processing engineering [M]. Beijing: China Agricultural Press, 2003.

[6] 陈加友, 江进福, 陈英勇. 可调角度自动摇青机: CN205993543U[P]. 2017-03-08.

Chen J Y, Jiang J F, Chen Y Y. Adjustable angle automatic shaking machine: CN205993543U [P]. 2017-03-08.

[7] 程德明, 沈美雄, 黄明钦, 等. 手筛式运动的茶叶摇青机: CN201127259[P]. 2008-10-08.

Chen D M, Shen M X, Huang M Q, et al. Tea shaker with hand screen movement: CN201127259 [P]. 2008-10-08.

[8] 张方舟, 张应根, 陈林. 闽南乌龙茶的制法[J]. 中国茶叶, 2004, 26(1): 21-22.

Zhang F Z, Zhang Y G, Chen L. Preparation of oolong tea in Southern Fujian [J]. China Tea, 2004, 26(1): 21-22.

[9] 游小妹. 改善名优乌龙茶品质的措施[J]. 茶叶科学技术, 2001(3): 39.

You X M. Measures to improve the quality of famous oolong tea [J]. Acta Tea Sinica, 2001(3): 39.

[10] 高进忠, 王未名, 张文哲, 等. 不同摇青次数对铁观音品质的影响研究[J]. 福建茶叶, 2021, 43(8): 16-19.

Gao J Z, Wang W M, Zhang W Z, et al. Effects of different shaking times on the quality of tieguanyin tea [J]. Tea in Fujian, 2021, 43(8): 16-19.

[11] 郑鹏程, 宁井铭, 赵常锐, 等. 不同摇青工艺对乌龙茶品质的影响[J]. 安徽农业大学学报, 2009, 36(1): 110-115.

Zheng P C, Ning J M, Zhao C R, et al. Effects of green tea leaf shaking technique on oolong tea quality [J]. Journal of Anhui Agricultural University, 2009, 36(1): 110-115.

[12] 金心怡. 乌龙茶做青工艺技术探讨[J]. 茶叶科学简报, 1990(4): 9-11.

Jin X Y. Discussion on green making technology of oolong tea [J]. Acta Tea Sinica, 1990(4): 9-11.

[13] 杨兴林, 陈友喜, 曾忠平. 基于ANSYS某升降平台梯形丝杆的动态分析[J]. 制造业自动化, 2014, 36(5): 70-73.

Yang X L, Chen Y X, Zeng Z P. Dynamic analysis of the trapezoidal screw rod of lifting platform based on ANSYS [J]. Manufacturing Automation, 2014, 36(5): 70-73.

[14] 马志平, 葛正浩, 姚增凯, 等. 同步带传动的虚拟样机建模与动态性能研究[J]. 机械传动, 2013, 37(3): 31-33, 48.

Ma Z P, Ge Z H, Yao Z K, et al. Study on virtual prototype modeling and dynamic property of synchronous belt drive [J]. Journal of Mechanical Transmission, 2013, 37(3): 31-33, 48.

[15] 陈林, 陈键, 陈泉宾, 等. 做青工艺对乌龙茶香气组成化学模式的影响[J]. 茶叶科学, 2014, 34(4): 387-395.

Chen L, Chen J, Chen Q B, et al. Effects of green-making technique on aroma pattern of oolong tea [J]. Journal of Tea Science, 2014, 34(4): 387-395.

[16] 金心怡, 郭雅玲, 孙云, 等. 摇青不同机械力对青叶理化变化及乌龙茶品质的影响[J]. 福建农业大学学报, 2003, 32(2): 201-204.

Jin X Y, Guo Y L, Sun Y, et al. The effects of different rocking mechanical forces on the green leaf physiology and biochemistry and raw tea quality [J]. Journal of Fujian Agriculture and Forestry University (Natural Science Edition) , 2003, 32(2): 201-204.

[17] 杨君, 刘木华, 阮承治, 等. 球罐型360°茶叶摇青机设计及实验验证[J]. 食品与机械, 2020, 36(10): 81-86.

Yang J, Liu M H, Ruan C Z, et al. Design of spherical type 360° of tea stirring machine, flow field analysis and experimental analysis [J]. Food & Machinery, 2020, 36(10): 81-86.

[18] 林馥茗, 何诗瑜. 不同摇青及烘焙工艺对单丛乌龙茶品质的影响[J]. 福建茶叶, 2021, 43(3): 21-24.

Lin F M, He S Y. Effects of different shaking and baking techniques on the quality of single cluster oolong tea [J]. Tea in Fujian, 2021, 43(3): 21-24.

[19] Jia J, Zhang C, Yuan B, et al. Development and process parameter optimization with an integrated test bench for rolling and forming strips of oolong tea [J]. Journal of Food Process Engineering, 2021, 44(12): e13901. doi: 10.1111/jfpe.13901.

[20] 李慧, 聂枞宁, 熊丙全, 等. 摇青工艺对“崇庆枇杷茶”加工红茶的香气品质的影响[J]. 食品与发酵工业, 2021, 47(2): 188-195.

Li H, Nie C N, Xiong B Q, et al. Shaking green technology on the aroma quality of “Chongqing pipa tea” processed black tea [J]. Food and Fermentation Industries, 2021, 47(2): 188-195.

[21] 周子维, 游芳宁, 刘彬彬, 等. 摇青机械力对乌龙茶脂肪族类香气形成的影响[J]. 食品科学, 2019, 40(13): 52-59.

Zhou Z W, You F N, Liu B B, et al. Effect of mechanical force during turning-over on the formation of aliphatic aroma in oolong tea [J]. Food Science, 2019, 40(13): 52-59.

[22] 王光函, 姜鸿, 刘晶, 等. 基于多指标综合评分法优选化胃舒颗粒挥发油包合工艺[J]. 中草药, 2020, 51(6): 1537-1541.

Wang G H, Jiang H, Liu J, et al. Optimization of inclusion process of Huaweishu Granules volatile oil based on the multi-index comprehensive scoring method [J]. Chinese Traditional and Herbal Drugs, 2020, 51(6): 1537-1541.

[23] 张姗姗, 姚梦雪, 范兰兰, 等. 多指标综合评分法正交实验优选菊花的炒制工艺[J]. 天津中医药大学学报, 2020, 39(5): 570-575.

Zhang S S, Yao M X, Fan L L, et al. Optimization of frying technology of chrysanthemum by orthogonal test with multi-index comprehensive scoring method [J]. Journal of Tianjin University of Traditional Chinese Medicine, 2020, 39(5): 570-575.

[24] 董春旺, 赵杰文, 朱宏凯, 等. 基于RSM和BP-AdaBoost-GA的红茶发酵性能参数优化[J]. 农业机械学报, 2017, 48(5): 335-342.

Dong C W, Zhao J W, Zhu H K, et al. Parameter optimization of black tea fermentation machine based on RSM and BP-AdaBoost-GA [J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2017, 48(5): 335-342.

[25] 郑玲, 邓鑫, 焦晓岚, 等. 基于正交试验优化PLA的3D打印工艺参数[J]. 工程塑料应用, 2021, 49(10): 68-72, 80.

Zheng L, Deng X, Jiao X L, et al. Optimization of 3D printing process parameters for PLA based on orthogonal experiment [J]. Engineering Plastics Application, 2021, 49(10): 68-72, 80.

Development of Amplitude Adjustable Imitation Manual Rocking Green Device for Oolong Tea and Research of Process Parameters

BIAN Xianbing1, WU Min1, JIA Jiangming1,2, DONG Chunwang3*,ZHANG Chen'an1, ZHAO Runmao1,2, CHEN Jianneng1,2*,WANG Jinshuang4

1. Faculty of Mechanical Engineering & Automation, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 310018, China; 2. Key Laboratory of Transplanting Equipment and Technology of Zhejiang Province, Hangzhou 310018, China; 3. Tea Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Hangzhou 310008, China; 4. Key Laboratory of Crop Harvesting Equipment Technology of Zhejiang Province, Jinhua 321000, China

To better promote the large-scale standardized processing of oolong tea, improve the rocking green quality and machinery efficiency, and extend the application scope of equipment, an amplitude adjustable imitation manual rocking green device and a single input multi output power transmission mechanism were designed. The kinematics analysis model of the amplitude adjustable rocking green mechanism was established, and the spatial motion trajectory of the spherical screen was simulated by MATLAB. On this basis, a rocking green prototype was developed to carry out the multi index orthogonal test of 2 factors and 4 levels of the rocking green. Then, the multi index was transformed into a single index by comprehensive scoring method, and the best process parameters were obtained by the orthogonal test analysis. Under the optimal process parameters, the moderate rate of oolong tea rocking green was 84.10%, the water loss rate was 33.63%, and the comprehensive score was 97.75% of the traditional manual rocking green. The experimental results show that the developed amplitude adjustable imitation manual rocking green mechanism is effective. On the basis of matching the relevant process parameters, it can be applied to the large-scale mechanical rocking green of fresh leaves in different tenderness and seasons. Meanwhile, it also provided a new reference method for the research of relevant process parameters in the field of tea processing.

oolong tea, rocking green, amplitude adjustable, orthogonal test, process parameters

S571.1;TS272.3

A

1000-369X(2022)03-409-14

2021-12-08

2022-01-22

国家自然科学基金(52105284、51975537)、浙江理工大学科研启动基金(20022307-Y)、财政部和农业农村部:国家现代农业产业技术体系、浙江省领雁计划项目(2022C02052)

卞贤炳,男,硕士研究生,主要从事农业机械装备与技术研究。*通信作者:dongchunwang@tricaas.com;jiannengchen@zstu.edu.cn

(责任编辑:黄晨)