广西桂平下冲屯炮铺陈公祠入祠晋主仪式音乐文化模式研究

苏 杭

宗族祭祖仪式是我国传统四大礼俗之一,其中凝结的祭祀传统文化与宗族依恋情结是一个族群或群体生存的意义与社会价值。仪式以桥梁的方式将各宗亲连接在一起,音乐作为情感寄托的摇篮,凭借潜移默化的凝聚力与向心力,重新将错落有致的血脉分支铺就交融。广西桂平下冲屯炮铺陈公祖祠入祠晋主仪式就是宗族祭祖仪式的一种具体表征,是广府人宗族祭祖仪式被地方化、社区化、现代化的社会表现。

一、源远流长:陈公祖祠的历史与信仰

广西桂平下冲屯炮铺陈公祖祠历史源远流长,根据族谱记载最远可追溯至清朝前期,陈氏始祖陈芝良带领族人从广东南海迁至广西浔州府大湟江口和合村下冲屯,自此陈氏族人便开始了在桂平五百多年的驻居生活,族人在此安居乐业,繁衍生息。后至嘉庆年间,陈氏族人筹议,在下冲屯螃蟹地建立祖祠。祠堂前被月塘映照,不远处就是宽阔蜿蜒的浔江,而龙潭居于浔江之中,交融呼应;祠堂左侧有一莲藕塘,与虎岭相对而立,虎岭气势恢宏,因此能够镇守水口;祠堂右侧建立了社公塘,以示对守护一方水土的社公表达敬意;祠堂后侧设有流脚塘,背靠白芒岭,群山后环。祖祠于前清、民国期间与1982年间多次重修。世易时移,族人殷实富裕,商议原址重建祖祠,族祖宗祠祠坐亥向巳兼乾巽吉度分针,于去年庚子八月十八奠基,金秋七月十七告竣,于八月甘三,恭请先祖登位。

二、陈公祠入祠晋主仪式的仪程模式

“文化模式”这一概念由美国人类学家露丝·本尼迪克特(Ruth Benedict)提出,随后民族音乐学界逐渐关注并予以引用。作为民族音乐学研究的重要概念,音乐文化模式有各种不同的意涵和用途。如陈公祖祠入祠晋主仪式就体现了桂东南地区广府人祭祖仪式的一般性仪程模式,其主要由“聚财—祭天接龙—拜社公—接香炉—起香炉—启扉入门—宗亲上香—焚祭文—宗亲祭祖—舞狮绕祠堂—舞狮表演—送狮队”等12个仪程构成。入祠晋主仪式在传统祭祖仪式模式基础上更加注重细节。首先在选人时,要求司仪、启扉官、升炉官、点香官等参与仪式的重要人物父母健在、儿女双全,其生辰八字需与祭奠仪式日子相吻合,不可冲撞、相克;其次在选时上也十分严格,仪式进行的时间点需与宗祠方位相吻合,体现了人民的“巫”文化信仰;最后,在选择地方名称上也有着独特的寓意,比如“罗蛟河”“接龙”等,当地人认为“龙”是连接天—地—人的沟通媒介,通过各种与“龙”有关的活动、名称表达对“龙”的敬意,希望“龙”能够保佑一方太平安康。除此之外,随着时代的发展进步,陈公祖祠入祠晋主仪式也衍生出了众多变体,如在仪式最后增加了文艺晚会、现代歌舞、燃放烟花等现代仪节,进一步丰富了祭祖仪式的仪程模式。

以下详细介绍陈公祖祠入祠晋主仪式的仪程模式及其当代变化。

(一)入祠晋主仪式准备

1、聚财

祭奠仪式正式开始前夜,由第十二世裔孙陈明忠于9月29日凌晨12:08将水与硬币投到宗祠天井中的聚宝缸,加到满盘满缸为准,寓意财源广进。

2、祭天接龙(6:40-7:00)

陈氏裔孙按照辈分依次在祠堂右侧村庄岔路口道路两边,肃立接龙;点香官点燃香火,摆放挑篮中祭品,包括香烛、酒、鸡、猪肉;宗族道士做法,念经祈福,众人随念经人拜三次起,念经人跪;浔线村陈姓叔伯讲吉利话,祝陈氏一族人财两旺;鸣炮,众人三拜起;点香官斟酒祭天地,收拾祭品,鸣炮,接香火到临时宗祠。

3、拜社公(7:15-7:30)

陈氏裔孙于社公正前方肃立,男前女后,点香官燃香上香,摆祭品;司仪就位,三拜社公;欢呼鼓掌,收祭品,鸣炮,舞狮热场。

4、接香炉(7:40-8:08)

新香炉包括主香炉、土地香炉、左右各一侧香炉,共四个,皆用红布包裹遮盖,将请回来的点燃的香火暂时放置于地面;升炉官揭开新香炉红布,上香,从旧香炉中抓香灰放入新香炉,寓意子孙后代人丁兴旺。

5、起香炉(8:08-8:18)

司仪“兴—”,奏鼓乐、舞龙狮、鸣炮,升炉官抬起香炉,主炉、土地炉和侧炉依次而出,起香炉全程以黑伞遮蔽阳光,寓意先祖荫蔽后人;族人夹道欢呼,舞狮队紧随其后;挑担人紧接而出,担中装有柏枝、寿桃、芹菜、生菜、桔叶与桂枝等,寓意长命百岁、勤勤恳恳、人丁兴旺、大吉大利、富贵平安;持灯官各手持两盏长明灯依次列队前往宗祠正门门口。

(二)入祠晋主仪式

1、启扉入门(8:18-8:20)

司仪:“炮铺陈公祠入祠仪式开始!吉日良时,开门大吉,开门——”;启门官推门,“恭请列祖列宗入祠——”;鸣炮、奏锣鼓,左侧进门,香案铺红纸,“恭请列祖列宗登位——”。

2、陈氏裔孙上香(8:20-8:28)

升炉官升香炉;摆祭品;点灯官摆长明灯;点烛官燃烛火;请族老就位,拜三次,上三柱大香,司仪念祝词。

3、焚祭文(8:28-8:38)

祭文官跪读祭文,卷起祭文,焚祭文;祭文官向前走五步,寓意五世齐昌。

4、陈氏裔孙祭祖(8:48-9:18)

主祭居中,陪祭立于主祭两侧,主祭手持大香朝东南西北四个方向各做一辑,陪祭跟随,主祭将香插入供案香炉,陪祭跟随。主祭、陪祭拜三次,礼毕,复位。陈氏裔孙由左至右列队,手持三炷香,拜三次,依次上香,插入主香炉,顺序为:第十世嫡孙、捐款最多的嫡孙、第十一世嫡孙代表、第十世珍字辈裔孙、第十一世克字辈裔孙、第十二世明字辈裔孙、第十三世俊字辈裔孙、第十四辈德字辈裔孙、各宗亲妻子、未出嫁的女孩、邻村的师傅。

上香完毕,众人正前方列队,集体拜三次,礼成。奏乐、舞狮、鸣炮。

5、舞狮绕祠堂(9:18-12:00)

(1)陈氏裔孙龙狮队祭拜(9:18-9:58)

礼毕,众人退出祠堂。龙狮入祠,雌狮在右,雄狮在左,舞狮祭拜,拜三次;舞狮者将祭台衣服里包裹的红包与钉子摆出“丁财两旺”四字;按照年龄顺序将衣服重新归位;祭台舞狮,寓意祥瑞;聚宝缸舞狮,寓意水满财溢;舞狮倒身退场,以示尊重;按照东南西北顺序绕祠堂一周,寓意四季发财;正门舞狮,吐福联,收福联。

(2)龙狮队迎女姑(10:08-10:48)

陈氏裔孙及其狮队前往村口迎接女姑及其狮队,边走边奏锣鼓;两队狮队相遇对舞;女姑举红伞,寓意先祖荫蔽;女姑举“我们回家了”等福牌;两队狮队并肩返回宗祠正门,鸣炮,女姑于宗祠两侧列队等候;两队狮队共同前往拜社公,雄狮在中间,雌狮分两侧,拜三次,鸣炮;狮队原路返回,陈氏裔孙狮队退场;女姑狮队在宗祠正门舞狮,寓意近乡情怯;狮队入祠,代替女姑跪拜,狮队退场,于正门舞狮,吐福联,收福联;女姑自香案前仅绕行致敬,不需上香;福牌转交陈氏裔孙,寓意女姑给宗祠送福气;女姑领队读福牌吉利话;福牌交接完毕,女姑收红伞,领意头,聚餐。

(3)狮队闹场

狮队于宗祠外即兴表演;众人聚餐,其他乡里可前来共沐福泽;舅姥爷可挑担入祠,同沐恩泽。

(4)迎浔线兄弟土狮队(11:18-12:00)

迎接浔线村兄弟的土狮队;拜社公,鸣炮;返回祠堂,绕祠堂;正门舞狮,侧门舞狮;入祠堂,拜三次;香案前舞狮,聚宝缸舞狮;狮队退场。

6、舞狮表演(13:00-14:00)

龙狮队于祠堂门前进行舞狮表演。表演节目为《古井寻宝》《发财八凳》《节节高升》。表演结束,吐福联,拍照合影,表演者鞠躬退场。

7、送狮队(14:00-15:00)

挂彩官给狮队挂彩头,男挂雄狮,女挂雌狮;表演节目结束,陈氏裔孙龙狮队送别土狮队;陈氏裔孙龙狮队与女姑龙狮队入祠堂,拜三次;退出祠堂,鸣炮;正门拜三次,正式退场,仪式结束。

三、陈公祖祠入祠晋主仪式的音乐形态模式

宗族社群音乐的声音形态和内容表达模式是该社群按其特定文化模式形塑的结果。在祖祠入祠晋主仪式中,我们能够看到以龙狮队及其表演的狮锣鼓乐为主的地方音乐表演形态模式。

(一)龙狮队

陈公祖祠入祠晋主仪式所聘请的龙狮队,是出自金田镇李家庄桂平大吉祥隴西堂龙狮团。通过采访得知,大吉祥隴西堂龙狮团属于广西南狮,也称醒狮。狮团以其细腻逼真的形神、精湛高超的技艺广受当地人民的喜爱,请狮团庆贺同乐也已成为当地喜闻乐见的一种民俗形式。龙狮团成立于2014年,凭借出色的狮鼓道具制作手艺和精彩的舞狮动作技巧,如今已壮大到150多人,他们在传承传统舞狮动作的基础上,融入当地特色,进行多元的创新与设计,使狮团始终保持了传统性、创新性与时代性。狮团最初是以家传的形式流传,后于2014年正式挂牌时,才正式吸收新鲜血液,传承方式由家传变为师传。狮团在每周五与周六的晚上,采取集体授课形式上课,师傅会针对每个成员特长进行因材施教。

(二)狮锣鼓

陈公祖祠入祠晋主仪式中,龙狮队表演的狮锣鼓始终贯穿其中。它作为晋主仪式中不可或缺的一部分,不仅展现了当地独特的民俗风情,也体现了广府民众的民间音乐精神。

1、乐器

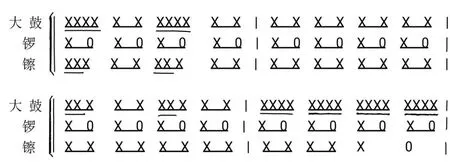

龙狮团伴奏音乐称为“狮锣鼓”,主要由大鼓、铜锣、镲三种乐器演奏。演奏时,一人打鼓,一人击锣,三人击镲。在奏乐过程中以击鼓者的节奏为准,在不影响节奏规律的基础上,部分内容可进行即兴演奏。

2、乐谱

在学习狮锣鼓的演奏时,并无特定的乐谱,也并未使用相应的锣鼓经。学习过程首先会从模仿习唱开始,待学徒掌握到一定的熟练程度,才开始讲解演奏方法,师傅会通过乐器演奏示范、手把手一对一训练以及师兄弟小组研讨的方式,促进学徒高效准确的掌握技能,以“唱、听、看、练”四步走的形式巩固知识,加强训练,使学徒尽快掌握演奏本领。

陈公祖祠入祠晋主仪式中多次展现了狮锣鼓的表演。狮锣鼓的表演依据舞狮动作而定,虽无专门的曲牌,但仍有自己的一套演奏方式。现节选其中部分演奏,具体分析狮锣鼓打击乐的演奏特点。

(1)狮舞表演《古井寻宝》

主要由单狮表演,表演首先以狮子昂首舞动狮头的动作开场,以紧促、连续、欢快、渐快的速度显示出狮子威风凛凛、欢快跳跃的情绪。大鼓使用了连续五个的前十六后八节奏型作为引子,鼓点强弱分明,鼓韵坚韧有力。铜锣紧随其后,于第五小节将四分音符转为八分音符,力度增强,情绪急促,舞狮随着力度强弱左右舞动狮头,步伐由慢渐快。狮锣鼓在表演时主要运用了三副镲,但三副镲演奏内容相同,因此在记谱上以一副镲来代表。镲作为穿透力极强的乐器,在情绪转换上具有着鲜明的表现力,为舞狮动作“平走”“观望”“寻物”等形神的转换提供了更加准确的提示。除此之外,该曲以四小节引子进入,又以八小节作为一个循环,在后续表演中运用了完全反复和即兴变奏的手法,音乐主题材料基本不变。

谱例1 《古井寻宝》节选(演奏:大吉祥隴西堂龙狮团,记谱:笔者)

(2)狮舞表演《节节高升》

由双狮表演,主要以高桩狮展示上桩、采青技艺为主。以四小节为一个基本节奏,主要配合龙狮桩下对舞、腾跃上桩时使用。鼓点先快后慢再快,配合舞狮跳跃、前进的动作,为龙狮上桩做好铺垫。大锣始终保持平稳不变的节奏,只在重拍进行短暂敲击,展示龙狮发威、精神抖擞的威猛形象。镲在龙狮腾跃而上时进行短暂休止,以渐慢渐弱的表现手法戛然而止,为后面龙狮上桩营造对比情绪,形成强烈反差。

谱例2 《节节高升》节选(演奏:大吉祥隴西堂龙狮团,记谱:笔者)

高桩狮上桩后,鼓点持续紧促、迅速,龙狮在欢快、急切的节奏中利落上桩直到桩顶。大锣一改之前平缓的节奏,以前十六后八的快节奏表现高桩狮抖毛、站立亮相的场景。镲则以均匀的八分音符持续音循环反复,有序的呈现出龙狮采青、吃青、醉青的形象。全曲结束前,以四个小节为基本节奏循环反复,只在力度与速度上减弱减慢,直到龙狮顺利下桩,表演结束。

谱例3 《节节高升》节选(演奏:大吉祥隴西堂龙狮团,记谱:笔者)

陈公祖祠入祠晋主仪式中龙狮队及其表演的狮锣鼓,是入祠晋主仪式音乐形态模式构成的基础,是该模式中必不可少的音乐成分,其中所展现的舞狮文化,既是陈氏宗祠文化中不可或缺的文化载体,也是当地民间文化特色的重要体现;既彰显了祭祖仪式的严谨隆重,又体现了中华民族勇于斗争、奔腾不息的龙狮之魂。除龙狮队及其狮锣鼓外,入祠晋主仪式音乐形态模式还涵盖其他音乐形态,产生了许多其他的变体,包括在仪式结束后的木偶戏表演、现代歌曲表演等,这些音乐表演形式进一步丰富了该模式的音乐构成,促进了入祠晋主仪式音乐的多元化。

四、入祠晋主仪式音乐文化模式与变体之思

仪式是敬重、热爱的表达,音乐是向往、寄托的载体,模式是传统、创新的桥梁。本文从信仰文化模式、仪程结构模式、音乐形态模式三个方面对陈公祖祠入祠晋主仪式进行了多维度的分析阐释。该仪式既展示了“敦亲敬祖、慎终追远”的信仰模式本体,也呈现出以“聚财—祭天接龙—拜社公—接香炉—起香炉—启扉入门—宗亲上香—焚祭文—宗亲祭祖—舞狮绕祠堂—舞狮表演—送狮队”为主的仪程结构模式本体及龙狮队及其表演的狮锣鼓的音乐形态模式本体,并在其中融入了“女姑请龙狮队”“文艺演出”“放烟花”“现代歌曲表演”等以往没有的新环节、新内容,实现了仪式音乐文化模式本体与变体的相互结合,使入祠晋主仪式音乐文化模式更加丰富多元,充分展示了陈氏裔孙对于族源的追溯与怀念,对先祖的感激与爱戴,显现出对传统入祠晋主音乐文化模式的继承发展与宗族历史文化的认同性传承。

本文对广西桂平陈公祖祠入祠晋主仪式的音乐文化模式分析,并不是想以此来观照宏观的人类文化模式,或是族群区域文化模式,而仅是通过祭祖仪式与仪式音乐,寻找隐藏在桂东南广府人宗族内的文化稳定模式形态,以此来更好地认知广西广府文化。陈公祖祠入祠晋主仪式是桂东南广府音乐文化的一种具体体现,但由于广府人民在广西地区分布广泛,迁徙来源地更是各不相同,因此形成了各式各样的祭祖仪式音乐风格,这些祭祖音乐随着时代变迁衍化发展,不断产生新的存现样态。桂平下冲屯陈公祖祠入祠晋主仪式音乐,与广西其他地区广府人的祭祖仪式音乐在文化模式上有怎样的联系与区别,是哪些因素决定了广西广府人对于祭祖仪式音乐文化模式的选择与应用,祭祖仪式音乐文化模式如何体现当代乡村振兴潮流中的祖先崇拜及其功能效用,是笔者今后意欲重点探寻的问题。■