切顶卸压沿空留巷围岩变形规律研究

吕维赟,路 凯,任卓鑫,连 强

(1.潞安化工集团,山西 长治 046000;2.山西潞安环保能源开发股份有限公司 常村煤矿,山西 长治 046000;3.中国矿业大学 矿业工程学院,江苏 徐州 221116;4.潞安化工集团 安全管理部,山西 长治 046000)

切顶卸压围岩控制是改善围岩应力、煤矿实现可持续发展的重要技术之一。切顶卸压围岩控制技术被广泛应用于各个矿井中,该技术改善了煤矿的围岩应力环境,效果良好。近年来,许多专家学者针对该技术进行了大量研究工作。何满潮院士及其团队[1-3]提出以切顶短臂梁理论为基础的切顶卸压沿空留巷技术,在国内深部沿空留巷切顶卸压围岩控制中应用的效果较好,受到普遍认可;王炯等[4]通过相似材料模拟试验,对比分析了切顶与非切顶情况下巷道围岩变形规律; 郑立军[5]等人在古汉山矿1604综放工作面沿空留巷中采用定向预裂爆破技术后,爆破效果较好,围岩控制效果颇佳。王庄煤矿91 采区具有强度较低的泥岩直接顶和厚度较大的底板,给巷道的掘进和围岩控制带来了巨大的困难;此外,当开采的深度越来越大,其中的瓦斯含量也越来越多,增大了煤与瓦斯突出的风险。针对91-101 工作面的实际开采情况,现有的顶板处理技术还有许多不足:成本高、施工难度大、切顶装备复杂,难以适应矿井复杂多变的工作环境,且切顶质量难以达到留巷要求。为此,以王庄煤矿91-101 工作面风巷为工程背景,通过力学分析、数值模拟,研究新型切顶卸压沿空留巷围岩竖向位移变化规律、应力及塑性区的分布特征,揭示切顶高度对围岩变形影响规律[6-20]。

1 工程概况

91-101 工作面位于91 采区,东接540 运输大巷,南为91-201 掘进工作面,北西为未采区域。地面标高为930~932 m,工作面标高为339~408 m,可采长度2 465 m。工作面回采可能会引起地面塌陷,对北康线与北栗至古城矿支线、693 县道造成不同程度的破坏。工作面布置图如图1。

图1 工作面布置图Fig.1 Working face layout

91-101 工作面运巷长2 686 m,风巷长2 680 m,91-101 工作面风运巷可采长度均为2 465 m;工作面切眼长260 m,煤层总厚2.12 m,密度为1.42 t/m3,一次采全高,在91-101 工作面回风巷进行沿空留巷。

2 沿空留巷切顶卸压力学分析

2.1 切顶卸压结构力学分析

预裂爆破断顶沿空留巷即采用定向预裂爆破技术切断巷道顶板悬梁结构,减小悬臂长度,达到卸压和留巷的目的。根据断顶沿空留巷上覆岩体的结构特点,可以将模型进行简化,简化后的力学模型如图2。l1段是预留巷道实体煤侧,取l1长度为应力峰值区宽度的2 倍;b 段为预留巷道段,巷旁支撑载荷等效为集中力F1,左边界固定约束等效为弯矩M1和力F2作用。

图2 断顶沿空留巷顶板悬梁力学计算模型Fig.2 Mechanical calculation model of roof suspension beam in goaf retaining with broken roof

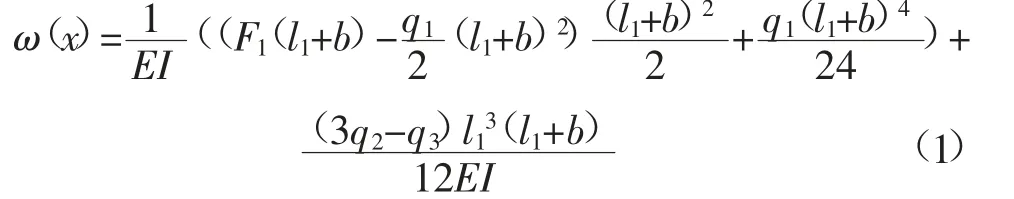

由计算模型进行力学分析并计算,结合边界和连续条件可以求得断顶后预留巷道采空侧巷旁位移量ω(x)为:

式中:E 为岩石弹性模型,GPa;I 为截面惯性矩,m4;q1为上覆岩体载荷;q2为实体煤支撑载荷边值;q3为实体煤支撑荷载峰值。

比较断顶和未断顶的顶板悬梁力学模型,可得出未断顶与断顶的巷道采空侧位移量之差△ω 为:

式中:l2为巷道宽度,m。

代入现场具体数值,可得出切顶后巷道采空侧巷旁位移量比未断顶时减小了46.7%。

2.2 预裂切顶爆破高度分析

工作面后方上覆岩层达到强度极限,在受到压力后,岩层会垮落并在采空区形成堆积。针对91-101 工作面,上部岩层垮落是不规则的,经重新压实后松散系数较小,针对岩石残余破碎,残余破碎膨胀系数Kp取1.1。

针对直接顶,取岩层的垮落厚度为Σh,则KpΣh便是堆积高度。△为其与基本顶之间空隙,其值为:

式中:M 为回采高度,取1.6;Kp为岩石的残余碎膨胀系数,取1.1。

当M=Σh(Kp-1)时,△=0,采空区内填充满垮落的直接顶岩层,支撑覆岩载荷。因此,若需要承载覆岩荷载,垮落的直接顶高度为:

将参数代入式(3)可得为19.2 m,即91-101 工作面风巷沿空留巷理论上需要断顶垮落高度。

3 沿空留巷切顶卸压机理

合理的切顶爆破应在考虑经济适用性的情况下减小留巷围岩应力水平,从而大幅减小巷旁支护阻力,减小顶板回转变形,因此用数值模拟对切顶爆破过程中的切顶高度、切缝宽度、切顶角度等参数进行研究,揭示切顶沿空留巷围岩变形规律。

3.1 模拟模型

为研究91-101 综放工作面沿空留巷超前预裂爆破技术及参数优化,利用FLAC3D模拟软件建立数值计算模型。模型计算遵循莫尔-库伦屈服准则,变形模式为大变形,上覆施加载荷为10 MPa,数值模型如图3。此模型采用如下的边界条件:周围是滑动的边界条件,模型的下面是固定的边界条件,模型的上部施加相似模拟的岩层质量。工作面回采过后,在巷内支护和钢管混凝土作用下共同维护巷道稳定。

图3 切顶爆破数值计算模型Fig.3 Numerical calculation model of roof cutting blasting

将切顶高度作为研究因素分析,研究切顶留巷后巷道的位移、应力以及塑性区的变化规律,针对91-101 工作面采区,得出切顶高度的最优解。

3.2 预裂切顶高度对围岩变形的影响

针对不同情况讨论切顶爆破高度对留巷后巷道的影响,对这几种情况下的模型进行围岩应力、位移以及塑性区的分析,研究预裂切顶高度对围岩变形的影响,并确定最佳预裂切顶高度。建立的几种模型唯一变量为切顶爆破高度,分别取为17、18、19、20 m,其他因素不变,暂将切顶爆破角度定为0°,切顶爆破宽度为1 m。工作面处切顶后竖直位移图如图4,顶底板位移量如图5。

图4 工作面处切顶后竖直位移图Fig.4 Vertical displacement diagrams of working face after roof cutting

图5 顶底板位移量Fig.5 Displacement of roof and floor

结合4 个工况的位移云图可知,切顶爆破高度分别为17、18、19、20 m 时,工作面巷道顶底板移近量分别为0.052、0.048、0.040、0.038 m。结合图4、图5 分析发现,切顶爆破高度从17 m 增加至19 m 的时候,顶底板移近量逐渐减小;在切顶爆破高度由19 m 增加至20 m 的时候,巷道顶底板移近量相差不大,说明在19 m 处,切顶爆破卸压效果最佳,再增加切顶爆破高度不再增加卸压效果。综合分析对比4 种情况的位移云图并结合经济适用性,发现切顶爆破高度为19 m 时,卸压效果最佳。

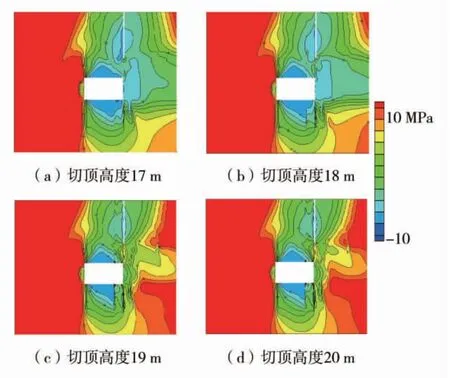

3.3 预裂切顶高度对围岩应力的影响

工作面处切顶后应力图如图6。

图6 工作面处切顶后应力图Fig.6 Stress diagrams after roof cutting at working face

结合4 种情况的应力云图可知,经过切顶爆破卸载压力后,回采工作面处应力重新分布,相较于周围应力较小。切顶爆破高度为17、18、19 m 时,巷道围岩应力以及墩柱的垂直应力随着切顶高度的增加而减小,说明从17 m 到18 m 再到19 m,切顶爆破卸压效果越来越好;切顶爆破高度为19 m 和20 m时,巷道围岩应力以及墩柱的垂直应力相近,说明切顶爆破高度从19 m 往后卸压效果不再大幅增加。综合分析对比4 个情况的应力云图并结合经济适用性,发现切顶爆破高度为19 m 时,卸压效果最佳。

3.4 预裂切顶高度对围岩塑性区影响

工作面处切顶后塑性区图如图7。

图7 工作面处切顶后塑性区图Fig.7 Plastic zone diagrams after roof cutting at working face

结合4 个情况的塑性区云图可知,切顶爆破高度分别为17、18、19、20 m 时,巷道周围顶板及两帮均受到大小不同的剪切和拉伸破坏。当切顶爆破高度从17 m 增加至19 m,巷道周围的破坏程度逐渐减小;切顶爆破高度为19 m 和20 m 的时候,巷道周围的破坏程度相近,说明切顶爆破高度为19 m时卸压效果趋于最佳值,继续增加切顶爆破高度,卸压效果已不会大幅增加。综合分析对比4 个工况的塑性区云图并结合经济适用性,发现切顶爆破高度为19 m 时,卸压效果最佳。

4 工业试验效果

针对工作面顶板下沉量大、巷道断面收敛大等问题,需进行预裂切顶卸压,考虑技术和经济因素,对各项参数进行确定,切顶参数见表1。

表1 切顶参数表Table 1 Parameters of top cutting

现场设置3 个测量站点,每个站点用深基点位移计对围岩的顶底板位移以及两帮位移进行观测测量。留巷期间巷道围岩表面位移变化图如图8。

图8 留巷期间巷道围岩表面位移变化图Fig.8 Surface displacement variation of roadway surrounding rock during roadway retention

由图8 可知,在3#站点测量的顶底板位移量以及两帮位移量均最大。40 d 之后移近量基本不再变化。整体来看,3 个测站巷道顶底板位移、两帮位移变化量趋势基本相同,变形量相差很小,围岩控制效果好。

5 结 语

1)通过建立力学模型,代入现场数据计算,对比未断顶和断顶时顶板的悬梁结构,得到沿空留巷采空侧位移量表达式,切顶后巷道采空侧位移比未断顶时减小了46.7%。

2)采用数值模拟的方法计算得出,针对91-101工作面开采情况切顶高度为19 m 时效果最佳。

3)确定切顶的各项参数,根据各项参数进行现场试验,从分析出的数据可知围岩控制效果好、可行。