脑卒中患者出院安置现状及预测因子分析

江雅倩,汪晖,屈聪蕙,王怡萱,乐霄,黄海珊

随着我国医疗卫生水平的提升与医药卫生体制的深化改革,分级诊疗制度与按病种分值付费方式持续推进,患者平均住院时长也日益缩短[1]。但对于脑卒中这一高致残类疾病而言,住院时长缩短的同时,也意味着患者的出院照护支持与康复需求更为明显。部分脑卒中患者躯体功能可在较短时间内恢复或接近原有水平,而有些患者则可能需要持续的专业康复训练甚至长期照护,故不同病情严重程度的患者出院后的安置也不同。因此,有学者引入了出院安置(Discharge Disposition)这一概念,即患者出院后即将前往的地点或场所[2],可能是患者原本家中或其亲属家中等居家出院安置,或其他机构如基层医院、社区卫生服务中心、康复机构、养老院等非居家出院安置。不同的出院安置类型对应的出院准备服务也有所不同,其中最理想的情况是出院安置不改变,即患者能回到原来家中且照护支持无变动,这类患者使用常规出院准备服务即可,而对于出院安置发生改变的患者,其出院准备服务更为复杂且需尽早实施,以确保其在出院后能得到持续完整的照护[3]。医护人员若能在患者住院早期便识别出其有出院安置发生改变的可能性,则能更有针对性地为患者实施出院准备服务,合理分配医疗卫生资源。目前,国外已有脑卒中患者出院安置预测因子或预测模型的研究来帮助解决这一问题[4-5]。本研究对脑卒中住院患者出院安置现状展开调查,并分析其相关预测因子,旨在为临床医护人员对脑卒中患者实施出院准备服务提供参考。

1 对象与方法

1.1对象 采用整群抽样方法,选取2021年5~6月在武汉市某三级综合医院神经内科住院的脑卒中患者作为研究对象。纳入标准:①年龄≥18岁;②经CT或MRI确诊为脑卒中;③入院时间不超过48 h;④入院前未接受专业居家照护服务或未居住在养老院等照护机构;⑤患者本人或其家属知情同意并自愿参与研究。剔除标准:①住院总时长<72 h;②住院期间死亡或转至其他科室;③因住院时间过长而无法在研究期限内获得出院安置情况。

1.2方法

1.2.1资料收集内容 本研究采用自行设计的调查表进行资料收集,研究者在查阅相关文献基础上初步设定资料收集内容,随后与2名从事护理管理的专家、2名临床经验丰富的神经内科护士长共同讨论修改,确定调查内容与各项内容评估方法。资料收集内容包括:①患者一般资料。性别、年龄、婚姻状况、文化程度、工作状况、医疗费用支付方式、家庭人均月收入、居住状况。②疾病相关资料。合并症指数[采用Charlson合并症指数(Charlson Comorbidity Index, CCI)评分[6]]、过去1年内住院及急诊次数、日常用药数量、现有医疗问题数量(所有医疗诊断中需要进行积极治疗或进一步检查的疾病问题个数)、带管情况。③身体功能资料。步行能力、日常生活活动能力(ADL,采用Barthel指数评估)、工具性日常生活活动能力(IADL,采用Lawton IADL量表[7]评估)、感知功能、认知(使用Mini-cog量表[8]评估)与意识状况、BMI、压力性损伤风险(采用Braden量表评估)、跌倒风险(采用Morse量表评估)、心理状况(采用心情温度计评分量表[9-10]评估)。④出院安置情况:出院安置不改变,即患者回到原来家中,且无新成员搬入提供照护;出院安置改变,即使用居家照护服务(保姆、护工)、搬至亲属家中接受照护或有其他亲属搬入原住所提供照护等居家安置,或转入基层医疗机构(下级医院或社区卫生服务中心等)、康复机构或长期照护机构等非居家安置。

1.2.2资料收集方法 由3名护理学在读硕士研究生负责资料收集。研究前由课题组负责人进行统一培训,培训内容包括相关知识、调查问卷详细说明、沟通注意事项等。一般资料、疾病相关资料及身体功能资料可通过医疗病历、护理记录及现场调查获取,且均需在患者入院48 h内完成收集。出院安置情况则在患者出院前1 d或当天收集。

1.2.3统计学方法 采用Excel软件双人录入数据并核对。采用SPSS24.0软件进行数据分析。通过单因素分析与多因素分析筛选预测因子,单因素分析采用χ2检验、Fisher确切概率法,多因素分析采用logistic回归分析。使用受试者工作特征曲线(Receiver Operating Characteristic Curve, ROC)下面积评估模型预测性能,Hosmer-Lemeshow拟合优度检验评估模型一致性。检验水准α=0.05。

2 结果

2.1脑卒中患者相关资料 本研究对245例脑卒中患者进行资料收集,最终纳入238例,其中男160例,女78例;年龄30~89(62.14±11.70)岁。婚姻状况:已婚213例,未婚2例,离异3例,丧偶20例。文化程度:小学及以下66例,初中83例,高中/中专55例,大专及以上34例。工作状况:在职81例,退休143例,失业/未就业14例。医疗费用支付方式:城镇居民医保49例,城镇职工医保83例,新农合101例,其他5例。过去1年内住院及急诊次数:0~1次174例,1次以上64例。日常用药数量:0~2种171例,2种以上67例。现有医疗问题数量:1~3个198例,3个以上40例。工具性日常生活活动能力:完全正常146例,1~2项异常60例,2项以上异常32例。感知功能:听力视力都正常222例,听力或视力异常16例。BMI:正常(18.5~24.0)113例,低于正常(<18.5)14例,高于正常(>24.0)111例。跌倒风险:低危或中危61例,高危177例。心理状况:正常225例,异常13例。

2.2脑卒中患者出院安置状况 出院安置未发生改变154例(64.7%),出院安置发生改变84例(35.3%),其中11例出院后搬入其他家属家中或有其他家属搬入,6例雇请保姆,39例转入基层医院,28例转入康复机构。

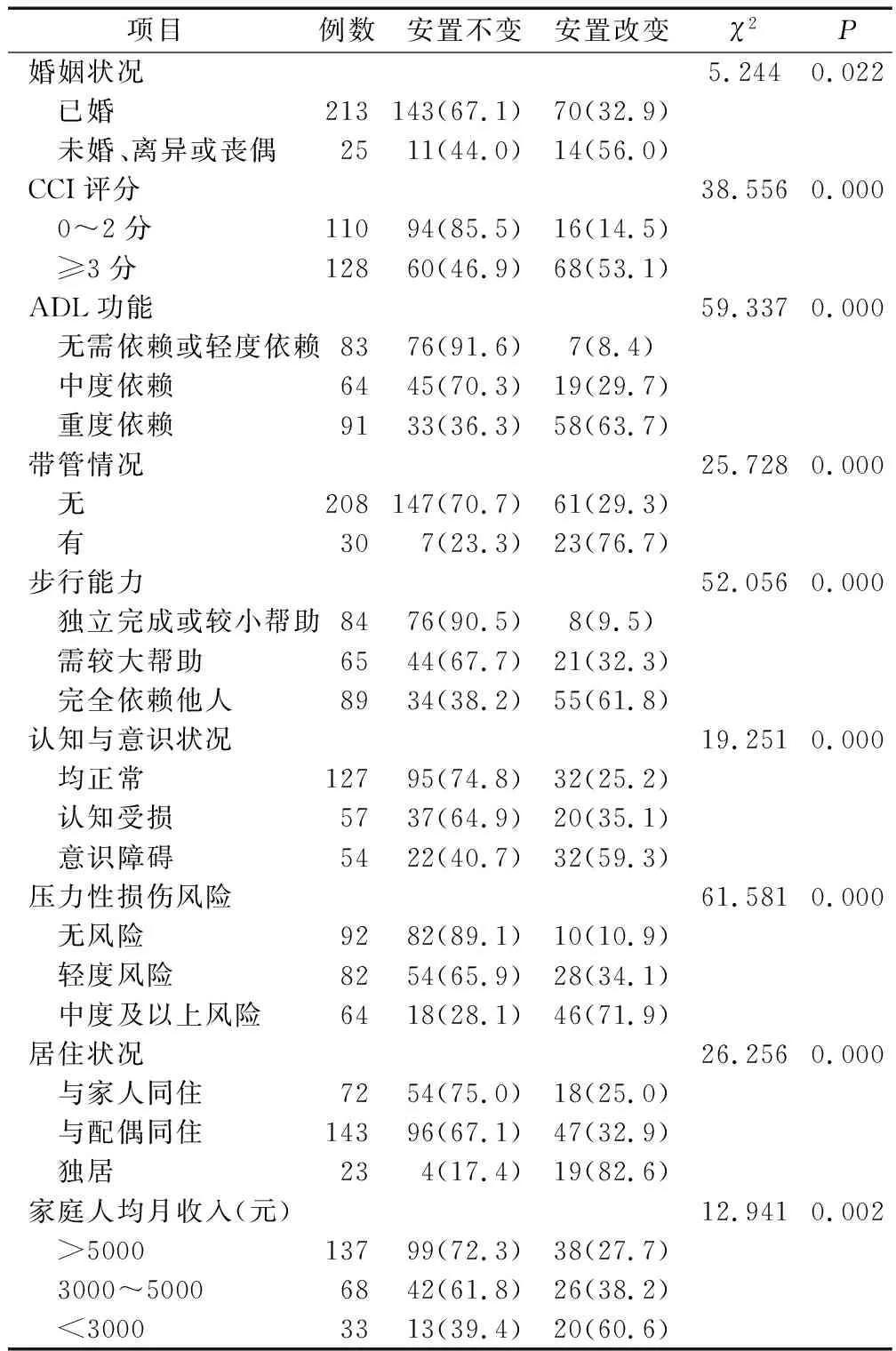

2.3脑卒中患者出院安置的单因素分析 将患者一般资料、疾病相关资料与身体功能资料中的各项变量进行单因素分析,差异有统计学意义的项目见表1。

表1 脑卒中患者出院安置的单因素分析 例(%)

2.4脑卒中患者出院安置影响因素的多因素分析 以出院安置是否发生改变为因变量(否=0,是=1),将单因素分析差异有统计学意义的项目为自变量进行logistic回归分析,采用向前逐步回归法进行最终预测因子筛选。结果显示ADL功能(无需依赖或轻度依赖=1,中度依赖=2,重度依赖=3)、压力性损伤风险(无风险=0,轻度风险=1,中度及以上风险=2)、居住状况(与家人同住=1,与配偶同住=2,独居=3)进入回归模型,结果见表2。模型Hosmer-Lemeshow检验结果为χ2=2.910,P=0.893,说明预测结果与实际结果一致性高;根据模型预测概率绘制ROC曲线图,得到ROC曲线下面积为0.861(95%CI:0.811~0.910),说明模型有较好的预测能力。

表2 脑卒中患者出院安置影响因素的多元回归分析

2.5不同类型出院安置改变患者的单因素分析 将出院安置改变的84例患者分为居家照护(包括出院后搬入其他家属家中或有其他家属搬入与雇请保姆)、基层医院、康复机构三组,纳入患者一般资料、疾病相关资料与身体功能资料中的各项变量进行χ2检验,差异有统计学意义的项目,见表3。

表3 出院安置改变患者不同类型出院安置的单因素分析 例(%)

3 讨论

3.1脑卒中患者出院安置状况 本研究显示,脑卒中患者出院安置改变发生率为35.3%,其中非居家出院安置发生率为28.2%,高于上海某三级医院出院安置研究中的非居家出院安置率(11.4%)[2],这可能与研究对象不同有关,相关文献的研究对象为6个不同内科科室患者,脑卒中患者仅占16.4%[2],其研究对象对出院后的整体照护需求低于本研究。在欧美、日本等发达国家,为提升病床周转率,会将病情稳定、治疗方案明确且有康复或专业护理需求的患者转介至提供急性后期照护服务或中期照护服务的社区、机构[11-12],因此非居家安置比例为30%~50%[13-15],远高于我国大陆地区。此外,本研究非居家出院安置结果中,仅出现基层医院与康复机构,而无患者选择社区服务或照护机构。分级诊疗制度与出院后医疗服务发展不健全是造成这一现象的主要原因,但医院的转介服务不完善也是另一重要原因。王冰花等[16]对湖北省19所三级医院出院准备服务调查发现,目前出院指导和院外随访已广泛开展,但转介服务仍较少。在我国文化背景及传统养老方式的影响下,患者本就更倾向于出院后能回家康复或接受照护[17],加之医院未提供多种出院后医疗服务或机构的相关信息,患者及家属很难在住院期间或出院时作出选择,故较少有患者在出院时选择社区服务或照护机构。解决这一难题需政府与医院的共同努力,加强基层医疗机构与医疗信息平台的建设,促进各机构间的联动,从而为患者提供更加连续、完整的医疗服务。

3.2脑卒中患者出院安置预测因子分析 本研究结果显示,ADL功能、压力性损伤风险与居住状况对预测脑卒中患者出院安置是否发生改变表现出较好性能。①ADL功能。脑卒中已成为我国成人致残的首要原因[18],严重影响患者院后日常生活自理能力。若患者在入院阶段时ADL功能受损较轻,那么其出院时恢复至原有水平的可能性也更高,出院后返回家中的可能性也更高[19]。本研究显示,入院时ADL重度依赖患者其出院安置发生改变的概率是无依赖或轻度依赖患者的6.141倍。②压力性损伤风险。压力性损伤风险评估常使用Braden量表,评估内容包括移动能力、感知能力、潮湿程度、活动能力、营养摄取能力、摩擦力与剪切力。Valiani等[20]的一项大样本研究发现,Braden量表中仅移动能力在预测患者的出院安置上就表现出较大潜能,也说明压力性损伤风险高,其本质是反映了患者身体各项功能的衰退与代偿能力的降低,此类患者出院安置改变的可能性也更大。③居住情况。研究结果显示,独居及与配偶同住是患者出院安置改变的重要预测因子。大部分患者出院时日常活动功能尚未完全恢复,若住院前与家人一同居住,则家属可提供一定的照护支持,帮助维持正常生活,出院安置发生改变的可能性较小;而独居患者由于原安置点缺乏照护支持,尤其是老年独居患者,在日常生活中本就更容易发生衰弱[21],居家照护需求与其他未被满足的需求更高[22],因此,出院后继续独居的可能性低。由于本研究中患者大部分为老年人,其配偶年龄偏大,照护能力有限,出院后可能需要其他照护者的帮助,因此与配偶同住的患者出院安置改变的可能性也较大。

3.3出院安置改变患者不同安置类型选择的差异性分析 本研究出院安置改变类型包括居家照护、基层医院与康复机构。表2结果显示,入院时步行功能差、ADL功能差、CCI评分高者出院至基层医院与康复机构的可能性更高,因为有以上表现的患者往往并发症更多、病情更严重,对出院后的专业护理与康复治疗需求高。尽管两种安置都能为患者提供治疗与康复,但仍有一些区别,基层医院能为患者提供更多的治疗、检查与专业护理,且医疗保险报销比例高,费用低,而康复机构则更注重于患者身体功能的康复训练,有利于提升患者日后的生活品质,但费用更高。在本研究中,携带管道入院的患者更倾向选择基层医院,这可能与其出院时仍未拔管故需要专业护理有关,同时,家庭人均月收入低的患者也更倾向于选择费用低的基层医院,而家庭人均月收入高的患者则更倾向于康复机构。张珊珊等[23]的研究结果也显示,高收入的脑卒中患者康复锻炼行为执行意向更好。对于居家照护这类非专业性出院安置,其仅能协助患者完成日常生活活动或简单的康复锻炼,所以本研究中选择此类安置的患者多为并发症少、步行功能或ADL功能相对较好的患者。综合来看,医护人员可根据患者病情轻重、护理需求、康复需求、经济能力,尽早给出出院安置建议。对于病情较重,短期内无法进行康复锻炼的患者,可考虑转介至基层医院等医疗护理设施配备齐全的机构;对于有康复需求且经济条件较好的患者,推荐转介至专业康复机构;对于病情较轻,可居家康复的患者,则应做好出院宣教,加强康复训练指导。此外,建议政府进一步加强基层医疗卫生机构建设,提升康复设施及人员配比,同时通过互联网等手段构建信息平台,扩大宣传,与医院间形成联动,促进医院与社区间的无缝衔接服务,真正实现“康复回社区”。

4 小结

本研究调查发现,脑卒中患者出院安置改变发生率较高,患者入院时的ADL功能、压力性损伤风险与居住状况可预测出院安置是否改变。脑卒中患者对康复、护理等医疗服务有不同程度的需求,在选择出院安置时,临床医护人员应结合患者的病情严重程度、活动功能、照护支持、经济状况提供指导意见,政府与医院未来也应在出院后医疗卫生服务与转诊制度上继续加强建设,确保医疗服务延续性。本研究仅在一所医院进行调查,且出院安置种类也较少,具有一定局限性,建议后期可进行多中心的研究,并针对不同类型的出院安置分别构建预测模型。