航空电磁超材料沿面及组合间隙操作冲击电压放电特性

蔡力, 刘伟, 周蜜, 李泉新, 王建国

(武汉大学 电气与自动化学院,湖北 武汉 430072)

0 引 言

电磁超材料是一类具有自然界中材料所不具备超常物理性质的人工复合材料。由于大量金属微结构的存在,超材料具有完全不同于绝缘介质基板的电磁特性,呈现出带内透射率高、带外截止能力强、宽入射角范围内频率特性好等优异电磁性能,十分契合航空飞行器天线罩的需求[1-5]。

传统复合材料雷达天线罩通常采用雷电分流条进行雷电防护,因为雷电分流条相比复合材料天线罩具有空间优势,在雷电场中会优先产生感应电荷和上行流注,随后发展为上行先导,使雷电更容易击中分流条从而起到保护天线罩及天线的作用。与传统复合材料天线罩不同,电磁超材料天线罩具有亚波长量级的人工金属微结构单元阵列,这些微结构单元的存在使其具有了一定的导电性能,在雷电环境下也会产生感应电荷和上行先导,其结果是分流条屏蔽失效[6-9],因此传统基于电磁感应屏蔽的雷电防护方式已不能完全适用。

但随着电磁超材料在飞行器天线罩应用的推广,超材料天线罩的雷电防护方式急需解决[10-13]。但目前国内外针对超材料天线罩的雷击附着过程认识还不足,对于雷电环境中的超材料天线罩雷击机理认识尚不清晰[14-18]。

电磁超材料用于天线罩时,天线罩的边缘通常与飞机的机身接地部分相连,等效于超材料平板单侧接地,雷电直击天线罩不同位置时,其接地条件发生变化,电磁超材料不同的接地方式是否会影响其雷击特性。

雷电击中电磁超材料天线罩后,其放电过程可分为两部分:雷云与超材料天线罩之间空气间隙放电和天线罩表面雷电附着点至边缘接地位置的沿面闪络放电。冲击电压的极性和接地方式的不同会影响雷云与天线罩之间空气间隙的冲击放电电压和沿面闪络放电形貌。为模拟自然雷电接闪过程中电磁超材料附近空间电场情况,采用250/2 500 μs 标准操作波。在该波形下,电磁超材料表面产生的场强变化率与实际雷击过程相似[19]。

本文开展电磁超材料沿面及组合间隙操作冲击电压放电试验,结合高速摄像对沿面放电过程中空间流注发展阶段进行观测,研究沿面自放电现象的发展过程、组合间隙的击穿特性以及雷电附着特性。研究结果可以为电磁超材料雷电防护提供参考。

1 试验设计

1.1 电磁超材料结构与设计

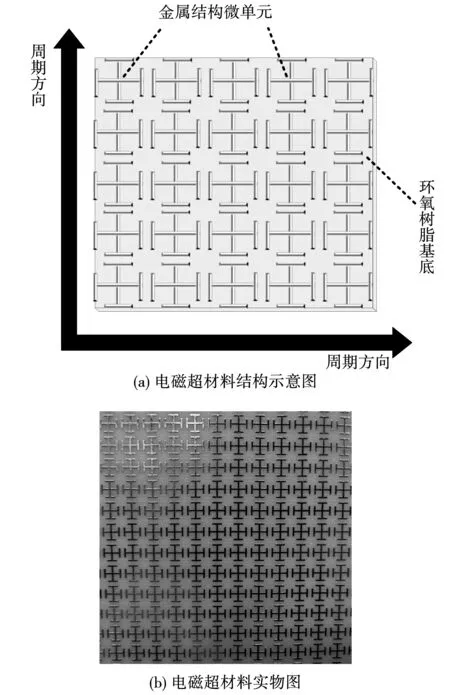

试验设计并定制了典型的十字交叉型电磁超材料微结构单元作为研究对象。其超材料平板由人造金属微结构单元阵列、绝缘介质基板构成,电磁超材料一般将单层或多层人造金属微结构单元阵列通过化学等方式嵌入绝缘介质基板中得到。金属微结构单元具有很多不同的几何形状和尺寸,大致可分为两类:电气连通型和非电气连通型,而本文选用的十字交叉型属于非电气连通型,以环氧树脂为基板,采用铜作为微结构单元,通过电镀印刷的方式嵌在环氧树脂的表面。由于是通过对微结构单元在水平方向和竖直方向进行周期性重复镶嵌方式得到整个电磁超材料的表面阵列,因此存在两个互相垂直的周期性方向。十字交叉型电磁超材料的结构示意图如图1(a)所示。

本文试验采用的十字交叉型电磁超材料单个微结构单元尺寸为4 mm×4 mm,相邻两个微结构单元间距为1 mm,整个电磁超材料的尺寸为500 mm×500 mm。图1(b)是十字交叉型电磁超材料的实物样品。

图1 十字交叉型电磁超材料平板样品

1.2 试验方法与试验系统

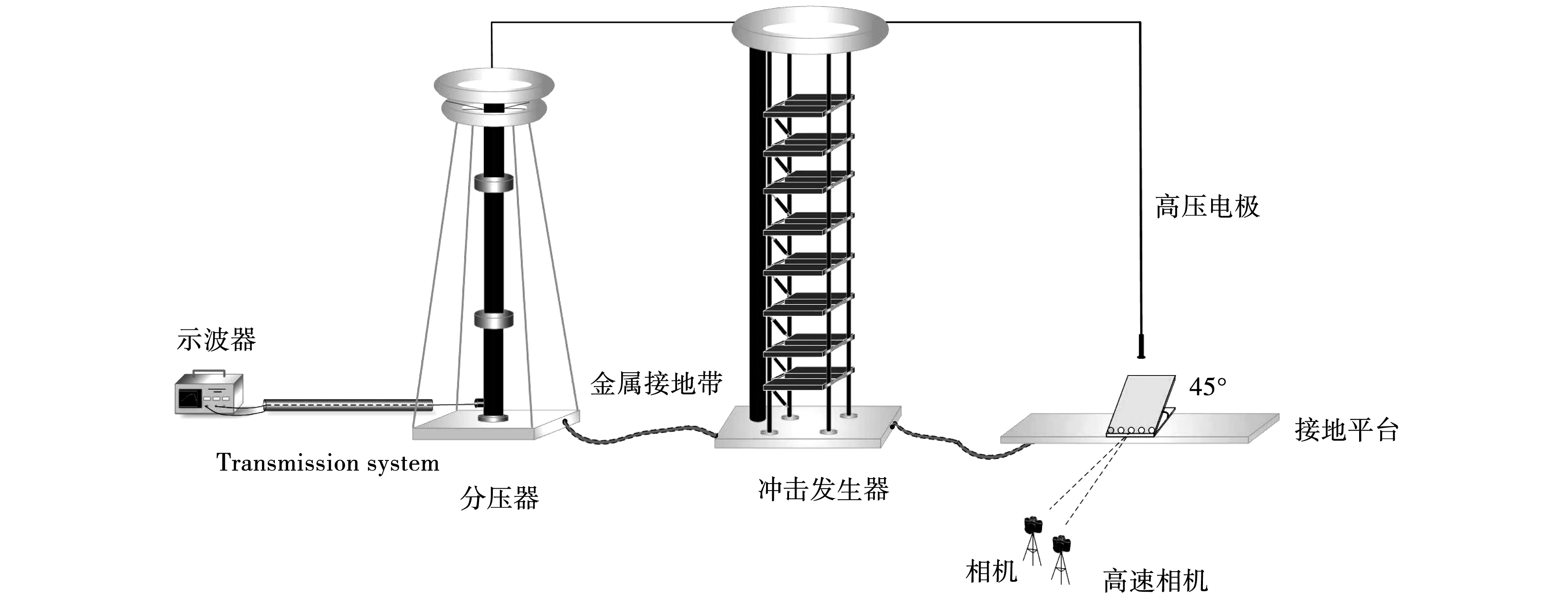

试验采用冲击电压发生器作为试验平台,研究超材料板的冲击电压放电特性,图2是超材料的沿面及组合间隙冲击电压试验系统示意图,包括冲击电压发生器、高压电极、分压器、示波器、试验平台及相机。本试验采用的是3 000 kV冲击电压发生器,可以产生1.2/50 μs标准雷电冲击电压与250/2 500 μs标准操作冲击电压两种冲击电压波形;分压器分压比为1∶3 000,经过100倍衰减器接入示波器;冲击测量系统的不确定度经现场校准为1%。试验采用针电极作为高压电极,模拟雷电放电时先导;试验用到两台普通相机和一台高速相机,其中一台普通相机和高速相机布置于试验台正前方(高速相机型号为Phantom V2512,以46 kpfs的帧率进行拍摄,曝光时间1.46 μs,死区时间2.17 μs,镜头焦距35 mm,图像分辨率128×128;普通相机型号为NIKON D3300,镜头焦40 mm,曝光时间6 s,图像分辨率6 000×4 000),另一台相机布置于45°或者90°方向(普通相机型号为Canon ESO 80D,镜头焦145 mm,曝光时间6 s,图像分辨率6 000×4 000),共同记录冲击放电形貌及放电发展过程。

图2 电磁超材料沿面及组合间隙冲击电压试验系统

1.3 电磁超材料接地方式布置

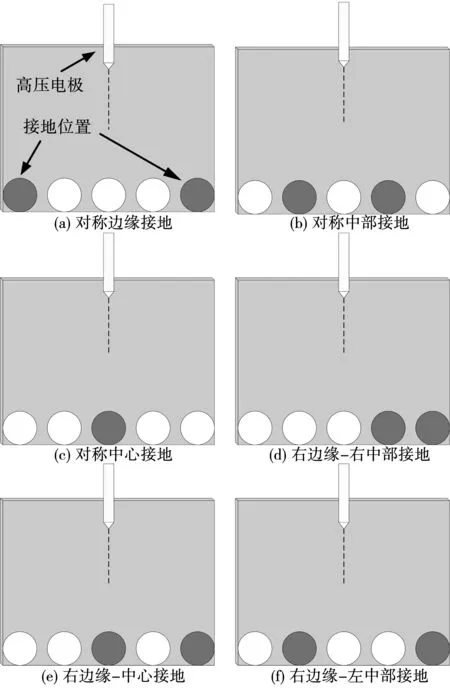

由于电磁超材料的沿面放电电压远低于传统的复合材料,具有和纽扣型分流条相似的功效,因此需研究天线罩雷电防护失效情况下,雷击直接击中电磁超材料天线罩后的沿面放电特性,以及天线罩表面接地方式对雷电泄流的影响,基于上述分析设计了以下6种不同的接地方式,接地片为圆环形紧贴于电磁超材料表面,如图3所示。

图3 接地电极布置示意图

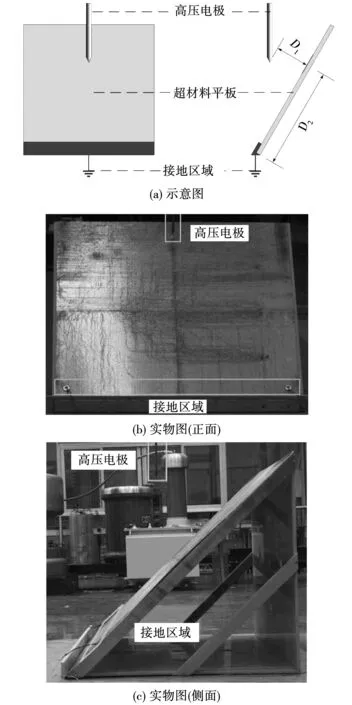

1.4 电磁超材料沿面及组合间隙冲击电压放电形貌测量平台

为观测在不同接地方式下航空飞行器天线罩遭受冲击电压的两个放电阶段,试验设置不同冲击电压极性、不同接地方式分析其组合间隙冲击电压放电特性,图4为试验布置。为了方便拍摄观察其沿面放电形貌,试验台设计为45°倾斜平面,试验台平面尺寸为1.2 m×1.2 m,电磁超材料等效平板尺寸为1 m×1 m;针电极竖直布置于试验台中心点正上方,距离电磁超材料垂直距离D1=35 cm,垂点距试验台下边缘距离D2=85 cm;接地电极布置于超材料平板靠近底部位置5 cm宽条形区域。其中一台普通相机通过长时间曝光拍摄其电磁超材料的冲击电压放电形貌;一台高速摄像机用于拍摄高帧率沿面放电发展过程。进行试验时的环境温度为9 ℃、湿度46%、大气压为101.4 kPa。本文中的击穿电压数据都已经过标准大气条件的换算。

图4 电磁超材料沿面及组合间隙冲击电压放电试验

试验中采用多级法测试操作冲击放电电压,电压级数设置≥3,每级电压试验10次,两次试验之间相隔2~3分钟,记录10次试验中组合间隙发生击穿次数,每组加压的电压水平依据前一组试验结果增加或减少ΔU,直至10次试验均发生击穿或者10次试验均不发生击穿。图5为试验所用的正、负极性操作冲击电压的波形。操作冲击50%放电电压可表示为

图5 250/2 500 μs操作冲击电压波形

(1)

2 试验结果与分析

2.1 不同接地方式超材料板放电电压及波形

针对十字交叉型电磁超材料,采用不同接地方式,开展电磁超材料沿面及组合间隙冲击放电试验,电磁超材料平板试验件各有3种对称的接地方式和3种不对称的接地方式,每种接地方式进行10次放电试验,通过示波器记录放电电压波形。

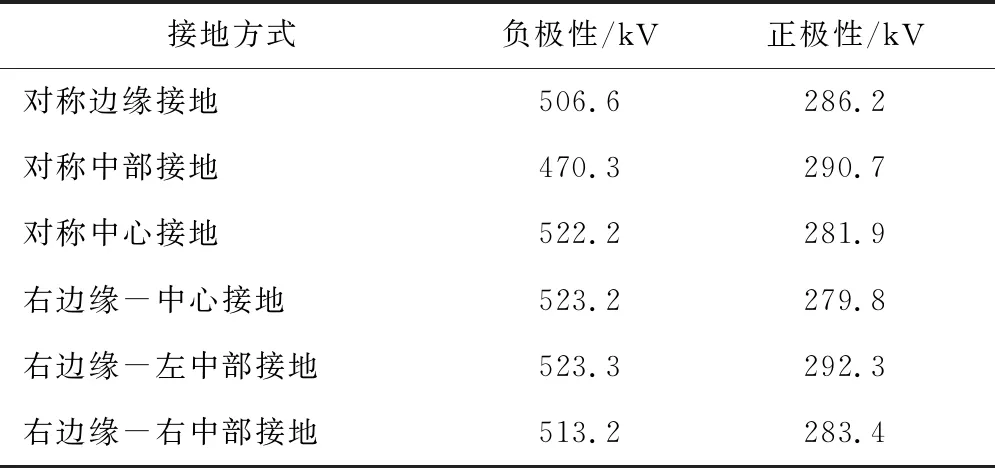

表1为十字交叉型电磁超材料在6种接地方式下正极性、负极性的平均击穿电压。其负极性下的最高冲击击穿电压是右边缘-左中部接地(523.2 kV)和右边缘-中心接地方式(523.3 kV),两者数值相差不大;而正极性下最高冲击击穿电压是在右边缘-左中部接地方式(292.3 kV)下。统计表明,在右边缘-左中部接地方式下,其正、负极性的操作冲击击穿电压值最大。

表1 十字交叉型超材料组合间隙操作冲击击穿电压

试验结果还显示出十字交叉型电磁超材料的冲击电压击穿特性有明显的极性效应:在相同的接地情况下,其负极性冲击击穿电压明显大于正极性电压,基本上是1.60~1.85倍之间。在对称边缘、对称中部、对称中心三种对称接地方式下,负极性电压分别是正极性电压的1.77、1.62、1.85倍,在右边缘-中心、右边缘-左中部、右边缘-右中部三种不对称接地方式下,负极性电压分别是正极性电压的1.87、1.79、1.81倍。并且十字交叉型电磁超材料的击穿波形与冲击电压极性也有明显联系,在正极性冲击电压下的击穿总是发生在波前时刻,而负极性冲击电压下的击穿总是发生在波尾时刻,如图6所示。

图6 十字交叉型超材料正、负极性操作冲击电压波形

在针电极-超材料平板接地的情况下,操作冲击电压作用时,高压电极率先开始电晕放电,随后电极周围空间充斥着大量电荷,继而进一步形成流注放电,流注开始由高压电极向着相向的板电极发展,也就是下行流注的向下发展过程;在下行流注发展至超材料平板表面之前,由于超材料平板含有大量的导电金属微结构单元,会产生大量的感应电荷,但超材料平板的一端接地,雷电附着点周围大量的感应电荷会向着接地点流向“大地”,在此过程中,微结构单元之间的间隙、微结构单元内部间隙会形成类似于电容平板结构,若此间隙的电场强度达到击穿阈值,则间隙击穿,大量连续微间隙击穿,则会造成电磁超材料平板的沿面自放电现象,下行流注的发展与超材料表面的自放电现象是同一时间内进行的。总而言之,雷电击中电磁超材料天线罩的放电过程分为两部分,第一部分是空气间隙未击穿时,由高压电极开始的下行流注发展以及电磁超材料平板的沿面自放电同时进行;第二部分是空气间隙击穿后,下行流注发展至超材料表面,由雷电附着点至接地边缘的沿面闪络放电。

2.2 不同接地方式超材料板沿面放电形貌

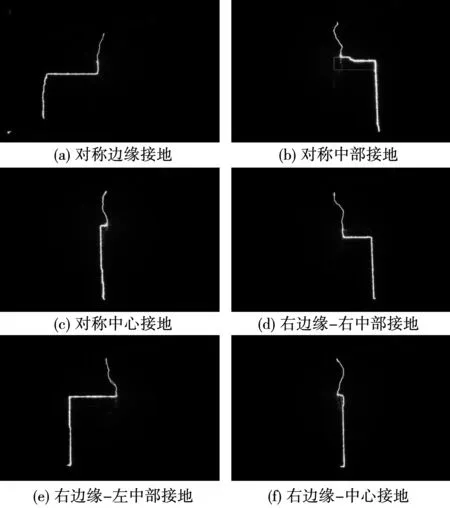

图7、图8分别为十字交叉型电磁超材料负极性、正极性下沿面放电形貌,沿面闪络路径与放电极性没有明显联系,都表现为:从放电附着点至接地点沿超材料周期方向放电路径,单次放电拐点一般不超过两处,放电击穿路径只有一条明亮的主通道。

图7 十字交叉型电磁超材料负极性沿面放电形貌

图8 十字交叉型电磁超材料正极性沿面放电形貌

对于对称性接地方式,放电附着点距两处接地位置放电距离大致相等,因此沿面放电最终流入左右两侧接地位置的概率相同,沿面放电形貌也表现出对称性。

对于不对称接地方式,放电附着点距两处接地位置放电距离不相同,沿面放电最终大部分流入放电距离短的一处接地位置,也有少数流向放电距离较长的接地位置。由高速摄像拍摄的空气间隙击穿之前超材料平板表面的自放电通道对比可以看出,负极性放电时的间隙自放电通道明显比正极性通道更粗及更加密集,一定程度上反映出负极性放电强度明显高于正极性。

2.3 不同极性自放电通道形貌

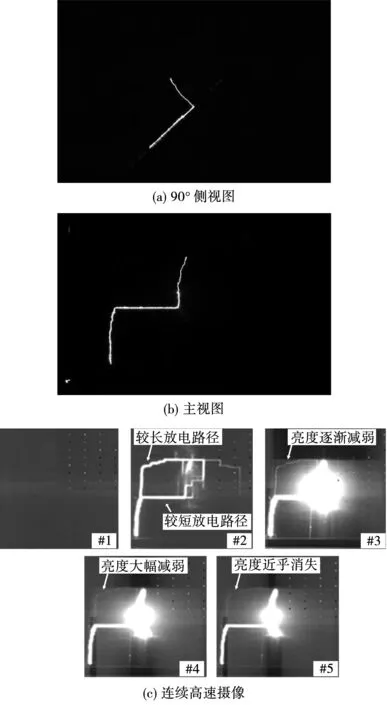

高速摄像下十字交叉型电磁超材料在对称边缘接地方式下负极性组合间隙放电形貌如图9所示,图9(c)的第3帧为间隙放电连接至超材料表面瞬间的高速摄像,第2帧为连接前一瞬间的高速摄像即流注发展过程的高速摄像。在放电通道连接至电磁超材料表面之前,超材料表面微结构阵列会产生自放电现象,各条自放电路径有竞争现象,自放电路径从附着点区域的多个方向与通道发展,发起向接地位置汇聚最终流入接地点,形成明亮的沿面放电路径。

图9 组合间隙负极性放电形貌图

其中竞争现象主要是在高压电弧接触到超材料板的附着点后,每一条自放电路径到接地点的电导大小相互竞争,其中较短路径的电导较大,有竞争优势,所以沿面放电最终大部分流入放电距离短的沿面放电路径,最终汇入接地点。但并不是放电距离越短其电导就越大,也有例外情况,在右边缘中部接地方式下,最终沿面放电路径有的连接较短路径的中部接地点,也有的连接较长路径的边缘接地点。

流注发展过程中形成的自放电通路与最终的沿面闪络路径有着密切关系,放电电弧由高压电极发展至超材料表面附着点后,沿面闪络路径会沿着自放电通路中放电路径电导较大的一条发展,形成完整的组合间隙放电通路。其中沿面闪络路径形成时,可以观察竞争成功的自放电路径亮度小、幅增强,而竞争失败的其余自放电路径会在最终沿面闪络路径形成后亮度逐渐减弱,相比主放电通道亮度有明显区别。

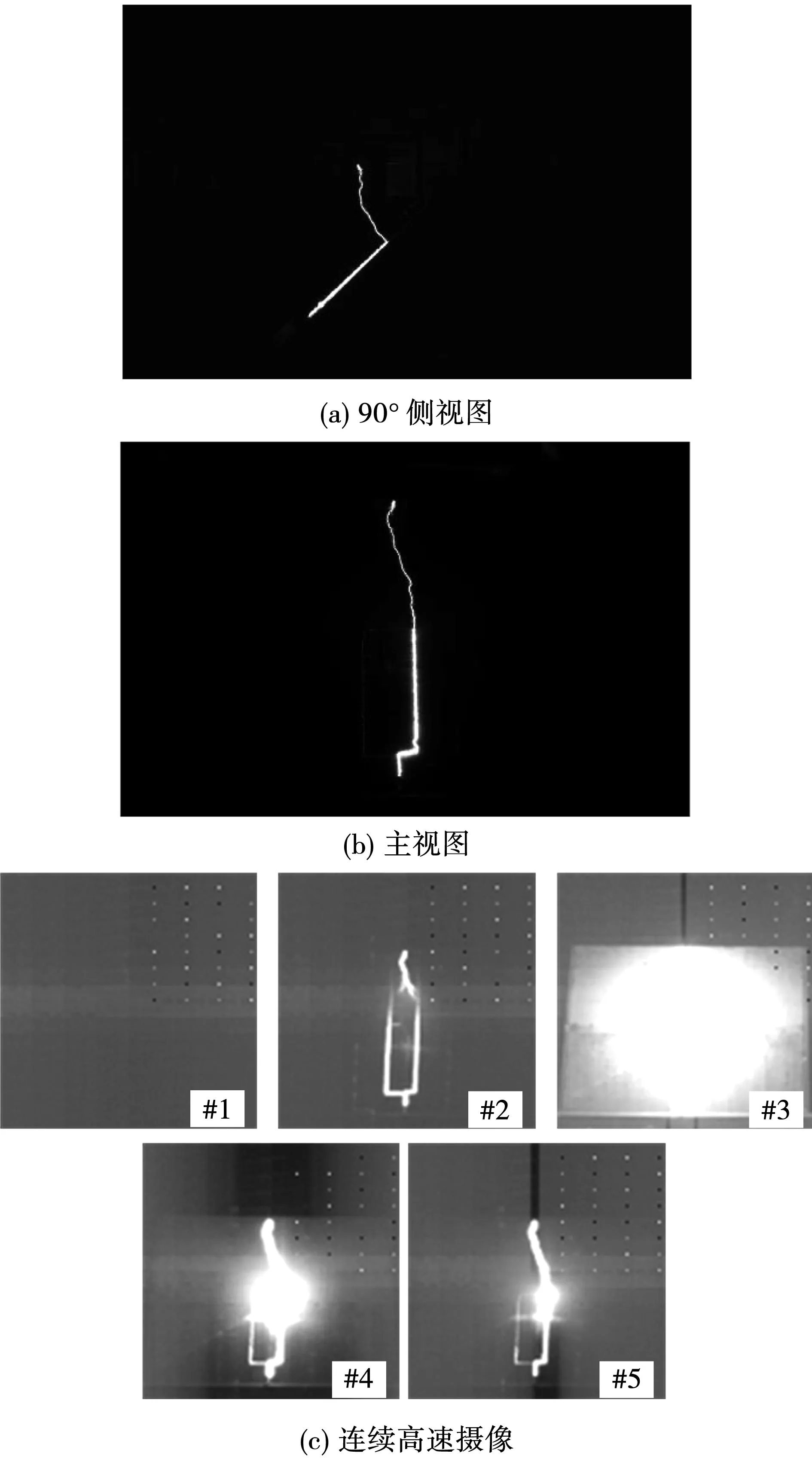

研究不同电压极性下流注发展过程特点及对沿面闪络路径的影响。图10是十字交叉型电磁超材料在右边缘-中心接地方式下正极性组合间隙放电形貌。与负极性操作波相比较,两者共同特点:流注发展阶段沿面形成的自放电通路对最终的沿面放电路径有着决定性的作用;不同的是:正极性时,在放电通道连接至电磁超材料之前没有明显的电晕放电区域,但可以观察到由针电极发出的明显下行流注;正极性电磁超材料表面微结构阵列的自放电比负极性操作波下弱,自放电通道也较清晰,无杂乱分叉。总而言之,正极性电压下更容易由高压针电极产生下行流注,电磁超材料表面微结构产生的电晕较弱。

图10 组合间隙正极性放电形貌图

2.4 超材料板自放电通道对沿面放电路径影响分析

以十字交叉型电磁超材料在右边缘-中心接地方式下两次组合间隙放电为例,如图11所示,其中两次试验条件相同,但第一次放电路径连接至放电路径较短的中心接地点处;另一次的放电路径连接至放电路径较长的右边缘接地点处,两条路径有着明显差异,如图11(a)、图11(b)所示。可以看出,附着点与中心接地点间的放电距离更小,但形成的却是由附着点至右边缘接地点沿面放电通路,结合高速摄像观察其自放电路径形成过程发现,其十字交叉型的放电路径在发展过程中首先通向了右边缘接地点,但是其高压电极的电弧发展至超材料接地板后,又有一条明显的放电路径发展至中心接地点,放电沿着两条路径进行,结合图11(b)发现最终的沿面闪络路径是右边缘放电路径,结果表明,在十字交叉型电磁超材料最终沿面放电路径的发展与形成过程中,流注发展过程形成的自放电通路起着决定作用。

图11 十字交叉型在右边缘中心接地的两次沿面放电路径对比

2.5 不同极性间隙流注发展特性

对比不同极性下单层十字交叉型电磁超材料操作冲击试验流注发展差异如图12所示,正极性操作冲击放电试验中,高压棒状电极率先发生电晕放电,产生下行流注,但超材料板基本不产生上行流注,其下行流注发展期间产生多个分叉,直至其中一个分叉连接到电磁超材料表面后,其余的分叉逐渐消失,只留下一条主放电通路;负极性操作冲击放电试验中,整个间隙放电过程为:由高压端针电极率先发生电晕放电,产生向下发展的下行流注,同时超材料板表面微结构会产生较小的上行流注,上、下流注继续发展,基本在间隙的中间部分连接,连接后会形成一片明显的电晕放电区域,只留下一条主放电通路,且放电强度明显高于正极性放电,同时可以看出负极性的下行流注的分叉明显要少于正极性。

图12 单层十字交叉型电磁超材料操作冲击电压击穿特性试验流注发展对比

3 结 论

本文针对十字交叉型航空电磁超材料进行沿面及组合间隙操作冲击放电试验,结合普通摄像分析了不同接地方式、不同冲击电压极性下沿面放电形貌特性,结合高速摄像分析了流注发展过程中的放电特性。试验结果表明:

1)十字交叉型电磁超材料的冲击击穿电压有明显的极性效应:在相同的接地情况下负极性冲击放电电压明显大于正极性电压,约是正极性电压的1.60~1.85倍。

2)十字交叉型电磁超材料沿面放电路径特征:从放电附着点至接地点沿着超材料周期方向放电,单次放电拐点一般不超过两处,放电击穿路径只有一条明亮的主通道。

3)操作冲击电压作用下,组合间隙在击穿前电磁超材料表面的微结构单元间会感应自放电,形成明亮的沿面自放电通路,各放电通道相互竞争,并决定最终的沿面主放电通路。

4)组合间隙冲击放电流注发展过程的放电特性主要与电压极性相关,正极性冲击电压下,由高压针电极产生向下发展的下行流注,电磁超材料表面只有较弱的起晕;负极性冲击电压下,则会分别产生对向发展的上、下行流注,基本在间隙的中部连接。