土山湾美术工艺品市场转型研究

刘丽娴 王娅妮

纵览国内外现有研究,从市场转型角度切入审视土山湾美术工艺品市场的相关研究鲜见,文章旨在通过梳理土山湾孤儿工艺院历程,聚焦其销售对象与市场转型,及其所映射的历史与当代价值。

一、土山湾孤儿工艺院及其消费群体转变

土山湾地处徐家汇地区南缘,是耶稣会设立的孤儿院,后扩展为工艺工场,成为中国近代美术与高等教育的发源地之一。1933年出版的《徐汇纪略》引言部分记载了徐家汇的由来如下:“徐家汇为晚明相国徐文定公之故乡。以公之子孙世居其地,又以正当肇嘉浜与法华泾两水汇合处,因名曰徐家汇。目下徐家汇有天主堂、耶稣会修院、大小修道院、徐汇公学、徐汇师范、类思小学、藏书楼、天文台、圣教杂志社、圣心报馆、土山湾育婴堂、圣衣院、圣母院、善牧院十余所,请略述于左,并附上海各天主教堂。”可见,徐家汇因明末礼部尚书徐光启的墓地及其后人聚居而得名。

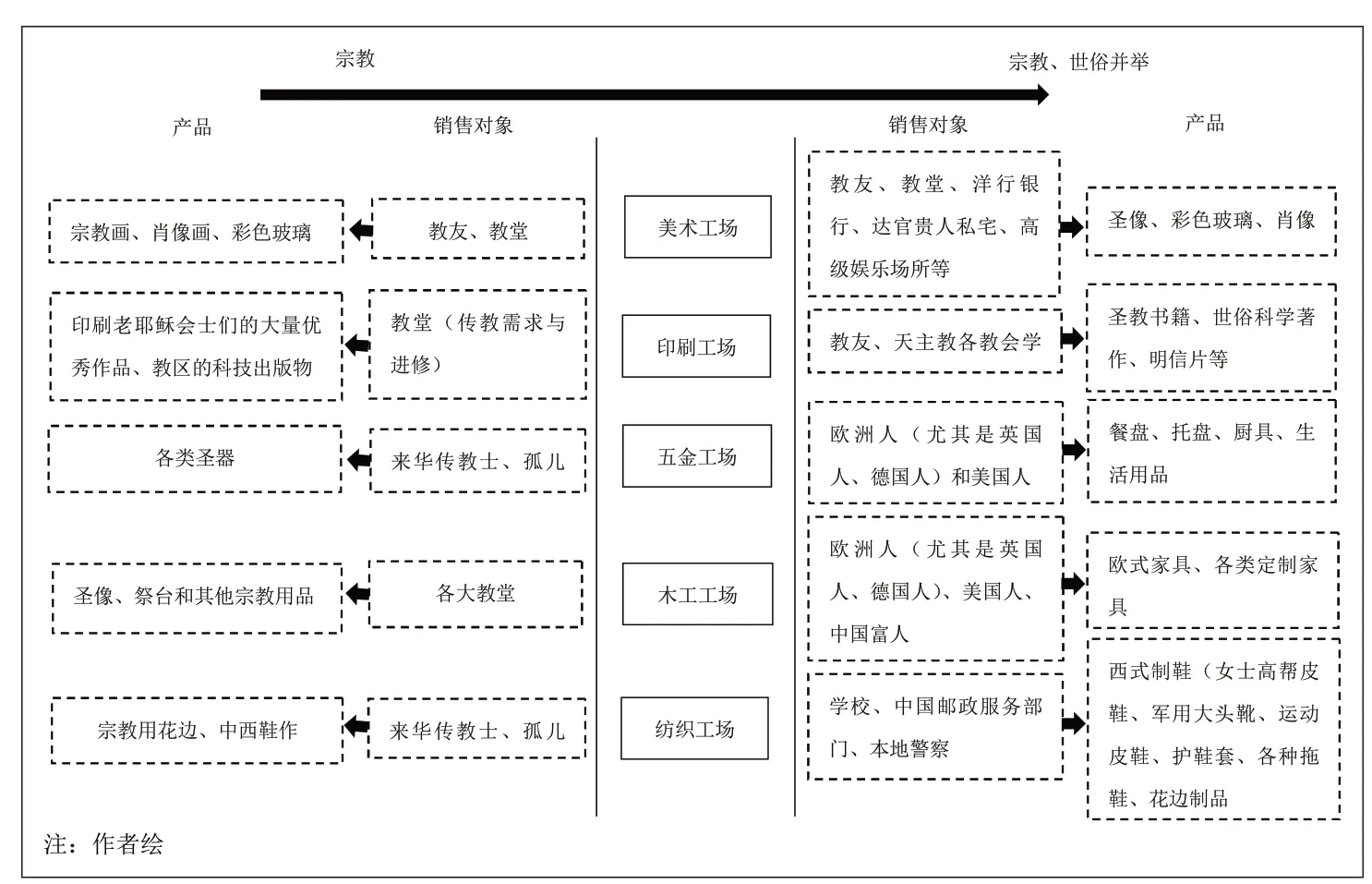

作为中国美术工艺史上的独特案例,土山湾孤儿工艺院历经百年(1864—1958),存世期间借助宗教力量不断调整自身的生产与经营方式,从最初围绕传教需要且顾客类型单一,到顾客类型包括教堂、教会、欧美及中国客户等多类,推动了土山湾孤儿工艺院市场转型与美术工艺品全球流传。工艺院各工场均经历了从早期传教到逐步兼为公众服务的过程,这种赢利点的转化对于孤儿院的发展与中后期的生存都极为重要。

二、工艺院各工场产品类型转变

土山湾孤儿工艺院主要包括美术、木工、五金、印刷等几个主要工场,始终与时俱进地调整业务以谋生存,解放后才陆续分解或并入国营,如五金工场最终转化为上海继电器厂;画馆最终归入五华伞厂;印书馆于1958年并入中华印刷厂等。

(一)美术工场及其产品

土山湾孤儿工艺院作为宗教工艺美术人才培养机构,在19世纪基督教传教事业中扮演了重要角色,并客观推动了中国设计教育的发展进程。1842年鸦片战争后,《南京条约》签订,上海成为五个通商口岸之一;中美《望厦条约》签订,美国可于通商口岸建造教堂、医院;中法《黄埔条约》签订,法国可在五口租地建立教堂,因此上海迅速成为江南教区的传教中心。1847年,范廷佐来华,向时任耶稣会院长朗怀仁提议:在徐家汇创办一所教授雕塑宗教用品及绘画的工艺学校,以适应传教之需。朗怀仁接受了范廷佐的提议,并于1852年底创建了土山湾画馆,最初主要服务教会。而后,出于主动或被动原因,土山湾积极拓展自身业务,销售对象也转变为面向全球接单。

(二)印刷工场及其产品

据《历史上的徐家汇》记载,清咸丰九年(1859年),土山湾印书馆源于传教士爱桑于董家渡创建的印刷所。同治八年(1869年),在原有印刷所的基础上扩建为土山湾印书馆,用于印制经书。同治十二年(1873年),搬至土山湾,并委派工艺院孤儿工匠至葡商所开之虹口望益纸馆印书房学习排铅字。同治十三年(1874年),土山湾印书馆成立。光绪二年(1876年),法国修士翁寿祺接管印书馆。土山湾孤儿工艺院中的印书部到20世纪上半叶已具备相当的规模,印刷技术包括石印、铅印、五彩印等,所印书籍享誉海内外,接受各界各类印刷品。

(三)五金工场及其产品

土山湾五金工场主要包括五金部、冶炼车间、翻砂间、机械部、铸铁工场、金银细作等部门。五金工场的演变历程为:1880年,金银细作;1901年,冶炼工场(同年与木工作场一起代表上海参加了越南河内举行的法亚博览会);五金工场从木工工场脱离独立,1908年,建成了五金工场(俗称铜匠间);1913年左右,处于大发展阶段;1923年,成立铸铁工场,机械部;1955年,土山湾开始分崩离析,五金工场是当时唯一转型成功的部门,转型生产继电器,至公私合营期间,转为上海继电器厂。

五金工场早期生产宗教祭祀用品,后产品类型涵盖范围越来越广,并逐渐向世俗用品方向发展。五金工场的产品不仅在国内销售,同时远销国外。上海市地方志办公室在网上发布的《上海市百科全书》中介绍:“这里铸造的教堂用大钟,曾销往日本、印度、太平洋岛屿和东南亚一带。”

图1 土山湾印书馆1908年出版的《风琴小谱》和1914年出版的《音乐课本》(世俗产品)

(四)木工工场及其产品

土山湾孤儿工艺院木工工场始于蔡家湾孤儿院,1840年至1864年间夏显德神父(Franciscus Giaquito,1818—1864)接手南京教区孤儿院,上任伊始进行了全面改革。在这一时期,神父在蔡家湾孤儿院开办了四个工场,其中就包括木工工场。作为土山湾孤儿院中历史最悠久、规模最大的部门,木工工场的产品不局限于寻常家居木制品或普通教堂摆件,还包括中西木器、圣像、祭台和其他宗教用品,以及椅子、橱、柚木长沙发等家具。土山湾所产家具的销售市场除中国市场外,还包括韩国、日本、印度等海外地区,家具种类涵盖了高低两端。

图2 1928年土山湾印刷宣传册《金银细作》中码标价的五金产品

(五)纺织工场及其产品

圣母院早期主要为教会服务,当时上海教会中神父用的祭披、教堂里用的装饰性刺绣等都出自土山湾孤女之手。至1922年已然将生产产品类型自宗教逐渐转向世俗。除了宗教圣物,世俗产品的生产情况与销售业绩均不俗。根据1922年出版的《法华乡志》,我们得以知道当时各个工场的产品情况,原文:“刺绣所、花边间、裁缝作、浣衣厂 其刺绣、花边等品,为各界所欢迎,销出外洋,为数甚巨。”除了教会教友及工场女工生产花边以外,同时在土山湾周边区域拓展了诸多加工点,土山湾纺织工厂遂由教会用品逐渐演变为商品,远销海外。(图3)

图3 土山湾工艺院各工场市场转型

三、从宗教到世俗的转型必然

土山湾美术工艺品市场转型是当时的社会生活、政治格局、文化思潮骤变与市场需求转变催生的必然结果。纵览土山湾孤儿工艺院始末,分析其消费群体与盈利模式转变的内在动因,归纳四方面因素。

(一)时代背景转变

土山湾美术工艺品销售对象的转变与时代背景发生变化息息相关,是历史的必然。自抗战爆发以来,上海成为孤岛。全球战云弥漫,交通阻隔,土山湾孤儿工艺院产品销售受阻。时代背景的骤变迫使土山湾不得不拓展销售渠道并向社会寻求援助。据土山湾孤儿工艺院记载:

“钧局训令[37]字第3852号内开:……战事爆发之前,产品远销国内外,甚至远至南洋、欧美各国,曾荣获国际奖章多枚,经费难以自给。战争爆发之时,全国大部沦陷,交通遂至断绝,生产停止专赖出卖工场生产机械为生机。以至于胜利之后,因机械缺乏,生产难复旧观,生活仍难维持。”

图4 1905年列日世界博览会中国展品目录扉页

(二)全球传教事业推进

土山湾孤儿院美术工艺品销售对象与盈利模式的转变背后隐藏着宗教契机。驻上海的美国领事怀德(Amos Park Wilder)于1913年3月5日的书信中,可以发现土山湾为获参展世博会资格,积极联络美国驻上海领事馆。此外,卡瓦纳神父主动承担了展会期间的财务问题,利用参展世博会产品的销售利润所得来偿还中国政府预先垫付的资金。传教事业创造、推动了土山湾美术工艺品参展契机,扩大了土山湾美术工艺品知名度,推进了其产品销售对象由单一的宗教群体转向世俗。可见,土山湾美术工艺品销售对象与盈利模式的转变,在很大程度上依赖土山湾孤儿工艺院的宗教属性及教会支持。

(三)西方先进技术引入

上海开埠后,随着西方资本主义的入侵,上海的工业技术得到了迅速的发展,传入各种外国商品,其中就包含了西方的工艺美术品及手工业。土山湾印书馆还引进并翻译了《造洋漆法》《染色法》《金工教范》等外国工艺技艺著作。伴随着这些外国工艺品的流入,并通过教会开办的慈善机构开始在上海传授西方工艺品的制作技艺,当时上海的许多社会福利事业团队也开始兴起创办从事工艺美术文化教育和制作的机构。土山湾孤儿工艺院分门别类地生产面向宗教团体、个人的圣物、圣像,以及面向普通消费者的世俗产品。

(四)全球范围世博会参展

通过现有资料整理可以发现,土山湾先后于1900年参加巴黎世博会,1902年参加法兰西世博会,1904年参加美国圣路易斯世博会,1905年参加比利时列日世博会,1915年参加巴拿马万国博览会,1933年至1934年参加美国芝加哥世博会,1939年至1940年参加美国纽约世博会,屡获金奖。土山湾全球范围内的世博会参展历程推动了土山湾美术工艺品全球流传,其销售对象由单一的宗教群体演化为包括上海常驻外籍人士、商政名流,到欧美等海外市场顾客。

四、土山湾孤儿工艺院在中国工艺美术史中的特殊地位与贡献

19世纪基督教全球传教背景下,土山湾孤儿工艺院一经诞生,即旨在为江南,乃至中国的天主教教义的传播服务。土山湾孤儿工艺院存世百年,生产了圣像、祭台等大批宗教产品以供天主教在华传教需要,也为工艺美术界培养了诸多人才。梳理孤儿工艺院近百年发展历程,聚焦于其美术工艺品市场转型,剖析其因生产经营、销售对象、盈利方式转变以及后期由宗教向世俗的市场转型。土山湾美术工艺品市场转型是土山湾孤儿工艺院在特定时代背景下面临困境与挑战,为谋求生存主动发起的美术工艺品生产与营销方式转变,也是中西工艺美术交流史中的特殊案例。