介入取栓治疗急性前循环大动脉闭塞的有效性及对患者预后生活能力的影响

欧念飞,梁乐,蒋柳结,黄显春,罗景林

(广西壮族自治区桂东人民医院神经内科,广西 梧州 543001)

我国是脑卒中的高发国家,近年来随着生活质量提高及生活节奏加快,急性缺血性脑卒中(acute ischemic stroke,AIS)患者逐年攀升,但临床因为各种因素限制以致救治效果尚不理想。AIS具有发病迅速、时间窗短、预后致残率及致死率高等特点,故临床以尽早开通梗死血管,恢复血流以挽救缺血半暗带组织为治疗关键。AIS早期多以静脉溶栓药物治疗为主,但由于其救治时间窗限制严格(<4.5 h),多数患者难以在最佳治疗时间被及时救治,以致获益患者不足3%,血管再通率仅为13%~18%,90 d内病死率及致残率高达21%和68%,效果不容乐观[1]。此外,有报道[2]称,AIS患者救治每延迟1 min,患者生存时间会受到明显影响。另有研究[3]表示,脑梗死发生5 min后脑细胞开始坏死,超过6 h则造成不可逆性损伤。急性前循环大动脉闭塞(large anterior vessel occlusion,LAVO)是临床ASI最常见类型,近年来国内三甲医院逐渐开展LAVO介入取栓治疗,有延长患者救治时间窗、血流再通率高、适应症广等特点[4],因而对有效救治LAVO患者,降低病死率及致残率具有重要临床意义。本研究旨在探讨静脉溶栓基础上联合介入治疗对LAVO患者治疗的有效性及对预后生活能力的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料

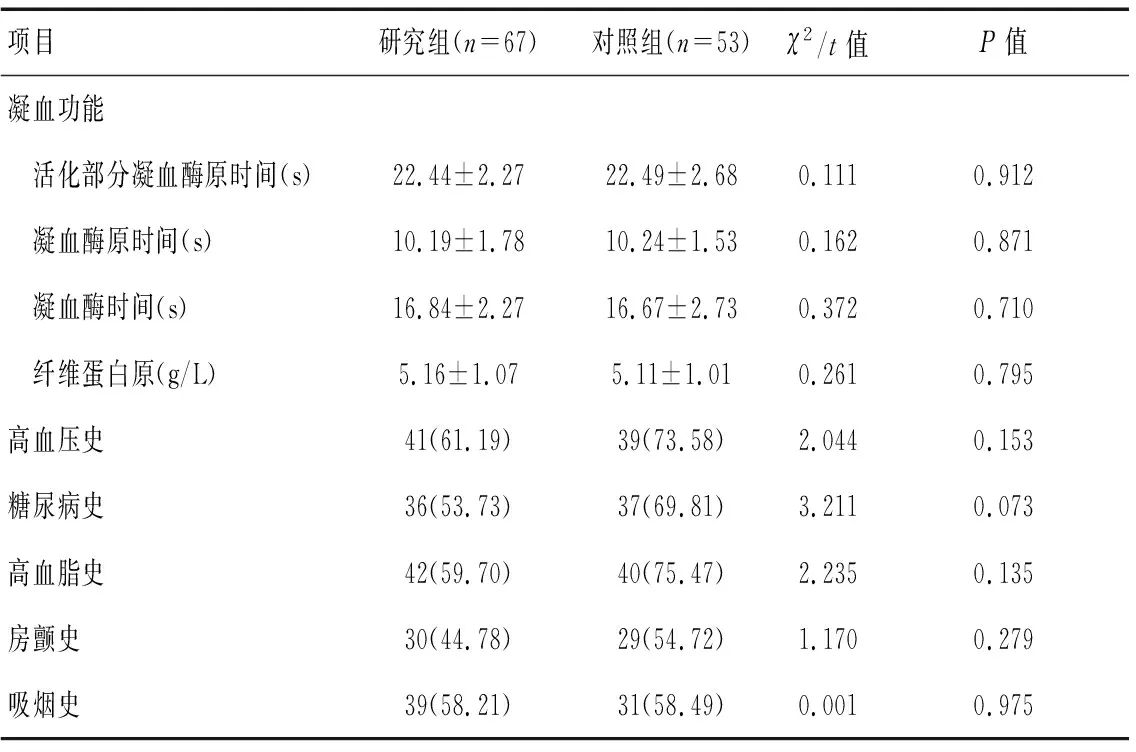

选取2019年3月至2021年10月广西壮族自治区桂东人民医院收治的120例急性LAVO患者为研究对象,根据治疗方案不同分为对照组(n=53)和研究组(n=67)。本研究经院伦理委员会审核批准,患者及家属知情同意。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。纳入标准:(1)患者年龄20~85岁;(2)发病≤4.5 h;(3)入组前经CT或MR灌注符合前循环大动脉闭塞,符合DAWN试验[5];(4)美国国立卫生研究院卒中量表(NIH Stroke Scale,NIHSS)评分≥6分[6];(5)临床资料齐全;(6)患者及家属均知情并同意。排除标准:(1)合并出血性脑卒中史及出血倾向者;(2)合并代谢系统及呼吸系统功能障碍者;(3)对试验药物过敏者;(4)临床资料不全或依从性差者。

表1 两组患者一般资料比较

续表1

1.2 方法

对照组患者采用静脉溶栓方式治疗:(1)采用基因重组型纤溶酶原激活剂阿替普酶( rt-PA)(爱通立,德国勃林格殷格翰公司)0.9 mg/kg(最大不超过90 mg),其中10%静推1 min,90%静脉滴注1 h内完成。(2)采用注射用尿激酶(万坦宁,武汉人福药业有限公司)100万单位静滴30 min。研究组患者在对照组基础上联合使用介入取栓方式治疗:根据患者基础条件及躁动情况给予局麻或全麻。取股动脉路径,将Cordis TEMPO AQUA造影导管导航至栓塞血管远端位置,并进行全脑血管造影,确定栓塞具体位置及血管构造。(1)将微导丝带微导管通过病变位置,推进SolitaireTM FR血流重建装置至其远端放射显影标记超过血栓,与微导管标记重合,并确保血栓位于支架有效长度的中后段后,固定推送导丝以保持支架在原位不动,同时将微导管向近端方向收回,尽量缓慢,确保支架完全释放后保持原位5 min。推进过程中应注意并确定额外阻力的原因,防止强行推进破坏装置或造成患者血管受损。结束后在50 Ml注射器持续负压抽吸下,将SolitaireTM FR和微导管整体撤回,撤回时应使导引导管尽量前送,缩短支架回撤路径;在迂曲血管部分注意撤回速率,以防血栓因支架变形及血液流注而逃逸;如有必要可多次取栓,但最多不超过5次,注意每次支架完整性,注意患者血压控制。(2)应用中间导管SOFIA直接到血栓近端抽吸。

1.3 观察指标

(1)血管再通及症状性出血情况:改良脑梗死溶栓分级(modified thrombolysis in cerebral infarction,mTICI)≥2b,即血管部分区域充盈超过1/2 视为血管再通成功;症状性出血是指治疗后24 h内CT复查显示颅内出血,同时NIHSS评分增加超过4分;(2)神经功能:治疗后即刻、24 h、1周、2周分别采用NIHSS评分及mRS评分[7]评估。NIHSS评分0~42分,分数越高神经功能收损越重;mRS评分0~6分,评分越低,神经功能恢复越好;(3)不良事件及预后情况:包括出院后随访90 d患者死亡、再次栓塞发生情况;mRS评分<3分为结局良好,3~6分预后不良。

1.4 统计学分析

2 结果

2.1 两组患者血管再通及症状性出血发生情况比较

研究组mTICI≥2b高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);两组患者症状性出血比较,无统计学差异(P>0.05)。见表2。

表2 两组患者血管再通及症状性出血发生情况比较

2.2 两组患者神经功能比较

治疗后即刻及治疗后24 h内,两组患者NIHSS及mRS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后1周、2周,研究组患者NIHSS及mRS评分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者神经功能比较分)

2.3 两组患者预后不良事件发生及预后情况比较

90 d随访期间,研究组患者预后不良率低于对照组(P<0.05);剔除两组死亡病例后,研究组患者mRS评分低于对照组(P<0.05)。Kaplan-Meier法累积风险函数分析显示,对照组预后不良风险高于研究组(χ2=12.031,P=0.001)。见表4见及图1。

表4 两组患者不良事情发生及预后发生情况比较

3 讨论

根据《急性缺血性脑卒中急诊急救中国专家共识(2018版)》[8]中关于静脉溶栓的诊治禁忌可知,LAVO患者最佳治疗窗3~4.5 h,且无合并血液病史、肝病史、出血史及凝血障碍,同时血糖应控制在<8.0 mmol/L,以防发生高渗性昏迷。因此大多数患者因错过救治时间窗、合并病症等多因素而无法实施静脉溶栓治疗。邱凯等[9]回顾性分析发现,院内仅约11.80%LAVO患者可接受静脉溶栓治疗,院外急救患者数据或更低;此外,对大血管闭塞患者行单纯性静脉溶栓治疗效果欠佳,早期血管再通率仅约为12.70%。因而有效拓展LAVO患者治疗范围,延长救治时间窗,降低药物适应禁忌所致的救治缺陷,逐渐成为临床关注的重点。

近年越来越多的临床实践结果[10]证实,介入取栓在快速开通闭塞血管、拓展患者适用范围、改善预后等方向具有明显优势。介入取栓是将取栓装置沿责任血管置入栓内,并由远及近将其从中抽离出来,为血管内操作,故创伤小、出血少、无药物禁忌且血液再通率高等。本研究中67例LAVO患者采用介入取栓治疗,mTICI≥2b患者占80.60%(54/67),症状性出血患者仅有5例;采取静脉溶栓的对照组mTICI≥2b患者占17.00%(9/53),症状性出血患者有10例。虽然静脉溶栓可在卒中早期发挥溶栓作用,且覆盖病灶数量更广,但溶栓效果不彻底,对卒中患者大脑缺血缺氧改善效果不理想,以致预后致残率及病死率高,多数患者自理能力不佳[11]。本研究在治疗后即刻、24 h、1周、2周患者NIHSS及mRS评分显示,两组患者在治疗后即刻及24 h内差异无统计学意义(P>0.05),而在治疗后1周、2周,两组患者均低于24 h内,且研究组低于对照组(P<0.05),原因可能是24 h内治疗效果与患者缺血再灌注过程相关。随着颈动脉闭塞时间的增长,脑组织因缺血缺氧而逐渐损伤,随之刺激炎性因子及氧自由基等的大量释放,进而抑制内皮素、血管内皮生长因子及一氧化氮等发挥血管修复作用及营养神经等因子的释放[12-13]。虽治疗后血循环释放,但缺血再灌注可能加剧内皮损伤,继而使神经元恢复及脑组织修复延迟,影响身体机能恢复。因此临床对脑卒中患者缺血再灌注造成的二次损伤应予以措施,以降低其对患者预后的影响。有研究[14]显示,药物溶栓的半衰期短,且不具有抗原性,尤其对新鲜血栓的溶解能力显著。但药物溶栓不具有靶向性,大剂量应用易引发全身性高纤溶血症,甚至诱发颅内出血。更有研究[15]显示,AIS患者使用rt-PA静脉溶栓后,在24~72 h内早期病情没有缓解,且发生神经功能的早期恶化。本研究在对两组患者行90 d随访时发现,对照组7例死亡中4例为出血性脑卒中(其余1例大面积梗死,2例急性心衰),而研究组3例死亡(2例急性心力衰竭,1例多脏器衰竭)无一例死于脑出血。故而临床引用药物溶栓,应密切灌注凝血酶原时间等凝血功能的改变,降低因临床药物增加的治疗风险;若静脉溶栓效果不佳,应及时采取介入等取栓治疗。此外,研究组及对照组脑卒中复发致残比例分别为11.67%及26.67%,研究组随访患者的mRS评分亦低于对照组(P<0.05),提示联合介入取栓可改善LAVO脑缺血情况,促进预后生活能力恢复。但研究纳入样本量、选择治疗药物及介入取栓方式均可能对本结果有影响,需扩大取样,分类研究不同治疗药物及介入方式,以进一步证实。

综上,联合介入取栓治疗急性LAVO效果好,可有效降低致死率及致残率,提高血液再通量,对患者预后恢复生活能力有积极促进作用。