渤海S油田高含水期强水淹层避射原则研究

葛丽珍, 王公昌, 张 瑞, 张 烈, 张俊廷

(中海石油 (中国)有限公司天津分公司, 天津 300459)

水驱油田开发后期,油田主力层普遍水淹,呈现出底部、中部、顶部水淹以及多段水淹等多种水淹模式[1-3]。如何精准表征储层中的水淹层,是制定高含水阶段射孔原则的基础。水淹层解释方法一般以阿奇公式为基础,结合储层物性以及动态资料,反演计算表征水淹层的参数,达到定量表征水淹级别的目的[4-5]。由于储层具有非均质性,各主力层驱替程度不一,高含水期驱油效率多分布在10%~45%,存在较大的提升空间[6-8]。S油田位于渤海辽东湾海域,为大型披覆背斜整装稠油油田,其沉积类型为三角洲前缘沉积,平均渗透率2 800 mD,平均孔隙度 32%,黏度分布在 24~425 mPa·s。在一次综合调整时期,以测井解释资料为基础,划分了水淹级别类型,制定了适当避射强水淹层的射孔原则以降低层间干扰、扩大波及体积[9]。近年来,国内外学者主要开展了变密度射孔、边底水油藏避射等技术研究,为控制含水率上升、提高开发效果提供了理论基础[10-14],但针对常规水驱油藏强水淹层级别细化以及相应避射原则的研究较少。同时,经长期注水开发后,储层渗流阻力发生改变,而针对此情形射孔原则的研究也较为少见。因此,对于S油田长期水驱开发、强水淹层段显著增加的问题,传统水淹层级别划分与基于传统水淹级别的射孔原则已不能适用于当前开发阶段调整井射孔需求。如何细化水淹级别划分进而有效避射,直接决定了油井投产初期的产能、含水率的上升速度、油藏的采收率和经济效益。

为此,笔者以室内试验和测井解释资料为基础,在分析传统水淹级别划分的基础上,利用渗流阻力系数、低效注入水定量评价射孔驱油效率界限,建立了不同黏度下高含水阶段水淹级别的细化划分标准,以指导强水淹级别下储层射孔方案的制定。

1 传统水淹级别的划分

一次综合调整时期,S油田采用电阻率反演法解释水淹层,计算驱油效率的公式为[15-17]:

式中:η为驱油效率,%;Soi为原始含油饱和度;为目前平均含油饱和度。

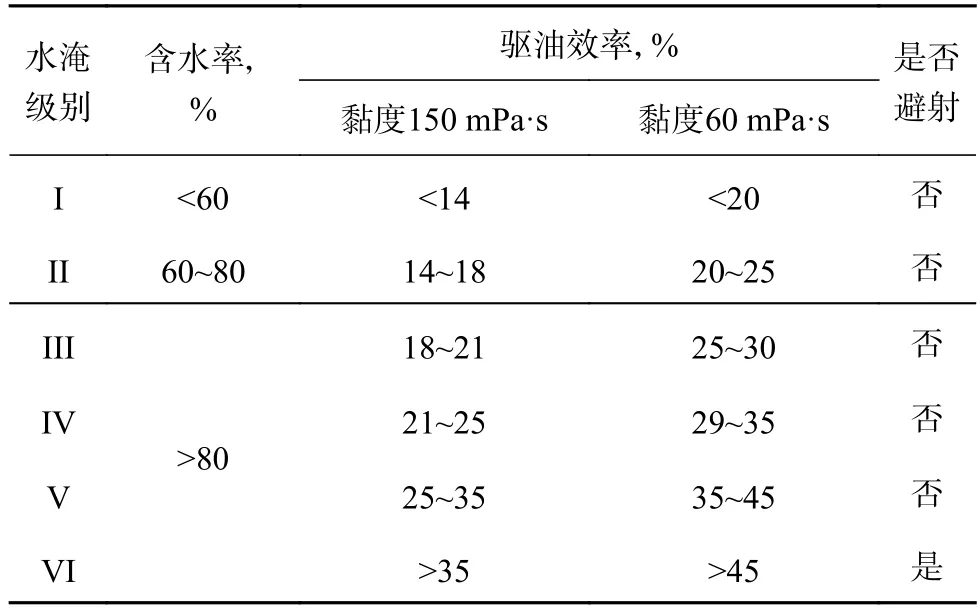

依照测井解释规范[18],S油田不同区块原油黏度差异较大,高部位和低部位对应的平均黏度分别为 60 和 150 mPa·s,结合实际生产情况,针对上述2种地层原油黏度分别制定了水淹级别划分标准(见表1)。在中低含水阶段,采用对未水淹和中低水淹层射孔,避射强水淹层的射孔原则。

表1 S油田一次综合调整时期传统水淹级别划分Table 1 Traditional classification of water flooded level in primary comprehensive adjustment period of S Oilfield

2 强水淹层射孔界限计算

2.1 水驱油效率

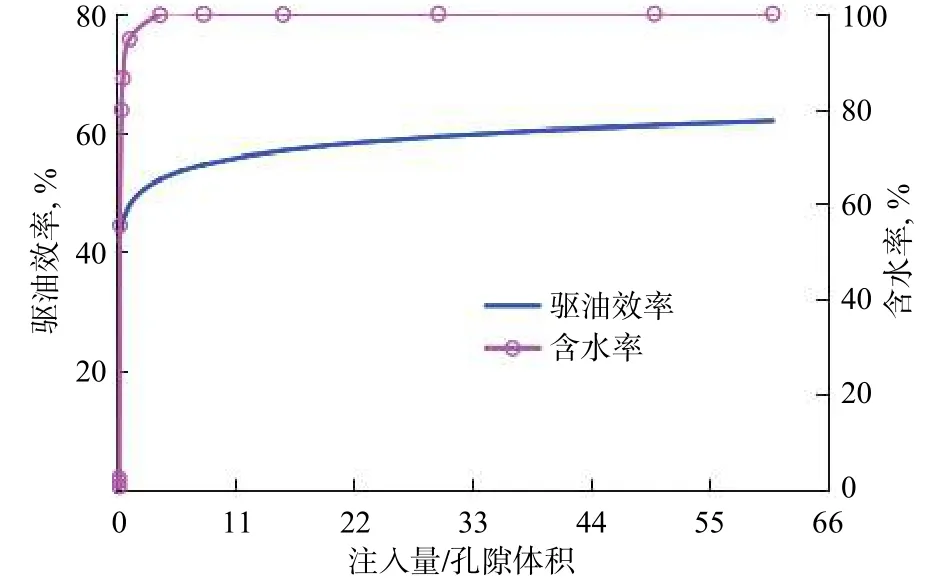

为明确高含水阶段不同注入量下含水率和驱油效率的变化规律,分析了S油田大量岩心水驱油一维物理模拟试验数据,结果见图1和图2。从图1可以看出,驱油效率升高的阶段主要在高含水阶段,含水率达到80%后驱油效率呈现快速增加的趋势。从图2可以看出,随着注入量增加,含水率增加幅度较小,敏感性变弱;随着注入量增加驱油效率大幅提升,敏感性变强。

图1 含水率与驱油效率的关系Fig.1 Relationship between water cut and displacement efficiency

图2 含水率、驱油效率与注入量的关系Fig.2 Relationships of water cut and displacement efficiency with injected pore volume multiple

由水驱油试验结果可知,含水率达到80%以上时,驱油效率仍有较大提升空间,但根据现有水淹级别划分标准与避射原则,对含水率>80%储层采取避射,不利于充分发挥储层开发潜力。目前S油田已进入高含水率、高采出程度的开发阶段,储层普遍水淹且强水淹比例较高,充分考虑强水淹层的驱油效率提升,将有助于最大限度挖掘油田潜力。

2.2 驱油效率差异干扰界限

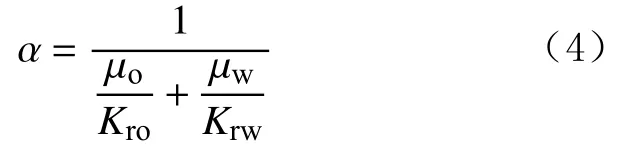

长期水驱开发后,多层合采导致层间、层内驱替不均,驱油效率级差大。多层合采时,在驱油效率高的水淹层段易形成优势渗流通道,导致低驱油效率层段动用差,造成动态干扰。高含水后期,影响渗流阻力变化的主要因素是相对渗透率和油水黏度。因此,基于油水渗流理论求解油水两相渗流阻力,利用渗流阻力系数进一步量化驱油效率避射界限。一维两相渗流的达西公式可表示为:

根据等值渗流阻力法原理,可得:

式中:Ql为产液量,m3/d;A为截面积,m2;L为长度,m;K为有效渗透率,mD;△p为生产压差,MPa;Kro为油相相对渗透率;Krw为水相相对渗透率;μo为原油黏度,mPa·s;μw为地层水黏度,mPa·s。

渗流阻力系数α可表示为:

根据式(1)和式(4),绘制渗流阻力系数和驱油效率的关系曲线,结果见图3。从图3可以看出,驱油效率变化分为2个阶段:在阶段Ⅰ中,驱油效率随渗流阻力系数下降有明显增加,此时可通过降低阻力系数提高驱油效率;在阶段Ⅱ中,驱油效率随渗流阻力系数下降变化趋缓,说明此时阻力系数不再是影响驱油效率的主控因素。

图3 驱油效率与阻力系数的关系Fig.3 Relationship between displacement efficiency and resistance coefficient

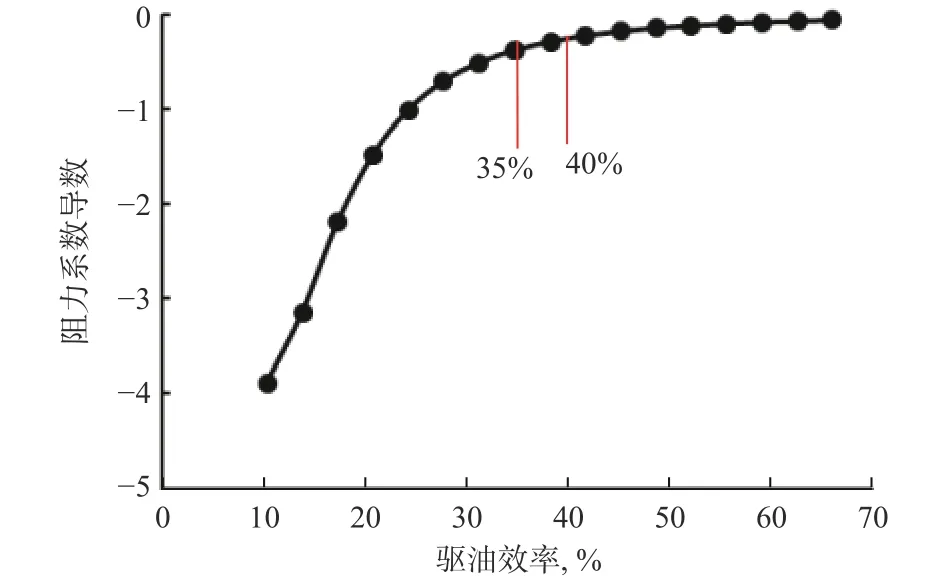

为进一步识别驱油效率增幅趋缓界限,绘制了驱油效率与阻力系数导数关系曲线,结果见图4。从图4可以看出,当驱油效率达到35%~40%后,阻力系数导数变化微小,驱油效率不再因含水率上升而变化,即驱油效率的干扰界限为35%~40%。

图4 驱油效率与阻力系数导数的关系Fig.4 Relationship between oil displacement efficiency and resistance coefficient derivative

当流体黏度一定时,渗流阻力系数主要受渗透率影响,参考渗透率突进系数评价方法[5],提出采用阻力突进系数表征干扰强度。阻力突进系数的定义为:

式中:Ti为阻力突进系数;和αmin分别为储层平均阻力系数和最小阻力系数,mD/(mPa·s)。

根据式(5)绘制了阻力突进系数与驱油效率的关系曲线,如图5所示。从图5可以看出:Ti越大,强水淹段越易干扰其他储层段;当Ti>10时,曲线快速变化,干扰严重;当3≤Ti≤10时,曲线变化趋于平缓,干扰较为明显;当Ti<3时,曲线变化不明显,干扰几乎消失。

图5 不同驱油效率下阻力突进系数Fig.5 Resistance breakthrough coefficient under different displacement efficiencies

2.3 注入水低效循环定量评价

注水效率是指注入1倍孔隙体积水的驱油效率增加值[19-21],其小于5%时表示注入水在储层中的循环为低效循环。

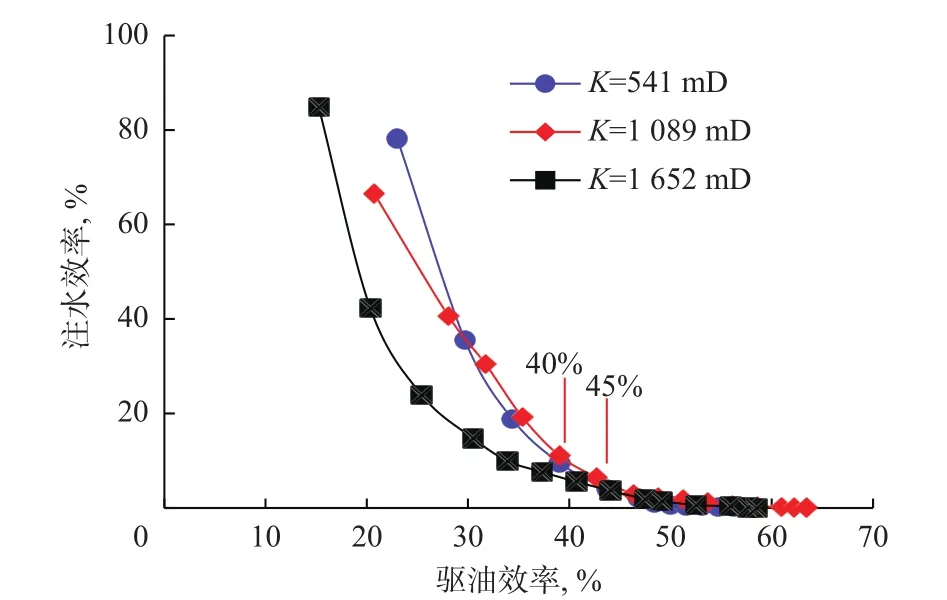

结合S油田主力层渗透率和流体性质,选取S油田原油黏度为60 mPa·s的驱油效率试验结果,绘制了不同渗透率岩心注水效率与驱油效率的关系曲线,如图6所示。从图6可以看出,随着驱油效率不断提高,注水效率明显降低,当驱油效率超过40%~45%后,注水效率降至5%以下,注入水无效循环加剧。

图6 不同渗透率岩心注水效率与驱油效率的关系Fig.6 Relationship between water injection efficiency and displacement efficiency of cores with different permeability

综上所述,岩心驱油效率达到40%后,注水效率明显降低,易动用剩余油驱替较为均匀,注入水对难动用剩余油驱替效果明显降低,注入水易形成低效循环。

2.4 强水淹层级别划分

S油田不同区块原油黏度差异较大,黏度不同也会导致干扰界限和注入水低效循环驱油效率界限存在差异。

结合稠油油藏高含水期开发规律,主要考虑消除注入水低效循环。当注水效率在5%左右时,注水效率曲线出现明显拐点,驱油效率大于该拐点后,则出现注入水低效循环,故以该拐点作为驱油效率界限。分析不同黏度原油注水效率与驱油效率的关系可知,高部位注入水低效循环的驱油效率界限为45%,低部位注入水低效循环的驱油效率界限为35%(见图7)。

图7 不同黏度原油注水效率与驱油效率的关系Fig.7 Relationship between water injection efficiency and displacement efficiency of crude oil with different viscosity

为提高水淹程度的评价质量,基于以上驱油效率差异和注入水低效循环研究,结合传统水淹级别类型,将含水率超过80%的强水淹级别细化为4个级别,制定了S油田整体水淹状况下的水淹级别划分标准,见表2。

表2 S油田水淹级别精细划分标准Table 2 Fine classification of water flooded level in S Oilfield

基于水淹级别划分标准,制定S油田强水淹层避射原则:对该油田构造高部位驱油效率在30%~45%的层段射孔,驱油效率大于45%层段采取避射措施;对该油田构造低部位区域驱油效率在20%~35%的层段射孔,驱油效率大于35%层段采取避射措施。施工过程中,防砂段间需保证一定间隔距离,可基于工程需要避射一定厚度油层。

3 应用实例

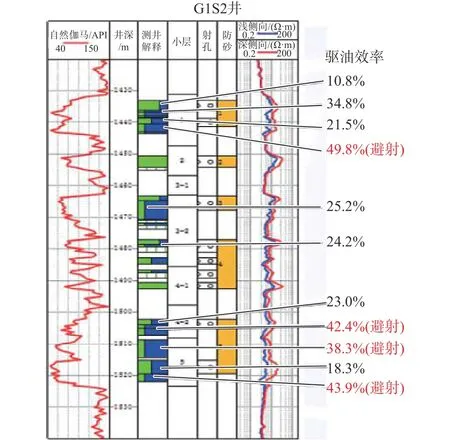

G1S2井位于S油田低部位,钻遇油层52.5 m,地层原油黏度 150 mPa·s,因原井出砂侧钻,侧钻前含水率94%,日产油量8 m3。按照水淹级别分类,钻遇油层中强水淹层占比为47%,强水淹层中III、IV、V、VI级占比分别为10%、13%、15%、62%。该井的射孔方案为:对驱油效率大于35%的层段采取避射措施,除工程原因牺牲油层外,其余层段全部射开,如图8所示。

图8 G1S2井射孔方案示意Fig.8 Perforation scheme of Well G1S2

投产后,G1S2井含水率85%,日产油量55 m3,含水率84%,与侧钻前相比含水率下降10百分点,日产油量增加近47 m3,控水增油效果显著(见图9)。

图9 G1S2井生产曲线Fig.9 Production curve of Well G1S2

截至目前,S油田近3年在10口侧钻定向井根据上述避射原则射孔,与侧钻前相比,平均含水率降低8百分点,投产初期日增油量达200 m3,累计增油量达7.24×104m3,取得了较好的开发效果。

4 结论

1)基于渗流阻力系数和注入水低效循环量化评价,综合判断得到原油黏度分别为60和150 mPa·s时,驱油效率大于45%和35%的层段易形成优势渗流通道,在多层合采时干扰低驱油效率层段。

2)针对高含水后期开发阶段油田,将强水淹层段细分为4个级别,结合中低水淹级别划分类型,将S油田水淹级别细化为6级(Ⅰ、Ⅱ、III、IV、V、Ⅵ)。驱油效率界限受原油黏度差异影响,针对不同黏度原油的避射原则为:对于黏度60 mPa·s的原油,避射驱油效率大于45%的层段;对于黏度150 mPa·s的原油,避射驱油效率大于35%的层段。

3)高含水阶段稠油油藏驱油效率具有较大提升空间,避射仅是提高低动用储层驱油效率的手段之一,综合利用调剖调驱、卡水、提高有效驱替压力梯度等手段,可进一步改善油田开发效果。