“纵横”分析 四维解读 嵌入评价

摘 要:课堂深度学习可提升学生对知识的学科理解,促进学习内容结构化,知识学习功能化、素养化。教师应“纵向”分析学生的“过去—现在—未来”,“横向”分析学习内容的“课标要求—教材内容—评价目标”,确定丰富而明确的学习目标。教师还应通过情境、联结、本原、意义解读,挖掘学习内容的多重价值,创设情境以持续引发认知冲突,及时联结以建立知识内在关联,模型认知以实现学习内容结构化,再设情境以迁移解决实际问题。最后,教师应嵌入评价,持续推进学生对学习内容进行本原性理解、应用、分析、评价和创造,诊断并发展学生的核心素养。

关键词:核心素养;高中化学;课堂深度学习

课堂是培养学生核心素养的主阵地、主渠道。当下,关注学生对学习内容进行本原性理解、应用、分析、评价和创造等深度思维的情境学习,已成为促进学生核心素养发展的重要学习方式。但在实践中,仍然出现了不少问题:部分教師以“难”为“深”,拔高学习内容要求,深入深出,明显增加了学生的学习负担;部分教师求“高”弃“低”,浅入深出,导致学生对基础知识、基本概念、基本原理掌握不扎实,学生的高阶思维因为失去了“根基”,成为无源之水、无本之木,难以实现迁移,进而使学科核心素养的落地成为空话。

笔者认为,开展课堂深度学习,目的是提升学生对知识的学科理解,促进学习内容结构化,知识学习功能化、素养化。因此,教师需要对课堂的学习目标、学习内容、学习活动、学习评价进行精心设计和系统实施。下面,笔者以人教版普通高中教科书《化学》必修第一册(以下简称“必修一”)的教学为例,谈谈基于核心素养落地的课堂深度学习实施策略。

一、“纵横”分析,确定丰富而明确的学习目标

一节有效的课,首先要有明确且丰富的学习目标。深度学习的学习目标应该建立在对学生和学习内容“纵横”分析的基础之上。

(一)“纵向”分析学生的“过去—现在—未来”

例如,在必修一“铝和铝合金”的教学中,教师要系统分析学生已有的知识储备、现在的生活经验,以及学习之后可能会获得的知识、能力和情感等。

关注过去:了解学生已经学习的知识内容和认知结构,能确定课堂深度学习的“起点”。

学生已学过钠、铁等典型金属,具备从氧化还原反应、离子反应角度分析物质化学性质、化学变化等的能力。

掌握现在:可在学生的生活经验与学习内容之间搭建桥梁,更好地帮助学生实现对知识的理解、分析、应用和迁移。

铝及铝合金在现实生活中随处可见,是我国航空航天最为重要的材料之一,铝合金质轻、硬度好、强度高且外观美。

把握将来:引导学生建立“将有”与“已有”知识、经验和能力之间的内在关联。

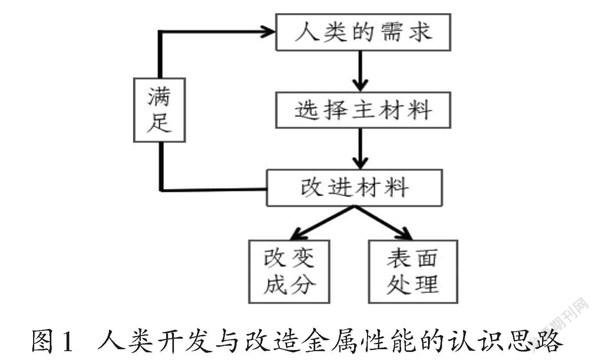

建立起科学家研究金属材料的关键思路:根据需要选择某种金属作为主材料;改变组成成分以改进材料的性能;合金表面处理,增加美观与耐腐蚀性能;根据社会可持续发展的要求设计制备以及材料再利用。

(二)“横向”分析学习内容的“课标要求—教材内容—评价目标”

例如,在“铝和铝合金”的教学中,教师要明确课标要求、教材内容和评价目标。

课标要求:结合真实情境中的应用实例以及实验探究,了解铝、氧化铝、氢氧化铝的主要性质及其在实际中的用途,认识金属的多样性,发展学生宏观辨识与微观探析、证据推理与模型认知等核心素养;形成合金开发、利用、制备以及综合利用的科学思路,丰富无机化合物知识体系。

教材内容:通过对铝、氧化铝的性质实验探究,认识铝单质、两性氧化物,丰富金属多样性认识;体会实验对认识和研究物质性质的重要作用;形成组成与结构决定性质,性质决定用途的观念;丰富元素化合物认识思路;发展科学探究素养;通过对纯金属与合金性能差异的解释,形成宏观辨识与微观探析的科学思维方式;了解尖端科技中新型合金材料的需求,激发创新意识,树立绿色化学观念。

评价目标:通过铝和铝合金性质的实验探究,铝和铝合金在实际中的用途与结构关系认识,以及化学性质符号表达,诊断并发展学生基于学科价值、社会价值、学科与社会价值相整合等视角对化学学科知识的认识水平,宏观辨识与微观探析、证据推理与模型认知等核心素养发展水平,无机化合物性质知识关联结构化、认识思路结构化、核心观念结构化发展水平,以及基于绿色、成本、社会价值等视角形成合金开发、制备、综合利用的科学认识水平。

(三)确定学习目标

根据以上分析,“铝和铝合金”学习内容可如此安排:铝和铝合金为什么会广泛使用;铝和铝合金耐用的诀窍是什么;铝和铝合金为何有致密的氧化膜,该氧化膜能被哪些物质破坏;铝单质、氧化铝两性的性质探究;如何让铝和铝合金性能更优化;铝和铝合金资源的综合利用及环保;等等。

而核心素养发展可如此安排:宏观辨识生活实际中铝和铝合金的广泛应用;微观探析铝和铝合金的性能,以及其性能优化路径与方法;铝及氧化铝、氢氧化铝两性实验探究、变化观念、证据推理,形成两性金属性质的认知模型;铝和铝合金优良性能的使用与开发、制备的科学精神与社会责任(人类开发与改造金属性能的认识思路如图1所示);体验化学学科对人类美好生活以及科技发展的巨大价值。

二、四维解读,挖掘学习内容的多重价值

课堂深度学习是以特定的学习内容为载体而实现的。对于教师来说,要通过课堂学习促进学生全面发展,就必须对教学内容进行深度挖掘和多维解读。

(一)情境解读

情境解读就是“触景生情”,课堂深度学习的内容并非绝对客观而抽象的,而是产生于特定的社会历史背景下的STSE问题,依托于真实且富有价值的实际情境。如果剥离了知识产生的“来龙去脉”,忽略其“背景依存”,那么,前人所创造的知识对后人而言就几乎不具有可理解性,知识就只能成为机械记忆的符号。因此,真实、具体的问题情境是学生化学学科核心素养形成和发展的重要平台,也为学生化学学科核心素养提供了真实的表现机会[1]。

比如,铝和铝合金的真实情境素材:食品包装有易拉罐、牛奶盒;建筑材料有门窗、建筑装饰;生活用品有铝锅等厨房用品、桌椅凳、梯子;健康用品有胃药;航天材料有航天设备的金属材料;等等。学生知道了铝和铝合金的广泛用途之后,自然会触景生情,产生相关问题,比如:铝是活泼金属,易与氧气反应,为什么会耐用呢?铝质软,为什么能成为高硬度金属材料呢?铝锅为什么不耐酸、不耐碱,也不耐腌制食品呢?等等。这些都是会引发学生的认知冲突,且能持续推进学生深度学习的问题。

(二)联结解读

任何学科知识都不是孤立的、碎片化的,而是通过一些核心概念或者重要原理的“联结”,形成相对完整的知识关联结构化、认识思路结构化、核心观念结构化。因此,教师不仅要重视这些概念和原理的基本内涵,还要能够准确把握它们彼此之间的本质关联。

比如,铝合金用途广泛,与铝单质表面能形成致密氧化膜且可增厚变美,铝元素本身地壳含量丰富,铝单质密度小、质软,改变铝合金中不同元素的组成与含量还可增加硬度等有关。

(三)本原解读

知识总是承载着一定的思维和方法,既包括分析与综合、抽象与概括、归纳与演绎等一般的思维方法,又包括特定学科的思维和方法,如实验现象的宏观辨识、反应原理的微观探析、化学方程式的符号与表征、证据推理、模型认知、变化观念、科学探究、创新意识等。教师只有对知识所承载的思维方法进行本原性的解读,才能帮助学生形成一定的学科思维方式和思维习惯,增进对学科知识内容的本原性、结构化认识,实现对知识的创造和迁移。比如,铝和氧化铝两性性质实验探究承载的思维和方法如图2所示。

(四)意义解读

教师只有引导学生学会分析并明确知识对于拓宽自我与他人、社会、自然之间的意义,才能帮助学生通过课堂深度学习来获得积极的情感体验和精神力量,进而发展必备品格,形成正确的价值观,体验化学学科知識的学科价值、社会价值。比如,教师以医疗新闻“钠合金热消融法治疗癌症”创设真实情境,围绕该法治疗癌症的“化学原理、遇到的困境、成本低廉”三个核心问题,让学生探究钠的性质(分别对应:钠与水反应,钠的物理性质;钠的保存,钠与氧气实验探究;钠元素的存在与单质制备),可引领学生以化学眼光看待身边的物质世界,以化学视角解决生活中的实际问题,体验化学知识对于人类健康以及社会发展的巨大价值。

三、学习活动,实现课堂深度学习的完整性

学生化学学科核心素养的发展过程是一个自我建构、不断提升的过程,因此,课堂深度学习的关键是开展以学生为主体的活动,并且在不同的环节,教师要有不同的实施重点和策略。

(一)创设情境,持续引发认知冲突

激发学生内在学习动机需要真实情境,维持学生深度学习也需要真实情境引发的有意义的问题情境。因此,创设能持续引发学生认知冲突的真实情境是深度学习的保障。这个真实情境既要与学生学习该内容的前概念、已有经验密切相关,又要明确指向特定学习目的、增进学生对所学内容的学科本质理解,还要能够激发学生积极参与和持续思考的兴趣。

比如,采用“钠合金热消融法治疗癌症”真实情境学习钠的性质,教师可提供如下素材。

将常温下呈液态的钠合金(钠钾合金在-10℃仍是液体)通过注射器注入人体肿瘤组织,合金会与组织内的水发生放热反应。当温度升高到60℃以上时,肿瘤细胞的结构就会遭到破坏,DNA、RNA的合成也会受到抑制,其细胞开始凋亡。这样就实现了肿瘤的缩小以及患者精神、体力的恢复,达到了治疗肿瘤的目的。此法相比传统放射治疗方法,设备简便、治疗操作简单、药物便宜。但是,钠合金性质极活泼,给手术的实施带来不少麻烦。

(二)及时联结,建立知识内在关联

教师既要善于发现新知识与学生生活经验之间的关联处与契合处,帮助学生用已有经验来支持新知识的学习,又要引导学生在回忆中提取与之相关的已有知识,形成关联。比如,在学习钠的性质时,教师一般会在全新的石棉网上加热钠,钠在空气中燃烧,但学生在石棉网上看到的不是“全部呈淡黄色固体的过氧化钠”,而是“淡黄色较少,黑色固体较多”。此时,教师可及时抓捕这个“意外”,积极引导学生与已有生活经验共鸣,产生问题“黑色固体是什么,怎么产生的”,并引导学生继续探究——提出假设、实验探究、证据推理、形成解释、形成关联。对这种实验现象的解释:一是基于学生生活经历“实验室里旧的石棉网表面是黑色的”,即石棉网在酒精灯上加热,酒精不能充分燃烧,形成的细小炭黑会渗入石棉网表面;二是基于进一步的实验探究,钠能置换出二氧化碳中的碳,即酒精燃烧产生二氧化碳,局域内二氧化碳浓度高,钠与二氧化碳反应生成炭黑[2]。

(三)模型认知,实现学习内容结构化

内容结构化是促进学生从化学知识向化学学科核心素养转化的关键,知识关联结构化、认识思路结构化、核心观念结构化是学习内容结构化的主要表现形式。在深度学习的课堂中,教师要引领学生辨析新旧知识、不同概念和原理,在本原性理解学习内容的基础上,概括出物质及其变化的认识过程,然后进一步抽象,采用模型认识的图示,形成结构化的认识。比如,必修一中“氧化剂和还原剂”结构化图示,也是学生在学习该课时后形成的模型认知,具体如图3所示。这一图示中既有氧化剂、还原剂的知识关联结构化,以及单线桥表达氧化还原反应的符号表征,又有认识氧化还原反应的“守恒律、价态律、强弱律”的认识思路,还有氧化还原反应中蕴含的“变化观、守恒观、价态观、微粒观”等学科核心观念的结构化图示,以及氧化还原反应在生活中随处可见的学科价值、社会价值的图示认识等。

(四)再设情境,迁移解决实际问题

再设真实情境的目的是帮助学生通过分析、综合等方法,提炼出真实问题解决所需要的知识、技能、核心观念,并以其解决实际问题,在实现知识迁移和有效运用的同时,形成具有探索性的见解甚至质疑,最终诊断并发展学生的核心素养。

比如,在學习硅酸盐材料后,教师再设实验情境:“将硅酸钠溶液中滴入盐酸,在实验操作过程中的某一时间点,溶液突然凝结成凝胶状。”由此可产生一系列问题,如“与碳酸钠溶液和盐酸反应现象对比,你会有什么发现”。在碳酸钠溶液与盐酸反应的过程中,慢慢滴加盐酸,我们会发现出现细细密密的小气泡。这表明处于溶液中的碳酸根离子与氢离子相遇生成的碳酸分子,在分解后生成二氧化碳,而二氧化碳由于溶解度低,会从水中逸出。这一个个小气泡,标志着溶液中的碳酸根是以一个个独立的“微粒”存在的。由此我们可猜想,若硅酸根也以独立的“微粒”存在,那么硅酸钠溶液中加入盐酸就会出现不连续的颗粒状沉淀(类似碳酸钠与氯化钙反应生成碳酸钙),但事实是呈现凝胶状,则这个假设不成立。此时,教师可追问“硅酸钠溶液中哪一种微粒是长链状”,并引导学生探究。学生经过实验探究后,发现原来硅酸根是长链。[3]如此,教师不仅可帮助学生进一步巩固知识,使其深刻理解教材“资料卡片”呈现的硅氧四面体结构,还可诊断并发展学生宏观辨识与微观探析、证据推理与模型认知等核心素养。

四、嵌入评价,持续推进课堂深度学习

课堂学习评价是课堂的重要组成部分,它不仅可反馈课堂学习效果,也是持续推进学生对学习内容进行本原性理解、应用、分析、评价和创造的抓手,还是诊断并发展学生化学学科核心素养的重要方法。

在深度学习的课堂中,教师要善于采用提问与点评、问题解决等方法,开展嵌入式评价,诊断并发展学生对所学内容的结构化水平,学科价值和社会价值的认识水平,学科思维、核心素养的发展水平,并用恰当而有效的方式将评价结果反馈给学生。

比如,在教学必修一“电解质电离”这一节时,教师可采用提问的方式实施嵌入式评价。

问题1:氯化钠固体加入蒸馏水中,你认为引起导电增强的原因是什么(理解氯化钠在固态、水溶液中存在状态的差异)?据此给电解质下一个定义。

问题2:从电解质电离成离子的事实,你认为可建立认识物质的哪一种角度(引导学生建立分析和研究物质的“离子角度”)?据此给电离下一个定义。

问题3:请总结从“离子角度”研究电解质的基本思路(形成认知思路:电解质在水溶液中—离子存在—离子性质)。

上述提问式嵌入评价,可引领学生超越对电解质、电离知识的宏观现象表层识记,立足于质疑、批判、分析、评价的深度思维,从微观探析的角度发掘与电解质、电离相关的认识功能。此时,学生不仅能掌握电解质、电离的概念,更重要的是能形成电解质在水溶液的性质是微观探析中“离子角度”呈现的性质这一观念,这就为物质的检验、分离、制备等具体的问题解决准备了认识思路与方法。由此,教师就能诊断并发展学生的宏观辨识与微观探析、证据推理与模型认知等核心素养。

综上,核心素养的培育不是一蹴而就的,它需要日复一日的学习内容结构化、知识教学素养化的课堂深度学习。教师要把学习内容内化为学生核心素养发展的目标,深度解读学习内容的学科本质,更新教学理念,优化学习活动,落实“教—学—评”一致。

参考文献:

[1]房喻,徐端钧.普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)解读[M].北京:高等教育出版社,2020:188.

[2]苏香妹.化学课堂走向深度学习的行动策略[J].中学化学教与学,2017(10):14-17.

[3]张克龙.基于学生发展的高中化学课堂[J].中学化学教学参考,2017(12):8-11.