福建湄洲岛地质演化研究分析

卢文徽

(福建东辰综合勘察院 福建福州 350000)

1 湄洲岛地理概况

湄洲岛地处福建沿海中部,全岛总面积约14.35 km2,位于莆田市东南方向42 km 海面上,东经119°5′23″~119°8′40″,北纬25°1′31″~25°6′20″,是湄洲湾的第一道天然屏障。

由于地壳断块运动和海水长期冲蚀等作用,湄洲岛形成众多海蚀地貌景观,如海蚀平台、海蚀崖、海蚀穴、海蚀洞、海蚀沟槽、海蚀岬角、海蚀壁龛等[1]。这些壮美的海蚀地貌景观,构成了湄洲岛世所罕见的海蚀地貌天然博物馆,具有极其重要的地学意义。

2 湄洲岛地貌形态

湄洲岛的海岸地貌景观美不胜收,经过上亿年地质历史的洗礼,湄洲岛呈现出了南北海蚀地貌突出、中西部海淤积地质现象明显的地貌形态。在断层活动和海洋动力的双重控制下,湄洲岛北部湄屿潮音和南部的鹅尾神石园一带的海蚀地貌景观最为发育,海蚀崖、海蚀岬角、海蚀沟槽、海蚀壁龛、海蚀平台、海蚀穴等地质遗迹多遍布于此。湄洲岛的中部和西部的地貌形态较为平坦,淤泥质海滩、三湾沙滩,特别是绵延3 000 m 拥有“东方夏威夷”美誉的黄金沙滩等海淤海积地貌景观发育于此。湄洲岛如此曼妙的地貌形态,共同形成了其独有地质地貌景观。

2.1 断裂构造对湄洲岛海岛轮廓的影响

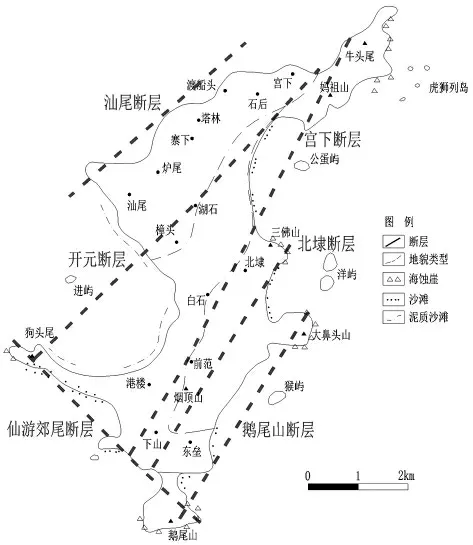

湄洲岛形态上看是“S”型岛屿,NE 向的东峤断裂和NW向的仙游—郊尾断裂对海岛的形态控制明显(详见图1)。受这两条大断裂的影响,湄洲岛发育着6 条断层(详见图2),分别为:汕尾断层、开元断层、宫下断层、北埭断层、鹅尾山断层和仙游郊尾断层,其中汕尾断层、开元断层、宫下断层、北埭断层、鹅尾山断层均为为NE 走向,仙游郊尾断层为NW 走向。

图1 莆田市东部沿海构造断裂图

图2 湄洲岛断层分布图

汕尾断层、开元断层、宫下断层、北埭断层、鹅尾山断层受东峤断裂影响,走向与东峤断裂一致在北东向30°~40°之间,倾角60°~80°之间,均是NE 向展布,在湄洲岛上至西向东近乎平行排列。汕尾断层、开元断层控制着西部海岸线形态,北埭断层、鹅尾山断层、宫下断层控制着西海岸线形态。又因汕尾断层北西盘相对下降和开元断层南东盘相对上升共同作用,形成了进屿湾。北埭断层、鹅尾山断层是两条倾向南东的正断层,南东盘的相对下降,控制了东部海岸线的虎狮列岛、公蛋屿、猴屿、洋屿等岛屿的形成(见图3)。另外,仙游—郊尾断层因走向呈NW 向展布,在湄洲岛上主要表现为左行水平走滑断层,控制了南部海岸线含鹅尾山地区,向东部海岸线错位的特点,从而形成现在所看到的呈“S”的形态特点(见图4)。

图3 湄屿潮音宫下断层

图4 鹅尾神石园斧劈崖

2.2 断层构造对湄洲岛局部形态的控制作用

鹅尾神石园的“斧劈崖”,为湄洲岛上海蚀地貌地貌景观。它的形成除了受海洋动力作用外,还与断层活动有直接的联系。“斧劈崖”的形成基本是在原断层面的基础上发育起来的,它是受狗头尾—鹅尾山和虎狮列岛—鹅尾山断层断层三角面或断层破碎带的基础上形成楔形体,经海蚀作用形成。另外,牛头尾、妈祖山东侧的海蚀崖,是在虎狮列岛—鹅尾山断层崖的基础上,经海蚀后退形成。原断层崖可能位于虎狮列岛的东侧,现已后退了400 m~600 m,但海蚀崖走向基本保留了原断层面的走向。

2.3 辉绿岩岩脉侵入对地貌形成的控制作用

福建晚中生代花岗岩岩体中,常见一些岩脉侵入的地质现象。它是由地球深部地幔或地壳伸展、挤压,沿母岩岩体中的节理侵入而形成的,是深源浅侵之产物。湄洲岛上出露的岩性大多为燕山晚期混合二长花岗岩,该花岗岩成灰白、肉红色,中粗粒,块状构造。在母岩岩体中多有辉绿岩岩脉侵入,这种侵入现象多发育于湄洲岛东部沿海一带(见图5)。该带受鹅尾山断层影响,节理裂隙非常发育,岩脉追踪着花岗岩的节理侵入,反映了辉绿岩岩脉主动侵入的特点。根据调查,全岛露头的辉绿岩岩脉总体走向北东向,产状近乎直立,出露长度50 m到上百米不等,单体厚度在0.1 m~5.0 m 之间,而在其边部夹杂着一些较大的围岩捕掳体(见图6)。这些侵入的辉绿岩岩脉受到风浪冲蚀,形成了天然凹槽,并一直延伸入海。根据地质资料,湄洲岛母岩混合二长花岗岩锆石年龄SHRIMPU-Pb 为(105±3)Ma,侵入岩辉绿岩锆石年龄SHRIMPU-Pb 为(95±2)Ma,二者相差10 Ma 左右,则反映了侵入岩的形成在母岩之后的地质现象。

图5 南部鹅尾神石园中的辉绿岩岩脉

图6 辉绿岩岩脉边部的围岩捕掳体

2.4 辉绿岩岩脉的控制作用

湄洲岛上有一种海蚀沟槽,这种沟槽是沿节理破碎带由海浪侵蚀而成。它往往比较狭窄,沟壁陡峭,延长较短而延深较大,其中有沿走向北东30°~40°节理破碎带发育的,有沿走向北西300°~320°节理破碎带发育,这些海蚀沟槽就是由辉绿岩岩脉侵入与花岗岩母岩差异侵蚀形成的。在牛头尾湄屿潮音和鹅尾神石园(见图7),沿宫下、鹅尾山断层追踪清晰,可见辉绿岩侵入的地质现象[2]。

图7 南部鹅尾神石园中的辉绿岩岩脉

3 湄洲岛地史演化

3.1 第四纪前的地史演化

自晚三叠世以来,距今约250 Ma 前,福建区域构造运动以太平洋板块向欧亚大陆板块俯冲挤压为主,到了燕山期(距今约227 Ma~65 Ma)中国东南沿海地区发生了大规模的火山喷发,即“浙、闽、粤中生代火山岩带”的形成,这一时期奠定了湄洲岛燕山期火山岩的基础。晚侏罗世末距今约130 Ma 前,太平洋板块向欧亚大陆板块进一步俯冲,致使大陆边缘遭受强烈的挤压,造成闽东南沿海长乐—南澳深断裂带热流上升,从而发生了区域深成热液变质作用,造就了全岛上以燕山期混合二长花岗岩的火山岩地质地貌景观[2-3]。进入新生代,太平洋大陆边缘活动带减弱,喜马拉雅期(距今约65 Ma~2.6 Ma前)构造运动在本区影响弱,岩性侵入表现为继承性,即仅在原有的北东向、北北东向、北东东向、北西向、东南向和南北向部分断裂重新活动,形成了沿断裂的节理密集处的小型基性岩脉侵入,湄洲岛的辉绿岩侵入就形成于这一时期。

3.2 第四纪至今的地史演化

第四纪(距今约2.6 Ma 至今)以来,福建地壳以上升为总趋势。福建省闽中山脉戴云山地区大致就上升了500 m~600 m,各断块上升量不等,闽中大山上升幅度一般从沿海向内地逐渐增多,造成了多级次的从山到海的地形地貌[4-5]。中更新世后,由于强烈的断块差异升降活动,使湄洲岛上升断块形成了丘陵地貌,下降断块沉没于海中,形成了虎狮列岛、公蛋屿、(猴屿)卧佛屿、进屿等岛礁。

晚更新世以来,福建沿海开始发生海侵[6]。晚更新世,发生了三次海侵,全新世中期(距今5000~6000 年前),福建省沿海又发生了第四次海侵[7],这次海侵使得闽东南沿海海面高处了现今海面约5 m~10 m,也是湄洲岛海蚀现象最严重的时期。经过了这四次海侵,形成了湄洲岛的四级海蚀阶地。而在一、二级阶地的海蚀现象最为发育,主要分布于湄洲岛的北部湄屿潮音和南部鹅尾神石等地,形成了湄洲岛典型的海蚀平台、海蚀崖、海蚀穴、海蚀洞、海蚀岬角、海蚀沟槽、海蚀壁龛等海蚀景观。之后又由于物理、化学、生物等作用的影响,裸露的岩体经前期构造断裂、节理和差异的风化,形成了湄洲岛的花岗岩地貌和象形石景观[8]。

全新世约距今约1 万年前,晚更新世晚期海水侵入之后,湄洲岛沿海基本处于振荡运动环境。湄洲岛东岸迎风富砂的海岸,形成了优美的沙滩(见图8),而进屿湾潮汐、风浪小的回湾处淤积成了滩涂地[9]。潮汐流和风浪是湄洲岛海岸地貌形成的主要动力来源,湄洲岛主要以东北风为主,岛上的东部、南部和北部为主要迎风面,风浪较西部强,受狗头尾的屏蔽作用和退潮流共同影响,涨潮时海流带着泥沙堆积形成了狗头尾连岛沙坝,使原本孤立的狗头尾岛屿与湄洲岛本岛相连。受海流回流影响,海淤的泥沙在进屿湾南岸堆积,形成宽平的沙质泥滩,构成了连岛沙坝北西侧海滩。海滩的形成又促进了狗头尾连岛沙坝的进一步发育,进而形成了环境优美的湄洲岛黄金沙滩。另外,在湄洲岛的东部海岸,由于潮流作用较西部强烈,此处形成的沙滩相比于西部沙滩粒径较大,以中、粗粒砂为主,泥质含量少,故东部莲池奥沙滩、卧佛屿沙滩的形成主要是潮流横向搬运堆积的结果。

图8 湄洲岛沙滩分布图

4 结论

湄洲岛地质历史漫长,因不同时期的地壳运动、火山岩侵入、热液变质、海平面升降及后期的剥蚀风化等地质作用,孕育出了数量众多且充满地学色彩的地质遗迹资源。湄洲岛地质历史演化,对研究中国东南沿海的海陆变迁,具有重要的地学意义。