基于Flow-3d 的异侧竖缝底孔组合式鱼道水力特性研究

范聪喆,刘 科,刘彬侠,陈 卓

(陕西省江河水库工作中心,陕西 西安 710018)

1 前言

随着人类社会发展,水利工程在防洪、发电、灌溉等方面发挥着巨大作用,但同时对生态环境也造成了一定影响[1]。特别是水库大坝的修建阻碍了鱼类洄游上溯进行基因交流,破坏了河流生态系统的稳定性[2]。为了缓解水坝对鱼类洄游通道的阻隔作用,在水利工程内部设置鱼道等过鱼设施,形成连接通道,可保障鱼类洄游、促进上下游种群和基因交流[3]。近年来,随着国家对生态环境保护的重视,河流筑坝开发时修建过鱼设施成为必不可少的环节[4]。

鱼道可分为单一式鱼道和组合式鱼道,单一式鱼道按体型又可分为竖缝式鱼道、孔口式鱼道及溢流堰式鱼道[5]。现有研究多为单一式鱼道,但洄游性鱼类众多,其溯游习性各异,传统的单一式鱼道不能同时满足多种鱼类的溯游习性,研究组合式鱼道就越发重要[6]。同时,大多数鱼道的水力设计只考虑流速因素,忽略了鱼道内水流的紊流特性。Herskin等认为[7],鱼类成群溯游时,可从领头鱼产生的旋涡中受益。若鱼道中存在这种生态友好型的水流形态,有利于鱼类溯游,因此在研究鱼道可行性时,应适当考虑紊动能变化。

本文利用Flow-3d 软件模拟鱼道的流态分布规律,分析鱼道流速、紊动能与过鱼对象的适应性,结合其水力特性,为孔口和竖缝组合式鱼道的设计和优化提供参考。

2 研究对象和方法

2.1 研究鱼道的基本体型与结构

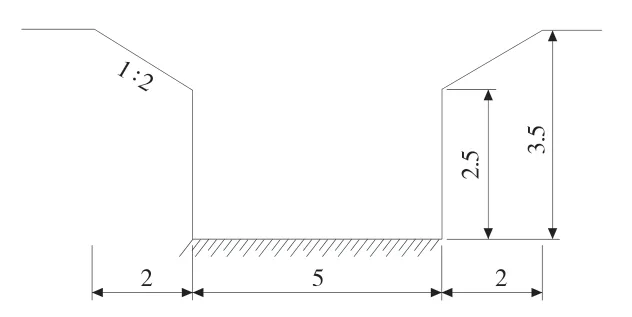

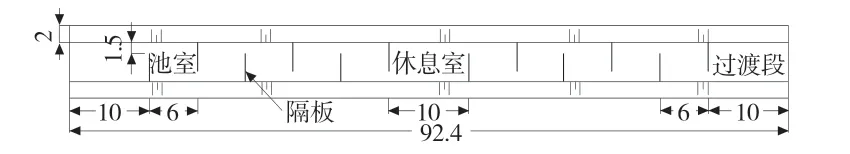

竖缝与孔口组合式鱼道在我国应用比较成功,某鱼道全长1443.0 m,上下游水头差15.0 m,鱼道底坡为1∶80,鱼道隔板203 块,单个池室长度为6.0 m,有效水深3.0 m。鱼道槽身标准断面底宽5.0 m,两侧边墙高2.5m,上接1∶2 斜坡高1 m,共高3.5 m,再接马道,见图1。隔板高度3.5 m,厚0.2 m,相邻两隔板的过鱼孔交叉布置[8]。鱼道每隔30 块隔板设休息池,供鱼类上溯时短暂休憩,休息池为平底段,长10 m,断面与鱼道槽身相同。隔板下底边3.5 m,靠一侧边坡布置,边坡底部设置1.5 m×1.5 m 过鱼底孔,见图2。

图1 鱼道槽身断面图(单位:m)

图2 鱼道槽身隔板断面图(单位:m)

2.2 流动控制方程和紊流模型

利用Flow-3d 软件对鱼道进行水动力数值模拟。流体动力学计算(CFD)的实质是在计算域内对水流控制方程进行离散迭代求解,获得计算域内的水动力因子,数值模拟的理论基础为流动控制方程。

(1)质量守恒方程

式中:xi、ui和ρ分别表示在i 方向上的空间坐标、流体流速和流体密度。

(2)动量平衡方程

式中:fi、ui分别表示平均压强、i 方向上的重力分量和流体粘性,-是由Boussinesq 假设推得的紊流雷诺应力,采用k-ε方程,则具有如下表达式:

鱼道模拟流体为不可压缩流体,在选用紊流模型时,要考虑模拟局部回流与漩涡,根据各个紊流模型的特点,考虑采用计算精度和稳定性较好的k-ε模型[9-11]。

3 研究对象和方法

3.1 建立三维模型

由于研究鱼道较长,结构相对复杂,为便于后期计算分析,现对鱼道模型进行简化,选取鱼道10 个池室构建数值模型,鱼道中部设置10 m 长休息室。为保证模拟水流进入鱼道的稳定性,分别在鱼道进口和出口处各设置10 m 的过渡段,隔板厚0.2 m,简化鱼道基本尺寸见图3,利用Rhino 软件建立三维模型见图4。

图3 模拟鱼道内部结构俯视图(单位:m)

图4 鱼道三维模型

3.2 网格划分及边界条件设置

根据鱼道原型概况并结合Flow-3d 软件模拟特性,为提高计算的稳定性、高效性和准确性,利用模块中的FAVOR功能进行网格处理,建立由0.1 m×0.1 m×0.1 m 的均匀立方体网格单元构成的三维网格系统,笛卡尔坐标系下沿xyz 坐标轴正方向长度分别92 m、3.5 m 和8 m,其网格系统恰好涵盖鱼道模型,共有2576000 个网格单元。

通过相关原型资料分析确定模型边界条件为:鱼道进口段(上游边界x-Min)设为流量边界,流量为6.64 m3/s,水深为3 m;下游出口(下游边界x-Max)设为压力边界,设定水深为3 m 的静水定压力;模型上部(上边界z-Max)设置为压力边界,设置数值为1 个大气压空气压强;模型的底部(下边界z-Min)设为固壁边界,鱼道壁面边界条件符合流速不分离和无滑移条件,见图5。

图5 鱼道模型边界条件

结合本次模拟的实际情况确定其它相关参数:模拟流体选择20℃的水,物理模型选择重力模型(Gravity)、粘度与紊流模型(Viscosityd and Turbulence),根据鱼道坡降,重力加速度在z 轴负方向取-9.809 kg/s3,在x 轴正方向取0.123 kg/s3,粘度与紊流模型选择无粘度的紊流RNG 模块(Renomalized group model),为提高计算效率,初始计算水位设为3 m,运行时间设置为水流状态趋于稳定时停止模拟,输出数据添加流速、紊动能等类型,数据输出间隔为2 s。

3.3 模型验证

为保证数学模型的有效性及合理性,进行相应水力模型的比对验证,建立1∶10 几何比尺模型,见图6。采用红外线流速仪对鱼道内a-b 监测线(第五级池室的B/2、h/2 位置处,其中B 为池室宽,h 为有效水深)流速进行测定,图7 为试验实测流速与模拟流速对比,实测值与模拟值基本吻合、趋势基本一致,说明所建数学模型合理,模拟成果具有一定可信性。

图6 鱼道模型试验结构示意

图7 模拟流速对比

4 结果分析

4.1 流速分析

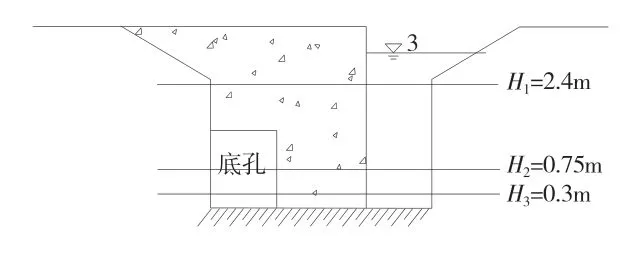

因鱼道内不同水深的流态差异较大,为更好地研究组合式鱼道的水力特性,现将鱼道沿xy 平面取三个水深剖面进行分析,分别为底层水体H1=0.1H=0.3 m;次底层水体H2=0.25H=0.75 m(底孔中部);表层水体H3=0.6H=2.4 m;其中H 为自由表面水深,H1、H2、H3为距鱼道底部高度,分析平面布设见图8。

图8 分析平面布设示意

为提高分析准确性,选取典型段(x=22.1~28.8)进行分析,即鱼道第3 池室,三四隔板之间。图9 为典型段不同水深的x-y 剖面流速分布图,典型段各层水体流速统计见表1。底层水体(H1=0.3 m)平均流速为0.845 m/s,受过水断面收缩影响,底孔流速增大,但底孔流速略小于竖缝流速,且底近孔边壁侧流速较近隔板侧流速低,符合鱼类洄游喜贴壁的生理特性。由于隔板阻挡,隔板后方形成小型低流速回流区(平均流速为0.15 m/s),为鱼类上溯途中提供小型短暂休憩区。次底层水体(H2=0.75 m)平均流速为0.692 m/s,底孔流速整体偏大,流场分布较底层均匀,流体大部分经下一级隔板潜孔流出,在两级隔板之间生成回流区,在底孔下游也有小型回流区产生。表层水体(H3=2.4 m)平均流速为0.175 m/s,小于底层和中层分析平面平均流速,水体流态相对较为简单,在隔板后形成较大漩涡,水流呈“s 型”轨迹绕过隔板。图10 为全鱼道x-z 剖面流速分布图。由图可知,各池室x-z 剖面流速分布与典型池室基本一致。根据上述分析,组合式鱼道的设计能够很好地满足大部分鱼类上溯。

表1 鱼道水力参数统计

图9 典型段不同水深下x-y 剖面流速分布图

图10 全鱼道x-z 剖面流速分布图

4.2 紊动能分析

紊动能可用于度量由于紊动流速波动而导致动能增加的程度,紊动能对鱼类洄游影响较大,若紊动能过大影响鱼类对于方向的判断,削弱鱼类游泳能力和平衡能力,增大鱼类上溯的能量消耗,从而影响鱼类上溯率,甚至会对鱼类的生理能力造成不可逆损伤。因此合适的紊动能是鱼道设计的重要参考指标,可为鱼类洄游提供有利流态,保障鱼类上溯条件。典型段不同水深下x-y 剖面紊动能分布见图11。

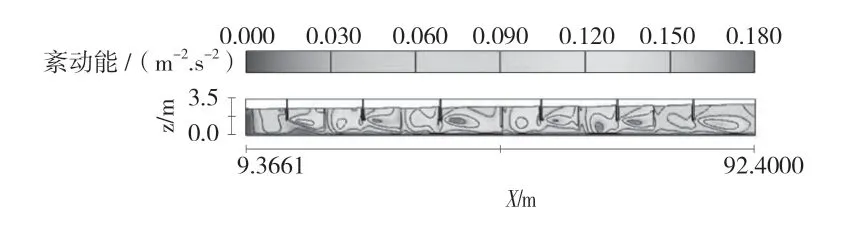

由图11 可知,对于底层水体(H1=0.3 m)的紊动能最高值可达到0.162 m2/s2,为三层水体最小,紊动能最大值分布在各级挡板的上游区域,挡板近竖缝侧的下游也存在小范围的紊动能值偏高区域,顺水流方向带状分布。次底层水体(H2=0.75 m)的紊动能最高值可达到0.225 m2/s2,紊动能的分布规律与底层水体基本相同,较底层水体有所增加,近竖缝侧的高紊动能区域较底层水体缩小。表层水体(H3=2.4 m)的紊动能最高值为0.212 m2/s2,高紊动能区域与主流轨迹部分重叠,回流区紊动能较小。鱼道池室内的三层水体紊动能基本在0.131 m2/s2以下,符合鱼类洄游条件。全鱼道x-z 剖面紊动能分布图见图12,由图可知,各池室剖面紊动能流态分布与典型池室基本一致。鱼道各层水体紊动能统计见表1。

图11 典型段不同水深下x-y 剖面紊动能分布图

图12 全鱼道x-z 剖面紊动能分布图

5 结论

本文利用Flow-3d 对异侧竖缝底孔式组合式鱼道水动力特性进行数值计算,分析研究得出以下结论:

(1)池室流速随水深增加逐渐增大,隔板后存在低流速回流区,为鱼类洄游过程提供短暂休憩场所,表层流体流速较低,在隔板后形成较大漩涡,水流“s 型”依次绕过各级隔板流动。

(2)开孔高度内,紊动能随水深增加而减小,在未开孔高度随水深增加逐渐降低,鱼道池室内大部分区域的紊动能均在0.131 m2/s2以下,符合鱼类洄游条件,高紊动能区域与主流轨迹部分重叠,回流区紊动能较小。

综上所述,组合式鱼道能为鱼类上溯提供适宜的水力条件,充分发挥鱼道功能,对提高鱼类的上溯率具有重要作用,本文的研究思路与方法可为鱼道的设计及运行提供参考。