课程思政的时代德育价值探析

罗婷婷

(兰州文理学院,甘肃 兰州)

一 课程思政的中国道路:“德育”为先的教育思想渗透

课程思政,既不是一门具备系统学科体系的学科课程,也不是一门具备实践为主要形式的活动课程,它是一种体现社会主义核心价值的课程意识,强调课程内隐育人价值的挖掘、拓展与深化;它也是一种社会主义价值育人观,通过课程教学这个主渠道,真正意义上实现全方位、全过程、全员立体化育人目标;课程思政更是思想政治教育功能的转型,突破了思想政治理论课程单打独斗育人理念局限,将学科知识传授与价值引领的育人目标深度融合,具备了一定的政治性,实现了思政育人的系统化、专业化与现代化。从以上论述来看,大学课程的功能应当体现在两个方面:第一,大学课程不论学科都应当至少同时具备学科知识培养与思想政治教育两个方面的功能;第二,大学课堂不单是知识与能力培养的场所,它还肩负着社会主义新时期大学生三观即:世界观、人生观、价值观培养的时代重任。

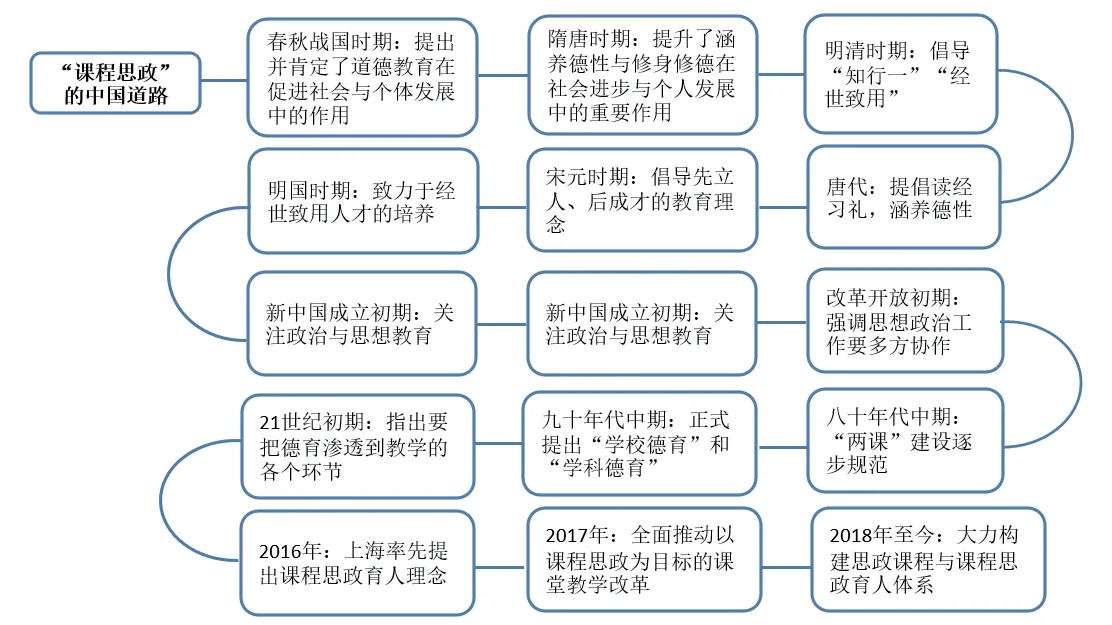

作为一种育人理念,课程思政最先是上海市于2016年在探索由思政课程到课程思政转变的实践中逐步提出的,其提出的课程思政教育理念是基于对2004年中央提出的关于加强和改进未成年人思想道德建设和大学生思想政治教育工作要求的思考,是高校思想政治教育工作的进一步落实与深化,究其溯源,思想道德教育可追溯到春秋战国时期的中国古代德育教育思想,在百家争鸣的学术思想盛况下,以孔子为代表的儒家思想和以庄子为代表的道家思想分别提出并肯定了道德教育的重要作用,认为道德教育对社会进步与个体发展有一定的促进作用,同时对于完整人性培养也有一定的辅助作用;在经历了魏晋南北朝时期思想文化大碰撞后,隋唐时代的崇儒兴儒特别是唐代以儒家思想为核心、各类思想兼容并包的举措提升了涵养德性与修身修德在社会进步与个人发展中的重要作用;而明清时代“知行合一”“经世致用”德育思想观念即是对宋元时期伦理道德教育思想的升华,也为后来五育并举的提出奠定了思想基础。作为五育中的核心要素,“德育是中国高等教育和基础教育的共同职责,是对学生开展思想道德教育和学校开展思想道德建设工作的统称”[1],是“教育者按照一定社会或阶级的要求,有目的、有计划、有组织地对受教育者进行系统的影响,把一定的社会思想和道德转化为个体思想意识和道德品质的教育”[2]在经历了“思想政治工作”[3]“思想政治教育”[4]“学科德育”[5]不同形态后,最终以“课程思政”的形态落地上海,成为当下及未来教育领域的价值引领,教育部陈宝生部长在十三届全国人大一次会议记者会上答中外记者问上提出,“不能把思想政治课和专业课割裂开来,不能让思政课脱离学生具体的成长环境和过程”“是要啃下像教师思政、课程思政、网络思政这样一批‘硬骨头’”[6],强调了高校课程思政建设的战略意义,明确了新时代中国特色社会主义高等教育的主要任务。

图1 “课程思政”在中国的发展历程

二 课程思政相近概念辨析

(一) 课程思政与德育

从课程思政与德育的教育功能来看,二者都体现了教育活动在价值引领方面的重要作用,都是社会政治发展的需要,反映出了一定的时代性与阶级性,二者最终的目标都是为社会主义培养合格的接班人。但从概念的发展演变来看,德育概念的起源也远早于课程思政,在苏霍姆林斯基在其关于德育的论著中,将“德育”列为五育之首,并就德育在个体发展过程中的重要作用做出了深刻的阐述,即是“使每一个人的灵魂里确立一种神圣的、不可动摇的东西”[7],而这种神圣的、不可动摇的东西就是渗透在教育的每个环节的点滴,主要包含了学校学科课程与非学科课程中蕴藏的道德教育元素、政治教育元素与思想教育元素;而课程思政的理念虽然可追溯到中国古代德育思想,但最终确立并提出的时间要晚于德育概念的提出,它是思想政治教育在具体学科课程中的渗透与体现;从育人的视角来看,德育是最核心的教育目标,是提升个人修养的教育活动,而课程思政作为思想政治教育的手段与方式,是为实现德育目标而组织的一类德育实践活动。

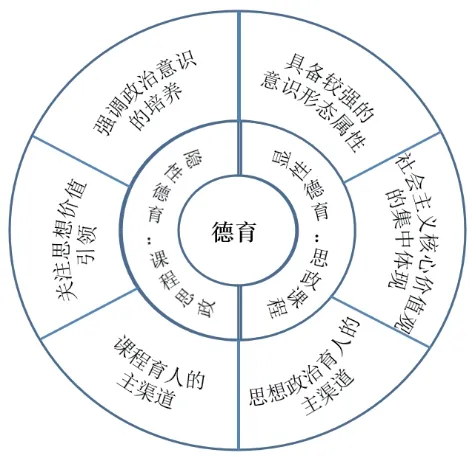

(二) 课程思政与思政课程

课程思政与思政课程都是落实高校思想政治教育工作、构建德育课程体系工作的具体落脚点,大学的思政课程特指为树立学生正确的世界观、人生观、价值观而开设的思政政治理论教育的公共类必修课程,此类课程为学生学习专业课程提供方法论层面的指导,同时,具备了较强的意识形态属性;而课程思政则主要是以专业学科课程为育人载体,将树立理想信念与法治意识、培养政治认同、培育家国情怀、提升文化素养、提高道德修养渗透于教育教学的每一个细节,更多地凸显了专业学科知识的育人价值,是运用隐性思政元素实现显性德育的一种途径,是润物无声、潜移默化、耳濡目染的过程,可以说,思政课程是课程思政的基石,课程思政是思政课程的超越与升华。

三 新时代课程思政内涵的双重维度

从《关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》的颁发到《高等学校课程思政建设指导纲要》的实施,中国在践行社会主义核心价值观和挖掘学科课程中隐性思政元素的育人价值方面已取得了举世瞩目的成绩,在“坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人,努力开创我国高等教育事业发展新局面”[8]的道路上开辟出了一条闪耀中国文化特色的道路,课程思政作为课堂阵地中一双无形的手,紧紧将智育与德育连接在一起,总体来看,新时代课程思政的内涵主要体现在如下两个维度:

(一) 它是体现社会主义核心价值体系的课程观

“课程观即关于课程现象和问题的基本观念”[9],是人们关于课程的基本认识,它包含了对课程本质的解析、对课程价值取向的认同、对课程要素及结构的剖析以及对课程中师与生角色的认知,“对指导课程改革、研制课程标准、开发教材与课程资源起着重要的引领作用”[10]。21世纪,是习近平新时代中国特色社会主义思想扎根中国大地的时代,更是马克思主义思想与时俱进的时代,在这样一个充满能量与朝气的时代中,中国教育的根本问题是培养中国特色社会主义事业合格接班人的问题,而课程思政育人理念正是社会主义核心价值观在教育教学活动中的体现与践行,是时代对于课程的新要求,明确了课程的价值导向:首先,课程思政的本质是达到提升思想水平、政治觉悟、道德品质、文化素养的育人目标,它是学科课程目标的一部分;其次,课程思政是新时代思想政治观念的具体体现,具备了时代特征,并进一步升华并丰富了中国传统德育思想;最后,课程思政不是具体某一门课程或某一类课程,它是通过各类学科课程与思想政治课程相互支撑、相互协作,从而实现立德树人育人目标。

(二) 它是指导立德树人育人目标实现的方法论

自中共中央于2004年出台一系列关于重视、加强、改进、落实当代高校大学生思想政治教育的相关制度及文件以来,“立德树人”育人目标被赋予时代定位,如何回答培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这一根本性问题成为当下高等教育的责任使命所在。作为学科课程过程中思想政治教育的融合与渗透,课程思政有效解决了思想政治理论课在德育功能与价值方面的局限性,让德育不再是思想政治理论课的独有特征,同时,深入挖掘了学科课程知识在德育方面的隐性价值,将学科课程功能最大化,实现了德育与智育的并存。而这一过程并不是简单的思想政治教育与学科课程做加法,而是立足于学科课程思想政治教育功能的独特视角,将课程思政作为一种实现教育育人价值的方法论,通过学科课程与各项德育元素的融合,将思想政治教育渗透于传道授业解惑各环节。例如在具备显著意识形态属性的哲学社会科学类课程中,思想引领是推进课程思政的基础,该类课程中蕴含的价值观、民族精神、文化底蕴则是实现课程思政的有力工具。

四 课程思政的时代价值

(一) 明确了当下新时代高等教育战线的主要任务

实现人的全面发展是教育追求的最高境界,在马克思和恩格斯关于人的全面发展的理论中,提及了人的全面发展的三个方面,包括了个体能力的发展、社会关系的丰富与人的个性发展,并将道德发展作为个性发展的主要内容之一。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央不断提升高校思想政治工作在教育中的重要性,而习近平总书记围绕培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这个根本问题发表的一系列重要讲话及一系列重要指示批示,对高等教育提出了时代要求:即要“不断提高学生思想水平、政治觉悟、道德品质、文化素养,让学生成为德才兼备、全面发展的人才”[11],这在一方面发展、丰富了马克思和恩格斯关于人的全面发展的理论,在人的全面发展中体现出了中国特色,高等教育作为培养社会专业性人才的主要阵地,其发展与壮大必须植根中国大地,在高等教育发展进程中,必须要坚持中国特色社会主义教育发展道路,要立足于中国高等教育发展现状,建设具有中国特色的高等教育思想体系;在另一方面,在教育过程中必须融入社会主义核心价值观是由“德育”在人的全面发展中的首要地位决定的,高等教育要坚守为党育人为国育才的教育理想,坚决完成培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的任务。

(二) 明晰了新时代德育模式的发展趋势

立足于中国特色社会主义新时代,德育是新时代五育教育的重要内容,是高等教育人才培养质量的重要保障,更是个体成长与发展的重要基础,“课程思政”的全面推进,首先创新了德育模式,“将各类课程所蕴含的思想政治教育元素和所承载的思想政治教育功能融入课堂教学环节,以实现价值引领、知识教育、能力培养的育人行为”[12];其次充分发挥了思想政治理论课程显性思政与学科课程隐性思政的叠加育人效应,在强调思想政治理论课程育人必要性的同时,凸显了每一门学科课程中特有的德育元素价值,通过显性德育与隐性德育的共同作用,实现三全育人目标;再次,“课程思政”对课程与教学提出了新的要求,学科课程作为课程育人的主渠道,更加强调政治意识的培养,更加关注思想价值的引领,不论从课程目标分析到课程具体实施,还是从教师角色定位到教学方法变革,它都是对新时代课程价值的再审视、再思考与再实践。

图2 课程思政与思政课程的主要价值体现

(三) 是对学科课程价值的再认识

“课程思政”育人目标的实现,必须要立足于课堂,在具体生动的教学实践活动中,将德育元素融入专业知识传授与技能培养,实现全过程育人的教育目标。学科课程与思政教育的融合,其本质就是要在各门各类课程中渗透社会主义核心价值观,要能够从具体的学科知识中引申出做人做事的基本道理,要能够探索寻到学科知识与立德树人的结合点,而这一过程,不仅是对教学内容的重构,更是对学科课程价值的再认识。例如,在大学数学函数概念德育元素的探索与实践中,其对于个体全面发展的价值主要体现在如下几个方面:第一,函数概念的形成经历了漫长的科学探索,从萌芽时期到正式形成,是人类不断认识世界、改造世界的逐级抽象的一个过程,因此,如何通过现实的表现认识事物的本质与全貌、超越具体事物抽象出事物的本质与规律是对于函数概念价值的体验;第二,函数概念的形成是几代数学家坚持不懈、共同努力的结果,是数学家们为之理想奋斗拼搏的成果,因此,要培养个体具备在理想之光照耀下坚持不懈的拼搏精神,具备面对苦难与挫折不放弃不怯懦的勇气;第三,在函数概念中强调的定义域与对应法则两个重要因素,要告知个体应当具有规矩法则意识,要遵纪守法,遵守社会公德、学校规则、学习守则。

五 结语

21世纪,中国已经开启了特色社会主义新时代,高等教育肩负着为特色社会主义接班人的重要任务,一个国家只有坚定了理想信念,才能够依赖强大的凝聚力和向心力发展壮大。不论是新中国成立初期的政治与思想教育,还是当下的课程思政理念,其出发点都是将理想信念教育,都要以引导学生树立共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想为教育目标,要充分发挥学科课程的隐性德育功能,在思政课程与课程思政的同向同行下实现中国特色的高等教育理想。