农业考古研究的几点思考*

邱振威

一、引言

中国是一个传统的农业大国,历来重视农业的基础与应用研究。中国的农业考古研究开展多年,尤其是自20世纪80年代浮选法的推广和动物考古研究的快速发展,1981年《农业考古》专门学术刊物的创办,以及学界对农业起源这一热点问题的不断探索,促使农业考古领域的研究成果层出不穷,个案介绍、专题性研究、综合性论述各有表里,逐渐形成更多成体系的“农业考古”研究领域。尤其在作为考古学关注的三大科学问题之一的农业起源上,可谓成果丰硕。在中国的农业起源与早期发展问题上学者们不懈努力,基本能够分区域历时性地构建起相应的区系脉络和发展特点,如稻作农业与粟黍旱作农业均起源于距今10000年前后、铜石并用时代“南稻北粟”向“南稻北麦”转变、新石器时代晚期黄河中游“由单品种农作物种植制度向多品种农作物种植制度转变”等。有学者甚至认为“农业在中华文明起源与发展进程中的作用,无论估计多高都不为过分”。

即便如此,农业考古中的很多问题仍然悬而未决,甚至是越发困惑学界、阻碍学术进步。以“农业起源”相关的概念为例,Bruce D.Smith曾指出,“有关‘农业起源’业已出版的文献以定义我们讨论概念范畴的术语混乱多义为特点。对于诸如农业、园艺、栽培、驯化和饲养这些术语的确切含义鲜有共识。这种语言上的混乱削弱了我们对研究现象的清晰思考”。作为一个专门的学术概念,“农业考古”在中国的正式提出或可以《农业考古》杂志的创刊为标志。经过40余年的持续发展,其内涵与研究范畴也在不断变化。

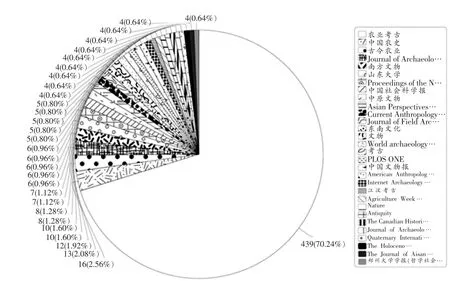

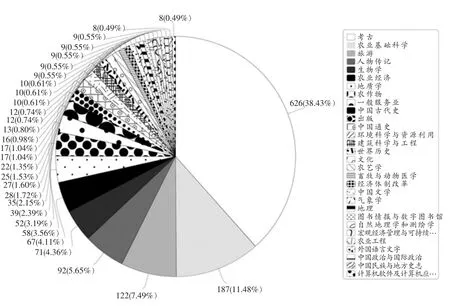

以“农业考古”为“篇关摘”字段在中国知网进行检索,截止2020年“总库”中共检出文章1371篇(中文1003篇,英文369篇)。文章发表整体趋于增长趋势(从1981年的14篇增加到2020年的60篇,其中2014年最高为73篇),文献来源分布上,主要来自《农业考古》《中国农史》《古今农业》等;学科分布上,主要集中在考古、农业基础科学、旅游等,充分体现出多学科的特点;基金资助上,主要是国家自然科学基金、国家社会科学基金、中国博士后科学基金、中国科学院知识创新工程项目等;文献类型上,主要表现为研究论文和资讯,鲜有综述类(参见上页图1及本页图2—图5)。

图1 “农业考古”论文发表年度分布

图2 “农业考古”论文文献来源分布

图3 “农业考古”论文学科分布

图4 “农业考古”论文资助基金分布

图5 “农业考古”论文文献类型分布

二、相关概念与相互间的碰撞

(一)工具书中的现代“农业”概念

《现代汉语词典》:“栽培农作物和饲养牲畜的生产事业。在国民经济中的农业,还包括林业、畜牧业、渔业和农村副业等项生产在内。”

《家庭、私有制和国家的起源》:“农业是整个古代世界的决定性的生产部门。”

《中国大百科全书·农业Ⅰ》:“农业是人类社会最基本的物质生产部门。农业生产的对象,是植物、动物和微生物,它们都是有生命的有机体,都依赖一定的环境条件而生长繁殖。人类通过社会劳动,对它们的生长繁殖过程及其所处的环境条件进行干预,从而取得生活所必需的食物和其他物质资料。”可见,农业生产是“有生命物质的再生产”,“它的经济再生产过程总是同自然再生产过程交织在一起”。依农业生产力的性质和状况,可将农业发展历程分为“原始农业-古代农业-近代农业-现代农业”几个阶段,其中“原始农业是从采集、狩猎野生动、植物的活动孕育而产生的”。总体上,狭义农业是“以种植业为主的朴素的农业概念”,广义农业“以种植业(有时称农业)、畜牧业、林业、渔业和副业为其结构”。

由上,工具书一般将“种植业和以它为基础的饲养业”视为现代农业的主体。

(二)历史“农业”概念

历史文献中有诸多关于“农”“农业”等的记述。如《汉书·食货志》:“辟土殖谷曰农”,将“农”定义为一种职业;《汉书·宣帝纪第八》:“乐府减乐人,使归就农业”,凸显了农业生产的重要性。甲骨文和金文中也有不少关于农业的文字或卜辞,引起了有关学者的关注,如徐中舒的《耒耜考》和胡厚宣的《甲骨文所见的商代农业》,涉及农业工具和农业技术的专题梳理与研究,在当时影响较大。下面从字形上对“农”字作简要梳理。

“農”,《说文》云:“農,耕人也,从鼠晨,囟声。”段玉裁注:“本无人字,今依元应书卷十二补。《食货志》:‘四民有业,辟土植谷曰農。’”《说文新证》释义:“耨田(动词),耕人(名词)。”《古文字谱系疏证》云:“農,从田,从蓐,会治草农耕之意。”甲骨文中有从“林”(或“艸”)从“辰”之字(“辳”)(图6之1、2),有从“林”(或“艸”)从“辰”从“又”之字(“辳曼”)(图6之3—5),金文中亦有加“田”字(图6之6—9)。罗振玉将上述甲骨文两种字形均释为“農”;叶玉森取前一种甲骨文字形释为“農”,并指出“从森或从林、从禾、从艸,指农人所处之地为森林之下或禾间草际也,从辰取象振动,乃表力田”;杨树达指出“甲文作辳,从辰,从林……而《殷墟书契前编》卷五……于从辰从林之外又加从又,义尤完备……谓初民之世,森林遍布,营耕者于播种之先,必先斩伐其树木,故字从林也;从辰者,象蜃蛤之形……古初民耕具用蜃为之。辳字从辰,谓以蜃斩木也,甲文加从又者,谓以手持蜃也”。常正光认为甲骨文“辳”字一般都作晨昏之“晨”用,并非“農”字。裘锡圭赞同此说,并指出后一种字形“本象以手持辰除去草木之行,虽然可以隶定为‘蓐’,但是跟后世从‘艸’‘辱’声的‘蓐’字却不一定有关系……‘深耕易耨’的‘耨’,古音与‘農’阴阳对转,‘辳曼’的字形所表示的意

图6 部分甲骨文、金文中部分“农”字③

义也跟‘耨’相合……该字释为‘農’是不错的”。

综上,甲骨文、金文的“農”,从“林”(或“艸”)从“辰”从“又”或加从“田”,当指手持农具在林间或田间耕作之意。按照“辰”的功用来看,其应是用来清除草木的耨一类的农具,大致相当于现在的短柄锄。

(三)考古“农业”概念

1.“农业”概念体系

俞伟超等指出,“农业的问题,实际上就是人与自然的关系问题”,尤其是关于全新世中国稻作农业和粟作农业的起源与发展的自然背景及其相互关系。严文明认为,虽然农业最初仅发生于几个小的地区,但是“它对人类历史的影响却是革命性的、全局性的和划时代的,对于后来的文明起源也有巨大的影响”,农业起源“关系到整个新石器时代文化的起源与发展,进而也关系到文明的起源与发展,是所谓新石器时代革命的主要内容”前言。在概括介绍世界重要的农业起源中心时,严文明分别列举了相应的种植作物和驯化动物。可见,其将农作物和驯化动物作为早期(尤其是史前时期)农业的重要组成部分或代表。赵志军曾指出,“农业是指人类利用植物和动物的生长发育过程获取生活资源的生产行为”,广义的农业包括种植业、林业、畜牧业、水产养殖业等,其以自然生物为生产对象;狭义的农业仅包括种植业和由种植业提供饲料来源的家畜饲养业,其中种植业又成为农业的核心。他进一步提出,“农业经济是指以种植业和由种植业提供饲料来源的家畜饲养业为主要生产部门的一种经济形式”,并认为农业经济是由采集狩猎经济经过漫长的过程转化形成的,“农业经济的发展是古代文明形成的必要条件之一”。陈文华进一步将中国古代的农业发展历程分为原始农业和传统农业,其中春秋战国时期以精耕细作为主要特征,是传统农业的形成期。

赵志军较早注意并强调区分作物栽培与农业的关系,“虽然栽培作物的出现以及农业的产生对古代文明的形成所起的作用是毋庸置疑的,但它们之间的因果关系在不同地区早期文明的形成过程中所表现的形式和内容有所不同”。虽然“稻作农业以种植稻谷为标志”,但是“稻谷的出现并不代表稻作农业生产的开始”、“稻作生产的开始并不代表人类社会已经发展到了农业经济阶段”。明确地将作物栽培(的初始阶段)与农业的关系厘清并区分开来,并将中国农业起源的发展过程大体分为三个阶段,即“农作物的栽培阶段,由采集狩猎经济向农业经济的转化阶段,以及农业经济的建立和完善阶段”,并认为“第二个阶段是一个漫长的量变过程”。具体地,栽培稻和粟黍在距今10000年前后开始出现,随后至距今7000年间处于“似农非农”阶段(经济社会逐渐地由采集狩猎或采集渔猎向农业转变),距今7000—5000年间农业经济真正建立(其中南方的稻作农业经济可能形成于距今7000—6000年间,旱作农业经济大约在距今7000—5000年间在中国北方地区、至少在中原地区已经建立)。

袁靖等学者认为,“家养动物的起源是农业起源的一个重要内容”,学界围绕家养动物起源的过程、特征和机制进行探讨,取得了一系列研究成果,如对国内狗、猪、黄牛、绵羊、家马、家鸡等家养动物的起源或首先出现的时间和地点形成较为一致的认识。其中狗和猪被认为是距今10000—9000年前后经由相应的野生动物驯化而得,其他几种家养动物被认为是通过文化交流直接引入。在与农业起源关系较为密切的驯化动物中,家猪一般被认为是为了获取肉食资源的功利性目的而出现,其在黄河流域距今6000年以来逐渐成为先民获取肉食资源的主要方式(长江流域可能由于新石器时代野生动物资源较为丰富,限制了家猪饲养的发展)。

农作物提供了植物性食物资源,家养动物提供了肉食资源、宠物、祭祀用品和次级产品等,是采集狩猎(渔猎)经济向农业经济过渡的重要物质基础。与此同时,围绕农作物和家养动物所投入的生产劳动和精力以及形成的相应组织机构和管理模块有效地推动了社会发展,农业的基础地位不断得到强化并与整个社会的发展相互依存。可见,以中国北方地区或者黄河流域为例,结合植物考古与动物考古的研究结果,初步可以判断距今6000年左右是农业经济形成的重要时间节点,但具体的地方性差异可能存在。

2.“农业考古”概念

农业考古作为考古学的一个专业性分支,陈文华认为其“着重于搜集和研究有关农业的直接证据,特别是出土的农作物遗存、动物遗骸、农业工具以及遗址地层中的花粉和植物蛋白石(植硅石)等”,“来探讨年农业的起源和发展,并着重从生产力的角度研究农业历史,探索其发展规律,总结经验教训,为农业的现代化提供历史借鉴”;他进一步提出农业考古学最早可以追溯到1866年西方学者对瑞士湖上居住遗址出土粟等农作物的研究,中国的农业考古专题研究起步较晚,主要形成于20世纪后半叶。赵志军认为农业考古与植物考古有别,“植物考古学基本不涉及农业生产工具、灌溉设施等其他农业发展因素,而仅关心的是人类栽培作物的产生与驯化过程”。

俞伟超等指出,中国史前农业考古的研究目标是“基本探明我国稻、粟、黍、麦、大豆等主要栽培作物的起源地、起源时间、相互作用、发展历程及传播方式,当时的自然背景和社会背景,即我国史前农业起源的原因和机制,农业起源在诞生中国史前文化与中国文明的基础中的历史作用和地位,中国农业起源在世界农业起源中的地位等等”。可见,中国史前农业考古研究的主体是农作物、农业技术、农业文化以及农业自然环境等,而“家畜、家禽的起源与发展”只是被其视作其中一个具体目标而列入。

通过检索“农业考古”字段,可以发现既有相关研究基本都是围绕“种植业”尤其是农作物的考古发现展开,其中以早期的“农业起源”问题和较晚阶段的稻作农业发展(围绕古水田的发现)作为经典研究案例。而且,近年来学界逐渐加强对历史时期农业(种植业)经济特点以及动物饲养、驯化的研究。

三、农业考古研究的几点思考

秦汉以后,随着文献记述更为详实,“农业”的概念与内容也相对清晰,而更早阶段的“农业”内涵却随着时间向前推移越发难以界定。因此,定性的描述“农业”与否看似简单,但定量去界定明确的狩猎采集和农业之间的界限却难以实现。而且对现代接近农业界线社会的研究也进一步彰显了划分“农业”界线的困难。有鉴于此,Bruce D.Smith在狩猎采集和农业之间增加了“低水平食物生产”这一中间概念,其本身又可以根据驯化种的有无,区分为无驯化种的低水平食物生产经济和有驯化种的低水平食物生产经济两个阶段。

在农业考古学较为关注的先秦“农业”研究中,主要运用了多学科的技术手段,是植物考古、动物考古、环境考古等考古学分支学科与植物学、生物学等自然科学的交叉生长点。笔者在此尝试将“农业考古”的研究时限分为四个阶段,通过相应的对对照,检出具体范畴与研究重点。

(一)农业起源阶段,相当于10000年前后至距今7000—6500年前

该阶段相当于Bruce D.Smith提出的“低水平食物生产”阶段,要注意区分农作物起源、家养动物起源与农业起源的相互关系。比如,学界热议的南方稻作农业起源和北方早期旱作农业起源,其实主要是在关注以水稻为主体的种植业和以粟黍为主体的种植业的起源。相应阶段的肉食资源获取方式表现为依赖型向初级开发型转变,且主要是家猪的驯化与饲养实践,也明显带有地域性特点,如长江流域较之黄河流域更为依赖野生动物资源而在一定程度上影响了家猪的驯化进程。该阶段的所谓的“农业”或可谓之“史前早期农业”,其实是生业经济范畴中采集狩猎(或称之为觅食)之外的范畴,也可根据实际研究对象,将种植业与动物(家猪)的驯养区分开来,更为准确地表述分析内容。

(二)史前农业阶段,相当于距今7000—6500年前至距今4000年左右

根据目前的研究,史前农业形成后,呈现出一定的区域性特点,如“南稻北粟”“稻粟兼作(或称混作)”“块根块茎农业”“家猪成为黄河流域先民获取肉食资源的主要方式”等,更多地表现出相对单一的农业生产形态。相对于植食生产的显著优势,肉食生产在农业结构中的比例应渐趋强化,但缺乏二者直接的定量比较,如通过人骨稳定碳氮(C/N)同位素分析估算二者的构成。在这个阶段,农业生产成为先民生业经济的主要来源,驯化物种提供了超出30%~50%的热量来源,但觅食行为依然作为重要的补充结构存在。可见,除了传统农作物外,新增的农田(尤其是古水田)、本土驯化动物的强化利用、新传入的驯化动物等内容成为新的研究对象,学界更加关注史前农业的发展过程、区域特色、传播路线及其在中国史前文化与中华文明起源与早期发展过程中的作用和地位。

(三)过渡农业阶段,相当于距今4000年左右至西周时期

铜石并用时代以来,随着小麦、牛、羊、马的传入和发展,史前农业向传统农业过渡,农业的内容更为丰富,多品种农作物种植制度和规模化家畜饲养、驯化趋于形成,先民对农作物种植和开发型肉食资源的获取更为依赖,如有学者总结龙山文化晚期至早商时期中原腹地的生业经济特点为“多品种农作物同时种植和多种家畜共同饲养”第006版。该阶段开始出现“农”有关的直接文字记载,为考古实物证据增添了重要的史料记录,从形式上与内容上共同彰显了新的“农业”阶段到来。在这个时期或稍早阶段,动植物产品(小麦、大麦、粟、黍、山羊、绵羊、黄牛、马等)与其他文化要素(如冶金术、青铜器等)相互包裹,在早期中国与中亚、西亚和欧洲发生着同步或渐次的传播与交流,这应是各地人口增多、互动频繁、文化与文明逐步发达的反映。

(四)传统农业阶段,春秋战国以来

春秋战国时期精耕细作农业形成,尤其是秦汉以来成熟化农业得以快速发展,这除了有详实的文献史料记载,还在以汉代为代表的画像石、画像砖以及农业生产相关的模型上清晰可见。这一阶段距离现代农业最近,人类适应自然环境的农业能动性趋于强化,相关的农业科学知识更多的被认知、掌握、记述与传承。农业在社会生产与生活中的重要性越发凸显,成为上层建筑有效运转的第一驱动力。该阶段的农业考古研究,除了立足考古发现,可能需要更多借助可信度较高的文献史料、农业科技史、人类学以及民族学等的研究成果。

农业是在历史过程中形成的,历史上农业的范畴不断地扩充,不应以现在的农业概念倒推历史,把现代或历史上某个阶段的农业内容都看作是农业应有之内容,而要用发展的历史观念去讨论具象的研究内容。研究古代农业,除了可以通过“考古发现的与古人生活直接或间接 相 关的植 物 遗 存”外,还 要 注 意 加 强 对农田(尤其是相对容易忽视的历史时期农田遗迹或相关材料)、农具、家养动物、人类食谱等内容的多学科分析;针对历史时期的材料,还要加强它们与文献史料的综合考察。

俞伟超等在20多年前就曾指出,开展中国史前农业考古研究应古今并重,“以考古发现为依托,以现代自然科学技术为主要手段”,“以考古学文化的谱系为主线”,“以农业生产技术传播路线为线索”,“创建东亚地区农业起源理论模式”;同时,“建立古稻、古粟DNA的基因库,解决古稻、古粟DNA与现代水稻、粟基因的同源性问题”,“可能将现代已丢失的某些有利于当代农业的基因(如抗寒、抗病等)开发出来加以利用”。可见,农业考古专题研究除了作为考古学学科与学术体系的有机组成部分,还具有较强的现实意义,甚至可以将它们上升到种子质量和粮食安全的国家战略高度来重新认识和考量。

四、结论

中国的农业考古研究开展多年,取得很多重要成果,尤其在农业起源、农业在中华文明起源与早期发展过程中的作用等方面。但也暴露一些问题,如相关概念的认识不一致,研究中存在术语内涵、用法混乱等问题。通过梳理现代工具书、甲骨文和金文中早期的“农”字字形、表意以及颇具代表性的考古学、农学研究者的相关学术体系与认识,思考农业考古的关注时限与研究范畴。基于历史性的研究视野,建议着重从农业起源阶段(距今10000年前后至距今7000—6500年前)、史前农业阶段(距今约7000—6500年前至距今4000年左右)、过渡农业阶段(距今4000年左右至西周时期)和传统农业阶段(春秋战国以来)有区别有侧重地考察具象的“农业”。

鸣谢:中国国家博物馆汤毓赟博士和中国社会科学院古代史研究所赵孝龙博士为本文提供甲骨文、金文相关材料的收集帮助,谨致谢忱!

①“篇关摘检索”是指在篇名、关键词、摘要范围内进行检索,其较之主题检索更为精确。

②“所谓自然在生产,是指生物有机体通过同它所处自然环境之间物质、能量的交换、转化,而不断生长、繁殖的过程。”(中国大百科全书出版社编辑部《中国大百科全书·农业Ⅰ》,中国大百科全书出版社1990年版,第2页)

③该部分“农”字字形主要参考《说文新证》和《甲骨文中所见的商代农业》,其中1、3、6—9引自《说文新证》第184页,2、4、5引自《甲骨文中所见的商代农业》第165页。

④2001年3月15-17日,由中国高等科学技术中心等单位主持的“原始农业对中华文明形成的影响”研讨会在北京举行,来自全国各地相关学科的学者50余人出席会议,这是一次农业考古的重要会议。会上,俞伟超、张居中、王昌燧共同就系统开展中国史前农业考古研究的重要性与必要性,研究目标、内容和拟解决的关键问题等展开讨论(俞伟超、张居中、王昌燧《以原始农业为基础的中华文明传统的出现》,载《农业考古》2001年第3期,第15—22页)。

⑤学界的相关讨论分别围绕作物种植与动物驯养两方面展开。前者涉及农作物、农具、农田、犁耕、农业或种植业等内容(如:刘兴林《先秦两汉农作物分布组合的考古学研究》,载《考古学报》2016年第4期,465—494页;刘兴林《先秦两汉农业与乡村聚落的考古学研究》,文物出版社2017年版);后者从研究形式上又可分为立足学位论文展开的单个遗址动物遗存专题研究(如:杨猛《河南西平上坡遗址出土动物遗存研究》,河南大学2018年硕士学位论文;王红英《安阳大司空遗址2016年出土动物遗存研究》,山东大学2019年硕士学位论文;杨光《重庆老鼓楼衙署遗址观景池部分动物骨骼与表面痕迹研究》,重庆师范大学2019年硕士学位论文;高亚琪《四川成都蜀王府苑囿遗址出土的动物遗存研究》,山东大学2019年硕士学位论文;等等)和基于动物遗存开展一定时空范畴内的比较研究(如:董宁宁《新石器时代至先秦时期新疆地区的生业研究》,载《南方文物》2019年第4期,第196—204页;丛德新、贾伟明《欧亚草原史前游牧考古研究述评——以史前生业模式为视角》,载《西域研究》2020年第4期,第59—78页;胡清波、袁靖《陕西动物考古研究的形成与发展》,载《南方文物》2021年第4期,第189—197页,等等)。

⑥布鲁斯·史密斯(Bruce D.Smith)认为采集狩猎与农业社会之间存在这样一个阶段,即“依赖驯化物种少于年摄入热量30%~50%的食物生产社会”。

⑦狗的驯化机制与家猪应有不同,很可能“是一种近似于饲养宠物的娱乐行为”而非为肉食获取(袁靖、董宁宁《中国家养动物起源的再思考》,载《考古》2018年第9期,113—120页)。

⑧丝绸之路开通前,诸多传统东西方本土的文明要素已经开始交互传播,学界也开展了诸多研究。其中有关农作物和驯化动物的研究参考:赵志军《小麦东传与欧亚草原通道》,载《三代考古》2009年第三辑;赵志军《中国古代农业的形成过程——浮选出土植物遗存证据》,载《第四纪研究》2014年第1期;赵志军《小麦传入中国的研究——植物考古资料》,载《南方文物》2015年第3期;袁靖、董宁宁《中国家养动物起源的再思考》,载《考古》2018年第9期;Outram A K,Stear N A,Bendrey R,et al.The earliest horse harnessing and milking.Science,2009(5919):1332-1335;Jones M,Hunt H,Lightfoot E,et al.Food globalization in prehistory.World Archaeology,2011(4):665-675;Dodson J R,Li X,Zhou X,et al.Origin and spread of wheat in China.Quaternary Science Reviews,2013,72:108-111;Betts A.,Jia P.W.,Dodson J.The origins of wheat in China and potential pathways for its introduction:a review.Quaternary International,2014,348:158-168;Liu X,Jones M K.Food globalization in prehistory:Top down or bottom up?.Antiquity,2014(341):956-963;Dong G,Yang Y,Han J,et al.Exploring the history of cultural exchange in prehistoric Eurasia from the perspectives of crop diffusion and con sumption.Science China Earth Sciences,2017(6):1110-1123;Chen X,Yu S-Y,Wang Q,et al.More direct evidence for early dispersal of bread wheat to the eastern Chinese coast ca.2460-2210 BC.Archaeological and Anthropological Sciences,2020(10):233,等等。

⑨近年来,随着考古发现的增多,学者们较为关注以农田为主体的考古学研究,甚至提出“农田考古”的专题探索,对农业考古和农史的研究具有较强的促进作用(刘兴林《农田考古的体系构建与理论探索》,载《广西民族大学学报(哲学社会科学版)》2021年第3期,第153—164页;刘兴林《从水田考古发现看畦田的发生》,载《东南文化》2021年第5期,第92—99页,等等)。

⑩俞伟超等先生曾指出应加强古DNA、残留物分析、C/N稳定同位素分析、土壤学、微痕分析、模拟实验等技术手段在中国史前农业考古研究中的运用(俞伟超、张居中、王昌燧《以原始农业为基础的中华文明传统的出现》,载《农业考古》2001年第3期,第15—22页)。