术语的认知整合

彭懿 张雪莹 肖晨星

摘 要:在术语的知识导向型研究中,學者围绕不同专业领域的术语知识表征先后推出系列概念模型。然而,此类研究并未明确兼顾术语的已有定义和实际使用语境,也未充分探索概念框架以外与术语相关的认知结构与建构。新近提出的认知整合模型是对这两点不足的尝试补充,在框架语义学与认知语言学基础上,改良了事件域认知模型,引入了概念隐喻、概念转喻、概念整合认知机制,兼顾术语的已有专业释义和实际使用语境进行研究。将其应用于探析中国绿茶定名,结果表明该模型能有效充实术语的知识表征与建构,有助于术语的理解与使用。

关键词:术语;认知整合模型;知识表征与建构;绿茶定名

中图分类号:H083;C04 文献标识码:A DOI:10.12339/j.issn.1673-8578.2022.03.003

Terminology from the Cognitive Integrated Perspective//PENG Yi, ZHANG Xueying, XIAO Chenxing

Abstract: In the knowledge-driven study of terminology, scholars have successively put forward a series of conceptual models with regard to knowledge representation of terminology in different specialized fields. However, these studies have not explicitly taken into account the existing definitions and actual usage contexts of terms, nor have they fully explored the cognitive structures and constructions related to terms beyond the conceptual framework. The newly proposed Cognitive Integrated Model (CIM), which is built upon the basis of Frame Semantics and Cognitive Linguistics, is an attempt to supplement such two weaknesses. CIM takes into consideration both the existing professional definitions and actual usage contexts in which the terms are applied, examining not only the Event-Domain Cognitive Model but also conceptual metaphors, metonymies and blending. The use of CIM in analyzing Chinese green tea names demonstrates that the model can effectively enrich the knowledge representation and construction of terms.

Keywords: terminology; the Cognitive Integrated Model (CIM); knowledge representation and construction; green tea naming

收稿日期:2022-01-23 修回日期:2022-02-17

基金项目:国家社会科学基金项目“术语知识视域下的中美生态环境话语对比研究”(21BYY089);湖南省社会科学基金项目“中美能源新闻话语的认知研究”(20YBA168)阶段性成果

引言

近二十年来,随着人们对术语价值的认识加深,术语研究的内容和路径日益充实和精进。从术语研究的内容而言,术语与概念知识及其之间的关系备受术语学界关注,相关研究往往聚焦于术语词汇(如L’Homme[1])、概念知识(如Faber[2])两个方向。但鉴于语言和知识的复杂性,词汇导向型与知识导向型的术语学研究,均存在进一步探索的空间。

本研究侧重探究术语的知识表征与建构。我们发现在这类研究中,学者们围绕不同专业领域的术语知识表征推出诸如海岸工程事件模型[3]和大气环境事件模型[4]等系列概念模型。从术语研究的路径来看,这些研究均属于广义范围的认知术语学,包括:Temmerman的社会认知术语研究[5],她指出术语是一种理解单元,大多数术语属于原型范畴,能在理想认知模型中得以理解;Faber[6]、Gamonal和Torrent[7]、Costa等[8]、Faber和León-Araúz[9]以框架语义学为基础开展的系列术语研究;Peng基于框架语义学和改良的事件域认知模型对简单术语的认知探讨等[4]。

然而,这些知识导向型的术语研究至少仍存在两点不足:(1)没有明确兼顾术语的专业释义和实际使用语境的术语概念知识与认知建构;(2)除基本的概念框架或认知模型之外,没有充分探索与术语相关联的其他认知结构如概念隐喻和概念转喻,以及认知建构如概念整合。

Peng等提出了术语知识表征的认知整合模型(Cognitive Integrated Model,CIM)[10],整体看来,是尝试对认知术语学研究以上两点不足的补充。本文首先在现有CIM基础上补充了相关在线整合变体,提出了一个更丰富的认知整合模型。之后应用该认知整合模型探讨中国绿茶名,揭示中国绿茶名相关的知识结构与建构,以期在印证认知整合模型解释力的同时,提供更充实的术语概念知识与认知建构。

1 认知整合模型

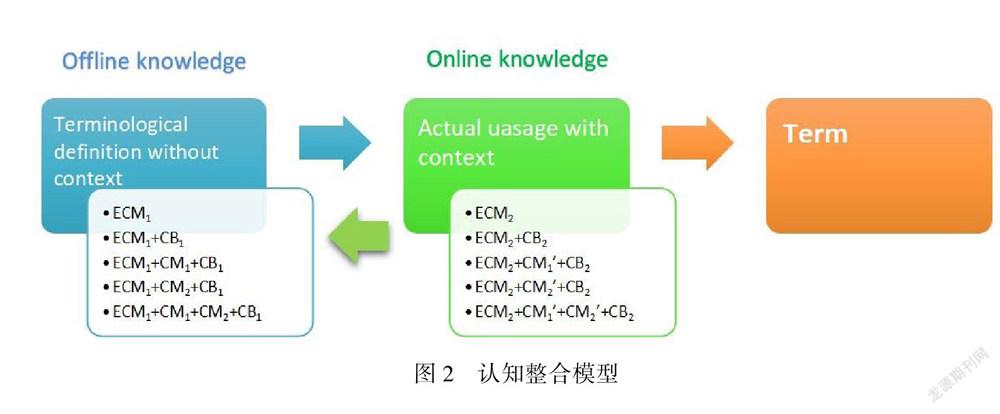

Peng等基于框架語义学与认知语言学提出CIM(如图1),兼顾术语的离线与在线知识结构与建构[10]。将术语知识分为离线知识(offline knowledge)和在线知识(online knowledge);前者来源于术语的已有释义,可储存于术语使用者的长期记忆中;后者在术语应用的实际语境被激活,与术语使用者的工作记忆相关联。这些离线与在线知识主要涉及三类认知结构即事件域认知模型(Event-Domain Cognitive Model,ECM)、概念隐喻(Conceptual Metaphor,CM1)和概念转喻(Conceptual Metonymy,CM2),用于意义构建的概念整合(Conceptual Blending,CB)。

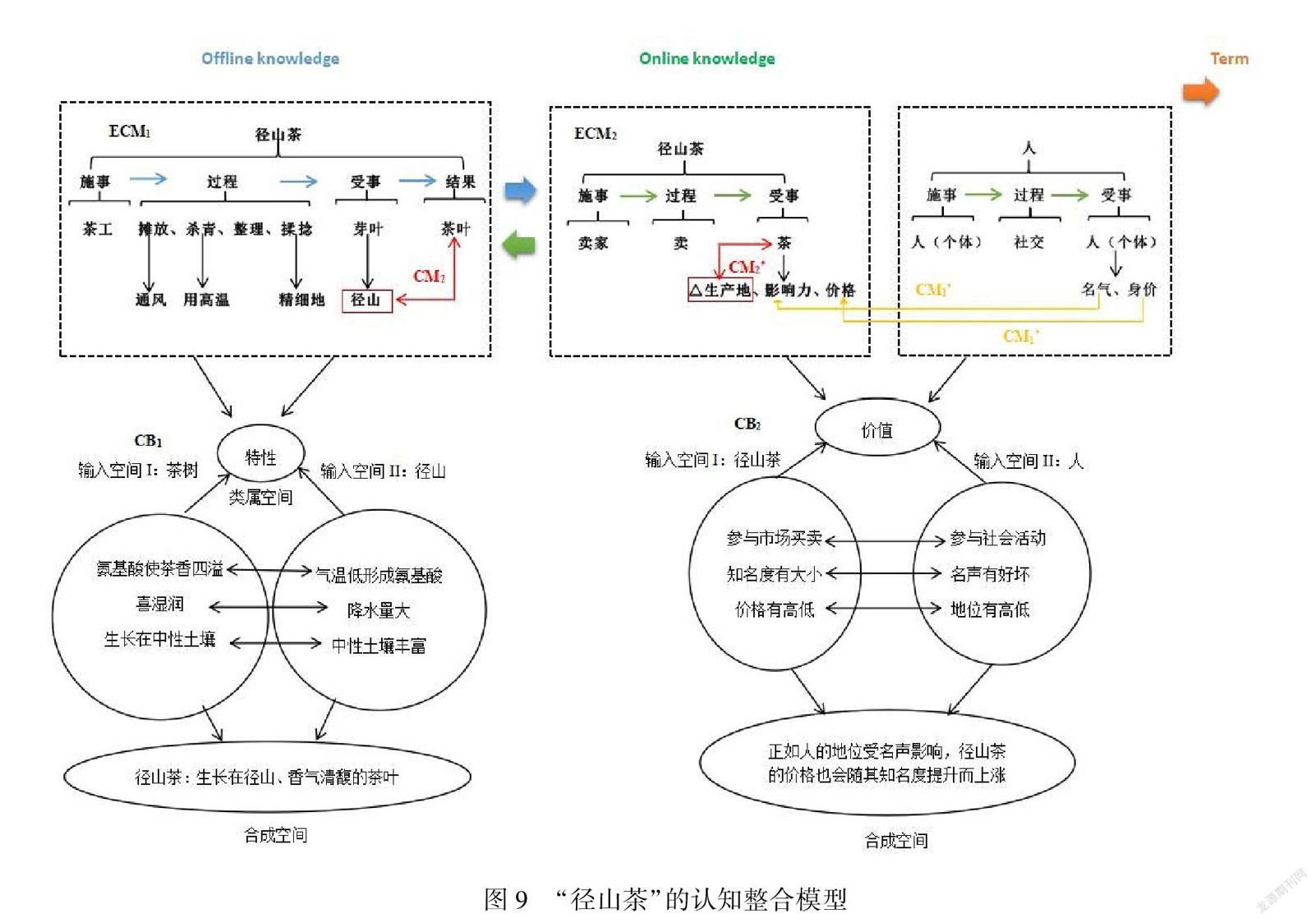

由于该理论侧重术语的离线知识结构与建构部分,仅列出了主要的离线整合模型变体,并未对术语的在线知识结构与建构做详细分析,也未列出相应的在线整合变体。基于此,本文将相关的在线整合变体进行补充,形成一个更完整的表征术语知识的认知整合模型图(图2),简称认知整合模型。

1.1 ECM1和ECM2

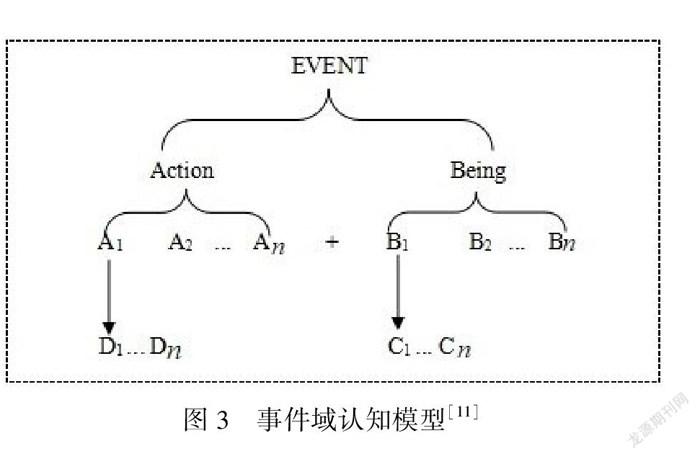

ECM1和ECM2分别是CIM的离线和在线知识结构。这两个知识结构的提出基于王寅的事件域认知模型(ECM,如图3)[11]:人们以“事件域(event-domain)”为单位,体验和认识世界;事件(EVENT)是包含两个核心要素的三层结构,两个核心要素是行为(Action)和事体(Being),也是第一层级;第二层级是具体的子行为(A1, A2,...An)和子事体(B1, B2,...Bn);第三层级是具体子行为的显著特征(D1, D2,...Dn)和具体子事体的分类信息(C1, C2,...Cn);事件的边界由虚线标明,因为一个事件不可避免地与其他事件发生联系[11]。

ECM涉及动态和静态的行为与事体,能够有层次地解释概念结构和不同层级语言的认知机制,包括语义、句法和言语行为等。然而,事件,尤其是复杂事件,往往涵盖各种行为和事体,仅凭ECM目前的结构难以阐明行为、事体以及其各要素之间的关系,Peng等基于框架语义学将其调整为ECM+(如图4)。

如图4所示,ECM+引入了框架语义角色的典型元素——施事者(AGENT)、过程(PROCESS)、受事者(PATIENT)和结果(RESULT),将事件视为一个动态模型,施事影响受事并产生结果。ECM+中的事件由三个层次构成。第一层的主要成员为AGENT、PROCESS、PATIENT和RESULT;前三个语义角色出现频率更高,比结果更具有原型性,这些差异由虚线箭头标明。当然,在术语的实际运用中也可能会出现其他概念角色,如THEME和GOAL,具体分析时可依据ECM+的基本模型做相关角色替换。第二层由第一层各概念的特定成员组成。第三层包含第二层概念的进一步特征信息。术语知识离线部分和在线部分中的ECM+分别被标记为ECM1和ECM2,并且可能与其他相应的离线与在线认知结构进行整合[10]。

1.2 CM1和CM2

由图2可知,术语知识离线部分的概念隐喻和转喻分别记作CM1和CM2,而相应在线部分的概念隐喻和转喻各记为CM1’和CM2’。Lakoff和Johnson首先提出概念隐喻理论,认为隐喻不仅是一种修辞手段,更是以人类经验为基础,将某一概念域投映到另一概念域的认知结构与思维方式[12]。此后,概念隐喻研究开始兴盛,大批学者陆续跻身该领域的探索,如Lakoff[13]、Sweetser[14]、Gibbs和Steen[15]、Evans和Green[16]、Kvecses[17]。 正如CIM的离线和在线概念结构一样,Kvecses的扩展概念隐喻理论也将概念隐喻分为离线和在线两类,在线隐喻相对离线隐喻而言更加具体[18]。关于概念转喻,大多数认知语言学家都认为概念转喻发生在同一认知域。如Lakoff 和 Turner指出转喻是同一认知域内的映射,源域代表目标域;转喻主要用于指称[19]。Croft认为转喻具有领域突出的特点[20]。Mendoza提出转喻与同一域内的单一对应映射有关[21]。Barcelona关于概念转喻的观点值得赞同,即概念转喻是在同一个认知域或ICM范围内出现的概念映射,同一ICM中的源元素为其目标元素提供心理通路[22]。同时,概念转喻如概念隐喻一样可分为离线和在线两种。出于语言使用的经济性原则,在线转喻涉及的源元素通常较离线转喻的源元素笼统一些。

1.3 CB1和CB2

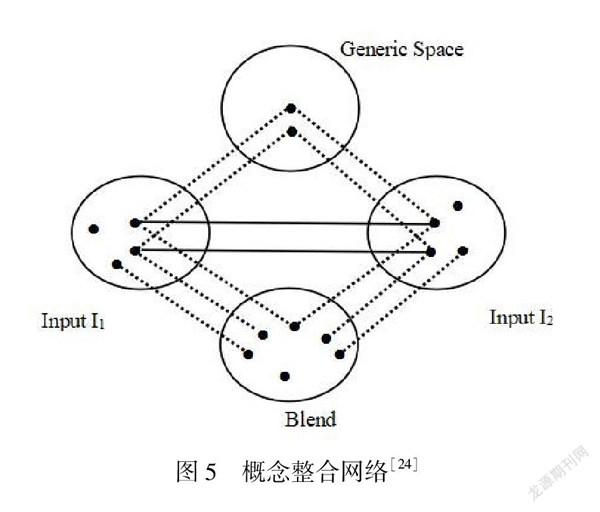

如图2所示,术语知识离线和在线部分中的概念整合机制分别记作CB1和CB2。Geeraerts认为概念整合理论是概念隐喻理论的完善与扩展[23]。关于概念整合,Fauconnier 和 Turner[24-25]指出:特定的意义构建过程具有特定的输入表征;在此过程中,推理、情感和事件整合并不存在于任何输入中,它们由合成空间动态构建而成。基本的概念整合网络(如图5)包含4个心理空间:输入空间I、输入空间II、类属空间和合成空间,其核心过程是概念整合。类属空间的元素可追溯到两个输入空间中成对的对应元素,两个输入空间共享的结构被依次映射到输入空间内;该结构同时被投射到合成空间中,经过输入空间的投射结构与长期记忆中的信息结构相匹配,形成包含新信息的层创结构。概念整合网络主要分为四类:简单型网络、镜像型网络、单域型网络和双域型网络。简单型网络中,输入空间I的抽象、空白框架中的全部元素被投射到缺乏框架的输入空间II。镜像型网络中,两个输入空间共享一个框架,元素不同但一一对应,通过组合、完善和扩展产生层创结构。单域型网络具有两个不同框架的输入空间,但仅其中一个空间的框架被投射到合成空间。双域型网络的两个输入空间拥有不同框架,并且均有部分元素被投射到合成空间[24-25]。

1.4 CIM的变体

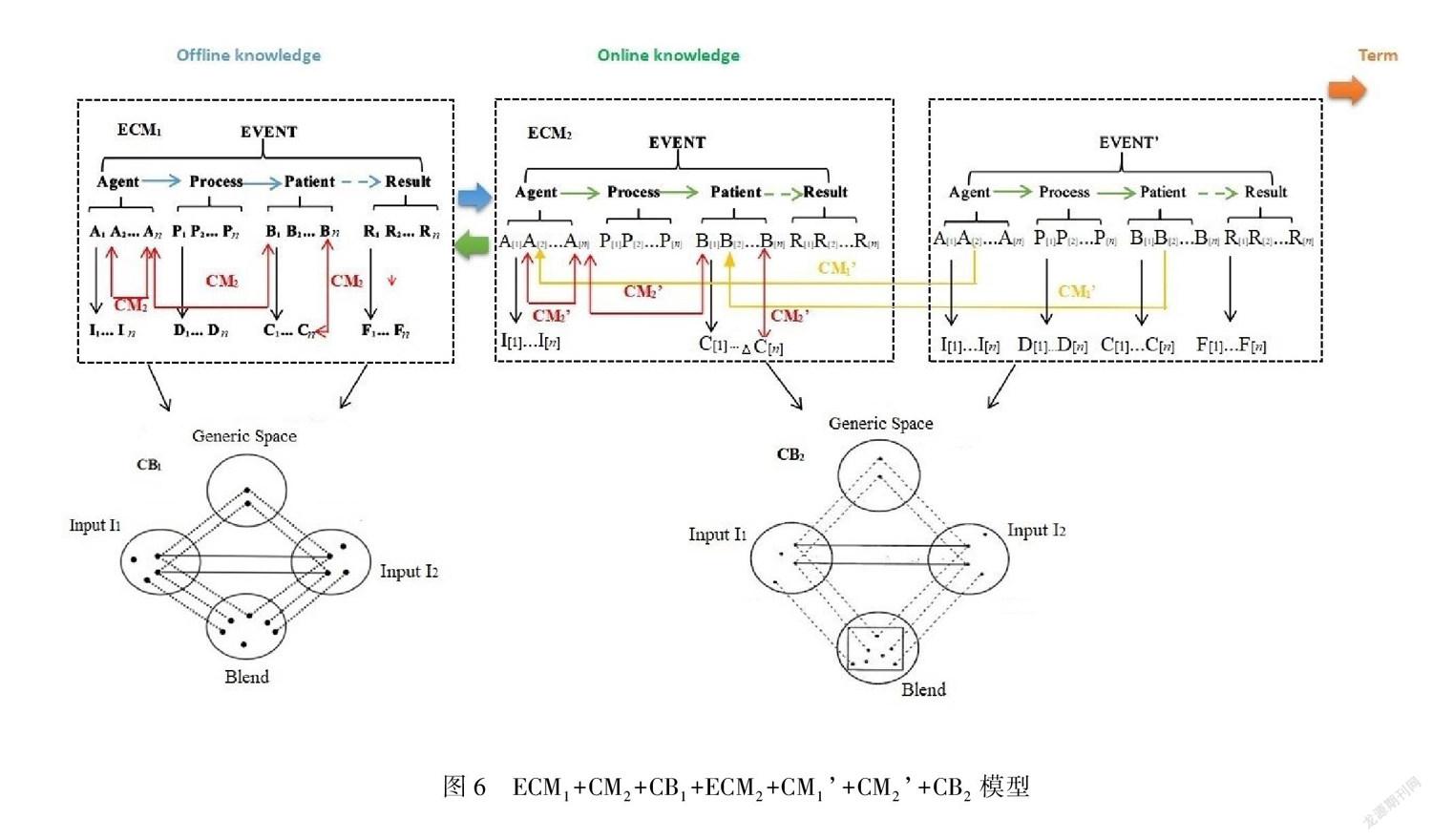

根据术语离线和/或在线的具体情况,CIM可以衍生出多种变体。Peng等探讨了CIM的五种变体[10],本文将基于图2,以三项绿茶名为例,讨论另外三种CIM的变体,即ECM1 +CM2+CB1+ECM2+CM1’+CM2’+CB2、ECM1+CM1+CM2+CB1+ECM2+CM1’+CM2’+ CB2 和 ECM1+CM2+CB1+ECM2+CM2’。这三类变体的图示依次如图6、图7和图8所示。这些图示中的术语知识在线部分的ECM+标作ECM2,其下一层的元素记为A[1]、P[1]、B[1]、R[1]等,其第三层各元素标为I[1] 、D[1] 、C[1]、F[1]等。

以上图示均表明术语的知识结构和建构往往涉及ECM1、ECM2、CM1、CM2、CB1和CB2等。其中,CM1的出现意味着某术语不仅与它所属事件域的成员相关,而且与另一事件域的成员相关。由于CM1中的映射是单向的,因此使用单向箭头来指示映射方向。 CM2关乎同一认知域内两个有时能够相互替代的元素,所以使用双箭头来连接CM2的这两个元素。ECM1和ECM2分别为相关的CB1和CB2提供一定概念背景和层次关系。CB1和CB2展现术语基于已有释义或实际普通语境的相关意义构建过程。在实际语境内的在线建构中,涉及在线转喻的情况往往较多。由于语言的经济原则,其转喻源元素较其释义粗略,但是所指代的目标元素都很明确,在茶事件域中即指代某种茶。我们用△泛指在线转喻的大体下层级元素,一般是茶的某类信息或特征。已有释义相关的在线建构中,与△位置对应的元素则可具体呈现。术语的离线知识是其在线部分的基础,在线部分则能回溯和/或更新离线部分。

2 中国绿茶名的认知整合分析

本文以典型的中国绿茶名“径山茶”“平水珠茶”“屯绿”为例,运用认知整合模型的上述三种变体,结合这些绿茶名的权威释义和源于报纸的例句,解析与绿茶名相关联的认知结构与建构。以上三个绿茶名均被收录于《中国茶经》[26-27]《中国茶叶大辞典》[28]《中国名茶图谱 绿茶篇》[29]《绿茶名品图鉴》[30]这些茶学专著,以及百度百科、360百科、茶艺网和第一茶网等网络资源中,具备权威的绿茶名释义和真实使用语境。

根据《中国茶经》[27]167,“径山茶产于浙江省杭州市余杭区径山一带”。由此释义可知“径山茶”中的“径山”表示该茶的产地,并推知“径山茶”的离线知识结构和建构。在径山茶事件域中,“茶工”和“芽叶”等位于第二层级;产地“径山”作为茶的分类信息位于第三层级;施事即茶工,过程是摊放、整理、揉捻等行为,受事是芽叶,结果为茶叶。“径山茶”语境之外的意义建构主要基于概念转喻和简单型概念整合网络。其中,离线转喻源元素即具体产地“径山”指代其目标元素“径山茶”。在该概念整合网络中,所有的心理空间共享输入空间“茶树”的组织框架,两个输入空间基于此框架的共同元素投射入合成空间,形成的层创结构为“径山茶是生长在径山香气清馥的茶叶”。此外,结合例1,将揭示“径山茶”的在线知识结构与建构。

例1. “径山茶名气响了,身价高了,我家的楼房也造起来了。”(《光明日报》2020年10月14日)

例1中,“径山茶”的知识结构因为加入具体的实际语境而发生转变,如施事角色由茶工变为卖家,过程角色由揉捻变为卖,受事角色由芽叶变为茶等。该术语实际语境内的在线建构也不同于其离线知识的意义建构,包含在线概念转喻和双域型概念整合网络,涉及“径山茶”和“人”两个事件域。在径山茶域中,由于真实语境实际交流的经济、高效目的,在线转喻源元素笼统涉及其产地(不会细究具体地点细节),指代其目标源元素“径山茶”或“大概的某类茶”。同时,“人”域的分类信息“名气”“身价”映射到“径山茶”域,对应该茶的“影响力”“价格”。在“径山茶”和“人”两个输入空间中,各自将对应元素投射进类属空间,而这两个组织框架经过融合和调整投射到合成空间,形成了层创结构“正如人的地位受名声影响,径山茶的价格也会随其知名度的改变而改变”。图9展示了“径山茶”的认知整合模型包括其离线和在线知识结构与意义建构。

根据《中国茶经》[26]384,“珠茶,亦稱圆茶,原产浙江省平水茶区。平水是浙江省绍兴市东南的一个集镇,过去毛茶均集中在平水加工,所以在国际茶叶市场上叫作‘平水珠茶’……珠茶外形圆紧,呈颗粒状,身骨重实,宛如珍珠。”该释义表明“平水”是“平水珠茶”的加工集散地,“圆紧”是其外形特征。由此可推出“平水珠茶”的离线认知结构和建构。在“平水珠茶”事件域中:第二层级的施事和受事分别为茶工和芽叶,过程包括加工、集散等,结果是茶叶。第三层级包括平水珠茶的分类性信息“平水”与形状特征“圆紧”。“平水珠茶”的离线知识的意义建构基于概念隐喻、概念转喻和双域型概念整合网络:茶的整体形状与珍珠的形状相似,因而可用珍珠事件域中的源要素“珍珠”来理解“平水珠茶”事件域中的

目标要素“茶”,其理解建立在“茶的形状是珍珠的形状”这个具体的形状隐喻之上。“平水珠茶”的产地“平水”和形状“圆紧”指代此茶,运用了“部分代整体”的概念转喻。在双域型概念整合网络中,输入空间I“茶叶”和输入空间II“珍珠”投射到类属空间的共享元素为“形状、来源、价值”。两个空间均有部分组织框架投射到合成空间,“茶树的加工地+珍珠的价值、形状”构成了层创结构“平水珠茶是在平水加工的、如珍珠一样外形浑圆、颗粒状的名贵茶品”。另外,结合例2,我们将揭示“平水珠茶”的在线知识结构与建构。

例2. 鲁迅一看之下,惊喜不已,说道:“我跟这茶(平水珠茶)确乎久违了!”(《绍兴日报》2019年11月8 日)

例2中,“平水珠茶”的知识结构在真实的使用语境中有所变化,如施事角色由茶工变为鲁迅(我),过程由种植、采摘、集散、加工变为久违。同样,“平水珠茶”的普通语境内的在线构建也发生了变化,涉及在线转喻和隐喻,以及双域型整合网络。在线转喻中的源要素为大体的加工集散地和形状。在线隐喻包含“平水珠茶”和“人”两个域,其中源域“人”的下层级元素“分离”“相聚”映射到目标域“平水珠茶”,对应该茶的“间隔”“喝茶”。两个输入空间“鲁迅饮平水珠茶”和“鲁迅交友”的共享元素为“重复做某事”,两个输入空间分别提取部分组织框架投射到合成空间,形成了层创结构“鲁迅久未饮平水珠茶,再次饮此茶如见旧友”。图10展示了“平水珠茶”的认知整合模型包括其离线和在线知识结构与意义建构。

根據《中国茶叶大辞典》[28]230,屯绿是“产于安徽黄山市休宁、歙县、黟县、祁门东乡和屯溪区的长条形炒青绿茶……历史上与本区相邻的江西婺源等地生产的炒青多集中于屯溪加工销售”。基于该专业释义,我们可知“屯溪”是“屯绿”的加工地,也可推断出此绿茶的普通语境外认知结构和建构。在屯绿事件域中,“茶工”“生产”“加工”等位于第二层级;绿茶加工地“屯溪”和具体特征“绿色”等为第三层级。“屯溪”普通语境外的在线建构基于概念转喻和简单型概念整合网络。屯绿的加工地和颜色特征被用于代指屯绿茶本身,此过程即体现了转喻思维。在该概念整合网络中,心理空间均共享输入空间“茶叶”的组织框架,两个输入空间基于此框架的共同元素投射入合成空间,形成的层创结构为“屯绿是在屯溪一带所产炒青绿茶的总称”。结合例3,我们将揭示“屯绿”的在线知识结构。

例3. 章荣剑说,省内外各种假冒和劣质的“屯绿”充斥市场,以低价销售……(《黄山晨刊》2017年7月7日)

例3中,“屯绿”的语境为市场交易,“屯绿”的知识结构与离线时的不同,施事角色由茶工变为卖家,过程角色由生产、加工、销售变为卖,受事角色由芽叶变为茶。此外,由于术语语境内意义构建受制于语用交际目的,以经济、高效的交流为主,在线认知机制和整合过程虽会无意识牵涉其中,但细致的结构和烦冗的整合过程鲜有涉及或可忽略不计。如例3,“屯绿”的实际语境内的在线构建主要是在线概念转喻:茶的大体加工地和颜色或大体信息特征直接指代此茶。图11展示了“屯绿”的认知整合模型包括其离线和在线的知识结构以及意义建构。

3 结语

Peng等[10]提出的CIM侧重术语的离线知识结构与建构部分,文章在此基础上补充了在线整合变体,组构了更丰富的认知整合模型。此外,分别用认知整合模型的三类变体即ECM1+CM2+CB1+ECM2+CM1’+CM2’+CB2、ECM1+ CM1+CM2+ CB1+ ECM2+ CM1’+ CM2’+ CB2和ECM1+CM2+CB1+ECM2+CM2’探究了“径山茶”“平水珠茶”“屯绿”这三个典型中国绿茶名的离线与在线知识结构与建构。

通过上述理论补足与实例论证,可以看出认知整合模型能较充实地揭示术语相关的知识表征与建构。一方面,术语的确立往往伴随相应的专业释义,根据该释义和相关认知机制可推知术语在实际语境之外的主要知识结构和建构。另一方面,术语也时常被用于具体的实际语境中进行交流,由该语境和相关认知机制可勾勒出术语在真实语境内的在线知识结构与建构。相对于术语的离线(实际语境外的)隐喻、转喻和整合,其在线(实际语境内的)隐喻内容更具体,在线转喻涉及的源元素更粗略但目标元素同样明确,相应的在线概念整合更简明。

参考文献

[1] L’HOMME M-C. Maintaining the balance between know-ledge and the lexicon in terminology: A methodology based on frame semantics[J]. Lexicography, 2018, 4 (1): 3-21.

[2] FABER P. The dynamics of specialized knowledge representation: Simulational reconstruction or the perception-action interface[J]. Terminology, 2011, 17 (1): 9-29.

[3] FABER P, LINARES C M, VEGA EXPSITO M. Framing terminology: A process-oriented approach[J]. Meta: Journal des traducteurs/Meta: Translators’ Journal, 2005, 50(4):121-146.

[4] PENG Y. The event-domain cognitive model perspective on terminology: A case study of atmospheric environment terms[J]. Lexicography, 2019, 6 (1): 43-67.

[5] TEMMERMAN R. Towards new ways of terminology description: The sociocognitive approach[M]. Amsterdam: John Benjamins, 2000.

[6] FABER P. A cognitive linguistics view of terminology and specialized language[M]. Amsterdam: John Benjamins, 2012: 15.

[7] GAMONAL M A, TORRENT T T. The linguistic-computational modeling of metonymy in the FrameNet Brasil lexical database: A case study[J]. LinguíStica, 2016, 12 (1): 82-94.

[8] DA COSTA A D, GAMONAL M A, PAIVA V M R L, et al. FrameNet-based modeling of the domains of tourism and sports for the development of a personal travel assistant application[C]//Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2018). Miyazaki: European Language Resources Association (ELRA). 2018: 6-12.

[9] FABER P, LEN-ARAúZ P. Designing terminology resources for environmental translation[M]// MENG J C, LAVIOSA S (ed.). The Oxford Handbook of Translation and Social Practices. New York: Oxford University Press, 2021:587-616.

[10] PENG Y, LUO B, XIAO C. Enriching knowledge representation of terminology: A cognitive integrated perspective[J]. Lexicography, 2022, 9 (1): 1-35.

[11] 王寅.事件域认知模型及其解释力[J]. 现代外语, 2005(1): 17-26.

[12] LAKOFF G, JOHNSON M. Metaphors we live by[M]. Chicago: Chicago University Press, 1980.

[13] LAKOFF G. Women, fire and dangerous things: what categories reveal about the mind[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1987.

[14] SWEETSER E. From etymology to pragmatics: metaphoric and cultural aspects of semantic structure[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

[15] GIBBS R W, STEEN G. Metaphor in cognitive linguistics[M]. Amsterdam: John Benjamins, 1999.

[16] EVANS V, GREEN M. Cognitive linguistics: an introduction[M]. Edinburg: Edinburg University Press, 2006.

[17] KVECSES Z. Metaphor in media language and cognition: a perspective from conceptual metaphor theory[J]. Lege Artis, 2018, 3 (1): 124-141.

[18] KVECSES Z. Extended conceptual metaphor theory[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.

[19] LAKOFF G, TURNER M. More than cool reason: a field guide to poetic metaphor[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1989.

[20] CROFT W. The role of domains in the interpretation of metaphors and metonymies[J]. Cognitive Linguistics, 1993, 4 (4): 335-370.

[21] DE MENDOZA I F J R. The role of mappings and domains in understanding metonymy[C]// BARCELONA A (ed.). Metaphor and Metonymy at the Crossroads. Berlin: Mouton de Gruyter, 2000.

[22] BARCELONA A. Metaphor and metonymy at the crossroads: a cognitive perspective[M]. Berlin: Mouton de Gruyter,2000.

[23] GEERAERTS D. Theories of lexical semantics[M]. Oxford: Oxford University Press, 2010.

[24] FAUCONNIER G, TURNER M. The way we think[M]. New York: Basic Books, 2002.

[25] TURNER M. Compression and representation[J]. Language and Literature, 2006, 15 (1): 17-27.

[26] 陈宗懋. 中国茶经[M]. 上海: 上海文化出版社, 1992.

[27] 陈宗懋, 杨亚军. 中国茶经[M]. 上海:上海文化出版社,2011.

[28] 陈宗懋. 中國茶叶大辞典[M]. 北京:中国轻工业出版社,2000.

[29] 施海根. 中国名茶图谱绿茶篇[M]. 上海:上海文化出版社,1995.

[30] 王广智. 绿茶名品图鉴[M]. 香港:万里机构·万里书店,2013.

作者简介:彭懿,女,博士,湖南师范大学外国语学院副教授、硕士研究生导师。北京外国语大学和加拿大蒙特利尔大学访问学者。主要研究方向为认知语言学、术语学和英语教学。目前主持1项国际科研合作项目、1项国家社会科学基金项目和多项湖南省社会科学与教育厅项目;在Lexicography和《外国语》《外语与外语教学》等CSSCI期刊发表论文多篇。通信方式: yipeng@hunnu.edu.cn。

张雪莹,女,湖南师范大学外国语学院2015级硕士研究生,专业为英语语言学,主要研究方向为认知语言学、术语学和认知诗学,曾在《中南大学学报(社会科学版)》等期刊发表论文。通信方式:1554252574@qq.com。

肖晨星,女,湖南师范大学外国语学院2018级硕士研究生,专业为英语语言学,曾在Lexicography等期刊发表论文。通信方式:1260920399@qq.com。