鄂尔多斯盆地子长地区长2段储层非均质性研究

朱童童 王桂成 司 祺

(西安石油大学 地球科学与工程学院/陕西省油气成藏地质学重点实验室, 西安 710065)

0 前 言

储层非均质性是指储层内部空间分布(各向异性)及各种属性(物理特性)的不均匀性[1],主要表现为岩石物质组成及孔隙空间的非均质性。在漫长的地质演化过程中,历经了沉积阶段、成岩阶段及后期各阶段的构造运动,储层的岩石矿物组成及孔隙分布不断变化[2],其差异最终表现为层内、平面、层间等方面的非均质性[3-4]。

在鄂尔多斯盆地子长地区长2段沉积期,主要发育了平原及平原分流河道,为富砂沉积。该地区发育近东西向走势宽缓的鼻状隆起构造,主要含油层系 —— 长2油层组于1994年开始进行开发。目前,子长油田的平均单井日产油量约为0.28 t,注水开发效果不够理想,含水率逐年上升,单井采收率持续下降。只有逐步提高油田采收率,才能改变这种低效开发状态。

在相关研究中,一般通过岩心实验获取的渗透率级差来表征储层非均质性,但单一采用渗透率级差表征的结果并不准确[5-6]。为了进一步指导油藏开发,本次研究针对子长油田研究区,分别从宏观及微观角度讨论其长2段储层的非均质性表征问题。

1 研究区地质概况

研究区位于鄂尔多斯盆地中东部的安塞三角洲,其中心与子长县相距大约 13 km,北起96-3井、南至5158井,东起5112井、西至子208井,总面积约66 km2(见图1)。安塞三角洲砂体的形成,主要是由于湖水反复进退,导致储层内的砂泥岩在垂向上交相叠置、横向上此消彼长[7]。三角洲的分支河道及陆上天然堤的砂体厚度显著增大,物性条件较好,易发育成为优良的储层或盖层,有利于延长组的油气聚集成藏[8]。

图1 研究区构造位置示意图

2 储层宏观非均质性分析

2.1 层内非均质性

层内非均质性是指单砂体内部属性在垂向剖面上出现的差异,可以反映水淹厚度波及系数、开采效果的变化[9]。层内非均质性主要表现为粒度分布韵律、层内夹层及分布方面的差异。

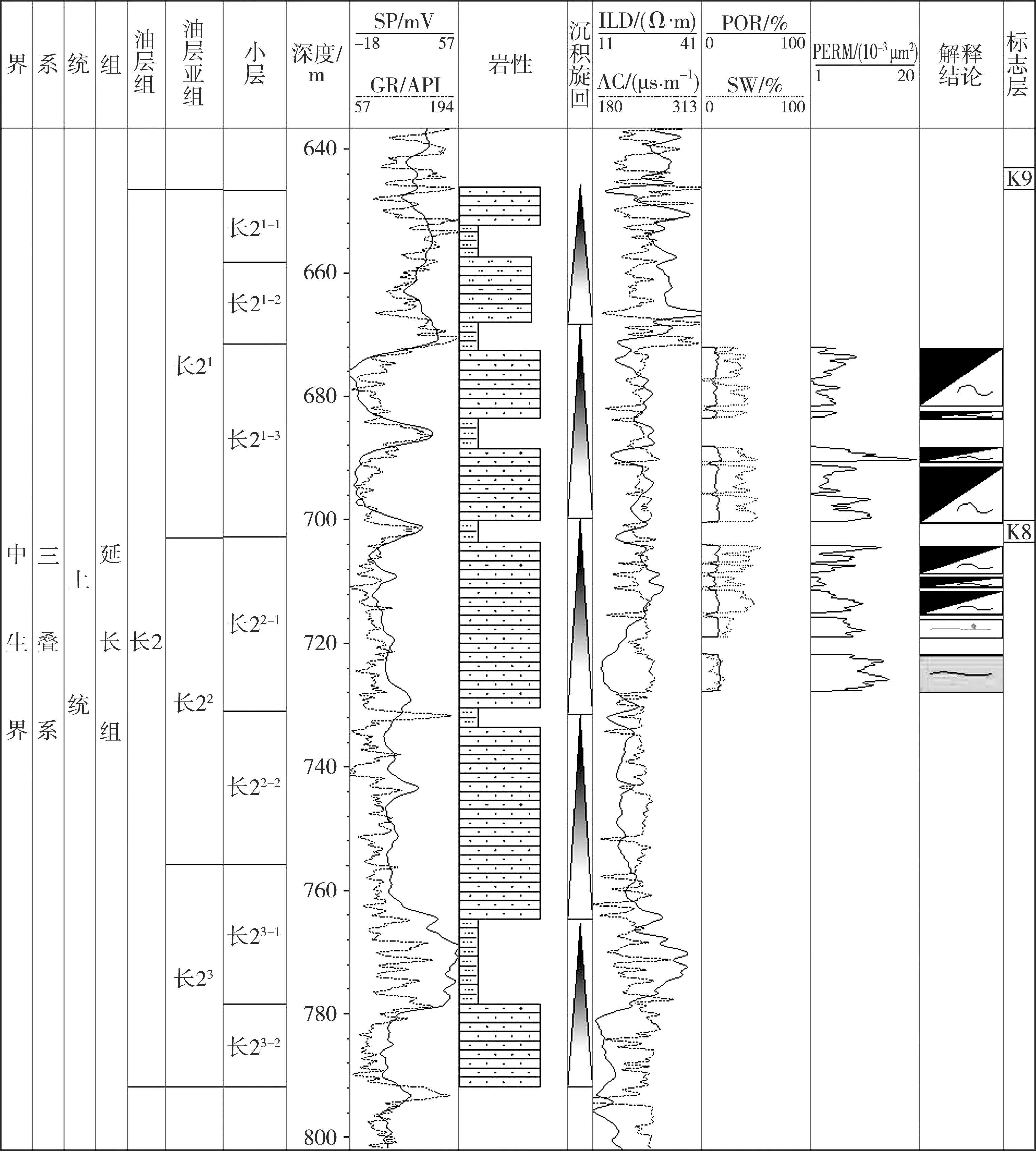

(1) 垂向粒度分布韵律。由于成岩作用较弱,含油层系的储层垂向渗透率直接取决于粒度的韵律性[10]。通过对研究区502口井岩心及测井资料的分析,认为长2段储层单砂体内部的渗透率以正韵律为主、复合韵律为辅。以其中ZCW5229井为例进行分析,其长2段储层垂向粒度韵律性特征如图2所示。

图2 研究区ZCW5229井长2段储层垂向粒度韵律性特征

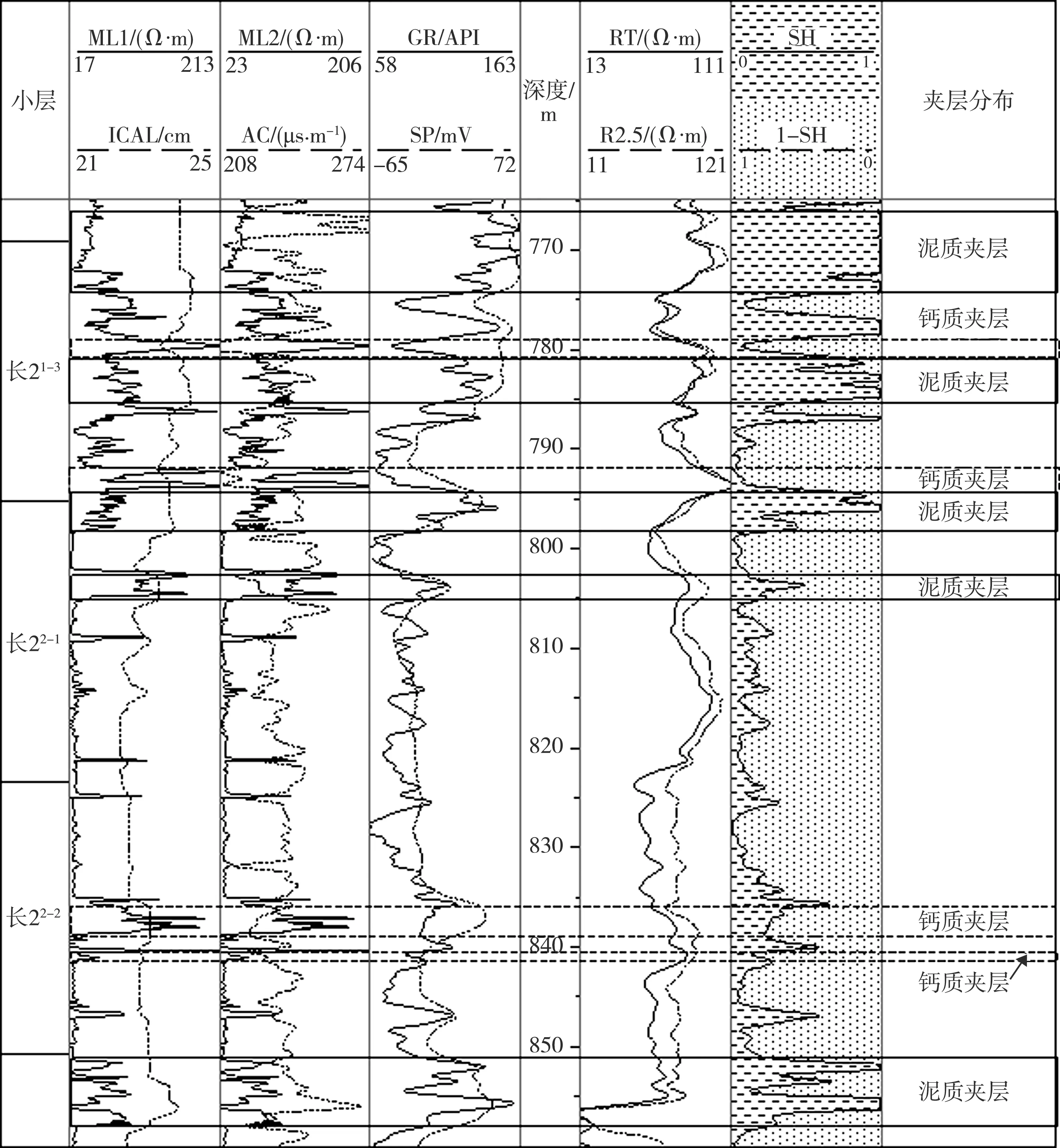

(2) 层内夹层及分布。根据夹层成因、测井响应等特征,将研究区的层内夹层分为泥质夹层和钙质夹层。

在嵌入储层的泥质夹层中,泥岩及粉砂质泥岩类所占比例为研究区夹层的70%。这类夹层主要形成于河流沉积历程中,其间细而轻的悬移质随着河流水动力的沉降而形成泥质披被,多见于分流砂体、点坝增生、注水开发等地区。泥质夹层的测井响应特征主要表现为自然伽马和声波时差增大,且有显著的扩径现象,微电级及其微梯度幅值变小。

钙质夹层中以致密的细砂岩为主,在地层剖面上零星分布,连通性差,厚度较小但其值变化较大,常在平面上呈土豆块状分布。钙质夹层的测井响应特征主要表现为自然伽马、声波时差减小,以及电阻率、微电极增大,且自然电位回返现象不明显[11]。

以ZCW5011井为例进行分析,其长2段储层夹层分布如图3所示。长21、长22段油层亚组的夹层厚度均介于0.1~0.8 m,表明二者的沉积环境相似。

图3 研究区ZCW5011井长2段储层夹层分布

2.2 层间非均质性

层间非均质性是指储集层和非储集层(隔层)相互交错而表现出来的性质差异[12],可通过分层系数、砂岩密度、隔层厚度、层间渗透率等参数进行综合评价。

2.2.1 分层系数与砂岩密度

分层系数是指同一层系或者同一油藏内的砂层层数。由于相变的原因,在平面上同一层系内的砂层层数并不相同,故用平均单井钻遇砂层数来表示其特征[13]。一般情况下,分层系数越大,层间非均质性就越强。砂岩密度是指在垂向剖面上某层段砂岩累计厚度占该地层厚度的百分比,也称砂地比[14]。经统计(见表1),研究区长2段储层的分层系数较小,且长21-3、长22-1、长22-2亚段的砂岩密度均大于50%。这表明长21-3、长22-1、长22-2亚段的砂体大面积连续分布,在相邻的层位上呈现连续叠置的砂体特征,非均质性较弱。

表1 研究区长2储层分层系数与砂岩密度等相关数据

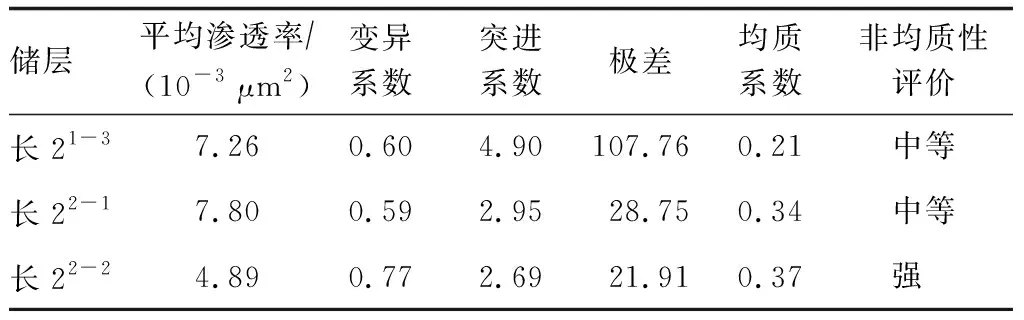

2.2.2 层间渗透率

基于研究区80口井的岩心样品数据,统计长2段储层层间渗透率的变异系数、突进系数、极差、均质系数等参数,评价其层间渗透率非均质性。均质系数越接近于1,储层的均质性就越强;均质系数越接近于0,储层的非均质性就越强。评价结果如表2所示:长21-3和长22-1亚段层间渗透率呈弱非均质性,层间渗透率变异系数介于0.5~0.7;长22-2亚段层间渗透率呈强非均质性,层间渗透率变异系数大于0.7。

表2 研究区长2段储层的层间渗透率非均质性评价

2.2.3 隔层厚度

隔层是指在垂向剖面上隔断砂体的非渗透层,其岩性可作为开发层系的划分依据[15]。隔层的岩性主要包含泥岩、粉砂质泥岩、砂泥岩互层等,分布于分流间湾沉积中。经统计(见表3),研究区长2段储层的单井平均隔层数为1.3,单井隔层平均厚度为4.4 m。其中,长21-3与长22-2亚段的隔层分布密度数值相接近,但与长22-1亚段的隔层分布密度数值相差较大。由此判断,长2段储层的层间渗透率为中等非均质性。

表3 研究区长2段储层隔层数据统计

2.3 平面非均质性

平面非均质性是指砂体平面展布、连通性及油层分布等变化所引起的非均质性[16],可根据砂体几何形态及平面展布、储层物性的平面变化进行综合评价。

2.3.1 砂体几何形态及平面展布

横向上,主河道由沉积微相复合而成,因此砂体几何形态和平面展布由沉积相直接决定[17]。长2段储层呈辫状河三角洲平原河道沉积特征,河道沿着北东 — 南西向延伸;因此,长21-3、长22-1、长22-2亚段的水下分流河道砂体顺着物源方向呈带状分布,且厚度变化较小,连通性较好。横切古河道方向砂体受到冲蚀,或呈相互叠置状,其岩相带的变化梯度较大,连通性也较差,一般为上平下凸的透镜状。

2.3.2 储层物性的平面变化

由于成岩作用较弱,沉积微相和砂体展布状态控制着研究区储层物性的平面变化。根据岩心分析资料和测井解释结果提取并计算储层参数,编制了长21-3、长22-1、长22-2亚段油层的沉积相平面分布图,观察储层物性的平面变化。长2段油层组的沉积环境主要发育成三角洲平原亚相,沉积微相主要包括分支河道、陆上天然堤等。在长2段储层沉积期,地壳整体抬升,湖盆的收缩加剧。

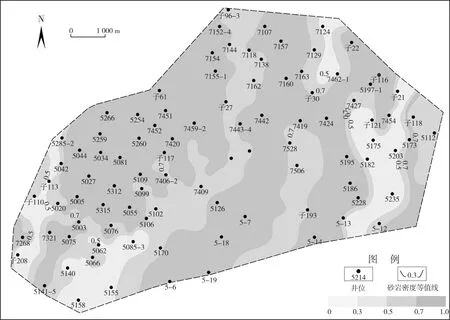

从长21-3亚段沉积微相(见图4)可以看出,长21-3期的分支河道微相广泛发育,且有3条河道砂体连片呈北东 — 南西向发育,分别从7154井区、7157井区及子116井区进入研究区。其中,有2条河道在后期呈交汇与分叉状,使得河道成片分布,砂岩密度普遍大于0.3。

图4 研究区长21-3亚段储层沉积微相展布

从长22-1亚段沉积微相(见图5)可以看出,长22-1期有2条分支河道连片发育,分别从7157井区、子61井区、5259井区和子116井区进入,砂岩密度普遍大于0.3。

图5 研究区长22-1亚段储层沉积微相展布

从长22-2亚段沉积微相(见图6)可以看出,长22-2期有2条分支河道微相连片发育,分别从5251井区、7124井区和子116井区进入研究区,砂岩密度普遍大于0.3。

图6 研究区长22-2亚段储层沉积微相展布

整体上,研究区长2段的油层平面非均质性较强。顺物源方向上,物性变动相对较缓慢,呈现条带状分布。但垂直于物源方向上,砂岩密度则由主河道向东西两侧方向逐渐下降,物性变化也较大。

3 储层微观非均质性分析

3.1 岩石学特征

根据研究区34口井的岩心观察和铸体、岩石薄片鉴定结果,分析储层粒度组成(见图7)。可以看出,粒度组成中以细砂质中砂岩和中砂质细砂岩居多[18],其次为含中砂细砂岩和细砂岩,无粗砂岩。

图7 研究区储层粒度组成

从研究区长2段油层组岩石分类三角图(见图8)可看出,其中沉积储层岩石主要类型为细粒长石砂岩和岩屑长石砂岩。在长2段砂岩中,岩屑沉积物中石英的体积分数平均为27.95%,长石的体积分数平均为52.49%,岩屑的体积分数平均为2.60%,其中岩屑以火成岩岩屑居多。

图8 研究区长2段油层组岩石分类三角图

研究区长2段填隙物的体积分数平均为10.19%,其组分如表4所示。其中:杂基的主要成分为绿泥石;胶结物的主要成分为方解石、石英质、长石质。碎屑颗粒整体上为次棱角状,分选性为中等 — 好,胶结类型以孔隙式或薄膜-孔隙式为主,砂岩结构的成熟度较好[19]。

表4 研究区长2段储层填隙物组分(体积分数) 单位:%

3.2.1 孔隙度、渗透率的分布特征

研究区储层主要表现为低孔、低渗特征,孔隙度和渗透率的分布范围均较大,分别介于5.10%~18.34%和(0.33~23.00)×10-3μm2。如图9所示,储层孔隙度频率分布特征为:长21-3和长22-1亚段储层的孔隙度呈正态分布,主值范围均介于12%~14%,样品数占比分别为91.55%和91.78%;长22-2亚段储层的孔隙度呈单峰分布,主值范围为8%~10%,样品数占比为80.76%。如图10所示,储层渗透率频率分布特征为:长21-3亚段储层的渗透率主值范围为(6~8)×10-3μm2;长22-1亚段储层的渗透率主值范围为(2~4)×10-3μm2;长22-2亚段储层的渗透率主值范围为(0~2)×10-3μm2。相较之下,长22-1亚段储层的物性最优。

图9 研究区长2段储层孔隙度频率分布

图10 研究区长2段储层渗透率频率分布

3.2.2 孔隙度与渗透率的相关性

孔隙度可反映岩体中孔隙的发育程度,也代表着储集流体参数的能力。渗透率可反映岩层允许流体透过的能力,是储层渗滤特性的重要表现[20]。储层孔隙度与渗透率的相关性在一定程度上揭示了储层孔隙和喉道的关系,可据此研究探明储量的微观孔隙结构变化特性[21]。

根据研究区长2段储层孔渗关系(见图11),长21-3、长22-1、长22-2亚段储层的孔渗关系呈明显的正相关性,但相关性差、非均质性较强。

图11 研究区长21-3、长22-1、长22-2亚段储层孔隙度与渗透率的关系

3.3 孔喉特征

根据研究区铸体薄片资料,统计长2段储层各类型储集空间的面孔率,结果如表5所示。其中:储层空间的主要类型是残余粒间孔,占总面孔率的75.97%,为中小孔中细喉道;次要类型是中小孔中细喉道,占总面孔率的20.16%;另有少量类型为铸模孔,仅占总面孔率的3.87%。

表5 研究区长2段储层各类型储集空间的面孔率 单位:%

从5011井、5187井、5230井中共选取7块样品用于毛管压力分析,结果如图12所示。分析结果表明,孔隙的结构较为复杂,为中孔、细喉孔隙组合结构,孔喉分选性较好。其主要参数概况为:排驱压力低,介于0.07~0.25 MPa,平均0.15 MPa;中值压力较低,介于0.66~6.79 MPa,平均2.57 MPa;中值半径整体偏小,介于0.109~1.120 μm,平均0.534 μm;平均进汞饱和度最大值为73.35%,退汞饱和度为16.18%[22]。长2段储层整体参数变化范围较大,均值系数也偏大,这表明砂岩孔喉分布具有较强的非均质性。其中,长22-1段储层的微观均质性最强,物性最好。

图12 研究区长2段储层毛管压力曲线

4 结 语

以子长油田为研究对象,分别从宏观及微观角度讨论了长2段储层的非均质性表征问题。研究发现,区内长2段储层的韵律类型有正韵律和复合韵律,且以正韵律为主;其次,储层内沉积了大量的泥质夹层,砂体在储层中的连通性减弱,这表明储层呈较强非均质性;同时,长2砂岩组的分层系数平均为1.9,渗透率变异系数平均为0.65,突进系数平均为3.51,极差及其差异均较大,这表明储层呈中等 — 较强层间非均质性。储层砂体及物性由沉积相决定,砂体、物性在平面分布上呈较强非均质性。长2段储层的孔隙度和渗透率呈正相关,但相关性较弱;同时,微观孔隙类型以残余粒间孔为主,孔喉类型多样,整体上非均质性较强。