绿色发展理念下芜湖市可持续发展路径研究

——基于生态承载力理论

李 丽

(芜湖职业技术学院 国际经贸学院,安徽 芜湖 241000)

党的十九大报告指出坚持人与自然和谐共生。建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计,必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,坚持节约资源和保护环境的基本国策,像对待生命一样对待生态环境,统筹山水林田湖草系统治理,实行最严格的生态环境保护制度,形成绿色发展方式和生活方式,坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。[1]由此可见,践行绿色发展理念必须在生态环境的良性循环和社会经济的可持续发展中寻找平衡点,统筹建设山水林田湖草系统治理体系,合理布局产业结构,将生态供给侧改革与需求侧改革有效结合,对人民生活方式进行有效引导,形成绿色生活方式与产业发展方式相互促进的经济社会发展格局,最终实现可持续发展。

1 文献综述

党的十八届五中全会正式提出绿色发展理念之后,有关绿色发展理念的研究得到了国内学者广泛关注。部分学者侧重于绿色发展理念的起源、内涵和中国绿色发展理念与发展模式等内容的研究与剖析。王玲玲等[2]阐述了绿色发展理念产生的背景以及其在国家治理、经济发展、全球生态治理等方面的内在逻辑;胡鞍钢[3]对绿色发展的特征进行了概括,提出绿色发展的本质是绿色经济增长模式;秦书生等[4]基于中国国情论述了实现中国绿色发展的产业创新式发展模式。金鉴明[5]通过对绿色发展战略及其影响因素的研究,指出绿色发展需要技术创新、结构创新以及制度创新支撑;严耕[6]提出了生态文明建设量化评价指标体系,对中国绿色生产和绿色生活进行评价分析。

部分学者侧重研究生态环境与经济发展的平衡问题,使用生态承载力模型和生态足迹模型量化分析各类生态指标,进而提出绿色发展的对策建议。柯伟等[7]阐述了绿色发展的生态内涵和实践路径,立足宏观层面研究可持续发展的区域经济产业布局问题;刘某承等[8]使用生态承载力理论研究了国家层面经济发展和生态环境之间的关系,探讨产业升级和产业优化的方法。韩洁平等[9]综合研究了浙江和江苏区域的生态足迹和生态承载力各项指标,对区域绿色发展现状进行评价;丁华军[10]以内蒙古为例,使用生态足迹理论模型分析了资源型区域绿色转型发展的实现路径;鲁洋等[11]根据生态足迹理论对休宁县可持续发展情况进行综合评价进而揭示和解决县域经济发展中的生态文明建设问题。姜雨萌等[12]通过研究生态承载力对环境污染影响的传导机制提出“绿水青山”转化为“绿色”的“金山银山”的政策建议;夏寒等[13]从优化定量分析工具的角度提出建立生态承载能力监控预警机制。

综上所述,目前国内学者对于绿色发展理念的研究较为宏观,在剖析绿色发展理念内涵的基础上探索其实践路径,提出中国绿色经济增长模式和产业优化方法,但根据地域经济发展特点形成的针对性研究较少,量化分析主要集中在绿色GDP评价体系及其影响因素方面的研究。对于生态足迹和生态承载力理论的研究则侧重于国家、区域以及省市、县域经济发展中生态指标的量化分析,进而提出研究区域经济的可持续发展对策,但将绿色发展理念与生态承载力有效结合的研究相对较少,对策研究中更倾向于生态供给侧改革,弱化了生态需求对供给的拉动作用。

本文选取芜湖市为研究对象,利用生态承载力理论模型,分析其2010—2020年间经济发展过程中生态指标变化情况,并以绿色发展理念为指导,进行生态供给侧和需求侧双向改革,以实现区域内经济社会的可持续发展。

2 研究区域概况

芜湖市位于安徽省东南部,地处长江下游,地貌类型多样,水资源丰富。至2020年末,芜湖市总面积6 009.02平方公里,其中耕地面积2 258.90平方公里,占总面积的37.6%。水利设施用地1 313.00平方公里,占总面积的21.9%。2020年芜湖市生产总值为37 530 229万元,较2010年增长了144.46%。全市常住人口388.47万人,较2010年增加4.56万人,整体呈小幅增长趋势,城镇化率52.5%,较安徽省城镇化率低6%。2010—2020年间芜湖市三产产值比例变化较为明显(如图1),第二产业产值占比逐渐降低,第三产业发展迅速。2020年三产产值占GDP产值的比重分别为4.3%,47.6%,48.1%。自2010年以来,芜湖市先后经历了皖江城市带承接产业转移示范区建设、合芜蚌国家级创新示范区建设以及长江三角洲城市群建设,其经济社会的可持续发展能力将对区域经济的良性发展产生直接影响。

图1 2010—2020年芜湖市常住人口及三产产值比例

3 研究模型与数据来源

3.1 研究模型与指标

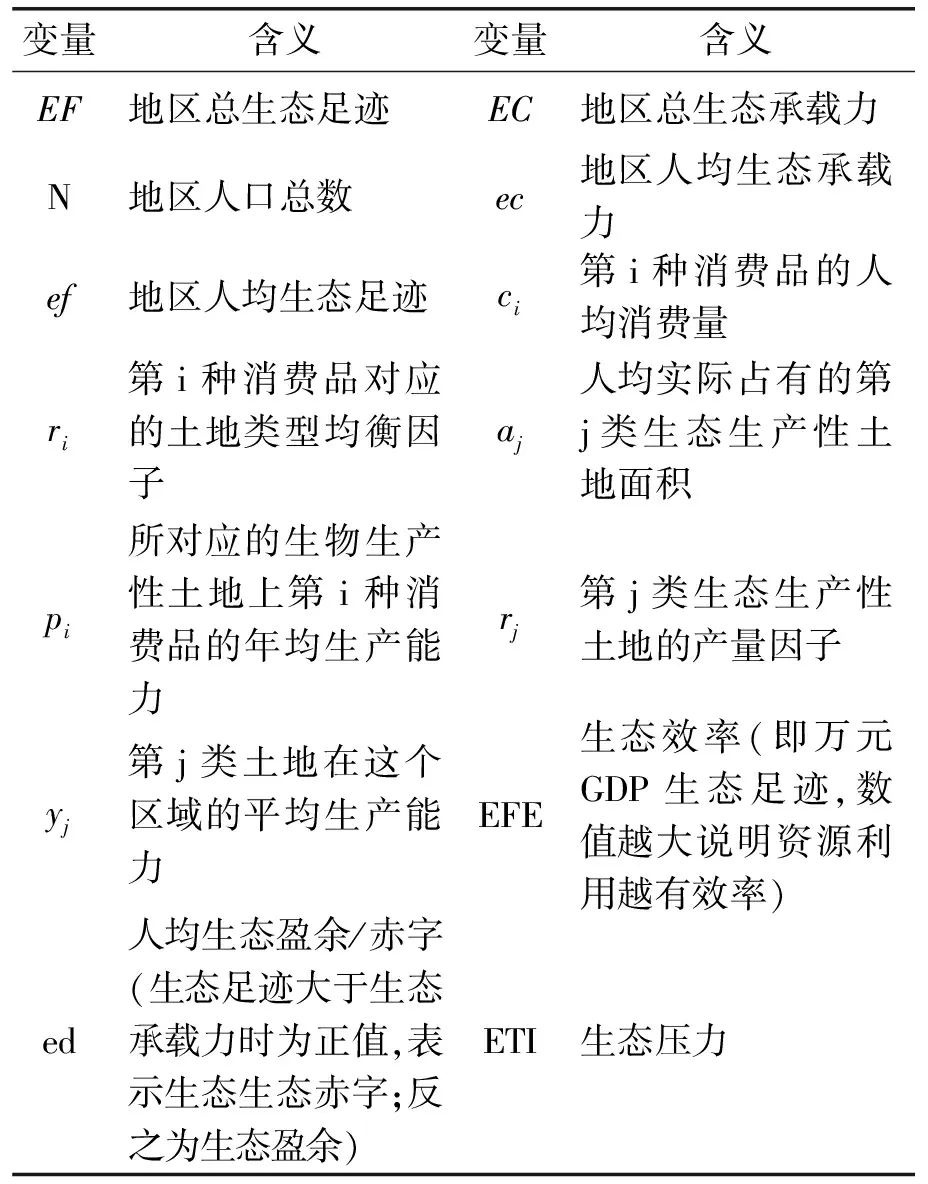

本研究使用生态足迹模型如公式(1)和生态承载力模型如公式(2)表达芜湖市社会经济发展过程中的生态生产性土地面积产出需求与生态环境最大承载输出供给情况。使用生态盈余/赤字如公式(3),生态效率指标如公式(4)和生态压力指标如公式(5)评价生态容量与人类发展需求的关系、生态资源的利用效率以及可持续发展的能力。各公式中的具体变量及指标含义如表1所示。

EF=N×ef=N×ri×∑(ci/pi)

(1)

EC=N×ec=N×∑aj×rj×yj

(2)

ed=ef-ec

(3)

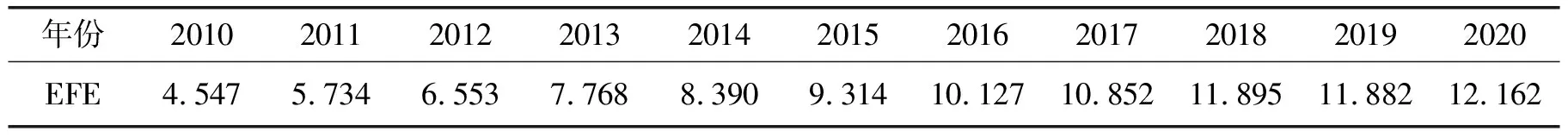

EFE=GDP/EF

(4)

ETI=ef/ec

(5)

3.2 数据来源

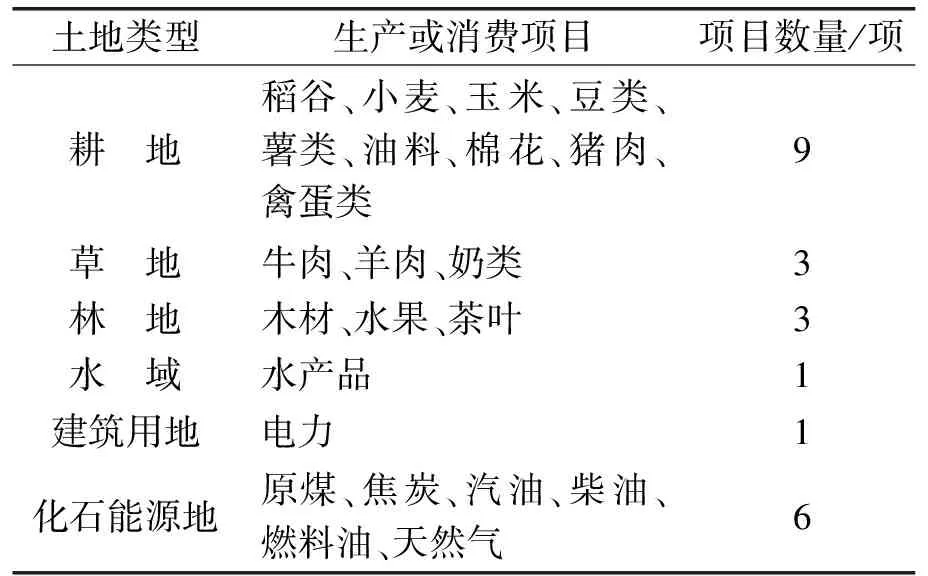

根据芜湖市的物质生产特点和能源消费结构,选取六类生态生产性土地类型对应的生产和消费项目[14],如表2所示。模型中所需自然资源、能源消费、土地利用、人口和生产总值等数据主要来源于2010—2021年芜湖市统计年鉴及统计公报、2010—2021年中国统计年鉴。

表2 芜湖市生产和消费项目及对应土地类型

模型中的均衡因子ri借鉴多数学者的做法,参考《中国生态足迹报告2012》中的数值。产量因子rj主要借鉴宋雪珺等人[15]研究长三角城市群综合所得,具体如表3所示。在使用公式(2)测算生态承载力时扣除12%的生物多样性保护面积。

表3 六类生态生产性土地对应的均衡因子和产量因子

4 实证结果分析

4.1 生态足迹变化分析

生态足迹模型中所对应的生态生产性土地上第i种消费品的年均生产能力pi的数据结合中国统计年鉴、中国生态足迹报告以及联合国粮农组织(FAO)统计数据资料库相关数据进行了整理,使用SPSS23.0软件进行数据处理,最终得到2010—2020年芜湖市地区生态足迹和人均生态足迹,如表4所示。

表4 2010—2020年芜湖市地区生态足迹及人均生态足迹

续表4 2010—2020年芜湖市地区生态足迹及人均生态足迹

2010—2020年间芜湖市生态足迹整体呈下降趋势,2010年达到峰值为2 949 675.064 hm2,2019年达到最低为2 659 802.312 hm2,10年间整体下降近10%。人均生态足迹变化趋势与地区生态足迹基本一致。在人均生态足迹的构成中(图2),水域和化石能源土地面积占比较高,其次是建筑用地和耕地,最小的是草地和林地。这一比例结构说明不同土地类型对生态足迹的贡献不同。芜湖市地理位置和水资源丰富的自然资源禀赋以及城镇化水平不高的发展现状决定了其对耕地和水域的生产性产产品需求和消费量仍然处于相对较高水平。从不同土地类型人均生态足迹的变化趋势来看,化石能源用地和建筑用地面积从2013年开始不断扩大,耕地面积明显缩小,逐渐呈现典型城市生态足迹的特征,说明在城镇化进程中人们生活水平不断提高,对农副产品等耕地类消费项目的需求下降,对经济发展和城市建设所需的能源类消费品需求不断上升。

图2 2010—2020年芜湖市六类土地类型在人均生态承足迹中的比例及变化趋势

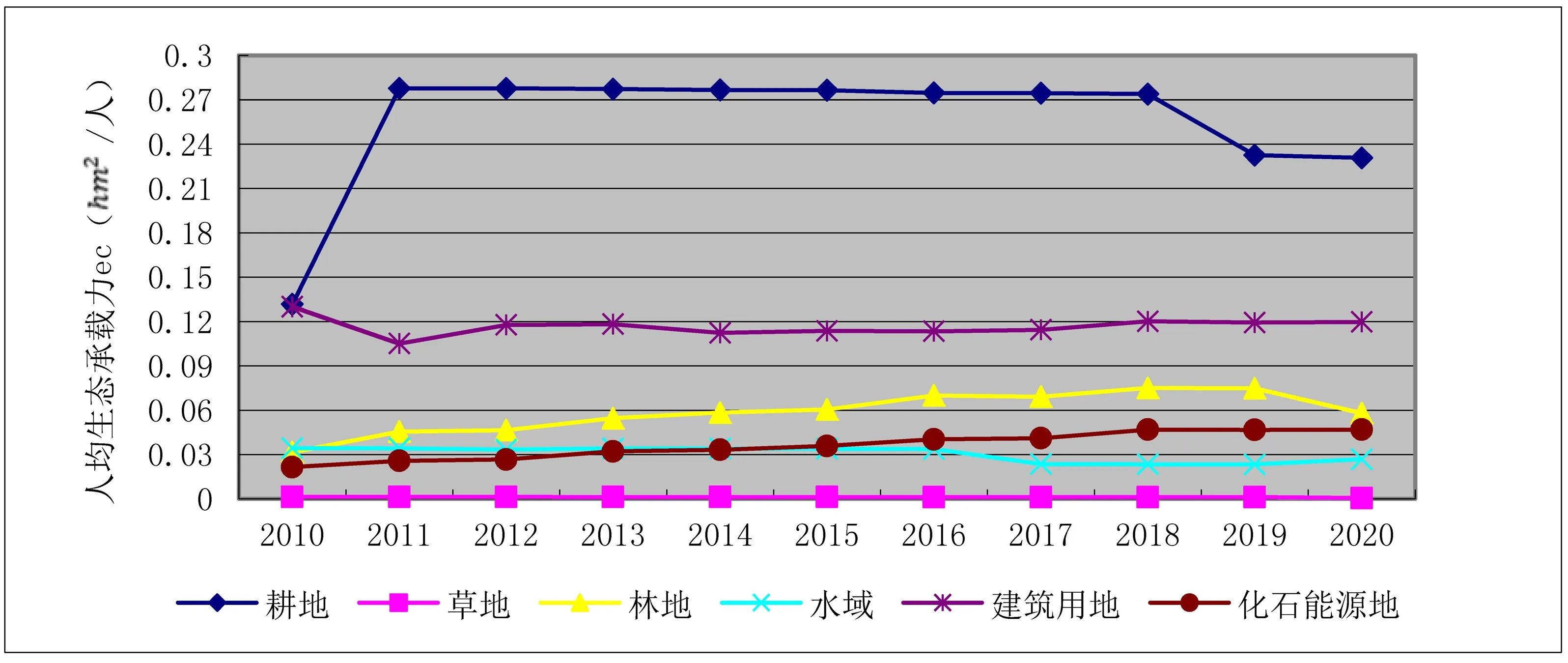

4.2 生态承载力变化分析

2010—2020年芜湖市生态承载力呈现先升后降的趋势(如表5),2018年以后下降较为明显,说明生态环境对人类活动的最大承受能力开始下降。这一变化趋势能够在一定程度上反映芜湖市自2010年以来在推进皖江城市带承接产业转移示范区建设以及长江三角洲城市群建设等工业化发展过程中给生态环境带来了巨大的压力,生态供给能力逐渐下降。合芜蚌国家级创新示范区建设、“一带一路”倡议、芜湖港口型物流枢纽发展战略对芜湖市产业布局产生深远影响。三大产业占比发生显著变化(如图1),第一产业占比极低且出现持续降低的趋势,第三产业发展迅猛,比值逐渐超越第二产业。产业结构的调整对生态承载力的影响可以反映在六类土地类型人均生态承载力变化趋势上,具体如图3所示。

表5 2010—2020年芜湖市地区生态承载力及人均生态承载力

六类土地类型中耕地和林地的人均生态承载力指数呈现较为明显的上升趋势,说明农业在经济发展中的作用趋于弱化,耕地和林地的生态承受能力逐渐提高。水域生态承载力指数呈下降趋势,与芜湖市大力发展港口经济的产业布局相吻合。2018年芜湖港货物吞吐量为12 015.95万吨,比2010年增长82%。每年集装箱吞吐量以10%的速度增长,2019年成为安徽省首个集装箱吞吐量超过百万标箱的港口。港口运输业的快速发展导致船舶码头的水污染加剧,港口船舶污染物增加以及航运能源消耗提高等问题,水域生态供给能力有所下降。草地生态供给能力较弱,与芜湖市土地利用情况有关,草地面积只占总面积的0.5%,能够容纳的人类活动有限。建筑用地和化石能源的生态供给能力呈现相对稳定的上升趋势,说明在产业转型和升级过程中芜湖市绿色发展意识逐渐增强,在大力推动“芜湖制造”向“芜湖智造”的新型业态转型过程中不断进行体制创新和发展模式创新,环境得到逐步改善。

图3 2010—2020年芜湖市六类土地类型人均生态承载力变化趋势

4.3 可持续发展指标分析

从生态盈余状况来看芜湖市生态供给与需求失存在不平衡现象(如图4),生态赤字较为明显,生态压力指数ETI均值位于1.01~1.5之间,根据赵先贵等人[16]设定的生态经济可持续性判别标准,处于较弱的不可持续性取值区间。生态盈余和生态压力指数情况都说明了芜湖市生态供给与生态需求矛盾已经逐渐加剧,存在可持续发展能力整体不强的问题。从生态赤字绝对值来看整体呈现下降趋势,生态效率指标逐年上升(如表5),说明区域内资源利用效率逐步提高,可持续发展能力持续改善。

图4 2010—2020年间芜湖市人均生态盈余与生态压力指数变化趋势

表5 2010—2020年芜湖市生态效率指标汇总(万元GDP生态足迹)

从分类评价指标来看(如表6),芜湖市2010至2020年间耕地、林地和建设用地处于生态盈余状态,但三者变化趋势不同。耕地和林地的生态盈余呈增长状态,需求不断降低。建设用地的生态盈余呈降低趋势,供给不断减少,化石能源用地的生态赤字逐年增加,这些指标变化反映了芜湖2010年以来以皖江城市带发展为契机进行了产业结构的调整与升级,工业化程度不断提升的过程中生态环境的供给压力增大。

表6 2010—2020年芜湖市六类土地类型人均生态盈亏(ed)状况

4.4 研究结果

通过对芜湖市2010年至2020年间生态足迹、生态承载力、生态压力以及生态效率指标的测算与分析,得出如下结论:

(1)芜湖市社会经济发展过程中人均生态足迹大于生态承载力,生态赤字较为明显。人均生态足迹整体波动不明显,生态供给能力下降。从生态经济可持续性的角度来看万元GDP生态足迹呈上升趋势,生态资源利用效率逐渐提高,但生态压力指数较大,均值处于较弱的不可持续性区间,存在一定的生态安全问题,经济发展可持续性有待加强。

(2)六类生产性土地的生态足迹与生态承载力具有较大的差异性,存在发展不均衡的问题。耕地、林地和建筑用地处于生态盈余状态,耕地和建筑用地的生态盈余逐渐减少,林地出现增加趋势;草地、水域和化石能源地处于生态赤字状态,水域和化石能源地的生态赤字逐渐增加,草地则呈现逐渐减少的趋势。建设用地、化石能源用地和水域的生态足迹和生态承载力变化趋势与芜湖市近十年产业结构的调整以及城镇化水平的不断提高密切相关,生态安全问题较为突出,经济发展与生态环境间的矛盾逐渐凸显。

(3)根据生态足迹、生态承载力以及可持续发展指标的变化分析,发现随着经济社会的发展和城镇化的推进,人民生活方式的改变以及产业结构的调整会对生态足迹和生态承载力产生不同作用,进而影响经济发展的可持续性。因此芜湖市要解决较弱的不可持续性就必须贯彻绿色发展理念,进行生态供给和生态需求双侧改革,形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式。

5 芜湖市可持续发展实现路径

2020年12月中共中央政治局会议在进行政策部署时要求:“要扭住供给侧结构性改革,同时注重需求侧改革,形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡,提升国民经济体系整体效能。”贯彻绿色发展理念,既要重视产业生态消耗,又要重视绿色消费的引导作用,注重生活方式的绿化对产业结构绿化形成的外部效应和溢出效应,提高生态服务功能,实现产业绿化与生活方式绿化协调发展。

5.1 推动生态供给改革,提高生态无形产品产出功能

针对耕地和林地生态产出性需求逐渐减少,生态供给能力不断提高,生态盈余较多的情况,改变耕地和林地生态产出供给形式,充分发挥其无形产品供给功能。2018年芜湖市接待国内游客5 699.5万人次,比2010年增长620%,其中以追求优美环境为目的的自然观光和乡村休闲占到全市景区数量的53%,说明人们对更优美的环境、更丰富的精神文化生活需求逐渐增加。但目前芜湖市乡村休闲类景区规模有限,差异化产品不足。有效利用现有耕地与林地,因地制宜地开展公园、绿地、生态涵养区等建设,以生态农业作为生态旅游的核心内容,通过自然景观观光、农业生产体验和度假休闲娱乐等方式体现“绿色、生态”多种功能,发展高水平休闲度假产业满足人民对美好生活的需求。

5.2 加强绿色需求培育,大力发展绿色数字经济

在进行生态供给侧改革的同时也要注重生态需求侧的引导。在衣食住行中传递绿色理念,降低资源、环境消耗,提高绿色消费、绿色产品、绿色出行等绿色生活方式的接受度。推行积极的人才政策,加大人才引进力度的同时做好高校学生本地就业工作,提高人口质量,加快城镇化进程,逐渐降低对耕地、水域以及林地的有形产品产出需求,缓解六类生产性土地生态足迹发展不均衡的压力。绿色需求的有效培育将有利于绿色产业的良性发展。针对建筑用地生态盈余逐渐减少,化学能源用地生态赤字不断增加的状况,及时调整产业结构布局,降低对生态资源生产性产出的依赖与需求,平衡生态足迹与生态承载力,为可持续发展提供动力。因此芜湖应以大数据为基础发挥“智能、智慧、电商”等互联网优势产业,重点发展智能网联汽车、智慧家电、机器人、航运服务、跨境电商等产业,打造战略性产业先导区。继续加快第三产业的高质量发展,在推进安徽自贸区芜湖片区建设中注重产品结构升级,提高服务贸易质量。

5.3 健全生态预警机制,注重技术创新和制度创新

芜湖市作为产业转移的承接地,在承接产业转移时需要进行科学的产业生态评估,将行业和企业的能源消耗、资源使用以及生态需求等指标进行细化和量化,建立系统的、科学的评价体系,完善企业生态预警机制,逐步实现经济与环境间的平衡发展。例如,针对芜湖市工业化进程中建设用地生态盈余不断减少的问题,进行技术创新,开发绿色能源,提高生态资源的利用效率,全力推动“芜湖制造”向“芜湖智造”转变,不断优化自身生态环境。针对芜湖市水域的生态赤字与航运业快速发展间的矛盾,加大长江水域生态环境治理力度。一方面在芜湖港建设中将岸线合理开发利用与长江生态保护有机结合,加大环保整治力度与监督,推进绿色低碳航运,积极推进船舶使用清洁能源,降低水域污染。另一方面进行制度创新,改变政府评价标准,将生态承载力和区域经济可持续发展相关指标纳入地方政府治理评价体系,不断推动经济与生态的和谐发展。

总之,芜湖市在贯彻新发展理念、构建新发展格局过程中应树牢绿色发展理念,利用沿江开放城市“半城山半城水”的自然资源禀赋,发挥“皖江明珠 创新之城”的优势,充分挖掘第三产业的增长空间,以跨境电商和现代旅游业为龙头,深入推进乡村振兴战略,主动向现代服务业进行转型升级。以皖江城市带承接产业转移示范区、合芜蚌国家自主创新示范区、长江三角城市群发展为契机,结合绿色生活方式需求,调整产业结构,构建绿色产业体系,实现经济社会高质量发展。