地方政府债务对人地城镇化失衡的影响

——基于空间杜宾模型的实证分析

孙 榕

(聊城大学 商学院, 山东 聊城 252059)

进入21世纪以来,在城镇化建设上,中国政府致力于优化城镇化发展路径,提升城镇化发展质量。党的十八大首次提出走新型城镇化道路,并指出其核心是“人”的城镇化。如今“十四五”规划再次强调深入推进以人为核心的新型城镇化战略,全面提升城镇化质量。然而,目前中国人地城镇化之间的非协调发展问题逐渐显露,体现在城镇建成区迅速扩张的土地城镇化进程中,城镇人口增长速度并未同步发展[1]。2002—2020年,城市建成区面积从25 972.55 km2扩大到了60 721.32 km2,增长率为133.79%,而同一时期的城镇人口增长率仅为79.64%。土地城镇化的扩张速度明显快于人口城镇化的扩张速度,城市无效扩张,土地资源浪费等问题接踵而至,这显然违背了新型城镇化的高质量发展要求,是一种“畸形”的城镇化。

相关领域的学者对人地城镇化失衡的成因做了大量研究。范进和赵定涛认为二元土地制度和二元户籍制度是导致中国人地城镇化不协调的重要原因[2]。冷智花从土地财政出发,认为由于可以从土地征收和出让过程获得巨大土地价差,地方政府对土地城镇化的推动作用远大于对人口的推动,人地城镇化失衡问题严重[3]。Ding等研究证实地方政府存在对土地收入上的支出偏好,更愿将土地收入用于城市道路等以增长为导向的基础设施建设,加剧了城镇化失衡[4]。洪源等认为地方政府投融资行为倾向土地城镇化而非人口城镇化,对城镇化协调发展有显著负向影响[1]。侯祥鹏实证发现财政分权和府际间竞争显著加剧了人地城镇化失衡程度[5]。黄亮雄等认为激进城镇化是高经济增长目标下政府更乐于出让土地而不推动城镇人口同步增加的后果[6]。

通过以上文献可以发现人地城镇化失衡与城镇化的推动者地方政府的行为有着藕断丝连的关系。由此推测,地方政府债务对城镇化存在一定影响。一些学者已经证实人口城镇化受地方政府债务的影响,如杨云和史亚荣构建固定效应模型实证得出城投债规模扩大能显著提高人口城镇化水平[7-8]。然而现有文献探究地方债务对城镇化的影响时主要聚焦于城镇化增长维度,而忽略了新型城镇化中人地城镇化协调发展的高质量发展要求,从空间视角出发定量分析地方政府债务对人地城镇化失衡的影响的研究尚不多见。基于此,本文基于中国30个省区市2010—2019年的面板数据,结合理论分析并构建空间杜宾模型以实证探究地方政府债务对人地城镇化失衡的影响及其空间相关性,对响应“十四五”规划中新型城镇化高质量发展要求具有重要意义。

1 理论分析

探究在推动城镇化建设的过程中,地方政府债务影响人地城镇化发展的机理至关重要。本文从人口城镇化、土地城镇化和人地城镇化3个角度进行阐述。

1)地方政府债务对土地城镇化的影响。一方面,地方债务扩张为土地城镇化提供了资金来源。基于分税制的大背景之下,为弥补财政缺口,地方政府往往更倾向于将债务资金用于短期收益率较高的城市基础设施建设,大兴土木工程,大搞城市建设;另一方面,地方债务扩张为土地城镇化拓宽了空间外延。中国城市土地归国家所有、农村土地归集体所有的二元土地模式,使得地方政府为获得较大的土地收益利差,以低地价供给工业用地建设而以高地价供给商业和住宅类建设,债务资金偿还能力与土地出让收入形成了密切的联系,因此地方政府倾向于将债务资金投向基础建设和土地收储项目,引发土地城镇化的急剧扩张。

2)地方政府债务对人口城镇化的影响。一方面,地方政府发行地方政府债务用于推动医疗建设、文化教育等民生建设直接促使农村人口为享有更良好的生活环境而涌入城市,推动人口城镇化发展;另一方面,地方债务扩张使得城市公共基础设施种类逐渐完善,质量逐渐提高,进一步在城镇产生聚集效应和规模经济效应从而使企业成本降低,较高的工资和优越的基础设施环境会吸引大量农村人口流入城市,促进人口城镇化。

3)地方政府债务对人地城镇化的影响。改革开放之后,国家政府为了激励地方政府积极推动经济发展、实现经济赶超目标,建立的地方官员考核制度以经济增长指标为基准,由此地方政府更倾向于将债务资金投向时间周期短的、城市内部方便实施的以及中央政府易于考核的城市基础设施建设,包括建筑业、交通运输业和房地产业等;而对于短期内不易于中央政府考核的指标投入则较少。

总之,基于政绩观之下,地方政府官员在任期内往往会选择将债务资金投向土地城镇化的建设之中,从而导致人地城镇化得不到均衡发展。除此之外,一个地区通过提高地方政府债务推动土地城镇化快速发展而带来的经济利益和政绩荣誉也会驱动邻近地区积极推动土地城镇化而进一步加剧临近地区的人地城镇化失衡。基于此,提出研究假说。

H1:地方政府债务水平的提高会加剧该地区和邻近地区的人地城镇化失衡。

而不同地区地理位置、发展潜力等存在差异,从而地方债务对人地城镇化失衡的影响也可能存在区域差异性。与东部地区相比,中西部地区经济发展较滞后,基础设施建设存在完善空间。中西部地区地方政府为促进地区经济发展,更乐于将债务资金投向短期内能够带来经济利益的城市基础设施建设从而推进了土地城镇化快速发展,而由于城市基础设施原本不完善加之地方政府的有意漠视,农村人口流入城市的意愿不强,人口城镇化发展缓慢,从而导致了人地城镇化的非均衡发展。基于此,提出研究假说。

H2:地方政府债务对人地城镇化失衡的影响存在地区差异性。

2 计量模型与数据说明

2.1 计量模型设定

为了考察地方政府债务对人地城镇化失衡的影响,构建空间杜宾模型(SDM)如下:

ln Dcitit=ρWln Dcitit+β1Debtit+β2Xit+θ1WDebtit+θ2WXit+μi+εit

(1)

式中:Dcit表示人地城镇化失衡指标;Debt表示地方政府债务水平;X代表控制变量;W为空间权重矩阵;i表示省份;t表示年份;ρ为空间自回归系数;θ为各自变量空间滞后项系数;μi为不可观测的个体效应;εit为随机误差项。

2.2 变量说明及数据来源

被解释变量为人地城镇化失衡(Dcit)。采用人地城镇化失衡指标,用地区城市建成区面积占地区城镇人口的比值来表示,该指标越大则表示土地城镇化越快于人口城镇化,即人地城镇化失衡程度越高。

核心解释变量为地方政府债务水平(Debt)。由于公开可获取性,该测度口径在地方债务相关研究中的使用频率较高,大多数学者把城投债数据作为地方债务的替代指标进行研究[9-12]。因此选择城投债数据来代表地方政府债务指标,用各地区融资平台发行的城投债债券余额占地区GDP的比值来表示。

控制变量中,政府能力(gd)由地方财政一般预算支出与地区国内生产总值的比值来表示;对外开放水平(open)由经营单位所在地进出口总额占地区国内生产总值的比重来衡量;居民生活水平(pi)由居民消费价格总指数来测度。

本文采用全国30个省区市(由于西藏和港澳台数据缺失较多,故剔除)2010—2019年的面板数据,其中所有数据均从《中国统计年鉴》、国家统计局网站以及Wind 数据库获取。为防止异方差影响,对部分变量进行对数处理。

2.3 空间权重矩阵

运用空间计量模型进行相关分析之前首先要构建空间权重矩阵,故构建遵循“单位间的空间关联性随距离的缩短而增加”定理的地理距离权重矩阵(W),表达式为

(2)

3 实证结果与分析

3.1 空间自相关性检验

采用 Moran’sI指数来检验人地城镇化失衡是否具有空间相关性,结果见表1。由表1可知,所有年份的 Moran’sI值均为正且均通过了5%的显著性检验,证实人地城镇化失衡具有显著的正向空间相关性。Moran’sI值处于0.023~0.058区间内,说明人地城镇化失衡在空间具有较强的集聚性, 因此采用空间计量模型具有合理性。

表1 2010—2019年人地城镇化失衡的空间自相关检验

3.2 空间面板模型回归

经过LM、LR、Wald和Hausman检验,选用个体固定效应的空间杜宾模型来检验地方政府债务对人地城镇化失衡的影响,同时加入SEM和SLM进行对比分析,见表2。由表2可知,各模型的回归系数大小与方向大体一致,而SDM模型的回归结果中的R2最高,进一步证实了采用SDM模型的合理性。回归结果显示ρ显著为正,表明人地城镇化失衡具有明显的正向空间溢出效应。地方政府债务对人地城镇化失衡的直接影响在1%的水平上显著为正,且其空间滞后项在5%的水平上正向显著,说明地方债务水平的提高会加剧该地区和邻近地区的人地城镇化失衡,H1得以印证。

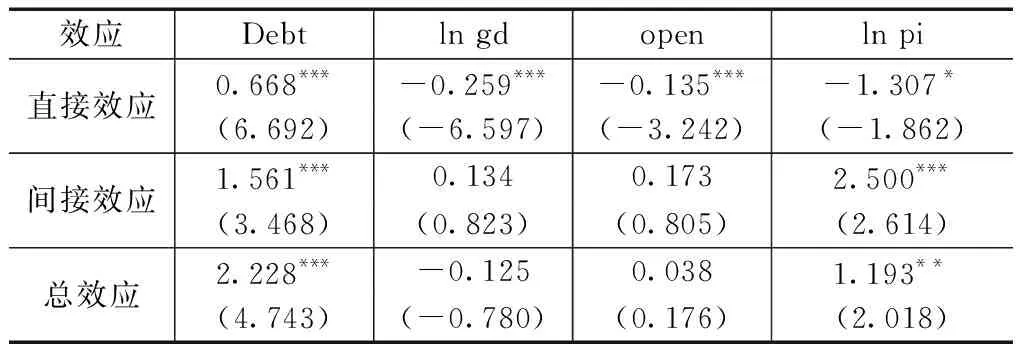

进一步分解SDM模型的直接效应、间接效应和总效应,结果见表3。由表3可知,地方政府债务对人地城镇化失衡的直接效应、间接效应和总效应均在1%的水平上显著为正,说明一个地区的地方债务水平的提高会加剧该地区以及邻近地区的人地城镇化失衡。而对于控制变量而言,政府能力、对外开放程度以及居民生活水平的系数均显著为负,表明政府能力、对外开放水平和居民生活水平的提高均有利于促进人地城镇化的协调发展,即对人地城镇化失衡起到了一定的抑制作用。

表2 基准回归结果

表3 SDM模型的效应分解

3.3 区域差异性

为了进一步探究地方债务对人地城镇化失衡的影响是否存在地区差异性,将全国30个省区市分为东部和中西部进行回归,结果见表4。从回归结果来看,无论是东部地区还是中西部地区,地方债务对于人地城镇化失衡均在1%的水平下呈现正向影响。相较于东部地区,中西部地区地方债务对人地城镇化失衡的促进作用更强,由此印证了H2。

4 结论与讨论

从地方政府债务视角来探寻人地城镇化失衡现象的原因,基于2010—2019年的省级面板数据,运用空间杜宾模型实证检验地方政府债务对人地城镇化失衡的影响。结果显示:人地城镇化失衡具有空间溢出效应;地方政府债务水平提高加剧了人地城镇化失衡,这是由地方政府债务水平提高对土地城镇化的正向推动作用大于对人口城镇化的正

表4 区域差异性

向推动作用所致;分区域来看,相较于东部地区,中西部地区地方政府债务对人地城镇化失衡的正向作用更强。针对上述研究结论,得到如下启示:

1)改革地方政府政绩考核体系,践行“以人为本”的新型城镇化道路。现有的地方官员考核机制主要是与经济发展指标密切关联的,导致地方政府一味追求高收益快回报,积极推动城市基础设施建设而忽略新时代提出的高质量发展要求。因此,有必要在政绩考核机制中引入民生指标,增添社会公众线上线下匿名投票等环节,以期激励地方政府官员重视民生建设,将新时代发展成果惠及农民,提高农村人口的生活水平,真正体现出“以人为本”的新型城镇化内涵。

2)增强地方债务支出结构管理,推动新型城镇化协调发展。地方政府债务资金投向偏好城市基础设施建设而导致“空城”“鬼城”出现,圈地建城行为无疑导致债务资金白白损耗。地方政府应当依据客观的城镇化需求合理规划地方债务投向,优化债务支出结构,大力支持农业人口就地城镇化新形势,扩大对居民福利建设的债务投入,使农民平等享有福利保障,促进新型城镇化协调发展。