吡蚜酮在土壤中的吸附-解吸附热力学行为研究

朱会军,李菁华

(黔南生态环境监测中心,贵州 都匀 558000)

吡蚜酮是由美国诺华公司开发的一种新型的吡啶类杀虫剂[1]。其对刺吸式口器害虫(如蚜虫、粉虱和飞虱)具有显着的选择性防治效果,研究表明,吡蚜酮会选择性地干扰刺吸式口器害虫进食行为的神经调节,使其停止进食并因饥饿而死亡[2-3]。吡蚜酮作为高毒有机磷农药的替代品,以其高效、低毒、高选择性、环保等特点,近年在我国病虫害防治中得到广泛应用[4-5]。近年关于吡蚜酮的吸附行为及残留动态研究已有报道[6-8],但目前,关于吡蚜酮在土壤环境中的吸附-解吸附热力学研究并不多见,为此笔者研究了吡蚜酮在三种土壤中的吸附-解吸热力学行为,旨在为评价吡蚜酮对地下水的淋溶危害提供参考。

1 材料和方法

1.1 试验土壤

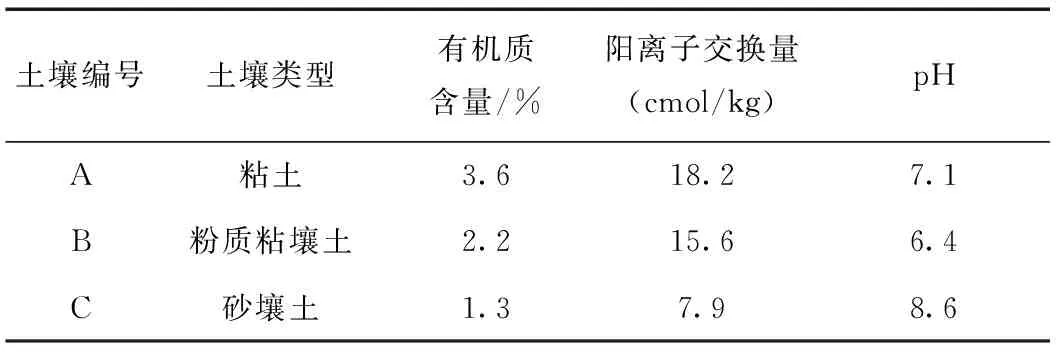

试验土壤为3种不同类型的土壤,编号为土壤A,土壤B和土壤C。样品经风干、除杂、研磨过60目筛后备用。其主要理化性质见表1。

表1 三种试验土壤的理化性质Table 1 Physicochemical characteristics of the three tested soil

1.2 试剂和仪器

吡蚜酮(99%)标准物质,德国Dr.Ehrenstorfer;甲醇(色谱纯),美国TEDIA天地试剂公司;CaCl2(分析纯),国药集团化学试剂有限公司;e2695型高效液相色谱仪(HPLC),美国沃特世公司;TDL-40B型离心机,上海安亭科学仪器厂;电子天平,天津天马衡基仪器有限公司;HY-8型水平振荡器,江苏金坛宏华仪器厂;Milli-Q型超纯水系统,美国Millopore。

1.3 吡蚜酮的HPLC分析条件

采用带紫外检测器e2695型高效液相色谱仪,色谱柱为250 mm×4.6 mm,PAH C18不锈钢色谱柱;流动相为甲醇:水=20:80(V/V);流速为1.0 ml/min;柱温为40 ℃;进样量为10 ul;检测波长为298 nm,检测运行时间为6 min。

1.4 吸附实验

1.4.1 吡蚜酮在土壤中的吸附平衡时间实验

采用批量平衡试验方法对三种土壤进行了吸附平衡时间研究。将吡蚜酮标准溶液用CaCl2(0.01 mol/L)溶液稀释,得到实验用的工作溶液。将2.0 g过筛土壤样品加入30个50 mL聚乙烯离心管中,加入10 mL浓度为25 mg/L吡蚜酮CaCl2(0.01 mol/L)的溶液。将离心管放在水平振荡器上以200 r/min的速度在25±1℃下振荡吸附。间隔0、1、2、4、6、9、12、18、24、30 h收集3个离心管(平行样),将样品以6000 r/min离心5 min,取2 mL上清液过0.45 μm滤膜,经HPLC分析吡蚜酮浓度。

1.4.2 吡蚜酮在土壤中吸附等温线及吸附热力学实验

将2.0 g过筛土壤样品分别加入50 mL聚乙烯离心管中,分别加入10 mL浓度为5、10、25、50、100 mg/L吡蚜酮溶液。将离心管放在水平振荡器上以200 r/min在(25±1)℃下振荡吸附20小时直至建立平衡。将样品以6000 r/min离心5 min,收集2 mL上清液过0.45 um滤膜,经HPLC分析吡蚜酮浓度。同时进行吡蚜酮在两个不同温度(25 ℃和37 ℃)下的吸附实验,以测定吡蚜酮在土壤中热力学参数。

1.5 解吸附实验

吸附实验后立即进行解吸实验。离心后倾倒上清液,重新加入10 mL CaCl2溶液(0.01 mol/L)。将离心管在水平振荡器上以200 r/min在振荡解吸附20 h直至建立平衡。将样品以6000 r/min离心5 min,收集2 mL上清液过0.45 um滤膜,经HPLC分析吡蚜酮浓度。

1.6 数据分析

所有数据均采用 Excel 2010进行分析。吸附和解吸实验中吡蚜酮的吸附量按(1)式计算。

Cs=(Co-Ce)×V/M

(1)

式中:Cs为单位土壤污染物吸附量,mg/kg;为加入溶液体积,L;M为土样重量,g;Co为初始浓度,mg/L;Ce为平衡后液相中的浓度,mg/L。

吡蚜酮的吸附和解吸等温线依次由Freundlich模型和Langmuir模型拟合:

Cs=KfC1/n

(2)

Cs=CmaxKLCe/(1+KLCe)

(3)

式中:Kf为Freundlich常数,1/n为线性因子,Cmax为最大吸附容量,mg/kg;KL是Langmuir常数,L/mg。Kf也被用于土壤有机质(KOM)的函数,如式(4)。

KOM=Kf/OM%×100

(4)

滞后指数(HI)计算如下:

HI=(1/ndes)/(1/nads)

(5)

式中:1/ndes和1/nads分别是解吸和吸附等温线的Freundlich常数。

热力学参数吉布斯自由能变化(ΔG)、焓变(ΔH)和熵变(ΔS)由Langmuir常数推导出:

ΔG=-RTlnKL

(6)

ΔH=-R[T1T2/(T2-T1)]ln(KL1/KL2)

(7)

ΔS=(ΔH-ΔG)/T

(8)

式中:R为摩尔气体常数,8.314×10-3kJ/(mol K);T为绝对温度,K。

2 结果与讨论

2.1 吸附平衡时间研究

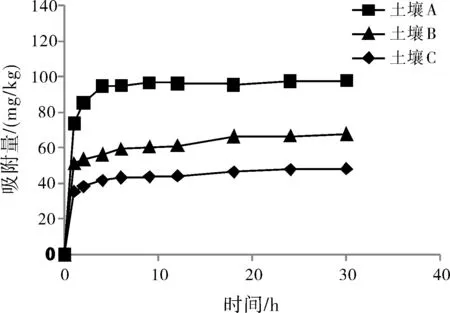

三种土壤的吸附时间与吸附量的关系如图1所示。由图可以看出吸附过程有两个阶段,第一阶段在1小时内的吸附非常迅速,然后是第二阶段缓慢吸附过程。由于在刚开始土壤有大量空位可供吸附,当大部分的空位被占据后,固相和液相中的溶质分子之间存在排斥力,剩余的空位难以被占据,吸附过程缓慢。土壤A在4 h内达到平衡。而土壤B和土壤C在18 h内达到平衡,为便于实验选择20 h作为下一步研究中三种土壤的平衡时间。

图1 吡蚜酮在三种土壤中的吸附平衡时间Fig.1 Adsorption equilibrium time of pymetrozine in the three soils

2.2 吡蚜酮在土壤中的吸附等温线

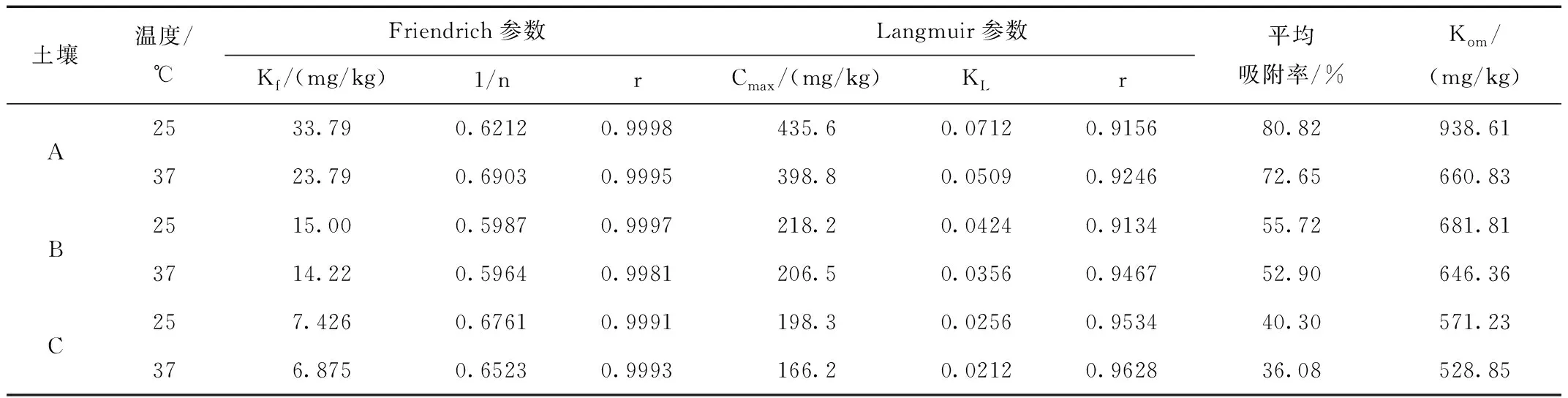

吡蚜酮在三种土壤中的吸附Freundlich模型和Langmuir模型参数见表2。Freundlich吸附等温式的相关系数r在0.9981~0.9998之间,说明Freundlich 模型可以准确的描述吡蚜酮在三种土壤中的吸附等温线。1/n的值在0.5964~0.6903之间小于1.0,说明吸附等温线呈L形。研究表明L型曲线表明农药具有高吸附位点的亲和力,农药吸附百分比随着初始浓度的增加而降低,当溶液浓度增加,自由吸附位点的可吸附性降低,导致土壤吸附能力降低[9]。25 ℃时,吡蚜酮在土壤A中的平均吸附率为80.82%,土壤B为55.72%,土壤C为40.30%,随着温度升高吡蚜酮的平均吸附率降低。25 ℃时,吡蚜酮在三种土壤中的Kom值分别为 938.61 mg/kg、681.81 mg/kg和 571.23 mg/kg。吡蚜酮在土壤中的平均吸附率和Kom值为A>B>C,其与土壤有机质含量A>B>C一致,表明土壤有机质可能是影响吡蚜酮吸附能力的主要因素。Kf和Cmax值表明吡蚜酮在三种土壤中的吸附能力为A>B>C。

表2 吡蚜酮在三种土壤中的吸附参数Table 2 Adsorption parameters of pymetrozine in the three soils

2.3 吡蚜酮吸附热力学参数

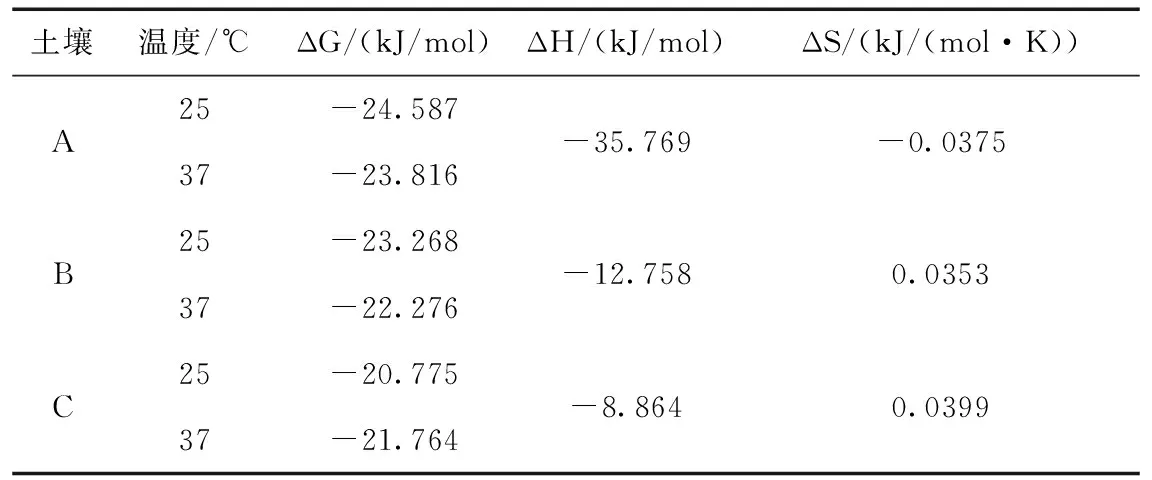

吡蚜酮吸附热力学参数见表3。40 kJ/mol的吉布斯自由能变化ΔG 值是识别吸附为物理或化学吸附的阈值,低于40 kJ/mol为物理吸附[10]。吡蚜酮在三种土壤中的吸附ΔG值为-20.775 kJ/mol至-24.587 kJ/mol之间,说明吡蚜酮在三种土壤中的吸附属于物理吸附。ΔG值为负与吸附过程的自发性一致。吸附过程中的相互作用力由吸附焓ΔH大小来确定。吸附焓在4-8 kJ/mol 范围内表明范德华力为主要相互作用力,而在8~40 kJ/mol范围内H键是主要相互作用力[11]。吡蚜酮吸附焓ΔH值在土壤A中为-35.769 kJ/mol,土壤B为-12.758 kJ/mol,土壤C为 -8.864 kJ/mol,表明H键是三种土壤吸附过程中的主要相互作用力。并且负的ΔH值也表明吡蚜酮的吸附是放热的,这与随着温度升高吡蚜酮的平均吸附率降低一致。

表3 吡蚜酮在三种土壤中的吸附热力学参数Table 3 Adsorption thermodynamic parameters of pymetrozine in the three soils

2.4 吡蚜酮解吸附结果

农药的解吸附过程决定了农药在土壤中的释放速度和潜在的流动性,同时解吸是为已污染土壤选择处理方案时考虑的重要因素之一。进行吡蚜酮的解吸动力学研究以评估吸附的吡蚜酮的解吸潜力,结果如表4所示。25 ℃时,吡蚜酮在土壤A中的Kf值分别为 42.46 mg/kg,土壤B为22.35 mg/kg,土壤C为11.56 mg/kg。Kf值表明吡蚜酮在三种土壤中的解吸行为顺序为C>B>A,与吸附顺序相反。吡蚜酮平均解吸率随着温度升高而增加。在较高温度下,农药溶解度增加,被土壤吸附的能力降低[12]。

表4 吡蚜酮在三种土壤中的解吸附参数Table 4 Desorption parameters of pymetrozine in the three soils

研究表明土壤中的吸附和解吸过程存在滞后现象,当滞后指数约等于1 时,解吸过程与吸附一样快,不存在滞后现象。当滞后指数小于1时,表明解吸速率低于吸附速率,存在滞后现象[13]。25 ℃时土壤A的滞后指数为1.059,土壤B为1.025,土壤C为0.890。37 ℃时分别为1.010、0.918和0.776,表明土壤C具有最高的滞后效应。当温度升高时,土壤B和土壤C的滞后效应增强,但土壤A的滞后效应减弱。

3 结 论

吡蚜酮在有机质含量高的土壤中吸附能力增强,Freundlich模型可以准确描述吡蚜酮在三种土壤中的吸附等温线。吡蚜酮在三种土壤中的吸附是放热的,吡蚜酮吸附焓ΔH值表明H键是三种土壤吸附过程中的主要相互作用力。吡蚜酮的吸附量随着温度的升高而降低,表明吡蚜酮在高温下向地下水迁移的风险增加。本研究有助于了解农业使用中吡蚜酮在土壤中的去向,对于防止其迁移到地下水提供参考依据。