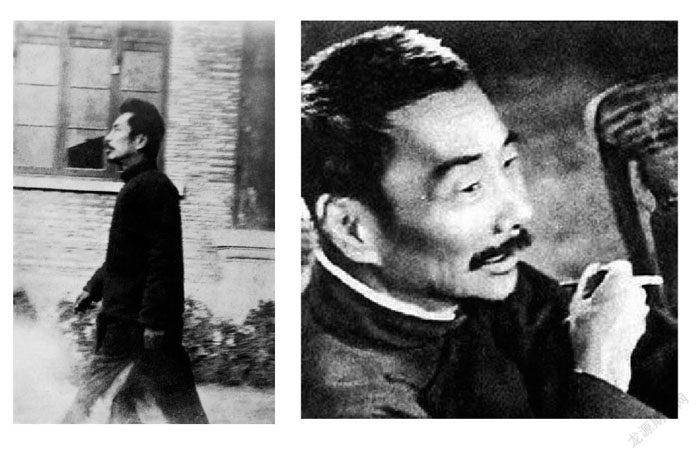

论建国后周作人的鲁迅叙述

摘 要:周作人的鲁迅叙述是周作人晚期散文创作的一个重要分支,学界在关注文本的知识性、趣味性之外,更值得深究的是周作人在内容选择与放弃背后呈现出与主流鲁迅叙述的“疏离”姿态,以及从20世纪30年代已然开始的塑造“另一个鲁迅”的企图。以鲁迅为引,周作人对鲁迅周边的“人物时地”进行细致的描绘,鲁迅也成为“风景”之一。与建国后把鲁迅“神”化不同,周作人的鲁迅叙述通过对“事实”的强调并讲述鲁迅的“人”事,把鲁迅从“神”还原为“人”,弥补了对鲁迅主流叙述的空白地带。建国后,借助与鲁迅的亲缘关系,周作人通过言说鲁迅找到了一条较为恰当的言说自身的方式,有效解决了自身的“写作危机”。

关键词:周作人;鲁迅叙述;写作危机

1949年周作人重返北京以后,应《亦报》《大报》《中国青年报》等刊物之邀撰写小品文,谈及鲁迅的部分作品集结为《鲁迅的故家》《鲁迅小说里的人物》《鲁迅的青年时代》三种。这三种鲁迅研究资料与《知堂回想录》被誉为“鲁迅回忆录写作中成就最高的一类”[1]。周作人的这类写作,“谋食”的意味自不待言,但更值得深究的是周作人如此密集地谈论鲁迅,他想借“鲁迅”说什么,为什么这样说,“说”与“不说”之间的张力是什么?本文通过细读建国后周作人的鲁迅叙述,试图寻找一个恰当的解答。

一、魯迅周边“风景”的发现

鲁迅于1936年逝世后,周作人应《宇宙风》(半月刊)之邀撰写了《关于鲁迅》《关于鲁迅之二》两篇纪念文章,后收入《瓜豆集》。而建国之后,周作人“重写”这两篇文章,后作为“附录”收入《鲁迅的青年时代》一书。比较两个版本的差异,可以一窥周作人建国前后对鲁迅的复杂心态。例如初刊本中周作人竭力刻画“人”与“神”的对立,及讽刺“左翼”把鲁迅当作“偶像”“傀儡”的内容在修改本中删除,而把“偶像”“傀儡”置换成“超人”。随着鲁迅在建国后地位的上升,用语上的细微调整是时势转移的结果,如何谈论鲁迅并非一个可以随意对待的话题,而周作人因“历史问题”在建国后的地位又略显尴尬,因此在用语上避免与主流的鲁迅叙述公开“对抗”。当然,初刊本和修改本在某些方面呈现出一致性,如在谈论鲁迅的“时间问题”上,周作人并未做出调整,“豫才早年的事情大约我要算知道得顶多,晚年的是在上海的我的兄弟懂得顶清楚,所以关于晚年的事我一句都没有说过,即不知为不知也”[2]529。在建国后,周作人也“执拗”地不提鲁迅“晚年的事”,把叙述的时间范围圈定在鲁迅的“早年”。但是在与友人曹聚仁的通信中仍赞赏不把鲁迅当“神”看待的举动,这种公开和私下场合的微妙心理表现出周作人与主流鲁迅叙述相“疏离”的姿态以及塑造“另一个鲁迅”的企图。而结合《鲁迅的故家》《鲁迅的青年时代》《鲁迅小说里的人物》三书的叙述来看,周作人论述鲁迅的时间范围也不出1923年。

在1923年前的时间范围内,首先应该关注的是周作人“说”了什么?如伊格尔顿曾言:“一个作品与意识形态有关,不是看它说出什么,而是看它没说什么。”[3]周作人的鲁迅叙述也当如是解。以《鲁迅的故家》中的《百草园》为例,周作人以鲁迅的《从百草园到三味书屋》为引子,“从园说起”,讲到百草园的地理位置,紧接着讲到百草园里的植物、动物、菜蔬,然后讲到园内的活动晒谷、“橘子屋读书”等,涉笔成趣。而直到“白光”一节,因“小说《白光》一节加以描写”,周作人的笔才略有停顿,讲述的内容与“鲁迅”这一话题重新连接。在周作人的叙述下,“鲁迅”并非写作内容的中心,而是围绕“鲁迅”,对鲁迅的周边重点展开叙述。

在“《呐喊》衍义”和“《彷徨》衍义”的具体写作中,周作人避免对小说文本进行过度阐释,而是找出“本事”,即“是记述而不是造作”的工作。在这样的叙述策略下,对《狂人日记》《阿Q正传》《孔乙己》等小说文本的解读落实在“父亲的病”“咸亨酒店”“复辟的年代”等具体的“人物时地”上。“狂人”因此有了原型,即“这人乃是鲁迅的表兄弟,我们目前称他为刘四”;对《孔乙己》的回忆也落实在“温酒的工作”这一具体的人事上,周作人竭力展现的是柜外酒客的生存智慧,“(酒客)亲眼看着黄酒从坛子舀出”“亲眼看将壶子放在热水里,然后放心”,在这之后,周作人接着讲述绍兴吃酒用的器具和别处的差异[2]207。在“咸亨酒店”“温酒的工作”一节外,周作人另加“酒店余谈”,分别就酒店的吃食、价格进行介绍。在这样的叙述策略中,中心人物“孔乙己”反而成为了叙述的边缘,甚至是无关宏旨的人物。

在《鲁迅小说里的人物》一书中,周作人很少整体上论述小说文本本身的文学风格、语言魅力、思想特征、社会意义等宏观层面的内容,而是把文本涉及的微观层面的“人物时地”抽离出来展开细致的描绘。鲁迅小说中的主体被“边缘化”,而小说的“背景”从可有可无变为叙述的中心,成为众多亮丽的“风景”。在柄谷行人看来,“所谓风景乃是一种认识性的装置”[4],对“风景”的描绘,并不仅仅是对“风景”的简单模仿,而是一种主体的叙述。因此,周作人的鲁迅叙述在选择与放弃的背后包含着他的主体性,他对小说题旨等主流鲁迅叙述着重阐释的内容避而不谈,而是谈论具体的“人物时地”,本身就包含着对“意义”的消解。他以“鲁迅”为引,园的内外、故乡风俗、童年旧事、故旧亲朋等成为周作人发现的“风景”,“鲁迅”也成为众多“风景”之一。在具体的讲述过程中,如在《阿Q正传》一节,周作人不谈阿Q的“转变”、阿Q的“革命性”等主流鲁迅叙述竭力阐释的内容,而是“只说这里所用材料有哪些事实”。从题目讲起,对“正传”两字的来由、阿Q名字的含义、“恋爱的悲剧”甚至对园里的东西进行考古学的“考证”,证实“阿Q在静修庵不可能偷到萝卜”等琐事。此外,在“黄格伞”一节中,对“黄格伞”的信如何写进行解读,并抄录一个样板附于文末。正如学者所言:“‘民俗’、‘名物’、‘凡人’仍然是周作人不倦的‘胜业’”[5]。

二、“把他当做‘人’去看”

建国后,周氏兄弟的“地位”有着天壤之别,鲁迅代表了“中华民族新文化的方向”,备受尊崇;而周作人则因“历史问题”在新中国的位置略显尴尬。如果说1930年代鲁迅逝世前后,周作人还拥有与鲁迅“平等对话”的权利,那么在建国后众口一词称赞鲁迅时,周作人也不得不调整自己言说鲁迅的策略。

其实,早在1930年代,周作人已经意识到“左翼”有把鲁迅“神”化的倾向。在1936年的《关于鲁迅之二》一文中,周作人就强调了“一个人的平淡无奇的事实本是传记中的最好资料,但唯一的条件是要大家把他当做‘人’去看,不是当做‘神’,——即是偶像或傀儡”[2]522。因而在回忆鲁迅的文章中,周作人详细记叙了鲁迅买书的经历,个人爱好等看似“无意义”的琐屑之事。实际上,周作人正是通过对“事实”的强调,以这种“无意义的”“琐屑”与“左翼”“有意义的”的“鲁迅”相抗辩,表达“另一个鲁迅”的诉求。

建国后重返北京之初,周作人经历了短暂的“食客”生活,后应《亦报》之邀开始写稿。从《鲁迅的故家》到《鲁迅小说里的人物》,再到《鲁迅的青年时代》,周作人对于如何在新时代谈论鲁迅越来越娴熟,也在众多谈鲁迅的人中找到了自己的“位置”,即以“园的内外”作为分界线,“园内”是属于自己的领地,外人难以窥探,如何说、说什么,周作人拥有绝对的话语权,“他的真相如何,有些物事特别是属于乡土的,土物方言,外方人不容易了解,有说明的必要”[2]197。而在“如何说”这一话题上,周作人恪守“讲事实”的原则,在讲述过程中反复强调“写这些文章的目的是纪事实”[2]197“我以前所写关于鲁迅的文章,一律以報告事实为主,而这事实乃是‘事物’的一类,是硬性的存在,也是有限度的”[2]391。从“纪事实”到“报告事实为主”,表达上略有变化,但对“事实”的强调是一以贯之的。对“事实”的强调,虽有“疾虚妄”“爱真实”的思想资源作为支撑,但在这类思想资源的基础上,更值得深究的是“纪事实”带来的阅读效果。在周作人的深层话语逻辑上,“事实”是与“意义”相对立的概念,建国之后,学界对鲁迅的解读有日益僵硬化的倾向,甚至在政治话语的解读下有穿凿附会的现象;而周作人对“事实”“本事”的强调,使鲁迅作品的活力得到极大的释放,鲁迅的形象也更加鲜活。

而与“事实”相一致的是周作人对鲁迅作为一个“平凡人”的强调。因此,周作人呈现给读者的是鲁迅读书时候的“笑话”:跟随子京读书之时,鲁迅用“叔偷桃”对“父攘羊”“依据民间读音把东方朔写作‘东方叔’”[2]23的故事。也看到鲁迅幼时不能忍受沈八斤的示威,在漫画书上“画了一个人倒在地上,胸口刺着一支箭,上有题字‘射死八斤’”[2]23的童年轶事。诚然,鲁迅的这部分“历史”不为外人所知,周作人拥有绝对的话语权,他反复强调讲述这些“平淡无奇的事”,事实上,这些“平淡无奇的事”构成了周作人言说鲁迅的“意义”。例如在《鲁迅在s会馆》一节中:

(鲁迅)次晨九十点时起来,盥洗后不吃早饭便到部里去,虽然有人说他八点必到班,事实上北京的衙门没有八点就办公的,而且鲁迅的价值也不在黾勉从公这一点上,这样的说倒有点像给在脸上抹点香粉,至少是失却本色了吧。[2]139

在某种意义上,周作人通过对鲁迅“平淡无奇的事”的描写,达成了为鲁迅卸下“香粉”,还鲁迅以“本色”的目的。这与20世纪50年代主流的鲁迅叙述显得格格不入,也与同时代人的一些有价值的回忆文章有着明显不同。在《鲁迅与“弟兄”》和《鲁迅的笑》两节中,面对时人给鲁迅造的“画像”,周作人提出异议,“平常的鲁迅画像大低以文章上得来的印象为依据,画出来的是战斗的鲁迅的一面,固然也是真相,但总不够全面”[2]466,因而提醒时人“同时不可忘记他的别一方面,对于友人特别是青年和儿童那和善的面容”[2]466。五六十年代的主流鲁迅叙述强调鲁迅的“战斗的愤怒相”,即金刚怒目的一面;而周作人通过对鲁迅日常生活的还原,还原了鲁迅的另一面目,这对时人全面认识鲁迅有着重要作用。

周作人通过对“事实”的反复强调以及讲述鲁迅“平淡无奇的事”,把鲁迅从“神”还原为“人”,在这个意义上,周作人的鲁迅叙述具有难以替代的作用。其“家族立场”的独特位置,给周作人提供了一个绝佳的视点,使周作人的记忆与鲁迅的记忆重叠交织在一起,也给了周作人借讲述鲁迅表达己志的机会。

三、别样的“言志”

建国后重返北京的周作人,因“历史问题”与新时代格格不入,反映到写作中,周作人频频发出文思枯竭的声音,为寻找写作素材煞费苦心。可以说,建国初期的周作人经历了一次“写作危机”。直到在朋友的建议下,开始撰写关于鲁迅的文章,这一情形才有所好转。他的写作速度不可谓不迅速,以几乎一天一篇的效率“生产”关于鲁迅的文章。这些文章被研究者称为“为稻粱谋”之作,“虽然不乏周氏的文采,但有些不仅缺乏知识性,而且没有趣味性,这不能不说是一种悲哀”[6],或者被当作“政治性的商业写作”[7],研究者基本都对周作人建国后的写作持否定态度。的确,建国后周作人的鲁迅叙述,“谋食”的意味自不待言,但是否的确缺乏知识性、趣味性,是有待商榷的。

事实上,周作人借言说“鲁迅”,找到了一条较为恰当的言说自身的方式,信笔所至,皆成文章。因周氏兄弟的亲缘关系,周作人精挑细选的鲁迅“周边”,其实也是他自己的“周边”,鲁迅的记忆与自身的记忆重叠交错在一起。其实,早在1930年代,已经有人注意到周作人言说鲁迅的方式与意义。周作人应邀写下《关于鲁迅》的两篇文章之后,有一位名叫尧民的读者撰写了“读后感”,他在《周作人论鲁迅》一文中认为,“周作人所叙述的鲁迅,是周作人眼里的鲁迅,是染上了周作人色彩的鲁迅。固然,他所叙述的点点是真实,谁敢否认,然而是片面的鲁迅,是渣滓的鲁迅,最大限度只能帮助说明了鲁迅何以会成功那一部《中国小说史略》,而鲁迅的整个,和真实的灵魂却不是那两篇文字所能捕捉得住。”[8]这篇“读后感”虽然说明的是《关于鲁迅》两篇文章的性质,但把它移到建国后周作人的鲁迅叙述中也颇为适用,即周作人所叙述的鲁迅是周作人眼里的鲁迅,是染上了“周作人”色彩的鲁迅。尤其是“染上了周作人色彩的鲁迅”一语,可谓“道破天机”。举《鲁迅的故家》中的“茶水”一节为例,周作人在这篇小文中详细地介绍乡下的饮食风俗:

在家里大茶几上放着一把大锡壶,棉套之外再加草囤,保护它的温度,早晚三次倒满了,另外冲一闷碗茶汁,自由的配合来吃……平常用井水煮饭做菜,饮料则用的是天落水,经常在一两只石缸里储蓄着,尘土倒不要紧,反正用明礬治过……[2]107

若抛开《鲁迅的故家》这一总题目,俨然是一篇与“鲁迅”无涉且独立完整的“喝茶”式的小品文,而这正是周作人的笔力所在。他以“园的内外”进行区隔,以“百草园”为媒介,勾连唤醒了鲁迅的、同时也是周作人自身的“百草园”记忆。而以“百草园”为中心向外辐射,周作人进入了“无一不可言”的广阔天空,延续了自己“草木虫鱼”等闲适的小品文写作。因此在“祭祀值年”“做忌日”“忌日酒”等章节中,周作人从无名氏的《鲁迅的家世》中的“祭祀”讲起,畅所欲言。周作人讲“忌日”分为“生忌讳忌两种”“主办的人是做忌日,与忌者则是拜忌日”;在“忌日酒”一节展开详细的论述,并转引《越谚》的文字进行论证;讲到祭祀用的祭品,如“鱼用煎鱼或酸溜鱼,鸡用扣鸡或白鸡”“素材方面有用豆腐皮做的素鸡”“夏天还有一种甜菜,系用绿豆粉加糖,煮好冻结切块,略如石花,颜色微碧,名曰梅糕”[2]97,这样的文字兼具知识性与趣味性。讲到“乌石头”,周作人才把视线拉回到“鲁迅”上来,“说到乌石头,令人联想到一件旧的悲剧来,鲁迅的小说《祝福》中说祥林嫂的小儿子在门口剥豆,给马熊吃了”[2]101。

综观《鲁迅的故家》《鲁迅小说里的人物》《鲁迅的青年时代》三书,这样的文字不胜枚举。在讲到故乡的风俗人情、故友亲朋之时,周作人从不吝惜笔墨,而切实讲述“鲁迅”的文字却惜墨如金。鲁迅的故家、青年时代以及鲁迅小说里的人物,其实也是周作人的“故家”“青年时代”,两人的记忆交织重叠在一起。周作人在这段记忆中收放自如,借言说“鲁迅”而抒小品文之“志”,在这个意义上,周作人通过言说鲁迅解决了自己在建国后进退失据的“写作困境”,找到一种较为恰当的写作方式。而在与友人私下的通信中,周作人表露出对鲁迅的“真实”态度,“《鲁迅评传》现在重读一过,觉得很有兴味,与一般的单调者不同,其中特见尤为不少,以谈文艺观及政治观为尤佳,云其意见根本是虚无的,正是十分正确”[9]13。“一般的单调者”所指大致不出主流的鲁迅叙述,而认同鲁迅的政治观是虚无,这也是周作人30年代的看法,但是把它放在五六十年代无疑是“惊世骇俗”的,隐隐表露出周作人对鲁迅态度的某些坚守以及与主流鲁迅叙述的“抗辩”。

四、结语

止庵谈到周作人晚期散文时认为,“周氏散文创作的晚期是一个趣味和回忆的年代”“较之早期的平和冲淡和中期的苦涩丰腴,晚期散文似乎更加朴实,平易,随意,更趋通俗化”[9]11,这的确是知人之言。而在周作人晚期的散文创作中,“鲁迅”无疑是一个重要的分支。作为鲁迅胞弟的周作人,因其“家族立场”的独特视点,提供了丰富的鲁迅全貌,在鲁迅研究史中的贡献是极为重要的。但是也正由于“家族立场”的视点限制,在“近则愈小”的规约下,周作人看不到或者不愿意承认鲁迅“伟大”的一面,“世无圣人,所以人难免有缺点”[10],因而他也失去了深刻反省自身的机会,不可谓历史的遗憾。

参考文献:

[1]王富仁.中国鲁迅研究的历史与现状[M].福州:福建教育出版社,2010:136.

[2]周作人.止庵,编.关于鲁迅[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,1997.

[3]洪子诚.我的阅读史[M].北京:北京大学出版社,2001:110.

[4]柄谷行人.日本现代文学的起源[M].赵京华,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2003:12.

[5]张平.论1949年后周作人散文中的“鲁迅”形象[J].中国现代文学研究丛刊,2018(1):19-29.

[6]蹇小兰.周作人的清风苦雨[M].北京:东方出版社,2010:261.

[7]耿传明.周作人的最后22年[M].北京:中国文史出版社,2005:161.

[8]中国社会科学院文学研究所鲁迅研究室.1913-1983鲁迅研究学术论著资料汇编(第2卷)[M].北京:中国文联出版公司,1985:346.

[9]周作人.钟叔河,编订.周作人散文全集(第13卷)[M].桂林:广西师范大学出版社,2009.

[10]周作人.周作人自编文集[M].石家庄:河北教育出版社,2002:3.

作者简介:刘振琛,湖南师范大学文学院中国现当代文学专业硕士研究生。